Image de la semaine | 31/08/2020

Des rhyolites aux granites d'anatexie : le volcanisme hercynien acide de la région de Roanne (Loire et Rhône), un exemple de volcanisme de zone de collision

31/08/2020

Résumé

Magmatisme de collision à rhyolites (dont des ignimbrites prismées), granites et microgranites, et encaissant anté-varisque dans le Nord-Est du Massif Central.

Figure 1. Prismes rhyolitiques sur le bord de la D9, Saint-Victor-sur-Rhins, Loire

Ces prismes rhyolitiques appartiennent à la formation dite des “tufs Picard”, constituée de plus de 200 m d'épaisseur d'ignimbrites rhyolitiques datées du Viséen supérieur (330 à 340 Ma, au milieu du Carbonifère inférieur). Ces tufs Picard, qui appartiennent à la formation dite des “tufs anthracifères”, ont une couleur allant du gris bleu (plus ou moins clair) au rose.

Localisation par fichier kmz des orgues rhyolitiques de Saint-Victor-sur-Rhins.

Figure 2. Zoom sur les prismes rhyolitiques du bord de la D9, Saint-Victor-sur-Rhins, Loire

Ces prismes rhyolitiques appartiennent à la formation dite des “tufs Picard”, constituée de plus de 200 m d'épaisseur d'ignimbrites rhyolitiques datées du Viséen supérieur (330 à 340 Ma, au milieu du Carbonifère inférieur). Ces tufs Picard, qui appartiennent à la formation dite des “tufs anthracifères”, ont une couleur allant du gris bleu (plus ou moins clair) au rose.

Localisation par fichier kmz des orgues rhyolitiques de Saint-Victor-sur-Rhins.

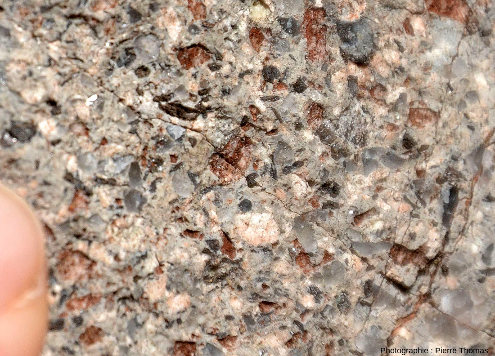

Figure 3. Cassure fraiche de rhyolite de Saint-Victor-sur-Rhins, Loire On reconnait des cristaux de quartz (gris à éclat gras), souvent automorphes (section hexagonale), des feldspaths (blanc ivoire à rose foncé), quelques biotites, le tout inclus dans une “pâte” gris-clair où l'on ne distingue rien à l'œil nu et qui est constituée d'un ensemble verre + microlithes. Des lames minces taillées dans des roches de la même formations (tufs anthracifères) peuvent être vues sur la page “brèche pyroclastique” de la lithothèque de l'ENS de Lyon. Les phénocristaux ont cristallisé lentement en profondeur, alors que l'ensemble verre + microlithes a “cristallisé” en surface pendant l'éruption. Dans certains secteurs, la carte géologique indique qu'on trouve les structures caractéristiques des ignimbrites comme des fiammes, une fluidalité planaire et/ou turbulente… | Figure 4. Gros plan sur une cassure fraiche de rhyolite de Saint-Victor-sur-Rhins, Loire On reconnait des cristaux de quartz (gris à éclat gras), souvent automorphes (section hexagonale), des feldspaths (blanc ivoire à rose foncé), quelques biotites, le tout inclus dans une “pâte” gris-clair où l'on ne distingue rien à l'œil nu et qui est constituée d'un ensemble verre + microlithes. Des lames minces taillées dans des roches de la même formations (tufs anthracifères) peuvent être vues sur la page “brèche pyroclastique” de la lithothèque de l'ENS de Lyon. Les phénocristaux ont cristallisé lentement en profondeur, alors que l'ensemble verre + microlithes a “cristallisé” en surface pendant l'éruption. Dans certains secteurs, la carte géologique indique qu'on trouve les structures caractéristiques des ignimbrites comme des fiammes, une fluidalité planaire et/ou turbulente… |

Figure 5. Gros plan sur une section coupée (et mouillée) de cette rhyolite de Saint-Victor-sur-Rhins, Loire Cette section polie et mouillée montre bien mieux qu'une cassure brute (qu'on devine en bas de l'échantillon) la distinction entre les phénocristaux et la “pâte” (verre + microlithes). | |

Ces ignimbrites rhyolitiques prismées posent un certain nombre de questions.

1– Que sont les ignimbrites ? Ce sont des roches volcaniques résultant de la consolidation de projections et débris volcaniques retombés au sol à haute température et ressoudés du fait de cette haute température. Ces débris ont souvent été déposés par des écoulements pyroclastiques, qui sont formés d'une suspension de gaz très chauds, de cristaux préformés avant le déclenchement de l'écoulement, de “gouttes” de magma encore liquide et éventuellement de fragment du substratum. Ces courants de densité pyroclastiques s'écoulent vers le bas depuis leur point de sortie ou depuis un panache plinien, car ils sont plus denses que l'atmosphère environnante. Les écoulements pyroclastiques et les ignimbrites qui en découlent sont très majoritairement issus de magmas acides riches en gaz. Le terme “ignimbrite” viendrait de pluie de poussière et de roche ardente, du latin igni (feu) et imbri (pluie). Le terme ignimbrite sensu stricto est réservé aux retombées déposées à température suffisamment élevée pour se ressouder. Il est parfois employé dans un sens plus large pour des retombées non ressoudées. Deux exemples de mise en place de “petites” ignimbrites (sensu lato) actuelles peuvent être vus dans L'éruption du Lascar (Chili), 19 avril 1993 : panaches pliniens et nuées ardentes et La mise en place d'un dôme de lave : l'exemple du Paluweh (Indonésie).

2– Quelle est l'origine de la prismation ? La formation de prismes dans les roches volcaniques a déjà été décrite dans de nombreux articles : La formation des orgues volcaniques, La prismation interne des dykes : exemple des dykes de l'île de Sao Vincente, Cap Vert, Mini et maxi rosaces d'orgues basaltiques, Un type de prismation basaltique spectaculaire et atypique aux îles de la Madeleine (Dakar, Sénégal) : la prismation « en arcs », des prismes géants en phonolite dans Les orgues phonolithiques de la Tour du Diable (Devils Tower), Wyoming, USA, en adakite dans Les adakites de Coyhaique (Chili) : des prismes extraordinaires faits de roches rares dans un contexte géologique peu fréquent. Cet affleurement nous rappelle que les prismes (souvent appelés orgues) ne sont pas seulement basaltiques et n'affectent pas que les laves “massives”. Elles affectent aussi bien des laves massives que des ignimbrites sensu stricto, des basaltes que des rhyolites en passant par des andésites et des phonolites…

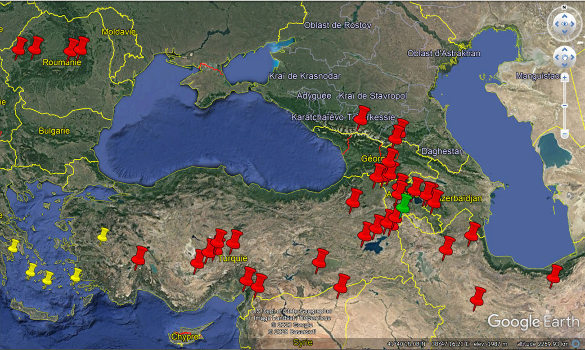

3– Quelle est l'origine de ce volcanisme rhyolitique ? Cet affleurement rhyolitique est géographiquement en pleine chaine de collision et chronologiquement un peu après le paroxysme du raccourcissement hercynien. Étrangement, les programmes de l'Éducation nationale, les livres sur les volcans, les médiateurs scientifiques… n'abordent trop souvent que trois causes de volcanisme (ce que j'appelle la “Sainte Trinité”) : dorsales océaniques et rift continentaux, subduction, points chauds. Ces rhyolites (et d'autres laves associées régionalement) qui couvrent des milliers de km2 en plein cœur de la France montrent à l'évidence qu'il existe d'autres causes et contextes géodynamiques “hérétiques” engendrant du volcanisme, dont les zones de collision en particulier, et ce ne sont pas les seuls. Cet “oubli” est étonnant en France où ce volcanisme (ancien) est très présent. C'est d'autant plus étonnant que la France est un vieux pays chrétien et viticole, car le seul volcan actif dont parle la Bible est en pleine zone de collision : le Mont Ararat en Anatolie (cf. Le plus méconnu des volcanismes, le volcanisme des zones de collision, et son volcan actif le plus emblématique : le Mont Ararat (Turquie orientale)), et parce que certains des grands crus du Beaujolais ou du Sud du Maconnais poussent sur ces rhyolites (Juliénas, Saint Véran…).

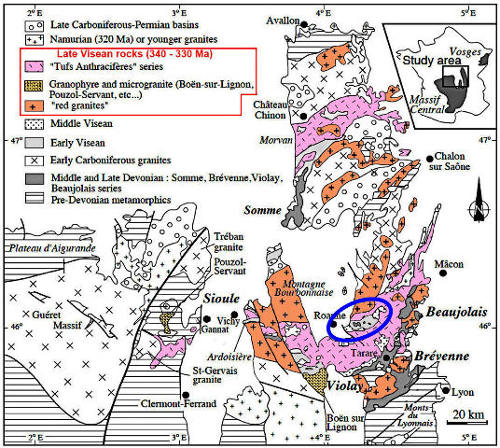

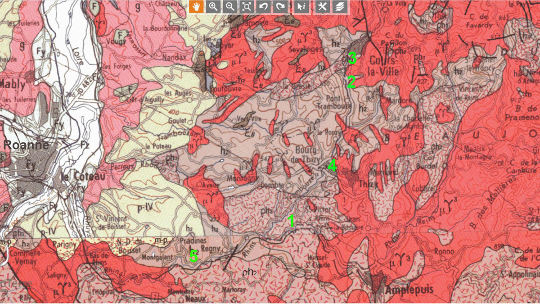

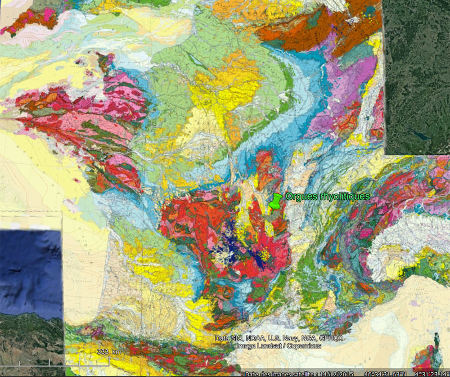

Ces ignimbrites rhyolitiques font partie d'une province magmatique affleurant dans tout le quart Nord-Est du Massif Central hercynien, sur plusieurs milliers de km2 (cf. figure 6). Cette province magmatique acide comprend deux faciès principaux très majoritaires : des ignimbrites rhyolitiques formant les “tufs anthracifères”, et un ensemble de granites et microgranites nommés “granites rouges” (cf. Structure et évolution pré-permienne du Massif Central français 3/3 – Magmatisme et scénario géodynamique. La couleur de ces “granites rouges”, due à des oxydes de fer inclus dans les méga-cristaux de feldspath potassique, indique une forte fugacité d'oxygène et une faible profondeur de mise en place, de l'ordre de 2 à 3 km pour 850°C. Cette province magmatique est bien datée, aussi bien par radiochronologie (surtout pour les granites) que par des fossiles. En effet les termes volcaniques recouvrent, et sont interstratifiés avec, des sédiments fossilifères datant du Viséen moyen et supérieur, étage correspondant au milieu du Carbonifère inférieur (330 à 340 Ma).

La notice de la carte géologique de Roanne à 1/50 000 et celles de cartes voisines sont riches d'enseignement. Les rhyolites se sont mises en place sous forme de coulées ignimbritiques. Les microgranites forment souvent des filons, filons qui alimentaient les éruptions rhyolitiques. Ils peuvent former des giga-sills (des laccolites). Il y a parfois un continuum entre rhyolites, microgranites et granites, et ils sont parfois difficiles à distinguer les uns des autres, surtout avec les mauvaises conditions d'affleurement des bocages et forêts du Beaujolais. Par exemple, ce qui est légendé rhyolite (ρ) au Nord de la carte géologique d'Amplepuis devient granite (γ) sur la carte jointive de Beaujeu, et est appelé microgranite (μγ) sur les cartes au 1/250 000 de Chalon-sur-Saône et de Lyon.

À l'exception de la Montagne Noire au Sud (cf. La géologie anté-permienne de la Montagne Noire (Sud du Massif Central)), le Nord-Est du Massif Central est le seul secteur où affleurent des terrains “superficiels” anté-Carbonifère supérieur (volcaniques et sédimentaires non métamorphiques). Ailleurs, n'affleurent que des roches grenues ou métamorphiques, attestant que plusieurs kilomètres ont été “enlevés” par l'érosion. Il est tout à fait possible (et même probable) que ce volcanisme rhyolitique était beaucoup plus répandu que les affleurements actuels ne le suggèrent. L'Anatolie, avec les énormes masses d'ignimbrites de la Cappadoce, de la région du lac de Van… (cf. fig. 27) pourrait être une bonne analogie actuelle du Massif Central au Carbonifère inférieur.

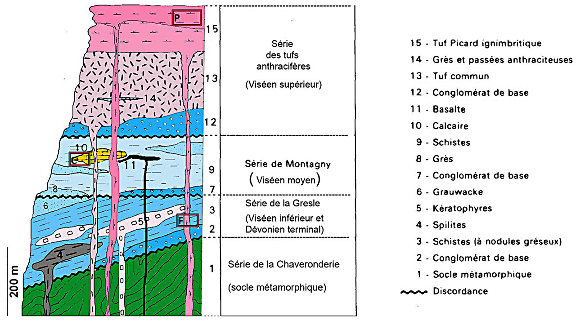

La notice de la carte géologique de Roanne détaille la géométrie de ces formations volcaniques. Parmi l'ensemble des “tufs antracifères” du Viséen supérieur, elle distingue deux masses ignimbritiques (le “tuf commun” et le “tuf Picard”) alimentées par des filons de microgranites. Ces tufs anthracifères reposent sur deux séries sédimentaires fossilifères du Viséen moyen et inférieur (contenant des niveaux charbonneux), séries sédimentaires reposant elle-même sur un socle métamorphique anté-Dévonien terminal.

Cette même notice démontre que ces rhyolites proviennent de la fusion partielle (anatexie) de la croute continentale, et non pas d'une différenciation / contamination d'un magma plus basique d'origine mantellique. Page 31, cette notice écrit : « Grenat en xénocristaux : témoins de l'origine du magma (Bertaux, 1981). Des grenats, soit libres, soit contenus dans des enclaves métamorphiques centimétriques, ont été observés dans tous les faciès des tufs Picard. Ces grenats ont un cœur d'almandin à zonage typique de grenat d'origine métamorphique. Comparés aux grenats de différentes formations métamorphiques du Massif central, ils sont identiques à ceux des métamorphites du faciès sillimanite - cordiérite présents dans le socle régional. Cette étude, étayée par de nombreuses analyses, prouverait l'origine métamorphique de ces minéraux et en ferait des xénocristaux typiques dans le magma du Viséen supérieur. Une zone périphérique peut exister autour de ces xénocristaux avec une diminution du rapport almandin / pyrope ; ce serait une couronne de nourrissage à haute température dans le magma. Malgré leur instabilité relative dans ce magma, attestée par une auréole de réaction complexe, ces grenats n'ont pas été totalement résorbés. Ce sont des relictes non fondues au cours de la fusion anatectique du socle métamorphique à sillimanite présent dans le Nord-Est du Massif central. Ils sont les témoins d'une origine sialique de l'ensemble des matériaux du magmatisme du Viséen supérieur (tufs anthracifères). Comme ils ont été décrits dans tous les faciès, ils sont indicateurs de l'ampleur du phénomène d'anatexie et témoins supplémentaires de l'unicité d'origine des matériaux, confirmée par les analyses géochimiques que nous allons présenter. »

Ce magmatisme viséen supérieur fait également l'objet d'un paragraphe spécial (cf. Le magmatisme du Viséen dans le Nord du Massif Central français) dans l'article 3 de la trilogie sur le Massif Central hercynien de Michel Faure, article dans lequel il écrit : « Il existe un lien génétique entre ces termes du magmatisme viséen dont la source est essentiellement la croute continentale, même si une contribution mantellique ne peut être définitivement exclue. Il faut aussi noter que le flux de chaleur associé au magmatisme viséen est d'extension régionale comme en témoigne la ré-équilibration du chronomètre Ar-Ar. […] Il est important de noter que le magmatisme tardi- et post-collisionnel se déroule de manière quasi-continue depuis le Viséen jusqu'au carbonifère terminal. À l'exception du Nord-Est du Massif Central, où les formations volcaniques (par exemple les Tufs Anthracifères) sont bien préservées, les granitoïdes sont, dans l'ensemble, mieux représentés que leurs équivalents volcaniques. Mais cet état actuel ne préjuge en rien de la situation au Carbonifère. On peut raisonnablement penser que l'essentiel de la couverture de roches volcaniques et volcano-sédimentaires a été érodée, et même assez précocement, comme le suggère la distribution des zircons détritiques dans les turbidites du bassin d'avant-pays du Sud du Massif Central. […] Les mécanismes responsables de la production des granitoïdes et volcanites acides restent discutés. Par analogie avec les leucogranites himalayens, il est souvent admis que les éléments radiogéniques (U, Th, K) accumulés en grande quantité lors de l'épaississement crustal sont à l'origine de la chaleur nécessaire à la fusion crustale. Cependant, l'énorme volume de magmas produits lors de la fusion crustale syn- à tardi-varisque nécessite un apport de chaleur supplémentaire qui serait dû à une remontée du manteau asthénosphérique. Les mécanismes invoqués – délamination lithosphérique, “érosion sous-crustale” – restent encore très spéculatifs. » (cf. figures 17 à 20 de Structure et évolution pré-permienne du Massif Central français 3/3 – Magmatisme et scénario géodynamique)

Source - © 2002 Faure et al., modifié in Faure 2020 Les “granites rouges” sont figurés en orange, les rhyolites ignimbritiques en rose (un 3e faciès, moins important et représenté en jaune, n'est pas évoqué dans cet article). On voit très bien l'importance de la surface occupée actuellement par les roches magmatiques du Viséen supérieur, et la part légèrement majoritaire des roches volcaniques par rapport au roches plutoniques. Et pourtant, ce volcanisme acide des zones de collision est le mal aimé des volcanismes, peut-être parce qu'il affleure rarement (mais est quand même visible) dans les Alpes et dans l'Himalaya-Tibet et parce qu'il est plus difficile à expliquer que ceux de la “Sainte Trinité”. L'ellipse bleue localise le secteur des affleurements décrits dans cet article. Des rhyolites similaires se retrouvent aussi dans le Massif Armoricain (en Mayenne). | Source - © 1989 Gagny et al. / BRGM, modifié Figure 7. Log stratigraphique simplifié de la moitié Ouest de la carte géologique de Roanne à 1/50 000 Le socle métamorphique pré-Dévonien terminal est figuré en vert. Les séries sédimentaires viséennes majoritairement argilo-gréso-conglomératico-charbonneuses sont figurées en bleu, et les calcaires en jaune. Les roches volcaniques basiques (très minoritaires mais présentes) sont figurées en noir ou en gris. Les roches volcaniques acides sont figurées avec diverses nuances de rose. L'importance quantitative du volcanisme viséen supérieur (les “tufs anthracifères”) saute aux yeux. Les rectangles rouges localisent les positions théoriques des différentes photos : P les prismes des photos 1 à 4, F les filons des photos 8 à 19, C les calcaires des photos 22 à 24. |

Après les rhyolithes, nous allons vous montrer (1) onze photographies de filons acides et de leur encaissant, filons alimentant les ignimbrites rhyolitiques, filons constitués de roches microgrenues, (2) deux photographies montrant l'utilisation des “granites rouges” dans la construction, et (3) trois photographies des calcaires fossilifères du Viséen.

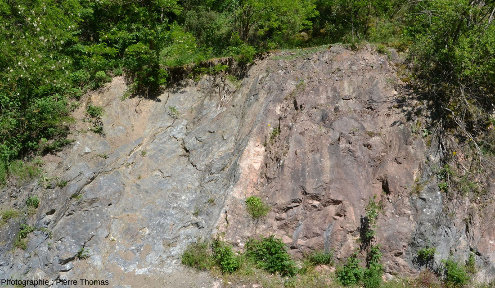

À droite et à gauche, des sédiments gréso-pélitiques, sombres et d'âge viséen inférieur. Les roches à dominante rose correspondent aux filons de microgranite. Des passées sombres au sein des microgranites sont constituées de sédiments viséens. Il est difficile de savoir s'il s'agit de plusieurs filons quasi-coalescents ou d'enclaves de sédiments au sein d'un filon unique. Localisation par fichier kmz de l'ensemble filonien de microgranite de Pont-Trambouze. | |

Figure 9. Vue de détail du secteur gauche de l'image précédente (au Nord) De gauche à droite, on voit des sédiments viséens schisteux gris, du microgranite rose, de nouveau des sédiments gris, et encore du microgranite rose. | |

Figure 11. Zoom sur le contact pélites gréseuses viséennes / microgranite On ne voit pas de manifestations claires de thermo-métamorphisme dans ces pélites. Un litage est visible dans les sédiments (stratification, schistosité ?). | |

Figure 12. Masse de pélites gréseuses sombres au sein du microgranite Enclave au sein d'un unique filon, ou fragment d'encaissant “coincé” entre deux filons distincts ? | Figure 13. Contact Sud (à droite de la photo 7) entre du microgranite rose et des pélites gréseuses sombres Ce contact est altéré et argilisé sur une trentaine de centimètres d'épaisseur. Ce contact a sans doute servi de drain et de zone de passage à des circulations hydrothermales responsables de cette argilisation. |

Quand on regarde macroscopiquement les roches de ce(s) filon(s) de microgranite au Nord de Pont-Trambouze, on note qu'il y a plusieurs types de roches, toutes de structure microgrenue. Rappelons que le structure “microgrenue” ne signifie pas “grenue à petits grains” (cette structure à petits grains est dite “aplitique”), mais qu'il y a coexistence entre des cristaux de tailles “normales” (du centimètre au millimètre) et des microcristaux juxtaposés trop petits pour être visible à l'œil nu et formant une “pâte” entièrement cristallisée (sans verre). Les phénocristaux “normaux” ont cristallisé plus ou moins lentement en profondeur ; la “pâte” microcristalline a cristallisé rapidement dans le filon superficiel au cours de sa mise en place. La présence de plusieurs structures dans les roches de ce secteur de Pont-Trambouze montre qu'il y a eu plusieurs filons différents, ou du moins plusieurs arrivées distinctes de magmas ayant eu des histoires thermiques différentes. Des lames minces de roches à structure microgrenue peuvent être vues sur la page “dacite” de la lithothèque de l'ENS de Lyon.

Figure 14. Échantillon de microgranite porphyroïde photographié sur l'affleurement de Pont-Trambouze, Rhône Ce microgranite a une structure porphyroïde, avec des phénocristaux de deux tailles (centimétrique et millimétrique) inclus dans une “pâte” microcristalline. Quand le magma a rempli la fissure en sub-surface pour devenir un filon, le magma contenait déjà en suspension les deux générations de phénocristaux cristallisés en profondeur, et la part liquide est devenue la “pâte” en cristallisant in situ. | Figure 15. Échantillon de microgranite photographié sur l'affleurement de Pont-Trambouze, Rhône Ce microgranite a une structure non porphyroïde, avec des phénocristaux d'une seule taille (millimétrique) inclus dans une “pâte” microcristalline. Quand le magma a rempli la fissure en sub-surface pour devenir un filon, le magma contenait déjà en suspension les phénocristaux millimétriques cristallisés en profondeur, et la part liquide est devenue la “pâte” en cristallisant in situ. |

Les sédiments pélitico-gréso-charbonneux sont gris foncé, et visibles à gauche, au centre et à droite de la carrière. Ils sont traversés par deux masses roses ou gris très clair constituées de microgranite. La flèche rouge localise les trois photos de détail qui suivent. Localisation par fichier kmz de l'ancienne carrière de Cours-la-Ville. | La limite se voit bien dans le quart inférieur gauche de la photo. |

La limite se voit particulièrement bien. |

Ces microgranites et granites rouges sont très utilisés dans la construction des habitations et des monuments. Si les villages du Sud-Est du Beaujolais sont faits en “pierres dorées” (cf. L'éboulement du 21 octobre 1993 à Couzon au Mont d'Or (Rhône), 22 ans après), ceux du Nord-Ouest sont bâtis en “granite rouge”.

Figure 20. L'église de Bourg-de-Thizy (Loire) dont les murs sont en “granite rouge” local Localisation par fichier kmz de l'église de Bourg-de-Thizy. | En regardant en détail, on peut se demander si on a une véritable structure grenue, ou une structure microgrenue très riche en phénocristaux. Une lame mince serait nécessaire pour trancher. |

La majorité des sédiments viséens locaux sont argilo-gréso-conglomératico-charbonneux. Mais ils contiennent aussi des niveaux calcaires, parfois fossilifères, permettant de bien préciser la chronologie et les conditions paléogéographiques de ces bassins sédimentaires dans lesquels sont venues s'étaler les coulées ignimbritiques. On peut voir de tels niveaux calcaires, par exemple, sur les parois de “tranchées” creuséei pour la route départementale 9 entre Régny et l'Hospital-sur-Rhins, dans d'anciennes carrières exploitées au voisinage pour la chaux.

Ces calcaires forment des lentilles intercalées dans les sédiments argilo-gréseux. Localisation par fichier kmz du calcaire viséen de Régny. | |

Figure 23. Zoom sur des strates de calcaire viséen du bord de la D9 près de Régny On y reconnait des articles et des tiges de crinoïdes (cf. Week-end géologique à la Pointe du Chay – Crinoïdes, pinnes et autres mollusques du Jurassique supérieur de Charente-Maritime). On était donc en milieu marin, vraisemblablement peu profond, au moins pendant ces rares épisodes de sédimentation calcaire. | Figure 24. Zoom sur des strates de calcaire viséen du bord de la D9 près de Régny On y reconnait des articles et des tiges de crinoïdes (cf. Week-end géologique à la Pointe du Chay – Crinoïdes, pinnes et autres mollusques du Jurassique supérieur de Charente-Maritime). On était donc en milieu marin, vraisemblablement peu profond, au moins pendant ces rares épisodes de sédimentation calcaire. |

Les sédiments viséens (beige) sont annotés h2, les rhyolites (beige avec tiretés rouges) sont annotées ρh2 et les “granites rouges” μγ3. La ville de Roanne est bâtie dans le graben oligocène (g) de la Loire parfois recouvert de Plio-quaternaire (P-IV). (1) correspond aux prismes de Saint-Victor-sur-Rhins, (2) aux filons de Pont-Trambouze, (3) à la carrière de Cours-la-Ville, (4) à l'église de Bourg-de-Thizy et (5) aux calcaires de Régny. |

Source - © 2020 Global Volcanism Program / Google Earth

Les données du Global Volcanism Program du Smithsonian Institut (disponibles sous forme de kmz) ont été reportées sur un fond Google Earth.

Les punaises rouges indiquent les volcans (de toutes natures) associés à la collision entre l'Eurasie, au Nord, et les blocs dinarique, anatolien, iranien, au Sud. Le Mont Ararat est figuré en vert. Les volcans liés à la subduction égéenne sont figurés en jaune. Si, en plus des volcans quaternaires, avaient été figurés les volcans miocènes et pliocènes, la carte serait beaucoup plus rouge. Une image de la France au Carbonifère ? Il est difficile de comprendre pourquoi, à part les cinq volcans “jaunes”, tous les autres volcans (rouges et vert) soient si “négligés” dans l'enseignement.