Image de la semaine | 14/04/2014

La mise en place d'un dôme de lave : l'exemple du Paluweh (Indonésie)

14/04/2014

Résumé

Observation de la mise en place et de l'évolution du dôme de lave du volcan Paluweh lors de son épisode éruptif de novembre 2012 - décembre 2013. Croissance du dôme, érection d'une aiguille (extrusion), éboulements... comparaison avec la Montagne Pelée.

Sous sa carapace refroidie, ce dôme laisse apparaître la lave chaude interne, visible au niveau de fractures et d'éboulements dus au gonflement du dôme. La lave acide de tels dômes est moins chaude (donc moins lumineuse) que les basaltes et autres laves basiques (800°C au lieu de 1100°C). Et si elle rougeoie la nuit, elle paraît grise en plein jour. Ce dôme est appelé soit du nom du volcan, le Paluweh, soit de noms plus spécifiques comme Rokatenda qui concerne la partie sommitale du volcan, ou Rerombola qui ne concerne que le dôme sensu stricto.

Des films du dôme en croissance peuvent être vus sur la chaîne YouTube d'Aris Yanto : le dôme de nuitévolution du dôme (images accélérées.

Figure 2. Détail sur les flancs SE et SO du dôme du Paluweh, 2 décembre 2012 tôt le matin Sous sa carapace refroidie, ce dôme laisse apparaître la lave chaude interne, visible au niveau de fractures et d'éboulements dus au gonflement du dôme. | Figure 3. Détail sur les flancs SE et SO du dôme du Paluweh, 2 décembre 2012 tôt le matin Sous sa carapace refroidie, ce dôme laisse apparaître la lave chaude interne, visible au niveau de fractures et d'éboulements dus au gonflement du dôme. |

Le dôme a changé de forme et semble un peu plus calme, ce qui est une apparence trompeuse. Il a émis des nuées ardentes et autres CDP (Courants de Densité Pyroclastique) les jours précédents et en émettra les jours suivants. Il y a eu au moins 10 émission vulcaniennes et/ou sub-pliniennes de plusieurs kilomètres de hauteur au cours du mois de février 2013, repérées sur des images satellitaires. Ces nuées ardentes dévalent la plupart du temps vers la droite de l'image (vers le Sud), ce qui se voit très bien sur la photo. La (relativement) bonne météorologie ce jour de février permet d'estimer diamètre, hauteur et donc l'ordre de grandeur volume du dôme : environ 10 millions de m3. En décembre 2012, lorsqu'a été prise la photo de la première figure de cet article, le volume du dôme pouvait être estimé à 5 millions de m3. En 2,5 mois, l'arrivée de magma a donc été très largement supérieure à 5 millions de m3, car aux 5 millions de m3 du dôme, il faut ajouter le volume (inconnu) des nuées ardentes (provenant de son éboulement partiel) et des cendres émises par des panaches, soit une moyenne largement supérieure à 70 000 m3/jour. | |

Figure 5. Zoom sur la face Ouest du dôme du Paluweh (Indonésie), 22 février 2013 On remarque bien les blocs en train de se fracturer, les restes d'extrusions et de "petites" aiguilles, les blocs éboulés. | Figure 6. Zoom sur la face Ouest du dôme du Paluweh (Indonésie), 22 février 2013 On remarque bien les blocs en train de se fracturer, les restes d'extrusions et de "petites" aiguilles, les blocs éboulés. |

Figure 7. Zoom sur la face Ouest du dôme du Paluweh (Indonésie), 22 février 2013 On remarque bien les blocs en train de se fracturer, les restes d'extrusions et de "petites" aiguilles, les blocs éboulés. | Figure 8. Zoom sur la face Ouest du dôme du Paluweh (Indonésie), 22 février 2013 On remarque bien les blocs en train de se fracturer, les restes d'extrusions et de "petites" aiguilles, les blocs éboulés. |

Nous vous montrons aujourd'hui le dôme sommital du volcan Paluweh (Indonésie), volcan qui est entré en éruption entre novembre 2012 et décembre 2013. Ce volcan est situé à l'aplomb d'une zone de subduction. Il est constitué d'une lave ayant 55 à 60% de silice : une andésite. Le récit de l'éruption de 2012-2013, les mécanismes de formations des CDP et autres panaches pliniens qui ont accompagné la formation de ce dôme, la question des risques et de l'évacuation des populations sont traités dans l'article, publié en parallèle à cette image de la semaine, Le dôme de lave du Paluweh (ou Rerombola, Indonésie) : mise en place, effondrements, nuées ardentes et autres courants de densité pyroclastiques.

Les dômes de laves ne sont pas très rares, mais sont beaucoup moins nombreux que les coulées et cônes stromboliens et autres édifices classiques correspondant à l'image d'Épinal qu'on se fait d'un volcan. En plus d'être relativement peu fréquents, ils sont peu documentés car ils sont très dangereux à approcher quand ils sont en cours de croissance. Pendant ces phases de croissance, ils peuvent émettre à tout moment des nuées ardentes, ou même complètement exploser. Les images et films de dômes en train de se mettre en place et en cours de croissance sont donc assez exceptionnels. Merci à Michel Detay, Aris Yanto et Pierre Fortin de nous avoir autorisé à publier leurs photographies et leurs films.

Ces dômes se mettent en place quand il sort une lave visqueuse, acide (= riche en silice) et pas trop riche en gaz. Alfred Lacroix, au tout début du XXème siècle est le premier à avoir étudié la formation de tels édifices en observant la célèbre éruption de la Montagne Pelée en Martinique en 1902-1904. Il a écrit dans La Montagne Pelée après ses éruptions, ouvrage publié par l'Académie des Sciences en 1908 :« En raison de sa grande viscosité […] la lave s'est trouvée dans l'impossibilité de s'écouler ; elle s'est donc accumulée sur place, se solidifiant immédiatement à sa périphérie, s'entourant ainsi d'une carapace. Celle-ci augmentant constamment d'épaisseur au dépend de la portion centrale encore pâteuse, a été aussitôt fissurée […] par la continuité de la poussée interne, qui, sans cesse, tendait à faire éclater cette enveloppe trop étroite. On peut donc se représenter l'amas de lave comme constituant alors une masse visqueuse à très haute température, enveloppée par une carapace solide, fissurée, et cachée elle-même par des blocs se détachant sans cesse de sa surface à mesure qu'elle augmentait de volume et se refroidissait » (p.34).

Où trouve-t-on de tels dômes ? Toutes les séries magmatiques peuvent donner des laves acides. C'est le cas, entre autres, des séries alcalines du Massif Central français, dont les laves, à cause du phénomène de différenciation - cristallisation fractionnée, vont du basalte aux rhyolites, trachytes et phonolites, ces trois dernières laves engendrant souvent des dômes (Puy de Dôme, Gerbier de Jonc…). C'est plus fréquemment le cas dans les séries calco-alcalines souvent associées aux subductions. Dans cette série, le magma primaire (un basalte dit basalte calco-alcalin encore appelé basalte andésitique) se différencie souvent et abondamment en andésite, dacite et rhyolite. Rhyolite, dacite et les plus acides des andésites donnent souvent des dômes et tous les phénomènes associés aux éruptions de laves acides (nuées ardente, CDP, panaches pliniens, caldeira…).

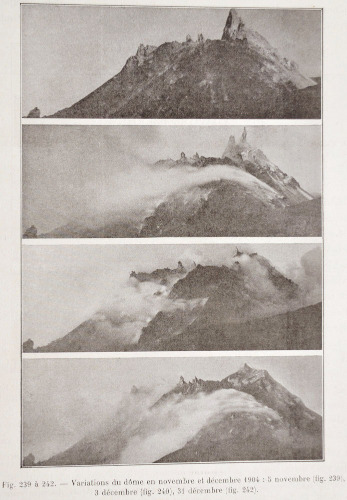

Figure 9. Variation du dôme de la Montagne Pelée en novembre et décembre 1904

On voit très bien ce qu'il reste de la « grande Aiguille » de 1902-1903 (à droite), qui est en train de s'écrouler petit à petit, et de nombreuses autres petites aiguilles qui hérissent la surface du dôme.

Source : La Montagne Pelée après ses éruptions, Alfred Lacroix, ouvrage publié par l'Académie des Sciences, 1908, p.2.

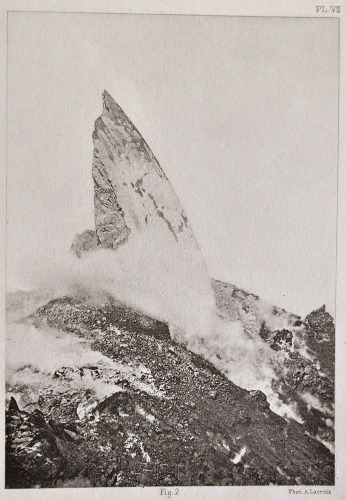

Une des particularités des dômes en cours de croissance, c'est, parfois, la naissance et la croissance d'aiguilles (extrusions) à sa surface. Ces aiguilles vont de quelques mètres de hauteur à plus de 200 m comme la célèbre aiguille de la Montagne Pelée de 1902-1903. Ces aiguilles, en général, poussent sur le dôme et en hérissent la surface comme cela se voit sur la figure ci-dessus. La grande aiguille de 1902-1904 s'était éboulée plusieurs fois et n'étaient plus que « l'ombre d'elle-même », mais on la voit encore bien sur la première image, à droite du dôme, et en voit d'autres, plus petites, qui parsèment la surface du dôme. Ces aiguilles seraient dues à un « effet piston », pour réemployer la comparaison d'Alfred Lacroix. La lave visqueuse du centre du dôme pousserait vers l'extérieur un fragment de la carapace limité par des fractures, et déjà solide. Si la poussée est suffisamment lente, le magma visqueux poussant le fragment de carapace se solidifierait avant d'atteindre le niveau de la surface du dôme, ce qui permet à l'aiguille d'avoir une longueur bien supérieure à l'épaisseur de la carapace solide. Le dôme du Paluweh a émis de telles aiguilles. Mais attention à ne pas confondre deux notions différentes : (1) le « piston » de Lacroix où le « fluide souleveur » est un magma et (2) le « gas piston effect » où ce sont des gaz qui font osciller le niveau d'un lac de lave.

Alfred Lacroix, toujours lui, a distingué en 1903, d'une part, les petites aiguilles qui correspondaient au soulèvement puis à l'extrusion d'un fragment de la carapace, et d'autre part, la Grande Aiguille de la Montagne Pelée, dont le diamètre, d'après lui, correspondait au diamètre du conduit par où remontait la lave. Connaître ce diamètre et l'associer au débit, à la teneur en gaz… peut être important pour essayer de prévoir le futur d'une éruption et les éventuelles évacuations à envisager.

Figure 10. Aiguille de lave photographiée le 15 décembre 2012 au sommet du Paluweh (Indonésie) Cette aiguille mesure environ 25 m de hauteur pour une vingtaine de mètres de diamètre à sa base. Cette extrusion n'existe pas sur les clichés du 2 décembre 2012, ce qui indique une vitesse de croissance d'environ 2 m/jour. Elle s'était déjà éboulée en février 2013. Si cette extrusion a la même signification que la Grande Aiguille de la Montagne Pelée, son diamètre (une vingtaine de mètres) indiquerait le diamètre superficiel du conduit de sortie de la lave. | |

Figure 11. L'aiguille de lave photographiée le 15 décembre 2012 au sommet du Paluweh (Indonésie) On devine des cannelures (giga-stries) sur la face gauche de l'aiguille. Elles seraient dues au frottement de la lave figée sortante sur le reste de la carapace entourant le dôme, un peu comme du dentifrice peut se strier en sortant de son tube. De telles stries de progressions (faites à l'état solide comme ici, ou dans un état plus « pâteux »), peuvent aussi se voir dans des coulées basaltiques en cours de solidification et déjà bien visqueuses (cf. Stries de friction et de progression sur et dans les coulées de type aa). | Figure 12. Pointe de l'aiguille de lave photographiée le 15 décembre 2012 au sommet du Paluweh (Indonésie) On devine des cannelures (giga-stries) sur la face gauche de l'aiguille. Elles seraient dues au frottement de la lave figée sortante sur le reste de la carapace entourant le dôme, un peu comme du dentifrice peut se strier en sortant de son tube. De telles stries de progressions (faites à l'état solide comme ici, ou dans un état plus « pâteux »), peuvent aussi se voir dans des coulées basaltiques en cours de solidification et déjà bien visqueuses (cf. Stries de friction et de progression sur et dans les coulées de type aa). |

Figure 13. La Grande Aiguille de la Montagne Pelée, photographiée le 8 mars 1903 par Alfred Lacroix

Cette aiguille mesurait environ 150 m (entre son sommet et le plus haut point du dôme dont elle sortait) ce 8 mars 1903, soit environ la taille de la flèche de la cathédrale de Strasbourg.

Source : La Montagne Pelée et ses éruptions, Alfred Lacroix, ouvrage publié par l'Académie des Sciences, 1904, planche VII.

Indépendamment de la croissance d'aiguilles, le dôme augmente en permanence de volume ; sa carapace se fracture, et sa pente augmente. Cela déclenche de petits (ou de gros) éboulements, pouvant être à l'origine de petites (ou de grosses) nuées ardentes et autres CDP. Nous vous montrons 4 zooms de plus en plus proches sur l'un de ces éboulements ayant eu lieu le 22 février 2012.

Les nuées ardentes et autres CDP, ainsi que leurs effets sont détaillées dans Le dôme de lave du Paluweh (ou Rerombola, Indonésie) : mise en place, effondrements, nuées ardentes et autres courants de densité pyroclastiques.

Figure 14. Zoom 1/4 sur un éboulement ayant eu lieu le 22 février 2013 sur les flancs du Paluweh (Indonésie) Cette photo est prise du Nord-Ouest, position assez similaire à celle de la prise de vue nocturne de la figure 1, prise le 2 décembre 2012. La comparaison de la taille et de la forme du dôme à deux mois et demi d'intervalle est saisissante. | Figure 15. Zoom 2/4 sur un éboulement ayant eu lieu le 22 février 2013 sur les flancs du Paluweh (Indonésie) Cette photo est prise du Nord-Ouest, position assez similaire à celle de la prise de vue nocturne de la figure 1, prise le 2 décembre 2012. La comparaison de la taille et de la forme du dôme à deux mois et demi d'intervalle est saisissante. |

En février 2013, le dôme était dans un état méta-stable. On a dénombré 10 explosions majeures du dôme au cours du mois de février 2013. L'approche du dôme était délicate et très impressionnante car on assistait à des explosions importantes toutes les 15 à 20 minutes. Ces explosions étaient accompagnées de fortes secousses sismiques (magnitude de l'ordre de 7, voire davantage). Ces secousses et explosions étaient dues à la mise en place de magma visqueux dans le dôme et/ou dans l'encaissant (dykes, sills). En surface, ses secousses provoquaient de nombreux effondrements partiels du dôme et de ses extrusions entraînant des dizaines de CDP par jour, d'importances variables, qui atteignaient le plus souvent la mer (cf. Le dôme de lave du Paluweh (ou Rerombola, Indonésie)...).

Trois petites vidéos sont proposées ci-dessous. | Trois petites vidéos sont proposées ci-dessous. |

Source - © 2013 Michel Detay Source - © 2013 Michel Detay | Source - © 2013 Michel Detay Source - © 2013 Michel Detay | Source - © 2013 Michel Detay Source - © 2013 Michel Detay |