Article | 15/05/2009

L'éruption du Lascar (Chili), 19 avril 1993 : panaches pliniens et nuées ardentes

15/05/2009

Résumé

Éruption explosive : colonnes pliniennes, coulées pyroclastiques, cas d'un volcan chilien.

Table des matières

- Le Lascar, un volcan de la Cordillère des Andes

- Panaches pliniens, nuées ardentes, coulées pyroclastiques...

- Le Lascar avant l'éruption du 18 avril 1993

- L'éruption du 19 avril 1993 : un reportage photographique

- L'explosion de 11h50, telle que vue à 34 km du somment du volcan

- Gros plans sur l'explosion de 11h50

- L'explosion de 13h15, telle que vue à 7,5 km du somment du volcan

- Gros plans sur l'explosion de 13h15

- L'explosion de 14h25, telle que vue à 20 km du somment du volcan

- L'explosion de 17h20 et la fin de l'éruption

- Éruptions depuis 1993

- Ascension du Lascar en 2002

- Localisation des photographies du Lascar

Figure 1. Panache plinien au-dessus du Lascar (Chili), le 19 avril 1993 à 17h 20

Image prise d'une distance de 90 km. Le panache mesure 25 km de hauteur.

Les éruptions explosives avec nuées ardentes (ou coulées pyroclastiques) sont plus rares que les éruptions plus classiques comme celles du Stromboli ou de La Réunion, et beaucoup plus dangereuses (voir la conférence "modélisation des éruptions explosives" par É. Kamisnki). On peut citer celles de la Montagne Pelée (Martinique, 1902), du Mont Saint Helens (USA, 1980), d'El Chichon (Mexique, 1982), du Mont Unzen où sont mort les Krafft (Japon, 1991), du Pinatubo (Philippines, 1991), de Montserrat (à partir de 1995).

Une éruption relativement brève mais aussi spectaculaire que celles citées ci-dessus a eu lieu en avril 1993. Ayant été brève (2 jours) et ayant eu lieu en plein désert de l'Atacama à 70 km de la (petite) ville la plus proche (San Pedro de Atacama, 5000 habitants), mais à plus de 1200 km de la capitale Santiago, cette éruption n'eut quasiment aucun témoin géologue. Par un hasard extraordinaire, Jacques et Aïcha Guarinos, astronomes en mission aux observatoires de l'ESO au Chili, avaient une semaine de congé, qu'ils passaient dans cette région du Nord du Chili, à San Pedro de Atacama. Ayant vu au loin fumer le volcan Lascar (distant de 70 km), ces astronomes décident d'aller voir ce volcan de plus près. Ils quittent San Pedro de Atacama vers 10h ce 19 avril 1993, moins d'une heure avant que les autorités interdisent l'accès au volcan en barrant la route. Ils sont donc quasiment les seuls témoins proches équipés d'un appareil photographique. Ils sont de retour à San Pédro dès 17h, devant reprendre le travail le lendemain. L'article qui suit est en fait un reportage photographique de cette journée du 19 avril 1993. Jacques Guarinos, actuellement directeur du Planétarium de Saint-Étienne a eu la gentillesse de prêter ces 20 diapositives (argentiques) pour publication dans Planet-Terre. Qu'il en soit ici vivement remercié.

Ce « reportage » sera complété par des photographies prises par Vincent Ligner (de l'ENS de Lyon) qui a fait une randonnée sur ce volcan (endormi) en mars 2002, par des images Google Earth et par quelques images glanées sur le web. Attention si vous faites faire des recherches web à des élèves, quand on tape « Lascar » sur Google Image, ce ne sont pas des images de volcans qui sortent majoritairement ! Faites au moins ajouter le terme "volcan".

Le Lascar, un volcan de la Cordillère des Andes

Le Lascar est un volcan "classique" de la Cordillère des Andes. Situé au Nord Chili par 23° 21' S et 67° 44' O. il fait partie d'un segment très volcanique de cette Cordillère, contrairement au segment sans volcans actifs situé entre 27° et 33° de latitude Sud. Ce volcan culmine à 5540 m. Mais comme il est "posé" sur l'Altiplano dont l'altitude est voisine de 4000 m à cet endroit, sa hauteur réelle est de 1500 m. Le Lascar est un strato-volcan complexe, avec plusieurs cratères se recoupant les uns les autres, dont les laves sont de nature andésitique et dacitique.

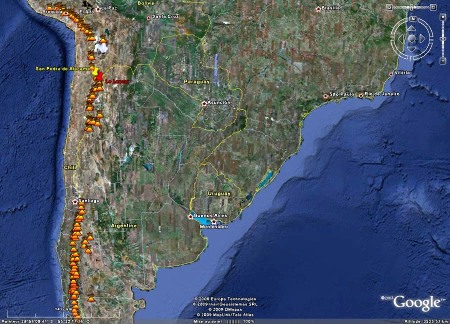

Figure 2. Le Lascar, un volcan de la Cordillère des Andes au Nord Chili

San Pedro de Atacacama et le Lascar sont indiqués par les “punaises” classiques jaune et rouge de Google earth. Les principaux volcans actifs sont indiqués par les symboles orange.

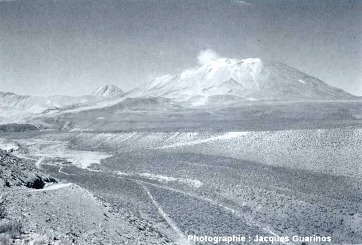

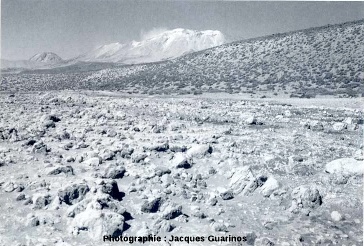

Figure 3. La chaîne de volcans au Sud-Est de San Pedro de Atacama, Chili Le Lascar est indiqué par une flèche. Le désert d'Atacama correspond ici à un plateau (l'Altiplano) d'une altitude de 3500 à 4000 m. Le Lascar culmine à 5450 m. Il s'agit donc d'un édifice volcanique de 1500 m de hauteur. | Figure 4. La chaîne de volcans au Sud-Est de San Pedro de Atacama, Chili Vue en direction du SE. Photo prise en mars 2002. Le Lascar est la deuxième montagne enneigée en partant de la droite de l'image.. |

Figure 5. Le Lascar vu du Sud-Ouest, Chili Photo prise en mars 2002. |

Panaches pliniens, nuées ardentes, coulées pyroclastiques...

Les volcans ayant des laves visqueuses riches en gaz ont des éruptions très violentes et explosives. Les manifestations explosives les plus fréquentes sont :

- les panaches pliniens (ou colonnes pliniennes), les célèbres « pins parasols » décrits pour la première fois par Pline le Jeune en 79 après J.C. au Vésuve ;

- les nuées ardentes (également appelées coulées pyroclastiques) décrites pour la première fois par Alfred Lacroix en 1902-1904 à propos de l'éruption de la Montagne Pelée (Martinique).

Ce dynamisme éruptif est bien décrit dans une page d'É. Kaminski sur le site de l'IPGP ainsi que dans sa conférence modélisation des éruptions explosives. Grossièrement, un tel dynamisme entraîne un dégazage violent, voire explosif qui produit un mélange "gaz + magma". Pour résumer l'évolution de ce magma, on peut emprunter des extraits (légèrement modifiés) de la page Les Éruptions Volcaniques Explosives déjà citée.

« Un dégazage violent ou explosif produit un mélange gaz + magma. Initialement, le mélange formé par le gaz volcanique et les morceaux de magma pulvérisé remonte dans l'atmosphère sous l'effet de sa vitesse initiale à la sortie du conduit. Cependant, parce qu'il contient des morceaux de magma il est plus "lourd" que l'air. Il perd donc de l'énergie cinétique lors de son ascension car il lutte contre la gravité, et sa vitesse diminue. D'autre part, les tourbillons en bord du panache incorporent de l'air ambiant qui est réchauffé et allège le mélange, comme l'air réchauffé dans une montgolfière. »

« Deux évolutions sont alors possibles : (1)-Si le mélange est efficace, l'air incorporé et réchauffé dans le panache l'allège assez pour qu'il soit plus "léger" que l'air ambiant (une montgolfière décolle de même dès qu'elle contient assez d'air chaud). Le panache est alors soumis à une poussée d'Archimède vers le haut (comme un ballon que l'on plonge dans l'eau) et continue son ascension jusqu'à la haute atmosphère. La densité de l'atmosphère diminue aux hautes altitudes, et à une altitude donnée, le panache et l'air ambiant sont de même densité (de même qu'une montgolfière arrête de monter à une hauteur donnée). C'est à cette hauteur que le panache s'étale pour former un parapluie ou champignon plinien d'où pleuvent les cendres et les ponces. (2)-Si, au contraire, le mélange aux bords du panache est peu efficace, à une hauteur donnée toute l'énergie cinétique initiale est consommée, et le panache retombe sous son propre poids. Il donne alors naissance à des coulées pyroclastiques ou nuées ardentes. Dans le cas d'une montgolfière, on pourrait imaginer que le brûleur n'est plus assez efficace et le ballon retomberait vers le sol ». »

La situation peut être compliquée par le fait que l'on peut passer plusieurs fois du régime (1) au régime (2), (et inversement) en quelques minutes. D'autre part, des explosions peuvent ne pas être dirigées à la verticale mais avoir une nette composante latérale, en particulier les explosions dues à l'effondrement du dôme. Ces panaches émis plus ou moins à l'horizontale peuvent eux aussi subir les évolutions (1) et (2).

Le Lascar avant l'éruption du 18 avril 1993

Le Lascar est un édifice volcanique de 1500 m de hauteur. On a dénombré une dizaine d'éruptions depuis le début du 19ème siècle. Il a eu une brève mais violente éruption en 1986. En 1989, des observations font état de l'érection d'un dôme de lave au centre du cratère. Ce dôme semble avoir été détruit par une explosion en 1990. Une intense activité fumerolienne a continué après, et des panaches de fumée assez fréquents montaient jusqu'à 500 m de hauteur. D'après un enseignant du petit village voisin de Talabre (situé à 15 km du volcan), l'activité du volcan a augmenté quelques mois avant avril 1993, avec des panaches de fumée montant jusqu'à 1500 m de hauteur. Les explosions violentes ont commencé le 18 avril vers 22h. Chaque explosion majeure a été accompagnée de micro-séismes enregistrables à distance, ce qui a permis d'en dénombrer une dizaine entre le 18 avril au soir et le 20 avril après-midi, moment de la fin du paroxysme éruptif. Quatre de ces 10 explosions majeures ont été photographiées par Jacques Guarinos dans la journée du 19 avril.

L'éruption du 19 avril 1993 : un reportage photographique

Toutes les photographies qui suivent ont été prises par Jacques Guarinos. Il s'agit de diapositives argentiques, scannées depuis. Les images ont été prises avec un zoom et sont donc de grossissement variable. La numérisation de ces diapositives permet en outre de grossir encore telle ou telle partie de la scène photographiée.

Les photos ont été prises de 4 sites, correspondant à 4 phases explosives paroxysmales :

- vers 11h50 et à 34 km du sommet du volcan ;

- entre 13h20 et 13h40 à 7,5 km du sommet du volcan ;

- vers 14h25 et à 20 km du sommet du volcan ;

- la figure 1 a été prise de beaucoup plus loin, 90 km, à 17h20 : c'est l'explosion la plus violente des 4.

L'explosion de 11h50, telle que vue à 34 km du somment du volcan

Les figures 7 à 10 correspondent à des diapositives "entières", qui montrent la variation de forme du panache durant quelques minutes aux environs de 11h 50. Sa transformation en "champignon" puis en "pin parasol" est très nette. La hauteur finale du panache peut être estimée à 18 km.

Figure 7. Panache plinien du Lascar (Chili) émis le 19 avril 1993 lors de l'explosion de 11h50 (1/4) Image 1/4. Quelques minutes séparent les 4 images. La transformation du panache en "champignon" puis en "pin parasol" est très nette. La hauteur finale du panache peut être estimée à 18 km. | Figure 8. Panache plinien du Lascar (Chili) émis le 19 avril 1993 lors de l'explosion de 11h50 (2/4) Image 2/4. Quelques minutes séparent les 4 images. La transformation du panache en "champignon" puis en "pin parasol" est très nette. La hauteur finale du panache peut être estimée à 18 km. |

Figure 9. Panache plinien du Lascar (Chili) émis le 19 avril 1993 lors de l'explosion de 11h50 (3/4) Image 3/4. Quelques minutes séparent les 4 images. La transformation du panache en "champignon" puis en "pin parasol" est très nette. La hauteur finale du panache peut être estimée à 18 km. | Figure 10. Panache plinien du Lascar (Chili) émis le 19 avril 1993 lors de l'explosion de 11h50 (4/4) Image 4/4. Quelques minutes séparent les 4 images. La transformation du panache en "champignon" puis en "pin parasol" est très nette. La hauteur finale du panache peut être estimée à 18 km. |

Gros plans sur l'explosion de 11h50

Des diapositives de qualité et un scanner à haute résolution permettent proposer des détails de cette explosion vue d'une distance de 34 km. Les figures 11, 12 et 13 montrent des gros plans de la partie gauche du volcan. On y voit très bien des "petites" nuées ardentes qui dévalent la pente du volcan.

On voit très bien une coulée pyroclastique dévaler la pente du volcan relativement près du centre, sans que sa progression soit manifeste. Une deuxième coulée pyroclastique, tout à fait sur le flanc gauche du volcan progresse nettement vers la gauche entre les images 11 et 13.

L'observation de ces nuées ardentes dévalant la pente du volcan aurait alerté un œil « géologue », géologue qui se serait abstenu de s'approcher trop près du volcan. Des astronomes ont été beaucoup plus impressionnés par la colonne plinienne qui, dirigé vers le haut, ne semblait pas présenter de danger manifeste. Ils se sont donc approchés de très près du volcan.

L'explosion de 13h15, telle que vue à 7,5 km du somment du volcan

Une heure plus tard (vers 13h), Jacques et Aïcha Guarinos arrivent là où la piste au plus près du sommet du volcan (à 7,5 km du sommet). Le panache plinien est retombé, et le volcan semble assez calme. Jacques et Aïcha garent leur voiture et progressent en direction du volcan en suivant une piste située au fond d'une quebrada (petite vallée).

Figure 14. Une quebrada (petite vallée) au NO du Lascar (Chili), 19 avril 1993, 13h14 Jacques et Aïcha Guarinos garent leur voiture et suivent cette quebrada à pied en direction du volcan. Le panache de l'éruption de 11h50 est retombé, et seul un petit panache non impressionnant recouvre le sommet. Il est 13h 4. C'est à 13h15 que ce panache va se transformer en panache plinien avec coulées pyroclastiques. | Figure 15. Image Google Earth (postérieure à 1993) localisant le Lascar et sa quebrada du Nord-Ouest L'ellipse rouge correspond approximativement au trajet pédestre aller-retour effectué aux environs de 13h20. |

Les figures 16 à 25 correspondent à 10 photographies prises en moins de 10 minutes (à partir de 13h15) et retraçant l'évolution du panache et de plusieurs de ses nuées ardentes qui se succèdent pendant ce court laps de temps. Il s'agit de photos "plein champ", mais prises avec un objectif à focale variable (un zoom), ce qui explique un grossissement légèrement différent d'une image à l'autre. On y voir nettement l'évolution du panache plinien, de sa "structure" interne, des explosions qui l'affectent, ainsi que l'évolution de plusieurs coulées pyroclastiques qui se détachent de ce panache, sur sa gauche.

Image 1/10 d'une série de 10 photos prises entre 13h15 et 13h25, le 19 avril 1993. | Image 2/10 d'une série de 10 photos prises entre 13h15 et 13h25, le 19 avril 1993. |

Image 3/10 d'une série de 10 photos prises entre 13h15 et 13h25, le 19 avril 1993. | Image 4/10 d'une série de 10 photos prises entre 13h15 et 13h25, le 19 avril 1993. |

Image 5/10 d'une série de 10 photos prises entre 13h15 et 13h25, le 19 avril 1993. | Image 6/10 d'une série de 10 photos prises entre 13h15 et 13h25, le 19 avril 1993. |

Image 7/10 d'une série de 10 photos prises entre 13h15 et 13h25, le 19 avril 1993. | Image 8/10 d'une série de 10 photos prises entre 13h15 et 13h25, le 19 avril 1993. |

Image 9/10 d'une série de 10 photos prises entre 13h15 et 13h25, le 19 avril 1993. | Image 10/10 d'une série de 10 photos prises entre 13h15 et 13h25, le 19 avril 1993. |

D'après le témoignage des Guarinos, l'ascension du panache s'accompagne de grondements sourds et de nombreux éclairs zèbrent les bords du panache.

Devant l'évolution de la situation, les Guarinos prennent conscience du danger et retournent en courant (à 4000 m d'altitude !) vers leur voiture, et s'éloignent de quelques centaines de mètres. Il s'arrêtent de nouveau, et assistent à la fin de la progression des nuées ardentes et à leur "retombée" (figures 26 et 27). Le panache plinien prend tellement d'ampleur que, vu de dessous, il sort complètement du champ des photographies.

Figure 26. Fin de la progression des nuées ardentes : Lascar (Chili),19 avril 1993, explosion de 13h15 (1/2) Le "nuage" correspondant perd de sa charge solide et de sa turbulence. Le panache plinien prend une ampleur considérable. | Figure 27. Fin de la progression des nuées ardentes : Lascar (Chili),19 avril 1993, explosion de 13h15 (2/2) Le "nuage" correspondant perd de sa charge solide et de sa turbulence. Le panache plinien prend une ampleur considérable. |

Gros plans sur l'explosion de 13h15

Nous vous présentons deux séries de zooms réalisées à partir des images précédentes.

La première série est centrée sur le front de la nuée ardente (figures 28 à 38), sur la gauche du volcan.

Figure 28. Progression de nuées ardentes : Lascar (Chili),19 avril 1993, explosion de 13h15 (1/11) Image 1/11. Séries de zooms sur le front d'une nuée ardente. Un rocher arrondi de couleur rose visible à gauche de l'image 28 (1/11) peut se retrouver sur toutes les photos suivantes (sauf la dernière). La taille apparente de ce rocher permettra d'évaluer le grossissement du zoom ; la relation entre ce rocher et le front de la nuée permettra d'en apprécier la progression. Ce rocher est plutôt à droite ou au centre de l'image des figures 28 à 35. Il se trouve déporté vers la droite sur les images 36 et 37 puisque la photo est centrée sur la nuée qui progresse. Il est hors du champ sur la dernière photo (38). | |

Figure 29. Fin de la progression des nuées ardentes : Lascar (Chili),19 avril 1993, explosion de 13h15 (2/11) Image 2/11. Séries de zooms sur le front d'une nuée ardente.. Un rocher "repère" arrondi de couleur rose visible à gauche de l'image 28 (1/11) se retrouve sur cette photographie. | Figure 30. Fin de la progression des nuées ardentes : Lascar (Chili),19 avril 1993, explosion de 13h15 (3/11) Image 3/11. Séries de zooms sur le front d'une nuée ardente.. Un rocher "repère" arrondi de couleur rose visible à gauche de l'image 28 (1/11) se retrouve sur cette photographie. |

Figure 31. Fin de la progression des nuées ardentes : Lascar (Chili),19 avril 1993, explosion de 13h15 (4/11) Image 4/11. Séries de zooms sur le front d'une nuée ardente.. Un rocher "repère" arrondi de couleur rose visible à gauche de l'image 28 (1/11) se retrouve sur cette photographie. | Figure 32. Fin de la progression des nuées ardentes : Lascar (Chili),19 avril 1993, explosion de 13h15 (5/11) Image 5/11. Séries de zooms sur le front d'une nuée ardente.. Un rocher "repère" arrondi de couleur rose visible à gauche de l'image 28 (1/11) se retrouve sur cette photographie. |

Figure 33. Fin de la progression des nuées ardentes : Lascar (Chili),19 avril 1993, explosion de 13h15 (6/11) Image 6/11. Séries de zooms sur le front d'une nuée ardente.. Un rocher "repère" arrondi de couleur rose visible à gauche de l'image 28 (1/11) se retrouve sur cette photographie. | Figure 34. Fin de la progression des nuées ardentes : Lascar (Chili),19 avril 1993, explosion de 13h15 (7/11) Image 7/11. Séries de zooms sur le front d'une nuée ardente.. Un rocher "repère" arrondi de couleur rose visible à gauche de l'image 28 (1/11) se retrouve sur cette photographie. |

Figure 35. Fin de la progression des nuées ardentes : Lascar (Chili),19 avril 1993, explosion de 13h15 (8/11) Image 8/11. Séries de zooms sur le front d'une nuée ardente.. Un rocher "repère" arrondi de couleur rose visible à gauche de l'image 28 (1/11) se retrouve sur cette photographie. | Figure 36. Fin de la progression des nuées ardentes : Lascar (Chili),19 avril 1993, explosion de 13h15 (9/11) Image 9/11. Séries de zooms sur le front d'une nuée ardente.. Un rocher "repère" arrondi de couleur rose visible à gauche de l'image 28 (1/11) se retrouve sur cette photographie. |

Figure 37. Fin de la progression des nuées ardentes : Lascar (Chili),19 avril 1993, explosion de 13h15 (10/11) Image 10/11. Séries de zooms sur le front d'une nuée ardente.. Un rocher "repère" arrondi de couleur rose visible à gauche de l'image 28 (1/11) se retrouve sur cette photographie. | Figure 38. Fin de la progression des nuées ardentes : Lascar (Chili),19 avril 1993, explosion de 13h15 (11/11) Image 11/11. Séries de zooms sur le front d'une nuée ardente.. Le rocher "repère" de l'image 28 est ici hors champ. |

La deuxième série de zooms concerne les explosions et les retombées visibles au centre et à droite du volcan (figure 39 à 44).

Figure 39. Explosion avec éjection de blocs rocheux : Lascar (Chili),19 avril 1993, explosion de 13h15 (1/2) L'explosion envoie en l'air d'énormes blocs rocheux dont on peut suivre la trajectoire. | Figure 40. Explosion avec éjection de blocs rocheux : Lascar (Chili),19 avril 1993, explosion de 13h15 (2/2) L'explosion envoie en l'air d'énormes blocs rocheux dont on peut suivre la trajectoire. Beaucoup de ces blocs viennent de retomber, chaque impact créant au sol un "petit" nuage blanc. |

On voit encore quelques blocs sur leur trajectoire, et le développement de multiples petits nuages blancs au sol, chacun correspondant à l'impact d'un bloc. | Plus aucun bloc ne tombe, et les petits nuages blancs grossissent. |

On assiste à la fin du grossissement des petits nuages d'impact et à leur dispersion. | On assiste à la fin du grossissement des petits nuages d'impact et à leur dispersion. |

L'explosion de 14h25, telle que vue à 20 km du somment du volcan

Les Guarinos quittent alors le site. Le panache se disperse lentement. À 14h25, alors qu'ils sont à 20 km du volcan, une nouvelle explosion (la troisième de la journée) reforme un panache plinien, et des nuées ardentes sont visibles malgré la distance.

Sur les trois photographies suivantes on voit clairement un nuée ardente qui progresse sur le flanc gauche du volcan (au même endroit que celle de 13h15). Un panache de vapeur d'eau entoure la base du chapeau du champignon. Ce panache est dû à la condensation de la vapeur d'eau contenue dans l'air périphérique au panache qui monte, entraîné par l'ascension du panache. L'ascension de l'air périphérique (non mélangé aux cendres chaudes) entraîne le refroidissement et la condensation de la vapeur d'eau qu'il contient.

L'explosion de 17h20 et la fin de l'éruption

Une quatrième explosion a lieu à 17h20, alors que les Guarinos, rentrant à San Pedro de Atacama, sont à 90 km du sommet du volcan. Cette explosion, la plus violente des quatre, forme un panache de 25 km de hauteur, bien visible même à 90 km de distance (voir figure 1).

L'éruption a encore duré une journée, jusqu'au 20 avril en milieu d'après-midi avant de s'arrêter. Malgré l'évacuation du village de Talabre (situé à 15 km du volcan) dans la journée du 19, six personnes (qui vraisemblablement devaient garder des troupeaux dans la montagne) ont été portées disparues. Les vents se dirigeaient vers l'ESE. Le trafic routier fut bloqué à cause de la chute des cendres entre deux villes argentines pourtant situées à plus de 500 km du volcan. L'éclairage urbain s'alluma automatiquement dans plusieurs villes argentines le 20 avril 1993, du fait de l'assombrissement provoqué par les cendres. Les vols commerciaux argentins régionaux ont été suspendus quelques jours. Une légère pluie de cendres a été observée à Buenos-Aires, à 1500 km du volcan.

Un mois plus tard, l'éruption est complètement terminée. Les Guarinos retournent sur le site, et s'aperçoivent qu'une coulée pyroclastique émise après leur départ à recouvert le point extrême où ils étaient allés à pieds : ils l'ont échappé belle ! Ils ramassent des échantillons de cendres dans le recouvrement pyroclastique, et les font analyser à l'université de Genève dont ils dépendent alors.

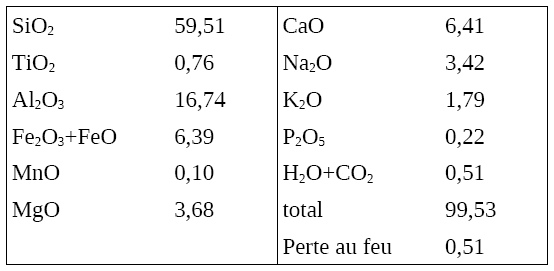

Figure 48. Analyse des cendres émises par l'éruption du Lascar (Chili) d'avril 1993 (en % de poids d'oxydes)

Il s'agit d'une composition typique d'andésite.

Source : J. et A. Guarinos, Archs SCi. Genève, 1993, Vol. 46, Fasc. 3, pp. 303-319

Image brute et image « habillée » de la quebrada d'où ont été prises les photos 14 à 44.

Les flèches rouges correspondent aux trajets approximatifs des coulées pyroclastiques du paroxysme éruptif de 13h15. La flèche verte correspond au tracé approximatif du trajet fait à pied par les Guarinos pendant cette phase de 13h15. Le ligne ondulée orange correspond approximativement à la limite d'expansion des dépôts liés aux nuées ardentes, entre le 19 avril, 13h45, et le 20 avril, fin de l'éruption. La ligne orange recouvre la flèche verte.

D'après : Google Earth

La quebrada des figures 14 à 44 et 48 photographiée en mai 1993, un mois après l'éruption. Les dépôts de la coulée pyroclastique s'étant avancés le plus loin dans cette quebrada correspondent au recouvrement blanc que l'on voit en amont (sur la gauche) au fond de la vallée. | Gros plan sur les dépôts pyroclastiques déposés lors de l'éruption des 19-20 avril 1993. Ces dépôts recouvrent une partie du trajet effectué à pied le 19 avril à vers 13h15 pour prendre des photo de l'éruption. |

La limite la plus distale des coulées pyroclastiques de 1993 se voit mal sur Google earth, car cette limite est située au fond d'une vallée, et est remaniée par les écoulements du ruisseau. Par contre une limite latérale se voit très bien (figures 52 et 53) sur des photos prises plusieurs années après l'éruption. Mais cette limite nette ne correspond pas forcément à la limite initiale de la coulée pyroclastique. En effet, les dépôts de la coulée elle-même, et le saupoudrage général de la montagne dû aux retombées du panache plinien sont très meubles. Ils peuvent être remaniés par des éboulis et avalanches sèches, et par des coulées de boues qui existent après les rares pluies et la fonte des neiges.

Il est possible que ces écoulements pyroclastiques et leur limite aient été remaniés par des phénomènes types coulées de boue. On retrouve une image de cette limite sur une photographie prise du sol (figure suivante). | Source - © 1993 Anne Mangeney (IPGP) La morphologie détaillée de cette limite montre qu'il est probable que ces écoulements pyroclastiques et cette limite aient été remaniés par des phénomènes types coulées de boue. Des coulées pyroclastiques ont été simulées numériquement, par exemple par A. Mangeney et al., 2007, Numerical modeling of self-channeling granular flows and of their levee-channel deposits. J. Geophys. Res. |

Éruptions depuis 1993

Depuis cette éruption de 1993, le lascar a eu au moins deux éruptions de bien moins grande ampleur : juillet 2000 (figure 54) et mai 2006 (figure 55). Il est très probable que les éruptions du Lascar soient maintenant bien surveillées et étudiées, à cause de la proximité d'ALMA, vaste complexe international de radiotélescopes fonctionnant pour les longueurs d'ondes millimétriques. Les deux photographies suivantes ont d'ailleurs été prises par des gens travaillant sur le chantier d'ALMA. ALMA est situé à 40 km du Lascar, ce qui serait une proximité rédhibitoire pour des télescopes optiques dont la poussière est l'un des principaux ennemis (les observatoires de l'ESO, le VLT et la Silla sont situés beaucoup plus loin, respectivement à 310 et 720 km du Lascar). Poussières et cendres volcaniques fines sont bien moins gênantes pour des radiotélescopes.

Source - © 2000 Brian S. Mason Figure 54. Éruption du Lascar en juillet 2000 | Source - © 2000 Cesar Ocampo Figure 55. Éruption du Lascar en avril 2006 Photo prise depuis le chantier du futur champ de radiotéléscope ALMA. |

Ascension du Lascar en 2002

En dehors de ces brèves périodes d'éruption, le Lascar est calme, et est l'objet de treckings et de tourisme sportif. L'un des enseignants de l'ENS de Lyon, Vincent Lignier, a fait l'ascension de ce volcan en mars 2002. Il en a ramené quelques photographies géologiques (en plus des superbes panoramas des figures 4 et 5).

Figure 56. Ascension flanc Sud-Est du Lascar (Chili) en mars 2002 En arrière-plan, la chaîne volcanique de la région de San Pedro de Atacama, prise en direction du Sud. | |

Figure 58. Détail de la paroi du cratère sommital du Lascar (Chili), mars 2002 On voit la structure géologique complexe de ce strato-volcan où alternent construction/destruction de dômes, coulées de lave et/ou coulées pyroclastiques. | |

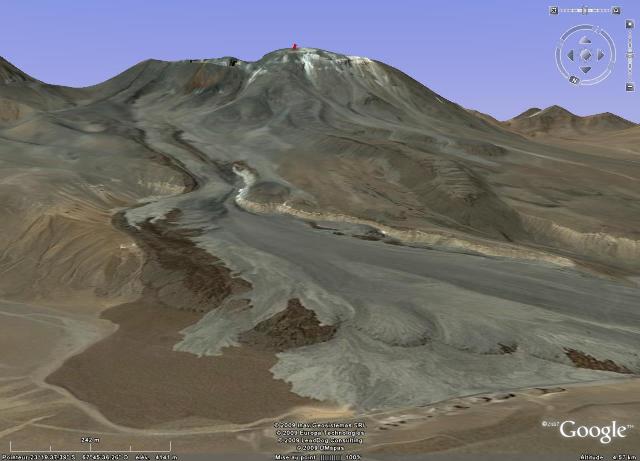

Figure 59. Éventail de débris vu du sommet du Lascar (Chili), mars 2002 Vue vers le SSE. Éventail de débris : probablement des lahars et autres avalanches de blocs. | Figure 60. Éventail de débris, Lascar (Chili) Vue vers le NO. Noter la géométrie lobée de la limite aval de cet éventail. |

Figure 61. Image prise du sol d'un lobe du bord de cet éventail de débris, Lascar (Chili), mars 2002 Éventail de débris (celui des figures 59 et 60) constitué d'amoncellement de blocs pluri-décimétriques. | |

Localisation des photographies du Lascar

Replaçons les différentes parties observées dans cet article sur une image Google earth du Lascar.

Figure 62. Localisation des figures de cet article sur le Lascar (Chili)

Les flèches rouges représentent le trajet des nuées ardentes des 19 et 20 avril 1993. L'ellipse verte représente le trajet pédestre effectué le 19 avril. L'ellipse bleue localise la coulée pyroclastique des images 51 et 52. L'ellipse rouge localise les cratères sommitaux (figures 6 et 57-58) et l'ellipse orange localise l'éventail de débris des figures 59 à 61.