Image de la semaine | 15/12/2025

Les mines de la Provence cristalline et leur exploitation, un exemple

15/12/2025

Auteur(s) / Autrice(s) :

Publié par :

- Olivier DequinceyENS de Lyon / DGESCO

Résumé

Traces d’exploitation, extraction de galène et de fluorite dans les mines de Saint-Daumas - Pic Martin (Les Mayons, Var).

Source - © 2025 — Paul Nérines

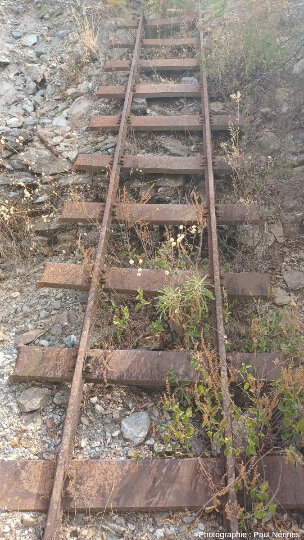

Les rails servaient au déplacement des stériles jusqu'aux haldes situées à proximité de l'entrée de la mine (voir figure 8).

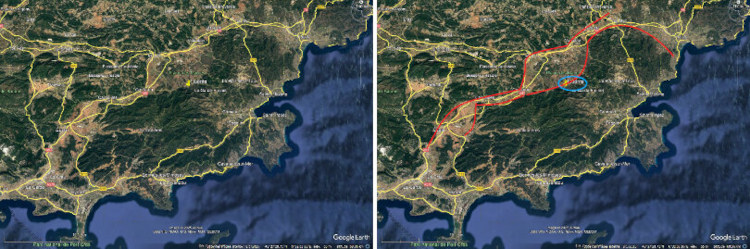

Localisation par fichier kmz du secteur des mines des Mayons (Var) à filons de galène et de fluorite.

Les alentours du village des Mayons (Var) sont un véritable labyrinthe. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, bien après leur fermeture, les mines des Mayons, plus précisément du Pic Martin, renouaient avec la célébrité d'une bien triste façon, avec l'affaire Dupont de Ligonnès. En effet, recherché depuis quelque temps, il fut suspecté de s'être réfugié dans l'une des galeries de mines des Mayons (Le Courrier de l’Ouest, 2013[1]). Non contentes de servir d'abri potentiel à des criminels suspectés et en cavale, les mines du massif des Maures renferment bien d'autres richesses, que nous allons nous empresser d'exposer ici, de façon non exhaustive.

Le massif des Maures constitue, tout comme le Massif Central, le Massif Armoricain ou encore les Vosges, une relique de la chaine hercynienne. Pour plus de détails concernant la géologie de ce beau massif cristallin, on pourra relire l'article de Matthias Schultz (2016) proposant une Présentation de la géologie régionale du Var : le massif hercynien des Maures et de Tanneron.

Les mines du Pic Martin et de Saint-Daumas furent exploitées notamment pour le plomb sous forme de galène (PbS) et pour la fluorite (CaF2). Elles font partie du domaine minier Pic Martin - Saint-Daumas, dont l'exploitation semble débuter au IXe siècle avec l'arrivée des Sarrasins en Provence (Mari, 1979[3]). Le premier permis d'exploitation sur la commune des Mayons fut délivré au XVIIIe siècle. De ces mines, gérées par la Compagnie des mines de Provence, fut extraite une galène de piètre qualité, vendue comme alquifoux (vernis imperméabilisant pour poterie). L'exploitation des mines n'aura jamais été profitable aux multiples acquéreurs et repreneurs. De fait, leur exploitation qui aurait débuté au XVe siècle est restée artisanale jusqu'aux années 1950 et leur fermeture (D’Agay, 2012[2]). Des traces de ces excavations passées subsistent toujours actuellement.

Source - © 2025 — Paul Nérines Ce complexe faisant la taille d'une (très) grosse maison individuelle permettait un premier traitement des roches extraites dans les mines présentes aux alentours, ainsi que leur acheminement. | |

Source - © 2025 — Paul Nérines L'exploitation de la mine était artisanale, est ici visible un trou de barre à mine ayant servi à l'excavation de matériau pour creuser la galerie. |

Source - © 2025 — Paul Nérines Les coins en bois étaient mis en place puis, trempés, leur gonflement provoquait alors l'éclatement de la roche. |

Source - © 2025 — Paul Nérines Des rampes inclinées menaient vers ces bacs où étaient lavés les minerais extraits, les filons de fluorite renfermant souvent des géodes creuses pleines d'argile. |

Source - © 2025 — Paul Nérines |

Source - © 2025 — Paul Nérines De nombreuses traces de l'exploitation minière restent visibles dans le paysage, les objets photographiés précédemment ont été photographiés lors de diverses randonnées dans le massif des Maures. | |

Source - © 2025 — Yohan Roussy Il s'agit du lieu de stockage des déchets de mines (stériles), souvent proche de l'entrée des mines. Il s'agit ici du gneiss de la formation des gneiss de Bormes constituant l'encaissant des filons de fluorite. |

Source - © 2025 — Paul Nérines Échantillon retrouvé dans les haldes des mines des Mayons, l'encaissant est un orthogneiss de la formation des gneiss de Bormes. |

Source - © 2025 — Paul Nérines La galène (PbS) se trouve au sein d'un filon leucocrate fait de quartz en bordure puis de feldspath (albitites ? – leur composition sera étudiée ultérieurement) au sein des orthogneiss. Cela indiquerait l'origine hydrothermale de ces filons (Mari, 1979[3]). Le marteau donne l'échelle. |

Source - © 2025 — Paul Nérines La galène (PbS) se trouve au sein d'un filon leucocrate dans un encaissant de gneiss. Le marteau donne l’échelle. |

Source - © 2025 — Paul Nérines Le dépôt est une altération de surface riche en cuivre (cuprite et malachite, par exemple). Il est sur les bords d'un filon de galène (assez fin, inférieur à 2 cm d'épaisseur). Cette observation est permise par l'effondrement d'une partie du plafond de la mine selon les plans de fracture préférentiels le longs desquels se font les cristallisations notamment métallifères. Le marteau donne l’échelle. |

Source - © 2025 — Paul Nérines |

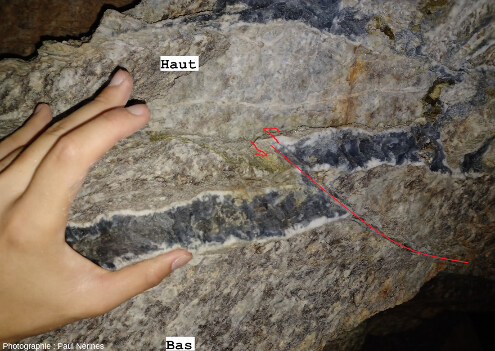

Les divers types de minéralisations sont retrouvés dans des filons. Ce sont des fractures d'origine tectonique (données comme hercyniennes par Gilbert Mari (1979[3]) qui ont été comblées par des circulations successives de fluides, précipitant d'abord du quartz puis de la galène [3], comme par exemple sur les figures 10 et 11. Mari précise que les fluorites peuvent avoir un variation de couleur au sein d'un même filon (vertes au centre et violettes sur les bords, par exemple), selon la composition chimique des fluides circulant lors des phases successives de précipitation. Cela explique également la précipitation de la galène au cœur du filon, le dernier fluide était apparemment plus riche en sulfure de plomb. Des inclusions fluides indiquent une température des fluides circulants proche de 115°C (Mari, 1979[3]).

Source - © 2025 — Paul Nérines L'observation de structures plutôt caractéristiques de régimes compressifs plus récents que la minéralisation, va dans le sens d'une cristallisation durant la période varisque comme indiqué par Mari (1979[3]), d'autant que la cristallisation de fluorite se poursuit après la compression au sein de la faille inverse nouvellement créée. |

Source - © 2025 — Paul Nérines, modifié L'observation de structures plutôt caractéristiques de régimes compressifs plus récents que la minéralisation, va dans le sens d'une cristallisation durant la période varisque comme indiqué par Mari (1979[3]), d'autant que la cristallisation de fluorite se poursuit après la compression au sein de la faille inverse nouvellement créée. |

Actuellement, les mines de fluorite varoises sont à l'abandon, seuls quelques revendeurs de minéraux et géologues amateurs parcourent encore les haldes de mines dans l'espoir de trouver de belles pièces. Néanmoins, le fruit de leur travail n'a aujourd'hui plus d'utilité que comme objet décoratif, bien qu'initialement la fluorite était exploitée en métallurgie comme fondant et en verrerie.

Source - © 2025 — Ernest Lebreton La fluorite (CaF2) est un minéral à structure cubique, pouvant arborer différentes couleurs. Celle-ci présente des cubes bleus, mais les fluorites peuvent également se trouver dans des couleurs vertes, violettes, etc... La fluorite violette, absente des mines de l'ensemble Saint-Daumas - Pic Martin est cependant présente dans d'autres mines de la région (voir la figure suivante). |

Source - © 2025 — Julien Tesson Juste pour le plaisir des yeux : cet échantillon provient de la mine de Fontsante (Les Adrets de l'Estérel), à l'Est du département du Var. À noter : la mine de Fontsante est l'un des plus importants gisements de fluorite français. |

Source - © 2025 — Géoportail, modifié

Source - © 2025 — Google Earth, modifié

Les mines sont indiquées par la punaise jaune (entourée en bleu), et le contour du bassin gréseux permien est en rouge. Il est ainsi nettement visible que les mines se situent à la limite entre le massif des Maures et le bassin permien. Le lien entre ces deux formations géologiques et la mise en place de ces minerais pourra être discuté dans un article futur.

Bibliographie

Le Courrier de l'Ouest, 10/04/2013, Xavier Dupont de Ligonnès serait-il au fond d'une mine ?(lien externe - nouvelle fenêtre)

Frédéric D'Agay, 2012. La compagnie des mines de Provence et l'exploitation du plomb argentifère de La Garde-Freinet au XVIIIe siècle, Provence historique, 250, 457-477 [PDF – Texte intégral(lien externe - nouvelle fenêtre)]

Gilbert Mari, 1979. Mines et minéraux de la Provence cristalline : Maures, Estérel, Tanneron, Serre, 258p, ISBN 2864104997