Image de la semaine | 07/09/2020

Le granite de Saint-Julien-la-Vêtre (Loire), un granite hercynien ordinaire mais riche d'enseignements

07/09/2020

Résumé

Magmatisme de collision à granites et diorites montrant des participations crustale et mantellique, mélanges, enclaves réciproques et feldspaths rapakivi.

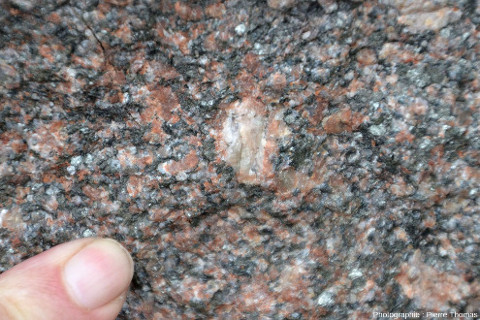

D'après la notice de la carte géologique de Noirétable, ce feldspath est un microcline, une des deux variétés classiques de feldspath potassique des granites. Le microcline est un polymorphe de l'orthose (KAlSi3O8), et en est très difficile à distinguer à l'œil nu (c'est une différence subtile dans les réseaux cristallins, l'orthose étant monoclinique et le microcline triclinique, mais l'angle de son prisme n'est que très légèrement inférieur à 90°). Les autres minéraux de ce granite sont le plagioclase, le quartz et des “ferro-magnésiens noirs” (biotites majoritaires et quelques amphiboles, difficiles à distinguer l'une de l'autre sur une simple photo).

Localisation par fichier kmz de la carrière de Saint-Julien-la-Vêtre.

Figure 2. Vue plus lointaine sur une des parois de l'ancienne carrière de Saint-Julien-la-Vêtre (Loire)

Il s'agit d'un granite porphyroïde très riche en gros cristaux de feldspath potassique pluri-centimétriques. La majorité des affleurements dans la carrière est faite de granite gris, mais il y a ici ou là des zones ou les cristaux de feldspath potassique sont rosés. À l'échelle du massif de granite de Saint-Julien-la-Vêtre, c'est le faciès rose qui est majoritaire, d'où le nom de « granite rouge » donné régionalement à cette famille d'intrusions.

Le granite de Saint-Julien-la-Vêtre est un des très nombreux granites de France, mais sans doute bien peu de lecteurs en connaissaient l'existence, contrairement aux vedettes que sont les granites de Flamanville, de la Margeride… Pourtant ce granite a beaucoup d'atouts. Citons quatre de ces atouts.

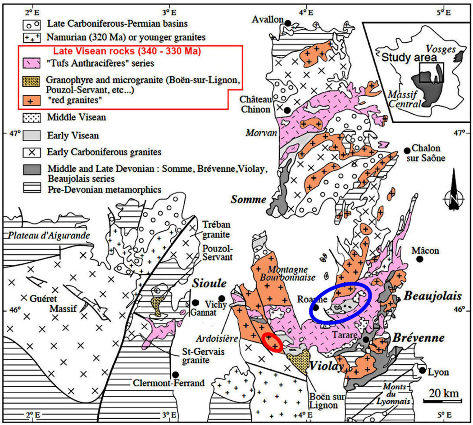

(1) Ce granite fait partie des granites viséens (Carbonifère inférieur, environ −340 Ma) très fréquents dans le Nord-Est du Massif Central, et contemporains des éruptions rhyolitiques et des filons hypovolcaniques (microgranites) les ayant alimentés (cf. Des rhyolites aux granites d'anatexie : le volcanisme hercynien acide de la région de Roanne (Loire et Rhône), un exemple de volcanisme de zone de collision). Les études géochimiques montrent qu'en plus d'être contemporains, ces granites sont cogénétiques avec ces rhyolites, dont la grande majorité de la masse est née de la fusion partielle de la croute continentale. On a donc dans une même région des roches plutoniques à structure grenue, des roches volcaniques à structure microlitique et leurs filons d'alimentation à structure microgrenue. C'est un peu l'équivalent de l'association gabbros, cortège filonien et basaltes des ophiolites.

(2) Cette région fait le lien entre le volcanisme des zones de collision (le grand oublié des programmes et des médiateurs) et les granites de ces mêmes zones de collision, beaucoup plus “populaires”.

(3) On peut “facilement” prouver sur le terrain qu'il y a une participation mantellique dans la genèse de ce granite, participation minoritaire mais bien présente.

(4) Ce granite a donné lieu à des exploitations et a servi pour les constructions et monuments locaux, mais a aussi été exporté dans la France entière et a servi à la décoration de bâtiments prestigieux.

Nous allons vous montrer des photographies prises dans cette même carrière de Saint-Julien-la-Vêtre ou à son voisinage immédiat (figures 1 à 9), des photographies prises dans 2 autres sites du même massif granitique (figures 10 et 11 pour le site 2, et figures 13 à 24 pour le site 3), et enfin des photographies montrant l'usage de ce granite (figures 26 à 29).

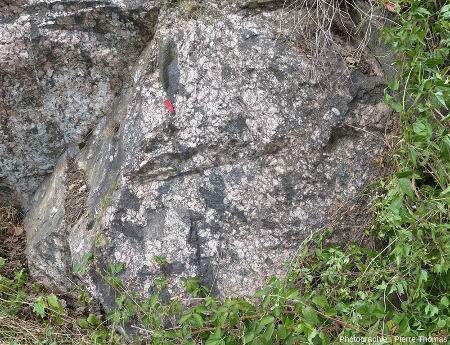

Figure 3. État en juillet 2020 d'un secteur du front de taille de la carrière de Saint-Julien-la-Vêtre Il s'agit du secteur du front de taille le moins recouvert de lichens et le moins envahi d'arbres et de broussailles. La majorité des affleurements dans la carrière est faite de granite gris, mais il y a ici ou là des zones ou les cristaux de feldspath potassique sont rosées (cf. figures 5 et 6). | Source - © avant 1930 Jousse |

La couleur rose de ces méga-cristaux de feldspath potassique indique que les traces de fer présent dans les feldspaths sont sous forme de Fe3+ (il est normalement sous forme de Fe2+ dans les roches magmatiques usuelles), ce qui indique une forte fugacité d'oxygène et une faible profondeur de mise en place de ce granite, de l'ordre de 2 à 3 km, à 850°C. Une enclave basique est visible dans le quart supérieur gauche de la photo. | |

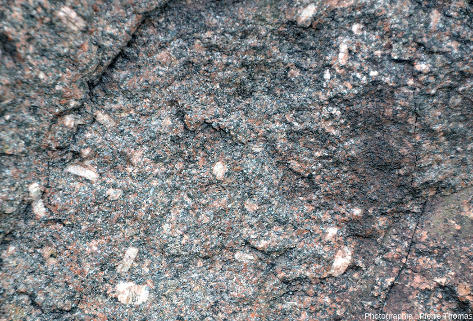

Figure 7. Gros plan sur l'enclave basique dans le granite de la photo ci-dessus Cette enclave est constituée de petits cristaux de plagioclase et de ferromagnésiens noirs (amphibole et biotite). La signification de ce type d‘enclave basique sera discutée dans les figures 14 à 19. | |

Figure 8. Fluorite (violette) dans le granite de Saint-Julien-la-Vêtre En plus des minéraux essentiels (quartz, feldspaths alcalins et plagioclases, biotite, amphibole), le granite de la carrière de Saint-Julien-la-Vêtre contient des minéraux accessoires, principalement du zircon (ZrSiO4), du sphène [CaTi(SiO5)], de l'apatite [Ca5(PO4)3(OH,Cl,F] d'après la notice de la carte géologique, et, ici, de la fluorite violette (CaF2, minéral déterminé grâce à la spectroscopie Raman à l'ENS de Lyon, cf. La spectroscopie Raman, une méthode d'analyse minéralogique non destructive pouvant être mise en œuvre in situ). Cela signifie que ce magma granitique, en plus de l'eau, contenait d'autre volatils, comme du fluor. | Figure 9. Mini-chaos granitique près de la carrière de Saint-Julien-la-Vêtre En dehors des carrières (toutes abandonnées en 2020), les affleurements de granite “frais” sont rares, et les “boules” de granite sont fortement recouvertes de mousses et de lichens, comme ce mini-chaos situé à quelques centaines de mètres de la carrière. |

À 3 km au Nord de la carrière de Saint-Julien-la-Vêtre, au sein du massif de granite, on trouve un petit corps de diorite d'environ 1 km de diamètre : la diorite de Piolard. Rappelons que les diorites sont des roches basiques, équivalents grenus des andésites. Elles proviennent le plus souvent de la différenciation et/ou d'une contamination d'un magma basaltique issu de la fusion du manteau, soit en contexte classique de subduction, soit en condition de collision (cf. Filons d'andésite et les intrusions de diorite oligocènes (post-subduction) d'Italie du Nord, témoins magmatiques d'un détachement lithosphérique également à l'origine des andésites des Alpes françaises), soit en contexte d'extension. Les conditions d'affleurement sont mauvaises et on ne trouve que quelques boules de diorite isolées dans les champs, les bois et en bord de chemin. Les contacts granite/diorite ne sont pas directement et/ou facilement visibles.

Figure 10. Un affleurement de la diorite de Piolard Localisation par fichier kmz de la diorite de Piolard. | Figure 11. Un échantillon de diorite de Piolard Il s'agit d'une roche grenue à grains assez fins, majoritairement constituée de plagioclase et d'amphibole, avec un peu de biotite et de quartz. On peut noter que cette diorite ressemble à l'enclave de la figure 7. |

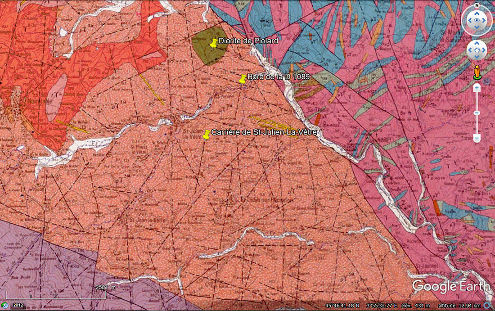

Figure 12. Extrait de la carte géologique de Noirétable à 1/50 000

Le granite de Saint-Julien-la Vêtre est figuré en orange avec des tiretés blancs, la diorite de Piolard en brun. Le granite de Saint-Julien-la-Vêtre est intrudé au Nord-Ouest par un autre granite quasi-identique, le granite des Bois Noirs-Mont de la Madeleine (en rouge), et au Sud par un leucogranite plus tardif, le granite de l'Hermitage (en violet). Une faille le sépare à l'Est d'un complexe microgranitique connu sous le nom de granophyre de Boen-sur-Lignon (en rose).

On pourrait interpréter la diorite de Piolard de trois façons : une intrusion tardive de diorite dans le granite déjà refroidi, un fragment d'encaissant antérieur inclus dans le granite, ou l'arrivée simultanée d'un magma acide et d'un magma basique ne s'étant pas mélangés.

La notice de la carte géologique de Noirétable publiée en 1989 d'après des travaux réalisé en 1983 par Bernard Barbarin donne la réponse à ce problème des relations granite/diorite : « Les relations entre cette énorme enclave dioritique et le granite porphyroïde varient d'un point à un autre (Barbarin, 1983). Elles résultent de la conjonction des classiques transferts d'éléments par diffusion entre matrice et enclave, et de mélange entre magma basique et magma acide liquides en même temps. Le brassage mécanique des phases minérales des deux formations conduit parfois à la constitution de roches hybrides caractérisées par des cristaux à bordures réactionnelles (ocelles de quartz avec blindage de hornblende, feldspaths rapakivis). Le magma hybride qui contenait parfois lui-même des enclaves dioritiques mélanocrates, a pu à son tour être fragmenté par le granite et repris en enclaves. Ce granitoïde hybride à minéraux réactionnels ainsi que l'essaim d'enclaves sombres d'aspect très varié, peuvent être observés au niveau d'un grand parking sur la N89. »

Depuis 37 ans, la N89 a été doublée par une autoroute, a été dénationalisée et est devenue la D1089 ; les affleurements de bord de route ont été partiellement colonisés par mousses, lichens, cyanobactéries et ronces… mais permettent encore de belles observations qui montrent macroscopiquement comment ont été tirées les conclusions publiées il y a 37 ans. Ces observations avaient été effectuées lors de travaux d'élargissement de la N89 et de la réalisation d'un parking (en fait un virage recoupé), et ont bien sûr été accompagnées, à l'époque, de lames minces, d'analyses chimiques… Nous allons vous montrer 12 photographies prises en 2020 en bord de route, 200 m à l'Est et à l'Ouest du parking qui existe toujours (Bord de la D 1089.kmz). Ces affleurements sont situés à 2 km de la carrière de Saint-Julien-la-Vêtre et à 1 km de la diorite de Piolard.

Ce phénomène de mélange de magmas acide et basique, qui montre une participation mantellique dans la genèse de ce type de granites d'origine crustale, est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Planet-Terre l'a déjà abordé à plusieurs reprises : Des magmas acides et des magmas basiques qui coexistent, se recoupent, se mélangent…,Quand les crapauds des granites égyptiens démontrent le mélange de magmas à Paris et à Lyon, Les « pillows gabbro » de Sainte Anne, granite de Ploumanac'h, Trégastel, Côtes d'Armor…

Figure 13. La route départementale D1089, le parking et le cadre des affleurements des photos 14 à 24 Localisation par fichier kmz du parking de la D1089 montrant granite et diorite. | Une enclave particulièrement grosse est visible au centre de l'image. |

Figure 15. Secteur à faciès rose particulièrement riche en enclaves basiques et en feldspaths de grande taille Une concentration mécanique de corps flottant dans le magma ? | Figure 16. Zone à faciès rose particulièrement riche en enclaves basiques et en feldspaths de grande taille Une concentration mécanique de corps flottant dans le magma ? |

Une concentration mécanique de corps flottant dans le magma ? | |

Figure 18. Gros plan sur une des enclaves de la photo précédente (en haut, au centre) Cette enclave, très riche en amphibole, contient en son centre un feldspath potassique rose (microcline). Comme les feldspaths potassiques ne cristallisent pas à partir d'un magma basique, ce feldspath est en fait une petite enclave “acide” au sein d'une enclave basique plus grosse. Le magma granitique avait commencé à cristalliser, et de gros feldspaths potassiques “flottaient” dans le magma. Ce feldspath a été englobé par du liquide basique “passant par là”. Au microscope, on verrait très vraisemblablement une auréole réactionnelle entre le feldspath potassique et son encaissant basique. | Figure 19. Zoom sur l'enclaves précédente Cette enclave, très riche en amphibole, contient en son centre un feldspath potassique rose (microcline). Comme les feldspaths potassiques ne cristallisent pas à partir d'un magma basique, ce feldspath est en fait une petite enclave “acide” au sein d'une enclave basique plus grosse. Le magma granitique avait commencé à cristalliser, et de gros feldspaths potassiques “flottaient” dans le magma. Ce feldspath a été englobé par du liquide basique “passant par là”. Au microscope, on verrait très vraisemblablement une auréole réactionnelle entre le feldspath potassique et son encaissant basique. |

Comme il est dit dans la notice de la carte géologique de Noirétable, diffusion et mélange mécanique conduisent parfois à la constitution de magmas, puis de roches hybrides, intermédiaires entre roches acides et basiques, avec une richesse en amphiboles, intermédiaires entre le granite et la diorite, et caractérisées par des cristaux à bordures réactionnelles (ocelles de quartz avec blindage de hornblende, feldspaths rapakivis). Ces roches hybrides ne se rencontrent qu'au voisinage de la diorite de Piolard (moins de 1,5 km). On trouve sur le bord de la D1089 de tels faciès intermédiaires avec des minéraux à bordure différente du cœur. On trouve en particulier des faciès riches en amphibole et à petits feldspaths de couleur rose-orangé foncée. Il s'agit probablement de plagioclases anormalement riches en Fe3+, mais l'examen macroscopique sur le terrain ne permet pas de les distinguer avec certitude d'un feldspath potassique riche en Fe3+ (il faudrait une étude en laboratoire). Cette roche contient aussi de gros microclines classiques de couleur rose pâle entourés d'une couronne rose-orangée foncée (plagioclase très riche en Fe3+ probable, mais on ne peut exclure que la couronne foncée soit constituée de feldspath potassique anormalement riche en Fe3+). Le cœur du cristal de feldspath avait déjà commencé à cristalliser dans un magma acide “normal”. Puis, l'arrivée d'un magma basique a enrichi le liquide en calcium et en fer, et les feldspaths potassiques préexistants ont “continué leur croissance” sous forme d'une auréole de plagioclase. Une telle structure s'appelle la structure rapakivi, du nom d'un granite finlandais (cf. Granites à texture rapakivi et Feldspath à texture rapakivi).

Figure 23. Miroir de faille décrochant affectant le granite de Saint-Julien-la-Vêtre en bordure de la D1089 Un examen rapide des stries suggère qu'il s'agit d'un décrochement dextre. Ce granite, d'après la carte géologique, est bordé au Nord-Est par une grande faille ; il est parcouru de dizaines de petites failles. Sa limite Sud-Ouest correspond à un grand décrochement ductile dextre tardi-hercynien, la faille de l'Hermitage. Rien d'étonnant que des miroirs de failles abondent sur des affleurements relativement frais. | Un examen rapide des stries suggère qu'il s'agit d'un décrochement dextre. Ce granite, d'après la carte géologique, est bordé au Nord-Est par une grande faille ; il est parcouru de dizaines de petites failles. Sa limite Sud-Ouest correspond à un grand décrochement ductile dextre tardi-hercynien, la faille de l'Hermitage. Rien d'étonnant que des miroirs de failles abondent sur des affleurements relativement frais. |

Source - © 2020 D'après M. Faure, colorisé

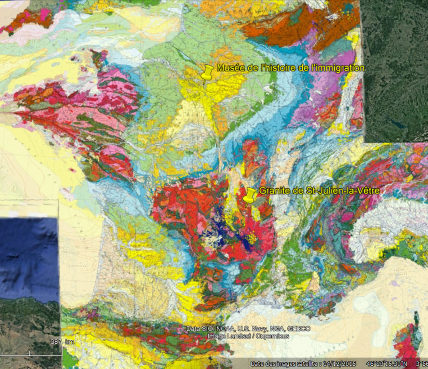

Les roches volcaniques (rhyolites) sont colorées en roses, les granites sont colorés en orange. Les rhyolites (et microgranites) du Roannais vus la semaine dernière (cf. Des rhyolites aux granites d'anatexie : le volcanisme hercynien acide de la région de Roanne (Loire et Rhône), un exemple de volcanisme de zone de collision) sont localisés dans l'ellipse bleue, le granite de Saint-Julien-la-Vêtre correspond à l'ellipse rouge. Une discussion sur l'origine de ce magmatisme (volcanisme comme plutonisme) a été développée la semaine dernière et dans l'article Structure et évolution pré-permienne du Massif Central français 3/3 – Magmatisme et scénario géodynamique. Les grenats reliques présents dans les rhyolites prouvent une origine crustale de ces magmas acides ; le granite de Saint-Julien-la-Vêtre et son mélange avec un magma basique prouve une participation mantellique.

Ce granite de Saint-Julien-la-Vêtre a été abondamment utilisé localement dans les maisons, églises et autres monuments, régionalement comme à Saint-Etienne, et même nationalement.

Figure 27. Le monument aux morts de Saint-Julien-la-Vêtre fait avec le granite extrait de la carrière éponyme Une enclave basique est visible dans la pierre de base. La photographie a été prise le 14 juillet 2020, ce qui explique les drapeaux. | |

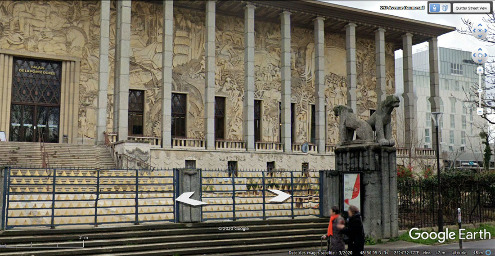

Ce palais abrite actuellement, depuis 2012, le Musée National de l'Histoire de l'Immigration. Entre 1931 et 2012, ce bâtiment a été successivement le Musée des colonies et de la France extérieure en 1932, puis Musée de la France d'Outre-mer en 1935. En 1960, il devient le Musée des Arts africains et océaniens et enfin le Musée National des Arts d'Afrique et d'Océanie en 1990. Les colonnes de sa façade et les deux paires de lions (une seule est visible sur cette photo) qui encadrent son entrée sont construites et sculptées en granite de Saint-Julien-la-Vêtre. Localisation par fichier kmz du Palais de la Porte Dorée hébergeant le Musée de l'Histoire de l'Immigration. | |

Figure 29. Gros plan sur une des paires de lions flanquant l'entrée du Palais de la Porte Dorée On reconnait le faciès gris porphyroïde du granite de la carrière de Saint-Julien-la-Vêtre des photos 1 à 4. | Comme quoi on peut montrer granite, diorite et mélange de magma en se promenant dans Paris, dans l'Est parisien, et aussi en plein centre sur la Place de la Concorde (cf. Quand les crapauds des granites égyptiens démontrent le mélange de magmas à Paris et à Lyon). |