Image de la semaine | 01/04/2019

Les lacs de lave du volcan d'Ambrym (Vanuatu)

01/04/2019

Résumé

Un volcan en contexte de subduction avec, aujourd'hui, une lave très fluide et un dynamisme éruptif effusif.

La quasi-totalité des photos présentées ici ont été prises en les 6 et 7 aout 2017 par Christian Deloche. Merci à lui d'avoir autorisé Planet-Terre à utiliser ses photographies.

Le lac principal a un diamètre d'une cinquantaine de mètres. Un petit lac secondaire se voit à l'arrière-plan.

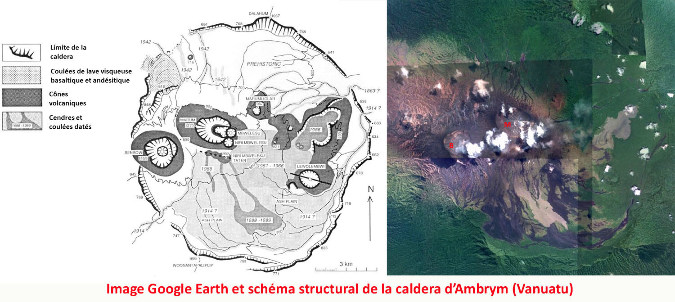

Après un article sur le, Pinatubo, le prototype « caricatural » des volcans explosifs associés à une zone de subduction (cf. Le Pinatubo (Philippines), vingt-sept ans après), voici un autre article concernant un autre volcan de subduction, mais qui obéit moins à la doxa de la vulgarisation volcanologique et de l'enseignement, le volcan d'Ambrym (Vanuatu), qui émet des laves très fluides et qui contient même des lacs de lave. Ces lacs de lave se trouvent au fond des cratères de deux cônes pyroclastiques qui sont apparus dans une caldeira de 12 km de diamètre, caldeira qui s'est formée à la suite d'une éruption plinienne majeure datant du 1er siècle de notre ère. Ces cônes internes contiennent souvent des lacs de lave pouvant être actifs durant des mois d'affilée, et émettent aussi des coulées tapissant le fond de la caldeira.

Les lacs de lave permanents ou semi-permanents sont rares, contrairement à l'image d'Epinal classique des volcans dans les films et les livres pour enfants. Pour qu'un lac de lave puisse exister en continu plusieurs mois ou plusieurs années, il faut une lave particulièrement fluide, et il faut que le cratère le contenant soit relié à un réservoir magmatique profond par une “plomberie” particulière, permettant des échanges fréquents entre lac et réservoir profond. Durant ces trente dernières années, seuls quelques volcans ont (ou ont eu) des lacs de lave actifs pendant plusieurs mois : le Nyiragongo et l'Erta Ale dans l'Est Africain, l'Érébus en Antarctique, le Kilauea à Hawaii, le Masaya au Niracagua, et, donc, le volcan d'Ambrym au Vanuatu.

Après ces cinq premières photos du Marum au sein de la caldeira du volcan d'Ambrym, nous vous montrons trois autres images du Marum, deux figures montrant le volcan d'Ambrym dans sa globalité, sept photographies prises sur l'autre cône interne à la caldeira avec lac de lave, le Benbow.

Puis nous évoquerons l'histoire éruptive du volcan d'Ambrym et son contexte géodynamique, la subduction dite des Nouvelles Hébrides (Vanuatu).

Enfin nous discuterons des notions bien imparfaites de « volcan rouge versus volcan gris » et des relations trop souvent mal présentées « volcans de subduction = volcans explosifs » et « volcans de rift ou de point chaud = volcans effusifs ».

Figure 7. Une coulée très récente issue du Marum (Vanuatu), coulée de type aa Voir d'autres coulées de ce type, par exemple, dans Front actif d'une coulée de lave de type aa, flanc Sud du Pu'u O'o (Hawaii), juillet 2001 ou Coulées de laves anciennes de type aa (en gratons) : Arizona, Canaries, Islande et Chaîne des Puys. | |

Le cône du Marum (M) et son lac de lave se trouve au centre de la caldeira. Le cône du Benbow (B) se trouve 4 km à l'Ouest. Les coulées de lave et couches de cendres récentes, non colonisées par la végétation, se distinguent des roches plus anciennes qui, elles, sont recouvertes de végétation de couleur verte. La caldeira actuelle est certainement bien moins profonde que ce qu'elle était lors de sa formation il y a 1900 ans, car elle est partiellement remplie des cendres et coulées post-caldeira. | |

Source - © 1993 – 2019 Claude Robin et al. – Google Earth

À 4 km à l'Ouest du Marum, également dans la caldeira du volcan d'Ambrym, un autre cône volcanique surbaissé, le Benbow, héberge aussi un lac de lave. Nous vous montrons une vue d'ensemble de ce cône du Benbow, une vue du plancher de la caldeira et de son rempart Sud prise lors de la montée sur le Benbow, et cinq photographies internes à son cratère.

Figure 11. Vue d'ensemble sur le Benbow (Vanuatu) | Noter l'édifice volcanique à flanc raide tout au fond, sur l'ile voisine de Lopevi, et, au premier plan, l'érosion intense qui affecte les vieux niveaux de base du Benbow soumis à l'intense pluviométrie intertropicale qui affecte le Vanuatu. |

Figure 13. En arrivant sur le bord du cratère de Benbow, volcan d'Ambrym (Vanuatu) Le lac de lave se trouve au fond du tuff-ring interne au cratère. | |

Quelle est l'histoire éruptive de ce volcan d'Ambrym et de ses cônes internes à sa caldeira ?

Voilà la traduction partielle de ce qu'en dit le Global Volcanism Program de la Smithonian Institution dans sa Volcanic Data Base concernant tous les volcans d'âge holocène, ici le volcan d'Ambrym.

Ambrym

- Type volcanique : volcan bouclier pyroclastique, caldeira, cônes pyroclastiques, maars.

- Type de roches : basalte, basalte picritique[1], andésite basaltique, andésite, dacite.

- Contexte géodynamique : zone de subduction ; croûte d'épaisseur intermédiaire (15-25 km).

- Ambrym, un vaste volcan bouclier, principalement basaltique avec une caldeira de 12 km de diamètre, est un volcans les plus actifr de l'arc des Hébrides. Une épaisse séquence de dépôts pyroclastiques, d'abord dacitiques, puis basaltiques, recouvre les coulées pré-caldeira du volcan bouclier. La caldeira fut formée il y a environ 1900 ans durant une éruption plinienne majeure, avec des dépôts pyroclastiques dacitiques. Les éruptions post-caldeira, basaltiques et principalement issues des cônes du Marum et du Benbow (internes à la caldeira), mais aussi de cônes situés sur ses flancs externes, ont partiellement rempli cette caldeira. Elles ont produit des coulées de lave qui en ont inondé le plancher et qui ont parfois débordé par-dessus sa bordure.

Ce texte nous rappelle que le magma primaire à l'origine des volcans zones de subduction est de nature basaltique (cf. Les magmas primaires basaltiques issus de la fusion du manteau) et que ce n'est que par différenciation, contamination, mélange… qu'il évolue souvent vers des termes plus acides (andésite, dacite, rhyolite…), mais que cette évolution est loin d'être obligatoire et générale ; elle est même minoritaire sur l'ile d'Ambrym.

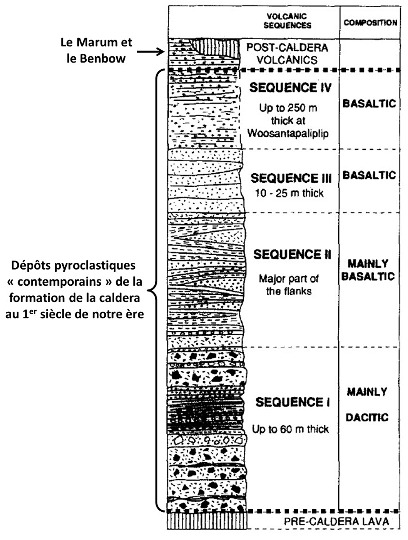

Source - © 1993 Claude Robin et al., JVGR

Figure 18. Log stratigraphique synthétique de la partie récente de la série volcanique d'Ambrym, Vanuatu

Sur un substratum de lave pré-caldeira essentiellement basaltique, les dépôts syn-caldeira sont formés de quatre séquences, principalement dacitiques à la base, basaltiques au sommet. Ces quatre séquences sont associées à la formation de la grande caldeira ( Ø = 12 km, âge ≈ 1900 à 2000 ans). L'érosion dans les pyroclastites de la séquence 1 doit produire des paysages assez semblable à ceux rencontré dans les pyroclastites du Pinatubo (cf la semaine d'avant). Ces dépôts syn-caldeira sont localement recouverts des dépôts post-caldeira, dont le Marum et le Benbow. Sans vouloir entrer dans le fonctionnement sans doute fort complexe de ce volcan, on peut proposer l'histoire suivante : ce volcan est majoritairement constitué de basalte et la différenciation magmatique y est rare, mais non absente. Un important épisode de différenciation a eu lieu il y a quelques milliers d'années et a engendré un gros réservoir magmatique plein de magma dacitique. Il y a 1900 à 2000 ans, l'arrivé de magma basaltique juvénile dans le réservoir a déclenché l'éruption majeure, éruption plinienne à l'origine de la caldeira et des quatre séquences pyroclastiques, d'abord dacitiques puis basaltiques. Depuis 1900 ans, il ne semble plus y avoir de différenciation et le magma primaire basaltique est à l'origine des nombreuses éruptions

Source : Claude Robin et al, 1993, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/037702739390039T?via%3Dihub

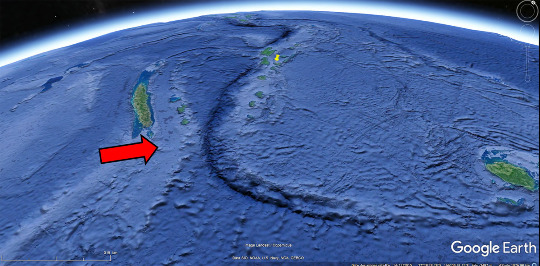

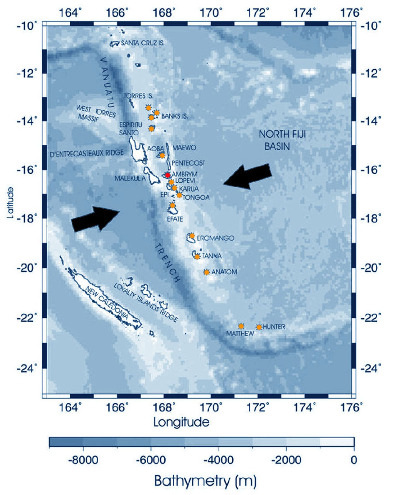

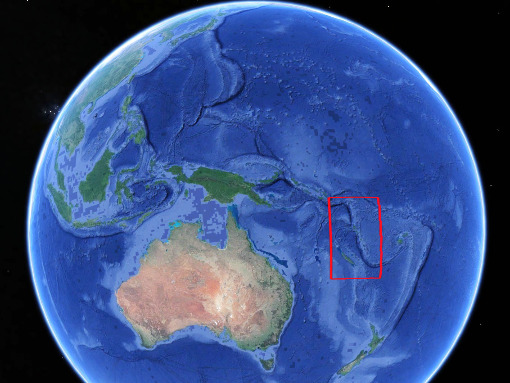

Figure 19. L'arc insulaire des Nouvelles Hébrides (Vanuatu) vu en direction du Sud Les terres que l'on devine en haut à droites sont constituées de la Nouvelle Calédonie et des Iles Loyauté. La punaise jaune localise l'ile d'Ambrym. | Figure 20. Le contexte géodynamique de la subduction des Hébrides dans le Pacifique De gauche à droite, on trouve : (1) la partie orientale (avec croûte océanique ou continentale très amincie) de la plaque indo-australienne, portant l'archipel néo-calédonien, (2) la fosse des Hébrides, (3) l'arc insulaire des Hébrides, (4) le plateau de Fidji, qui fait partie de la plaque Pacifique (bien que sa situation soit assez complexe). Le mouvement (relatif) de la plaque indo-australienne vers la plaque Pacifique est indiqué par la flèche rouge (6 cm/an). Il y a environ 200 km entre la Nouvelle Calédonie et la fosse de subduction. À raison de 6 cm/an, on voit que la Nouvelle Calédonie va commencer à entrer en subduction d'ici 3 millions d'années. L'ile d'Ambrym est indiquée par la punaise jaune. |

Source - © 2004 D'après Taylor et al., 1995, dans Christova et al., modifié Les flèches noires indiquent le mouvement relatif des plaques indo-australienne et Pacifique. L'astérisque rouge localise l'ile d'Ambrym, les astérisques oranges tous les autres volcans actifs de l'arc des Hébrides. Certains de ces volcans sont principalement basaltiques comme les volcans actuels de l'ile d'Ambrym, d'autres majoritairement andésitiques et dacitiques comme le volcan de l'ile Matthew ; tous les intermédiaires existent. | |

Source - © 2019 wikimapia Figure 22. L'ile Matthew et son volcan andésitico-dacitique On peut noter sa morphologie en dôme éventré, avec une coulée très visqueuse coulant sur son flanc du premier plan. Cette morphologie est plus représentative de ce qu'on imagine souvent (à tort) être la morphologie générale des volcans de subduction. On peut noter que ce volcan et son voisin de l'ile Hunter sont à l'origine de frictions politico-diplomatiques entre la Nouvelle Calédonie française (ce qui a été confirmé par le référendum de novembre 2018) et le Vanuatu (indépendant depuis 1980). Avant 1980, ces deux ilots étaient administrativement rattachés à la Nouvelle Calédonie et non aux Nouvelles Hébrides (nom du Vanuatu avant l'indépendance). Depuis 1980, France et Vanuatu revendiquent tous deux ces ilots inhabités, non pas pour leur intérêt intrinsèque, mais pour les 350 000 km2 de zone économique maritime exclusive qui les entourent. | |

Cet exemple d'un dynamisme éruptif majoritairement (mais non exclusivement) effusif de l'ile d'Ambrym est l'occasion de discuter de deux simplifications/raccourcis trop couramment faits : (1) les notions de volcans rouges versus volcan gris, et (2) les relations volcans de subduction/dynamisme explosif et volcans de rift ou de point chaud/ dynamisme effusif.

Simplifier est une nécessité quand on enseigne ou quand on fait de la vulgarisation-médiation. Encore faut-il adapter ces simplifications à leurs buts et à leurs publics, et surtout avoir conscience que ce qu'on énonce n'est qu'une simplification et non pas une vérité absolue.

La notion de volcans rouges ou gris est très utilisée, commode, mais elle est parfois (souvent) fausse. Le volcan d'Ambrym était gris il y a 2000 ans, il est rouge maintenant. Les exemples abondent. En leur temps, les volcans du Cantal et des Monts-Dore en Auvergne étaient rouges et gris, tout comme la célèbre province volcanique de la Chaîne des Puys (cf., par exemple, Les dépôts pyroclastiques du Puy Chopine visibles dans la carrière du Puy de Lemptégy). Les grands volcans des Canaries (cf. Le stratovolcan des Sept Cités (Sete Cidades, Açores) : anatomie et composition interne) et des Açores (cf. La caldeira de Faial (Açores) et les limites de la (trop) "populaire" notion de volcan rouge / volcan gris) sont parfois rouges, parfois gris. Le plus célèbre des volcans du monde, le Vésuve, alterne les éruptions explosives et effusives. Depuis 2000 ans, on a compté 11 éruptions explosives, 27 éruptions effusives, 25 éruptions mixtes, et 6 éruptions mal caractérisées (source Wikipédia). Le seul volcan dont parle la Bible (volcan qui n'est ni de subduction, ni de rift-dorsale, ni de point chaud, mais un volcan de zone de collision) montre aussi et des coulées fluides, et des dômes, manifestations de lave visqueuse (cf. Le plus méconnu des volcanismes, le volcanisme des zones de collision, et son volcan actif le plus emblématique : le Mont Ararat (Turquie orientale)). Plutôt que de parler de volcans rouges ou gris, on devrait parler d'éruptions rouges ou grises, et encore, une même éruption peut changer d'explosivité pendant son déroulement, comme la célèbre éruption de l'Eyjafjöll en 2010 (cf. Éruption de l'Eyjafjöll sous l'Eyjafjallajökull, Islande).

On associe trop souvent subduction/volcanisme explosif, et rift ou point chaud/volcanisme effusif. Il est vrai que la différenciation magmatique (qui produit des laves visqueuses et des éruptions explosives) est plus fréquente et abondante dans les volcans de subduction que dans ceux de rift ou de point chaud. Mais cette différenciation n'est pas “obligatoire” sous les arcs insulaires, comme le montre son absence aujourd'hui sous le volcan d'Ambrym. Cette différenciation peut exister dans le volcanisme de dorsale-rift et de point chaud, comme ce fut le cas par exemple en mars 1875 pour le volcan Askja en Islande (point chaud sous dorsale) qui a émis 2,5 km3 de pyroclastites et ponces rhyolitiques.

Comme on est le 1er avril, on peut raconter une histoire (qui hélas n'est pas un poisson mais est bien véridique) qui illustre de façon caricaturale ce qui peut se passer si on oublie qu'une simplification n'est qu'une simplification et non pas une vérité absolue. L'histoire se passe dans un collège de la région de Clermont-Ferrand il y a une trentaine d'années (il y a donc prescription). Un maitre auxiliaire (c'est comme ça qu'on appelait les enseignants vacataires à l'époque) préparait le CAPES interne. À Clermont-Ferrand, on ne peut pas ignorer la coexistence de volcans explosifs en dôme et de volcans avec lave fluide avec cône et coulée, puisqu'on les voit par la fenêtre du collège. Ayant en tête les relations subduction/explosif et rift/effusif, et devant faire rentrer la réalité dans ses simplifications qu'il pensait forcément toujours vraies, cet ex-futur professeur a ainsi expliqué la dualité des volcans de la Chaîne des Puys : la Chaîne des Puys correspond à un rift avorté (sans doute pensait-il à la Limagne) associé à une ancienne zone de subduction (la subduction hercynienne ?). On ne peut qu'espérer que ce jeune homme ait pu améliorer ses connaissances géologiques avec le temps.