Image de la semaine | 17/03/2014

La caldeira de Faial (Açores) et les limites de la (trop) "populaire" notion de volcan rouge / volcan gris

17/03/2014

Résumé

Morphologie volcanique et évolution locale du dynamisme éruptif : limites des classifications simplistes.

Figure 1. La caldeira de Faial (Açores) vue depuis son bord Sud-Ouest

Cette caldeira mesure environ 2 km de diamètre pour en moyenne 300 m de profondeur, avec des remparts souvent quasi-verticaux. Un petit cône strombolien, le Capelo (de 30 m de hauteur pour 150 m de diamètre) est sorti au fond de la caldeira.

Figure 2. La caldeira de Faial (Açores) vue depuis son bord Sud-Est

Cette caldeira mesure environ 2 km de diamètre pour en moyenne 300 m de profondeur, avec des remparts souvent quasi-verticaux. Un petit cône strombolien, le Capelo (de 30 m de hauteur pour 150 m de diamètre) est sorti au fond de la caldeira. Noter les hortensias bleu, très abondants et poussant naturellement aux Açores, comme les ronces en France métropolitaine.

Figure 3. La caldeira de Faial (Açores) vue depuis son bord Sud-Est

Sur cette photo, les conditions météorologiques sont plus représentatives du climat des Açores que pour les deux premières images.

Source - © 2005 pariat sur Panoramio

Figure 4. La caldeira de Faial (Açores) vue depuis son bord Sud-Est

Sur cette photo, les conditions météorologiques sont plus représentatives du climat des Açores que pour les deux premières images.

Nous avons vu la semaine dernière une caldeira typique, la caldeira du Cuicocha, et le mode de formation de telles structures : une caldeira est une dépression volcanique due à un effondrement, effondrement provoqué par la vidange rapide d'une chambre magmatique superficielle, vidange entrainant l'effondrement du toit de la chambre et la formation de cette dépression fermée à la verticale de l'ancienne chambre. La majorité des caldeiras, dont celle de Faial, est due à la vidange explosive d'un réservoir rempli de magma acide très riche en gaz. Le mot « caldeira » vient du portugais caldeirão qui vient lui même du latin caldaria qui signifie « chaudron ». Si c'est un mot portugais qui désigne ce type de structure volcanique, c'est que les Portugais, dès la découverte et la colonisation des Açores en 1427, ont été impressionnés par ces dépressions fermées très abondantes dans l'archipel des Açores. Les autres caldeiras des Açores ont des noms variés (Caldeira des Sept Cités sur l'île de Sao Miguel, caldeira de Santa Barbara sur l'île de Terceira...). Mais la dépression qui entaille le sommet de l'île de Faial s'appelle la Caldeira, tout simplement.

La caldeira de Faial mesure environ 2 km de diamètre pour une profondeur moyenne de 300 m. Elle entaille un strato-volcan majoritairement fait de couche de pyroclastites, dont la composition va des basaltes aux benmoréïtes, roche intermédiaire entre les trachyandésites et les trachytes. Ce volcan culmine à 1043 m et est posé, comme l'ensemble des îles de l'archipel des Açores, sur un plateau basaltique dont le toit est à 2000 m de profondeur : le volcan de Faial a donc une hauteur totale de l'ordre de 3000 m.

Depuis environ 15 000 ans, le volcan de Faial a connu 14 éruptions majeures avec un dynamisme plinien ou subplinien (cf. L'éruption du Lascar...). Les 12 premières de ces éruptions majeures ont certainement déjà participé à la fabrication de la caldeira. Ce sont les deux dernières qui lui ont donné son visage actuel : celles de l'an +340 à 350 et de +800 à 810. Cette dernière éruption a recouvert tout le Nord et l'Ouest de l'île d'ignimbrites acides (le mot ignimbrite est pris dans sons sens large, car elles ne sont pas totalement soudées) d'environ 60 000 000 m3, créant une couche épaisse de 20 m au maximum. Depuis l'an 800-810, la nature du magma et le dynamisme éruptif ont complètement changé. Il ne s'est produit que l'édification de quelques cônes stromboliens basaltiques sur les flancs du volcan, et un au fond de la caldeira, d'âge inconnu mais qui a vraisemblablement eu lieu entre l'an 800 et l'an 1427, puisqu'aucune chronique historique n'en parle. Ainsi est né le Capelo, joli petit cône de scories basaltique, de 30 m de haut pour 150 m de diamètre qui agrémente le fond de la caldeira. La dernière éruption intra-caldeira a eu lieu en 1958, et était purement phréatique. Cette éruption phréatique était contemporaine de l'éruption du Capelinhos (1958) (cf. La colonisation végétale des ruines d'un village enfoui sous les cendres projetées par le Capelinhos en 1957-1958...), distant de 9,5 km et lui était très probablement associée.

Figure 5. Détail sur le rempart interne Nord-Est de la caldeira de Faial (Açores) L'allure stratifiée de ce rempart indique que le gros de la masse du volcan est stratifié (d'où le nom de strato-volcan). Les ressauts topographiques sont dus soit à des coulées de lave, soit, plus probablement, à des pyroclastites bien soudées et plus résistantes à l'altération et à l'érosion. | Figure 6. Détail du rempart Sud-Ouest de la caldeira de Faial (Açores) Un chicot rocheux s'en détache, épargné par les effondrements et/ou l'érosion. Vu de loin, on devine une couche particulièrement dure (qui donne une falaise verticale) grossièrement débitée en prismes sommaires. La prismation existant dans les coulées de lave, les intrusions, mais aussi dans les nappes d'ignimbrites bien soudées, il n'est pas possible vu de loin de déterminer la nature de ce chicot. |

Figure 7. Vue sur le rempart Nord de la caldeira de Faial (Açores) Un arrachement récent laisse voir la disposition bien stratifiée des niveaux recoupés par le rempart de la caldeira : des pyroclastites bien stratifiées. | |

Nappe probablement mise en place lors de l'éruption de l'an +800 à 810. La stratification frustre de cette nappe indique que cette éruption de 800-810 a duré un certain temps, avec des phases plus explosives entrecoupées de phases un peu plus calmes. | |

Nappe probablement mise en place lors de l'éruption de l'an +800 à 810 La stratification frustre de cette nappe indique que cette éruption de 800-810 a duré un certain temps, avec des phases plus explosives entrecoupées de phases un peu plus calmes. De fins niveaux sombres sont interstratifiés dans cette nappe ignimbritique : très fins niveaux plus basiques, niveaux légèrement altérés... ? | Nappe probablement mise en place lors de l'éruption de l'an +800 à 810. La stratification frustre de cette nappe indique que cette éruption de 800-810 a duré un certain temps, avec des phases plus explosives entrecoupées de phases un peu plus calmes. De fins niveaux sombres sont interstratifiés dans cette nappe ignimbritique : très fins niveaux plus basiques, niveaux légèrement altérés... ? |

Figure 11. Le Capelo, petit cône de scories basaltiques intra- (et post-) caldeira de Faial (Açores) Le Capelo mesure 30 m de haut pour 150 m de diamètre. Son âge n'est pas connu, mais il s'est très vraisemblablement mis en place au Moyen-Âge, entre l'an 800-810 et l'an 1427. | Figure 12. Le Capelo, petit cône de scories basaltiques intra- (et post-) caldeira de Faial (Açores) Le Capelo mesure 30 m de haut pour 150 m de diamètre. Son âge n'est pas connu, mais il s'est très vraisemblablement mis en place au Moyen-Âge, entre l'an 800-810 et l'an 1427. |

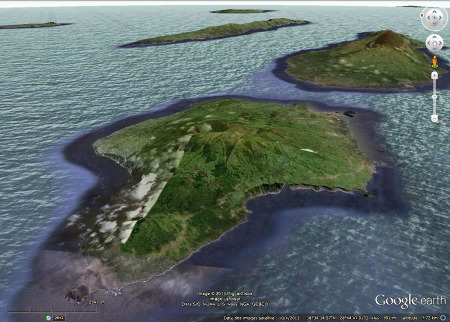

Figure 13. L'île de Faial, avec la Caldeira en son centre Au fond, d'autres îles des Açores, dont l'île de Pico, à droite, avec son volcan conique parfait (2351 m) qui n'a rien à envier au Fuji-Yama. | |

Manuels de collège, médias… usent et abusent souvent des notions très populaires de « volcans rouges » à opposer aux « volcans gris ». Les volcans rouges émettent laves basiques, très chaudes et peu visqueuses ; ils forment des coulées et des cônes souvent dits « stromboliens ». Les volcans gris sont beaucoup plus explosifs ; ils émettent des laves acides, moins chaudes et très visqueuses, soit de manière explosive (ils donnent alors des panaches pliniens, écoulements pyroclastiques, ignimbrites et autres nuées ardentes) soit non explosive (ils forment alors des dômes). Cette notion a été introduite en France par les époux Kraft, et, depuis, est entrée dans les mœurs. De plus, souvent, on associe les volcans gris au volcanisme lié à la subduction, et les volcans rouges aux volcanismes des dorsales, rifts et points chauds.

Tout cela est à prendre et à manipuler avec les plus extrêmes réserves.

Volcan gris versus volcan rouge.

Le volcan central de Faial montre qu'un même volcan peut alterner les éruptions grises (les grandes éruptions pliniennes jusqu'en l'an 800-810) et les éruptions rouges, dont celle qui a fait le Capelos au Moyen-Âge. Cet exemple est loin d'être exceptionnel. Le Vésuve, par exemple, était on ne peut plus gris en l'an 79 (l'éruption qui a détruit Pompéi) et tout à fait rouge en 1944, date de sa dernière éruption, avec l'émission d'une coulée basique de plus de 5 km de long. Le moins qu'on puisse faire, plutôt que de parler de volcans gris ou rouge, serait de parler d'éruptions grises ou rouges. Et même… Une éruption peut changer de nature au cours de son déroulement. C'est le cas de la célèbre éruption de l'Eyjafjöll en 2010 (cf. Éruption de l'Eyjafjöll sous l'Eyjafjallajökull, Islande). Cette éruption a commencé par une phase "rouge", "classique", avec fontaines de lave, coulées de basalte… puis est devenue grise, pour deux raisons. Tout d'abord, (1) le centre éruptif c'est déplacé vers un glacier et l'éruption a pris une tournure phréato-magmatique certaine. De plus, (2) la lave émise a changé de nature : basaltique au début, elle a été remplacée par une lave plus acide (trachyandésite), plus explosive par nature que le basalte. Changement de nature de la lave et intervention du phréato-magmatisme ont transformé une éruption "rouge" en éruption "grise".

"Gris = subduction" versus "rouge = dorsale, rift ou point chaud".

Là encore, cette affirmation, si elle est majoritairement vraie, est malgré tout assez souvent fausse. Le volcanisme des Açores est lié à un point chaud sous une dorsale. Il devrait être rouge selon la docte chère aux médias. Et on vient de voir qu'il était souvent gris. C'est également le cas au Cap Vert, en Islande…

C'est même le cas de notre chaîne des Puys, loin de toute zone de subduction, mais qui possèdent quelques « volcans gris » comme le Puy de Dôme, le Sarcoui…, le massif du Mont-Dore… Et, à l'inverse, il n'y a pas que des éruptions grises associées aux zones de subduction. Il suffit de se promener aux Antilles, dans les Andes… pour voir de très nombreuses coulées de basalte andésitique et d'andésite, émises par des « éruptions rouges ». En fait, l'immense majorité des magmas primaires d'origine mantellique, que ce soit en contexte de dorsale, rift, point chaud ou subduction, sont basiques, très fluides et très chauds. Ils donnent des « éruptions rouges ». Mais s'ils subissent une différenciation ou une contamination crustale, phénomènes fréquents en contexte de subduction, moins dans les autres contextes, ils deviennent acides, moins chauds et plus visqueux : ils donnent alors une éruption grise.

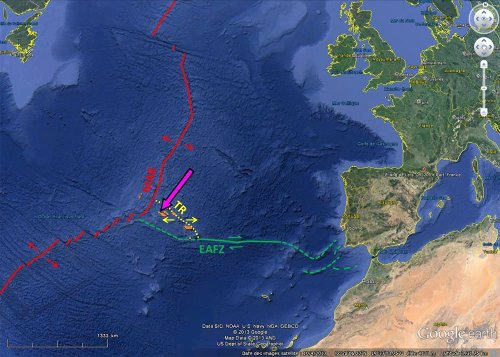

Figure 14. Contexte du volcanisme des Açores : un point chaud sous une dorsale

L'île de Faial (flèche violette) se trouve à une centaine de kilomètres de l'axe de la dorsale atlantique. Cette zone est en fait assez complexe puisqu'elle correspond à un point chaud arrivant sur une limite diffuse de plaque, avec une dorsale classique (MAR = Mid Atlantic Ridge, en rouge), une zone en extension (TR = Terceira Rift, en jaune) et une faille transformante "atypique et complexe" (EAFZ = East Azores Fracture Zone, en vert). Malgré sa situation associée à dorsale, rift et point chaud qui devrait n'engendrer que des « volcans rouges » selon les simplifications abusives courantes, le volcanisme de Faial et des Açores est très souvent « gris ». Il est même à l'origine du mot "caldeira", le plus souvent caractéristique des « volcans gris ». Un comble !