Image de la semaine | 03/01/2022

Se promener sur la Pointe du Grouin (Cancale, Ille et Vilaine) : granite schistosé, courants de marée…

03/01/2022

Résumé

Cisaillement, schistosité dans un granite et cisaillement relié aux orogenèses cadomienne (panafricaine) et varisque. Marées dans la Baie du Mont Saint-Michel.

Figure 1. L'extrémité de la Pointe du Grouin, Cancale, Ille et Vilaine

Vu de loin, le substratum de ce cap breton situé entre Saint-Malo et le Mont Saint-Michel, semble fait de granite se débitant en “dalles” verticales, de direction NNE-SSO. Se pose alors immédiatement la question suivante : ce débit est-il dû à un réseau de diaclases ou à de la schistosité ?

Localisation par fichier kmz de la Pointe du Grouin (Cancale, Ille et Vilaine).

Figure 2. À l'extrémité de la Pointe du Grouin, Cancale, Ille et Vilaine

Vu de loin, le substratum de ce cap breton situé entre Saint-Malo et le Mont Saint-Michel, semble fait de granite se débitant en “dalles” verticales, de direction NNE-SSO. Se pose alors immédiatement la question suivante : ce débit est-il dû à un réseau de diaclases ou à de la schistosité ?

C'est la troisième “image de la semaine” résultat de deux journées passées en Ille et Vilaine à l'occasion de la Fête de la Science d'octobre 2021, sous la houlette géologique de Pierre Jegouzo de la SGMB (Société Géologique et Minéralogique de Bretagne).

Un granite “intact”, qui n'aurait subi aucune contrainte (ni contrainte thermique pendant son refroidissement, ni contrainte tectonique postérieure, ni contrainte due à des phénomènes de surface…) serait homogène et isotrope sur de grands volumes (cf., par exemple, La desquamation "en grand" des granites). C'est dans de tels granites que des carriers peuvent extraire de gros blocs ou de grandes dalles à des fins architecturales, funéraires… (cf., par exemple, Quand les crapauds des granites égyptiens démontrent le mélange de magmas à Paris et à Lyon). Les granites peuvent être affectés de diaclases, parfois très rapprochées ce qui peut débiter le granite en “dalles” (cf., par exemple, Quand des réseaux de diaclases parallèles donnent une allure stratifiée à des granites). Ils peuvent aussi avoir subi une déformation ductile (à haute température et haute pression) et avoir acquis une schistosité. Cette schistosité peut être présente dans toute la masse de l'ancien massif granitique (devenu massif de gneiss) ou simplement présente le long d'accidents (failles ductiles) comme dans Mini-zones de cisaillement (shear zones) dans des granites et autres roches.

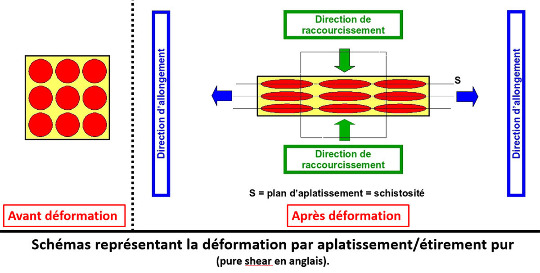

En théorie, une roche peut subir deux types extrêmes de déformation ductile :

- ce que les anglo-saxons appellent pure shear, qu'on traduit littéralement par « cisaillement pur » et qu'on pourrait appeler « aplatissement/étirement pur »;

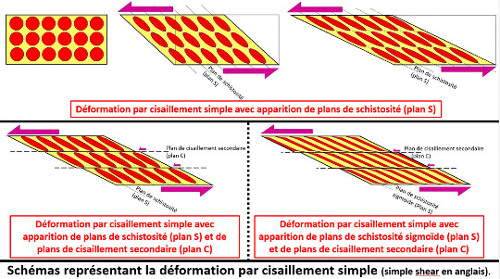

- ce que les anglo-saxons appellent simple shear et qu'on traduit par « cisaillement simple ».

Ces deux cas extrêmes sont schématisés aux figures 3 et 4. Dans la nature, Il existe bien sûr une addition-combinaison des deux types extrêmes, et c'est le cas le plus général. Des petites “manips” analogiques simples montent comment réaliser ces deux types de déformations devant des élèves (cf. Plan d'aplatissement, plans de schistosité (plans S) et plans de cisaillement (plans C), figures et films 11 à 18).

Source - © 2007 D'après Pierre Thomas La déformation est visualisée par le changement de forme de marqueurs circulaires rouges, qui pourraient être des sections de radiolaires ou d'oolites dans une roche sédimentaire (cf. Oolites déformées), ou des quartz « globuleux » dans un granite. Ce type de déformation génère des plans d'aplatissement, des plans de schistosité par définition (appelés plans S, S comme schistosité). |

Source - © 2007 D'après Pierre Thomas Les flèches violettes indiquent le sens du cisaillement. Ce cisaillement génère aussi un aplatissement : les marqueurs circulaires rouges deviennent des ellipses dont les grands axes, parallèles, déterminent la direction d'un plan S (S comme schistosité), ici vu en coupe. L'angle entre la direction de cisaillement et le plan de schistosité devient de plus en plus aigu avec l'intensité de la déformation. En haut, la déformation est homogène et continue. En bas, la déformation est discontinue avec développement de plans de cisaillement secondaires parallèles à la direction du cisaillement principal, les plans C (C comme cisaillement). Si la déformation est discontinue et hétérogène, les plans de schistosité peuvent devenir sigmoïdes, en particulier au voisinage des plans de cisaillement (en bas à droite). |

La pointe du Grouin (Cancale, Ille et Vilaine, au Nord-Ouest de la Baie du Mont Saint-Michel, à ne pas confondre avec la Pointe du Grouin du Sud) montre l'un de ces granites débité en “dalles”. Les affleurements permettent facilement de voir que ce débit en dalles est dû à de la schistosité, et ce au cours d'une simple promenade. Et on peut comprendre le contexte de la mise en place de ce granite simplement en regardant la carte géologique à 1/1 000 000. Ce granite permettrait certainement d'approfondir l'étude de sa déformation et du contexte de sa mise en place / déformation lors d'une excursion avec des élèves simplement en restant une ou deux heures sur le site.

Figure 5. Vue générale sur un affleurement de quelques mètres carrés sur le sentier de la Pointe du Grouin Le débit de la roche matérialise des plans pas très nets, presque verticaux, recoupant la surface horizontale de l'affleurement en formant des “lignes” orientées NNE-SSO. | |

Figure 6. Zoom sur l'affleurement précédent de la Pointe du Grouin On voit bien le débit (intersection entre la surface et des plans verticaux NNE-SSO), qui a une orientation gauche - droite sur la photo. Ce débit ne correspond pas à des cassures, des fentes ou des diaclases, plans discontinus fracturant la roche, mais à une disposition orientée des minéraux constitutifs de la roche. | Figure 7. Zoom sur la figure précédente, Pointe du Grouin On reconnait bien les minéraux d'un granite (quartz, feldspaths et micas) et leur orientation formant des plans, plans verticaux qu'on voit ici par la tranche sur cette surface horizontale. |

Figure 8. Gros plan sur un secteur de la figure précédente, Pointe du Grouin On reconnait bien un granite schistosé, qu'on pourrait aussi appeler méta-granite ou orthogneiss. Les feldspaths (blancs à rosés) sont un peu allongés de gauche à droite. Les micas noirs sont statistiquement orientés, également de gauche à droite. Les quartz (gris) comblant les interstices entre des minéraux orientés gauche-droite ont également cette même orientation. Un examen rapide ne permet pas de voir des indications évidentes de cisaillement. Suite à cet examen rapide, on pourrait dire que la déformation de cet affleurement a surtout été un étirement/aplatissement pur (voir fig. 3), sans composante cisaillante importante. Un examen attentif de certains feldspaths, notamment les plus gros, laisse voir une allure légèrement sigmoïde. Dans les cas où cette allure sigmoïde est visible, le haut de cristal de feldspath (dans l'orientation de la photo) semble avoir été étiré-allongé vers la gauche alors que le bas a été étiré-allongé vers la droite. Si on replace cette photo à l'échelle de l'affleurement de la fig. 5, il semble que la gauche de l'affleurement ait été déplacée horizontalement vers la gauche (vers le bas-gauche de la photo de la fig. 5) et que la droite de l'affleurement ait été déplacée horizontalement vers la droite (vers le haut-droit de la photo de la fig. 5.). Selon cette interprétation, cet affleurement, en plus d'un aplatissement/étirement pur, aurait subi un léger cisaillement senestre. | |

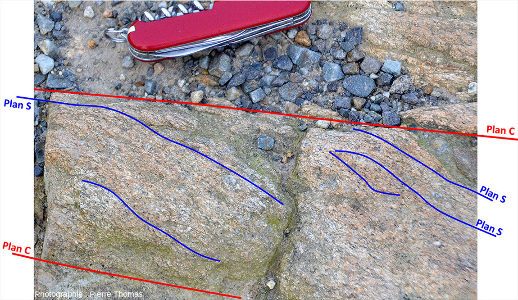

À quelques dizaines de mètres de là où ont été prises les photographies 5 à 8, sur le même sentier, un affleurement permet de prouver de manière plus explicite l'existence d'une composante cisaillante non négligeable, avec en particulier des plans S et des plans C bien visibles.

Figure 11. Détail brut de l'affleurement précédent, juste au-dessous du couteau L'allure parfois sigmoïde de la schistosité se voit parfois très bien, en particulier en bas et à droite du couteau suisse. Les relations géométriques entre les plans S et C, et le “sens” des sigmoïdes indiquent une composante décrochante senestre. | L'allure parfois sigmoïde de la schistosité se voit parfois très bien, en particulier en bas et à droite du couteau suisse. Les relations géométriques entre les plans S et C, et le “sens” des sigmoïdes indiquent une composante décrochante senestre. |

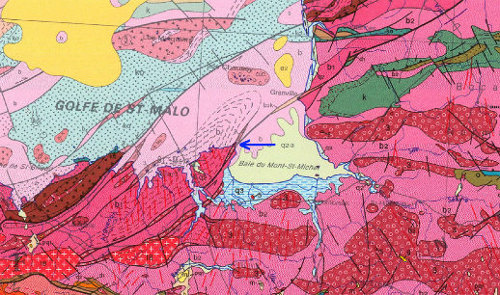

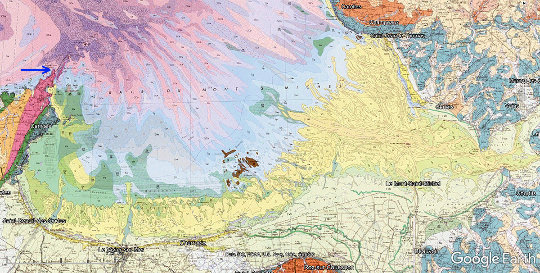

L'examen des cartes géologiques à 1/5 000 de la Baie du Mont Saint-Michel, de Saint-Malo, de leurs notices respectives (notice Mont Saint-Michel et notice Saint-Malo), et la carte géologique de France à 1/1 000 000 donnent un très grand nombre d'informations. En particulier, le jeu décrochant senestre est indiqué sur la carte de France à 1/1 000 000. Un élève pourrait voir ce jeu sur la carte et découvrir comment il a été mis en évidence sur le terrain.

Sur la carte de la Baie du Mont Saint-Michel, le granite schistosé de la pointe du Grouin est légendé LγC2AL et fait partie d'un granite appelé « leucogranite de Cancale ». Il est compris entre les migmatites de Saint-Malo (MS, à l'Ouest) et les micaschistes et paragneiss de Langrolay (b1, à l'Est), cf. Les migmatites et le métamorphisme panafricains (cadomiens) de la région de Saint-Malo (Ille et Vilaine). Le contact oriental de ce granite y est figuré comme une faille ; le contact Ouest est figuré comme étant de nature indéterminée. Ce granite est décrit de la manière suivante : « De part et d'autre de la pointe du Grouin, ce massif est composé de plusieurs lames granitiques intercalées dans les gneiss et les migmatites de la bordure orientale du dôme de Saint-Malo. Cette bordure orientale correspond à une importante zone de cisaillement où les formations plus ou moins dilacérées alternent de manière complexe. Les lames de granite présentent une fabrique plano-linéaire, associée à de nombreuses bandes sénestres de type C.S qui indiquent une mise en place synchrone de la déformation de l'encaissant. De bonnes observations sont possibles sur la plage de Port Briac, au Nord de Cancale, où une lame de granite intrusif développe un léger métamorphisme de contact synfolial dans les paragneiss encaissants. Les diverses lames de granites présentent des faciès semblables : ce sont des roches à gros grain, de teinte assez claire, à structure foliée à tendance rubanée ou œillée […]. La texture est généralement granoblastique. Elle devient blastomylonitique dans les bandes de cisaillement où les feldspaths ovoïdes et le quartz globuleux forment des clastes au sein d'une matrice entièrement recristallisée. [ …]. Le caractère alumineux de ces granites suggère qu'ils dérivent d'une source crustale, confirmée par la typologie des zircons. Une datation réalisée sur la lame granitique de Port-Briac a donné une mesure de bonne qualité à 555 ±16 Ma (Pb/Pb sur zircon), interprétée comme l'âge de mise en place (Égal et al., 1996) . »

Sur la notice de la carte de Saint-Malo, ce granite est appelé « granite syntectonique de Cancale ». Cette notice apporte des renseignements complémentaires par rapport à celle de la Baie du Mont Saint-Michel : « sur sa bordure Ouest, le granite de Cancale ne présente pas de passage progressif avec les diatexites mais présente un contact intrusif […]. Plus qu'un massif granitique à part entière, ce granite est formé de différentes lames granitiques d'échelle hectométrique à kilométrique s'injectant le long d'une importante zone de cisaillement, l'accident de Plouer-Cancale. La roche à gros grain et de couleur claire, présente une fabrique plano-linéaire d'autant plus marquée lorsque l'on s'approche de l'accident. De nombreuses bandes de cisaillement de type C.S indiquent que ce granite se met en place pendant la déformation, en contexte cisaillant senestre. »

On peut résumer ainsi ces extraits des notices des cartes géologiques à 1/50 000 de la région. Le granite de Cancale est un granite syntectonique cadomien (555 ± 16 Ma) mis en place au sein et pendant le fonctionnement d'un grand décrochement ductile senestre.

Une invitation à aller voir de près ces contacts Ouest et Est, respectivement à 2300 m et 2600 m au Sud-Sud-Ouest et au Sud de la Pointe du Grouin !

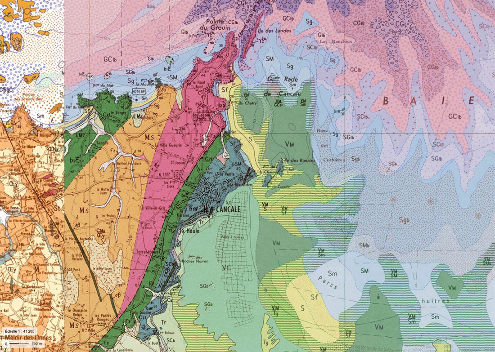

Figure 14. Extrait des cartes géologiques de la Baie du Mont Saint-Michel et de Saint-Malo La Pointe du Grouin est située en haut et au centre de cet extrait. Le granite schistosé de Cancale (LγC2AL) est figuré en rose, les migmatites de Saint-Malo (MS) en orange, les micaschistes et paragneiss de Langrolay (b1) en vert et gris-bleu. Des filons de dolérites varisques (dβ) sont indiqués en vert marron. |

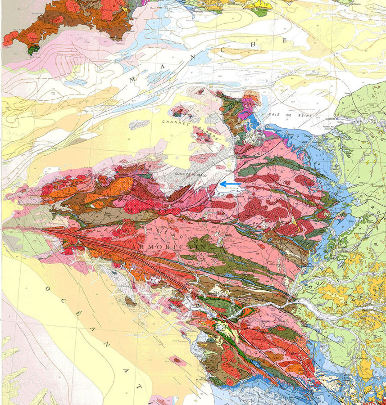

Les sédiments et méta-sédiments briovériens (Protérozoïque supérieur = Édiacarien + Cryogénien) sont figurés en rose (b1 et b2), avec le figuré “~” quand ils sont transformés en migmatites. Les terrains légendés “2” de couleur brun-rouge foncé tout à l'Ouest correspondent à des méta-diorites cadomiennes. Les granites cadomiens sont figurés en rouge foncé avec des petits cercles blancs et légendés “3” (540 à 580 Ma). Les terrains légendés k, o, d (verdâtres, bruns…) correspondent à des terrains sédimentaires paléozoïques (cf. La discordance cadomienne plissée (Ordovicien/Briovérien) de la région de Rennes (Ille et Vilaine)). Les granites rouges avec croix blanches et légendés “18” correspondent à des granites varisques (335 à 295 Ma). La Pointe du Grouin est constituée d'une lanière de granite cadomien (le granite de Cancale), mais les cercles blancs sont transformés en ellipses, ce qui indique la déformation de ce granite. Cette lanière de granite déformé est juste à l'Ouest d'une grande faille, l'accident de Plouer-Cancale, également nommé accident de Granville-Drome (cf. notice de Baie du Mont Saint-Michel, fig. 1, p. 14). Le contact Ouest de ce granite de Cancale (contact avec les migmatites de Saint-Malo) est figuré comme étant aussi une faille (différence avec la notice de Saint-Malo). L'accident de Plouer-Cancal / Granville-Drome traverse toute la carte du Sud-Ouest au Nord-Est. Elle est légendée comme un décrochement senestre. Au Sud-Ouest, cet accident de Plouer-Cancale / Granville-Drome ainsi que des failles parallèles sont recoupés par des granites numérotés “18” (granite varisque). Par contre, au Nord-Est de son trajet, ce grand accident affecte des terrains paléozoïques (k, d…). Cet accident a donc eu un jeu anté-varisque (le jeu principal) mais a rejoué après (ou pendant) le Dévonien (rejeu varisque). Les parts relatives des déformations cadomiennes et varisques dans la déformation du granite de Cancale au niveau de la Pointe du Grouin mériteraient d'être étudiées de manière approfondie. |

L'étude de la carte de France à 1/1 000 000, des cartes à 1/50 000 et de leurs notices, associée à une sortie sur le terrain serait donc un très bel exercice d'apprentissage de la géologie, avec le va-et-vient entre les observations de terrain et les documents de synthèse (les cartes géologiques).

D'autres observations de terrains vite faites depuis le sentier touristique permettent même de préciser-confirmer ce que disent les cartes géologiques. Une vérification (qui n'a pas pu être faite ce 7 octobre 2021 faute de temps et à cause d'une marée trop haute) permettrait de confirmer (ou infirmer) les conclusions provisoires tirées à distance.

Le filon, au moins sa partie Ouest (droite) ne semble pas être schistosé. Il est associé à (et semble recouper) une roche très sombre qui est probablement un filon de dolérite varisque. Si cette interprétation faite de loin s'avère exacte après un examen sur place, on aurait là un bel exercice de chronologie relative, avec mise en évidence des effets des deux orogenèses régionales, cadomienne et varisque. | Le filon, au moins sa partie Ouest (droite) ne semble pas être schistosé. Il est associé à (et semble recouper) une roche très sombre qui est probablement un filon de dolérite varisque. Si cette interprétation faite de loin s'avère exacte après un examen sur place, on aurait là un bel exercice de chronologie relative, avec mise en évidence des effets des deux orogenèses régionales, cadomienne et varisque. |

Une visite à la Pointe du Grouin pour y étudier la schistosité d'un granite ne doit pas faire oublier qu'on est en bordure de la Baie du Mont Saint-Michel, site mondialement connu pour son mont, certes, mais aussi pour ses marées exceptionnelles (14 m au maximum, les troisièmes du monde en amplitude, après les 17 m maximum des baies de Fundy et d'Ungava, toutes deux au Canada).

De très forts courants de marée s'y voient pendant les marées descendantes comme cette matinée du 7 octobre 2021. | |

Source - © - Michel Villeneuve sur panoramio |

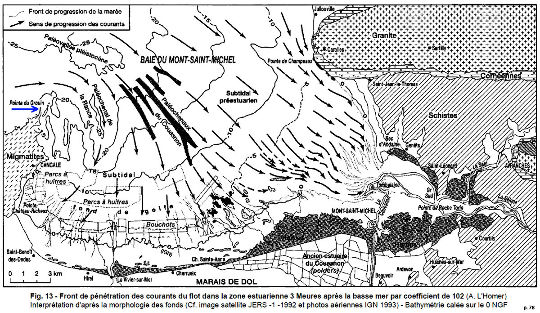

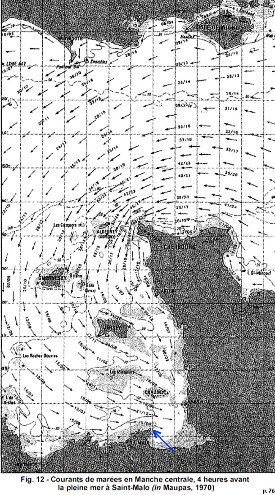

La notice de la carte géologique à 1/50 000 de la Baie du Mont Saint-Michel fourni plusieurs cartes montrant ces courants de marée. Les figures 22 et 23 montrent deux de ces cartes, carte détaillée et carte plus globale.

Source - © 1999 Notice Baie du Mont Saint-Michel Figure 22. Carte des courants de marée (marée montante) dans la Baie du Mont Saint-Michel La Pointe du Grouin est localisée par la flèche bleue. | Source - © 1999 Notice Baie du Mont Saint-Michel La Pointe du Grouin est localisée par la flèche bleue. |

La Pointe du Grouin est localisée par la flèche bleue. | |

La Baie du Mont Saint-Michel a déjà fait l'objet d'articles sur Planet-Terre à propos :

- du contexte géologique, Le Mont-Saint-Michel et sa baie, une longue histoire géologique ;

- de la sédimentation, Le Mont-Saint-Michel et sa baie, une histoire sédimentaire entre terre et mer ;

- des marées, Le Mont Saint-Michel et sa baie, au rythme des marées ;

- de ses récifs à hermelles, Les récifs à hermelles de la baie du Mont-Saint-Michel et de l'ile de Ré, exemples de récifs non-coralliens visibles en France métropolitaine.