Image de la semaine | 16/10/2023

Les sources chaudes et travertins des Bagni San Filippo, Castiglione d'Orcia, Province de Sienne, Toscane, Italie

16/10/2023

Résumé

Une Baleine blanche en “tuf calcaire” dans une région à forte activité hydrothermale… et à piscines naturelles chaudes.

L'affleurement, qui correspond à une cascade sortant de la colline, montre un ensemble de concrétions carbonatées, présentant des couleurs allant du vert au blanc en passant par le jaune clair. Ces couleurs témoignent de la présence de micro-organismes différents (cyanobactéries, diatomées…) ainsi qu'éventuellement de la composition des minéraux formés. Parmi les morphologies visibles, des petits bassins, les gours, peuvent être plus ou moins grands et former les fameuses piscines naturelles (visibles en bas et à gauche de la photo). Sont aussi visibles des colonnes ayant un aspect drapé (en haut de l'affleurement). De l'eau chaude s'écoule en permanence sur la partie jaune. La partie blanche semble “inactive” (du moins en ce mois d'avril 2023), sans écoulement d'eau. La rivière en bas présente une couleur blanc laiteux témoignant de sa forte minéralisation.

Localisation par fichier kmz de la Baleine blanche (Balena bianca), formation de travertins des Bagni San Filippo (Toscane, Italie).

Dans le Val d'Orcia, en Toscane, les Bagni San Filippo sont réputés pour leurs piscines naturelles d'eaux chaudes dans lesquelles il est possible de se baigner. D'un point de vue géologique, ils sont constitués par des travertins formés par la précipitation de minéraux à la sortie en surface d'eaux chaudes chargées en CO2 appartenant à la province volcanique et hydrothermale de l'Amiata, qui appartient elle-même à la province magmatique de Toscane.

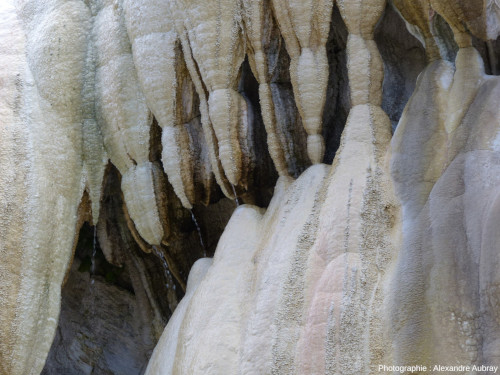

L'affleurement, qui correspond à une cascade sortant de la colline, montre un ensemble de concrétions carbonatées, présentant des couleurs allant du vert au blanc en passant par le jaune clair. Ces couleurs témoignent de la présence de micro-organismes différents (cyanobactéries, diatomées…) ainsi qu'éventuellement de la composition des minéraux formés. Parmi les morphologies visibles, des petits bassins, les gours, peuvent être plus ou moins grands et former les fameuses piscines naturelles (visibles en bas et à gauche de la photo). Sont aussi visibles des colonnes ayant un aspect drapé (en haut de l'affleurement). De l'eau chaude s'écoule en permanence sur la partie jaune. La partie blanche semble “inactive” (du moins en ce mois d'avril 2023), sans écoulement d'eau. La rivière en bas présente une couleur blanc laiteux témoignant de sa forte minéralisation. | Figure 3. La Baleine blanche, Balena bianca, structure en travertins des Bagni San Filippo, Toscane (Italie) L'affleurement, qui correspond à une cascade sortant de la colline, montre un ensemble de concrétions carbonatées, présentant des couleurs allant du vert au blanc en passant par le jaune clair. Ces couleurs témoignent de la présence de micro-organismes différents (cyanobactéries, diatomées…) ainsi qu'éventuellement de la composition des minéraux formés. Parmi les morphologies visibles, des petits bassins, les gours, peuvent être plus ou moins grands et former les fameuses piscines naturelles (visibles en bas et à gauche de la photo). Sont aussi visibles des colonnes ayant un aspect drapé (en haut de l'affleurement). De l'eau chaude s'écoule en permanence sur la partie jaune. La partie blanche semble “inactive” (du moins en ce mois d'avril 2023), sans écoulement d'eau. La rivière en bas présente une couleur blanc laiteux témoignant de sa forte minéralisation. |

Figure 4. Détail du sommet de la Baleine blanche, Bagni San Filippo, Toscane (Italie) Le sommet de la cascade présente une morphologie drapée sur laquelle de l'eau s'écoule. | Figure 5. Détail de la morphologie drapée du sommet de la Baleine blanche, Bagni San Filippo, Toscane (Italie) Le sommet de la cascade présente une morphologie drapée sur laquelle de l'eau s'écoule. |

Figure 6. Détail des petits gours au pied de la cascade de travertins, Bagni San Filippo, Toscane (Italie) Les petits bassins (ici centimétriques mais métriques dans le cours d'eau où ils constituent les piscines naturelles profondes de quelques dizaines de centimètres) sont appelés gours. | Figure 7. Détail de la base de la cascade de travertins, Bagni San Filippo, Toscane (Italie) Le bloc détaché montre l'intérieur du travertin et permet de mettre en évidence qu'elle est formée par des couches successives. Ce bloc montre que le travertin est soumis à de la fragmentation sous l'effet des processus gravitaires ou des évènements de fortes précipitations. |

Figure 8. Détail de la partie inactive des travertins, Bagni San Filippo, Toscane (Italie) La couleur blanche peut indiquer l'absence ou la moindre abondance de micro-organismes sur le travertin. Est-ce un assèchement saisonnier ou permanent (la photo a été prise fin avril) ? | Figure 9. Relation entre les travertins et la végétation, Bagni San Filippo, Toscane (Italie) Cette photo montre que la précipitation des travertins se fait autour des troncs des arbres ce qui montre la vitesse de croissance du travertin qui se met en place autour de l'arbre. |

Figure 10. Travertins en amont de la Baleine blanche, Bagni San Filippo, Toscane (Italie) La couleur verte peut correspondre à des micro-organismes de type cyanobactéries. | Figure 11. Détail de travertins récents en coupe, Bagni San Filippo, Toscane (Italie) Ces travertins présentent une morphologie en lamines compactes, avec des lamines claires centimétriques et des lamines plus sombres inframillimétriques. Ils présentent aussi une structure en petits dômes. Les deux parties ne présentent pas de différences de structure cristalline des minéraux (voir analyses au MEB dans la suite). Dans les travertins fossiles, la différence de couleur n'est plus visible. |

La formation des travertins peut être expliquée de la façon suivante. Lorsque les eaux chaudes et très minéralisées sortent de la roche ou de fractures, il se produit un déséquilibre avec l'atmosphère moins riche en CO2. Ainsi, il y a exsolution (dégazage) du CO2 ce qui entraine la formation de carbonate de calcium selon la réaction suivante :

Ca2+ + 2 HCO3− → CaCO3 + H2O + CO2 (1).

À cela peut s'ajouter la rôle des métabolismes des micro-organismes, comme la photosynthèse qui déplace aussi la réaction vers la formation de calcaire en consommant du CO2 par la réaction :

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2 (2).

La précipitation successive des carbonates est responsable des différentes couches de travertins.

La température influence aussi la précipitation des travertins, expliquant la localisation de la Baleine blanche au niveau de la sortie d'une source chaude. À une température donnée, la vitesse de précipitation des carbonates est proportionnel à la différence de concentration entre la concentration en Ca2+ des eaux et celle correspondant à l'équilibre formation/dissolution des carbonates. Une augmentation de 10 à 20°C peut doubler ce facteur de proportionnalité.

Rappelons que les travertins ne sont pas spécifiques des eaux chaudes, on en trouve aussi beaucoup à des températures “normales” (cf. Les barrages de travertin, les gours (lacs) en escaliers et les coulées (escaliers) de "tuf" des ruisseaux du Jura).

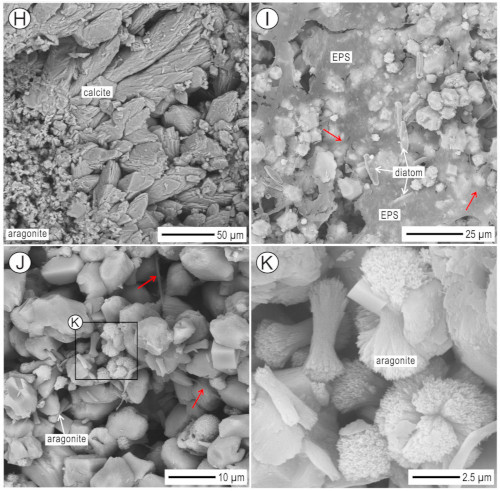

Ces travertins toscans sont composés majoritairement de calcite, d'un peu d'aragonite et rarement de gypse. Les analyses microscopiques (au microscope électronique à balayage, MEB) montrent aussi la présence de tests siliceux de diatomées, les frustules, ainsi que de substances extracellulaires polymérisées (EPS). Le taux de croissance au niveau du travertin de la Baleine blanche a été estimé à environ 6,4 cm/a.

Source - © 2021 D'après Luo et al. [2]

Figure 12. Observations des travertins des Bagni San Filippo au MEB

H : Calcite dendritique en croissance sur des agrégats d'aiguilles d'aragonite. I : Microcristaux de calcite (flèches rouges) emballés dans les substances extracellulaires polymérisées (EPS) avec des frustules de diatomées (“diatom”).

J : Aragonite et micro-organismes filamenteux dispersés parmi des microcristaux de calcite. K : Détail de la vue J avec aragonite sphérulitique et en forme d'haltère.

Au niveau du travertin, les eaux ressortent à des températures comprises entre 35 et 50°C. Les analyses chimiques de ces eaux (analyses au niveau de la Baleine blanche) montrent qu'elles sont riches en Ca2+ (549 mg/L), Mg2+ (201 mg/L), HCO3− (875 mg/L) et SO42− (1 265 mg/L). Cette richesse peut s'expliquer par l'interaction des eaux sortant de la source avec des lithologies carbonatées (calcaires composés de calcite de formule CaCO3, dolomies composées de dolomite de formule CaMg(CO3)2, marnes : mélange de calcaire et d'argile) et des évaporites (gypse de formule CaSO4,2 H2O) rencontrées dans la zone.

L'analyse chimique et isotopique de l'eau montre qu'elle est constituée par un mélange d'eau d'origine hydrothermale, de vapeurs hydrothermales condensées et d'eaux de pluies infiltrées.

Figure 13. Gours formés par les travertins, Bagni San Filippo, Toscane (Italie) Au niveau de la rivière, les gours sont des bassins naturels dans lesquels s'écoule l'eau. Les successions de gours se mettent en place au niveau des pentes. La couleur laiteuse de l'eau montre sa forte minéralisation (suspension colloïdale de CaCO3). Les gours les plus grands peuvent servir de piscine naturelle. | Au niveau de la rivière, les gours sont des bassins naturels dans lesquels s'écoule l'eau. Les successions de gours se mettent en place au niveau des pentes. La couleur laiteuse de l'eau montre sa forte minéralisation (suspension colloïdale de CaCO3). Les gours les plus grands peuvent servir de piscine naturelle. |

Figure 15. Micro-gours sur un des anciens travertins, Bagni San Filippo, Toscane (Italie) Dans certaines zones en pente des structures ressemblant à des gours existent à l'échelle millimétrique. | |

La formation des gours et surtout la régularité peut s'expliquer comme suit. Lors de l'écoulement de l'eau sur le terrain, la pente n'étant pas parfaitement plane, il existe des zones formant des monticules ou des bombements sur la pente. Au vu de la régularité, il est probable que des phénomènes ondulatoires expliquent la mise de zones de précipitation préférentielle (qui seraient ensuite “exacerbées” par la précipitation de calcite) : voir la figure 16 de La fontaine pétrifiante de Réotier, Hautes-Alpes. En s'écoulant sur ces zones, la tranche d'eau s'amincit, ce qui augmente la vitesse d'écoulement et favorise le dégazage de CO2 à l'origine de la formation de calcite (par la réaction (1) présentée plus haut), le bombement se recouvre de calcite et devient plus haut et plus large. Ce processus se répète jusqu'à isoler des petits bassins : les gours. À cela peut s'ajouter l'activité biologique qui se développerait sur les bordures des gours (couplage de la réaction (1) avec la réaction (2)).

Figure 16. Écoulement de l'eau dans la rivière au pied du travertin, Bagni San Filippo, Toscane (Italie) La couleur de l'eau, très laiteuse, montre la richesse en minéraux de l'eau (ici de la calcite en suspension colloïdale ). | Figure 17. Débris végétaux en voie de calcification dans la rivière, Bagni San Filippo, Toscane (Italie) Les débris végétaux (feuilles, chatons, brindilles…) qui tombent dans la rivière sont recouverts d'un voile de calcite. La couleur verte visible ici pourrait être un voile microbien. Ces voiles microbiens sont abondants dans les piscines naturelles, environnements de moindre énergie. |

Dans certaines parties du cours d'eau fortement minéralisées, les débris végétaux sont recouverts d'un voile de carbonates qui peut permettre de préserver leur structure (voir par exemple cet échantillon Travertin (Tuf calcaire) de la lithothèque de l'ENS de Lyon). La présence de ces voiles de micro-organismes photosynthétiques peut contribuer à la formation de calcite par couplage avec la photosynthèse comme expliqué précédemment.

Figure 18. Zone érodée dans les travertins plus anciens, Bagni San Filippo, Toscane (Italie) La présence de cavités dans les anciens travertins témoigne de l'érosion se produisant par abrasion dans le lit de la rivière lors d'épisodes de précipitations importantes. | Le substratum des travertins est constitués par des unités méso-cénozoïques des Apennins avec notamment des calcschistes, des carbonates, des argilites et des unités ophiolitiques. Ce substratum se retrouve dans les sédiments de la rivière. |

Dans les cours d'eau, la présence de nombreux graviers de substratum ainsi que de blocs de travertins témoigne de l'érosion de ces lithologies lors d'épisodes de pluies importantes. Les graviers et blocs sont souvent recouverts d'un voile de calcaire. | |

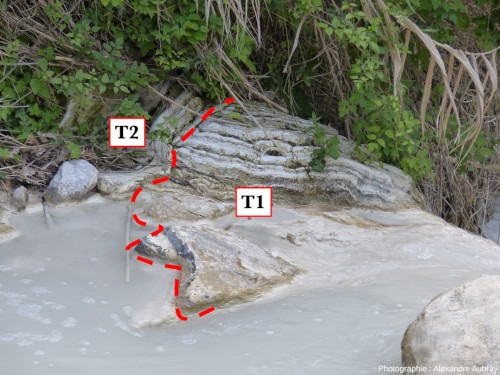

Sur cette photo, deux ensembles de travertins discordants sont visibles. Le travertin du bas est trop épais pour avoir été déposé en 1 an, ce qui montre que les variations dans la géométrie des dépôts ne sont pas saisonnières mais sont plutôt liées à des épisodes de fortes précipitations qui peuvent mobiliser des blocs. | Sur cette photo interprétée, deux ensembles de travertins discordants sont visibles. Le travertin du bas (T1) est trop épais pour avoir été déposé en 1 an, ce qui montre que les variations dans la géométrie des dépôts ne sont pas saisonnières mais sont plutôt liées à des épisodes de fortes précipitations qui peuvent mobiliser des blocs. |

Figure 23. Détail du cours d'eau montrant la sédimentation, Bagni San Filippo, Toscane (Italie) Dans les cours d'eau, la présence de nombreux blocs et graviers de substratum ainsi que de blocs de travertins témoigne de l'érosion de ces lithologies lors d'épisode de pluies importantes. Des fragments végétaux (branches, troncs) sont présents dans le cours d'eau. Les galets de la rivière sont constitués de substratum et de travertins (avec probablement des galets de substratum recouverts d'un voile calcaire). | |

Les travertins et le substratum sont soumis à des phénomènes d'érosion qui donnent des morphologies et dépôts variés : érosion de blocs repris dans la sédimentation et dans les zones de précipitations, brèches de travertins, cavités creusées dans les travertins… L'étude sédimentologique menée par Luo et al. en 2021 [2] a permis de proposer que ces phénomènes d'érosion se produisent principalement lors d'épisodes de pluies importantes capables de mobiliser en amont ces particules appartenant au substratum ou aux travertins (cascades, bordures des gours).

Figure 24. Anciens travertins sur le bord de la route menant aux Bagni San Filippo, Toscane (Italie) La coupe montre que les travertins fossiles sont des roches vacuolaires composées de couches successives avec des morphologies en dôme. Cette morphologie est à comparer à celle des travertins actuels précédemment vus. Les travertins sont aussi, ici, utilisés comme matériau de construction. | La coupe montre que les travertins fossiles sont des roches vacuolaires composées de couches successives avec des morphologies en dôme. Cette morphologie est à comparer à celle des travertins actuels précédemment vus. |

Les anciens travertins et leur structure sont bien visibles dans les murs. Cette structure montre la porosité de la roche et les différentes laminations ainsi que la forme en dôme.

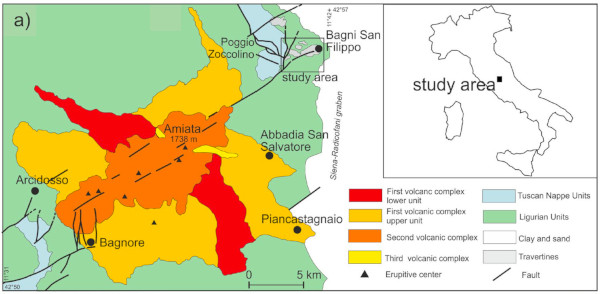

Figure 26. Vue aérienne de la zone des Bagni San Filippo, Toscane (Italie) La rivière (visible par la ligne de points bas à l'Est du village), constituée par les eaux des sources chaudes et par les eaux issues des apports par les précipitations, s'écoule vers le Nord et rejoint la rivière Orcia. La flèche jaune indique la position de la Baleine blanche. Le Nord est vers le coin bas droit la vue. | Figure 27. Carte géologique simplifiée de la zone du Monte Amiata, Toscane (Italie) Les Bagni San Filippo appartiennent à la province volcanique et géothermale du Mont Amiata. Ce dernier est un volcan quaternaire mis en place dans une zone de failles, failles dont la présence explique la sortie des sources chaudes et le dégazage de CO2. Les Bagni San Filippo sont localisés dans la zone de terminaison NE d'une faille senestre ainsi qu'au niveau de la faille bordière du graben de Sienne-Radicofani, non représentée mais approximativement localisée entre les unités vertes (unités ligures) et blanches (argiles et sables). |

Source - © 2023 D'après Volcanoes of the World (kml) / Google Earth, modifié

Les sources des Bagni San Filippo (punaise jaune) appartiennent à la province toscane. Sur cette carte, les volcans actifs à l'Holocène (plus jeunes que 12 000 ans) sont représentés par des triangles rouges. Les volcans actif au Pléistocène (entre 2 500 000 et 12 000 ans) sont représentés par des triangles bleus. On peut noter que sur les cinq “provinces magmatiques” italiennes, une seule, la province éolienne, est “expliquée” par le “programme”, à savoir une subduction “classique”. Les quatre autres provinces (toscane, romaine et napolitaine, tyrrhénienne, sicilienne) n'appartiennent pas à la “sainte trinité” du volcanisme selon les “programmes officiels” puisque leur volcanisme n'est pas dû (1) à une dorsale ou à un rifting, (2) à une subduction classique, (3) à un point chaud. Pour connaitre ce qu'on propose quant à l'origine du volcanisme toscan, voir les figures 16, 17 et 18 de Les sphérolites de wollastonite de l'ile d'Elbe (Italie), témoins métamorphiques de la mise en place d'un granitoïde pendant une extension lithosphérique.

Les Bagni San Filippo sont localisés au niveau de la terminaison Est-Ouest d'une faille transtensive (= décrochante + extensive) senestre d'orientation Nord-Est / Sud-Ouest. Ils appartiennent à la zone volcanique et géothermale du Mont Amiata, zone volcanique qui appartient à la province magmatique toscane. Leur localisation correspond aussi à la position d'une faille normale Nord-Sud constituant la bordure Ouest du graben de Sienne-Radicofani (mis en place depuis le Miocène).

Dans cette région, les fluides chauds de l'aquifère profond du Sud-Ouest du Mont Amiata sont exploités dans des centrales géothermiques (pour une puissance totale de 120 MW). Cet aquifère est profond (2400 à 4500 m) et est compris dans les roches métamorphiques. Il atteint des températures comprises entre 300 et 350°C. Le gradient géothermique de la zone est plus élevé que le gradient géothermique moyen des continents (30°C/km) avec des valeurs comprises entre 80 et 150°C/km et un pic à 300°C/km. À 70 km au Nord-Ouest, se situe d'ailleurs la centrale géothermique de Larderello, la plus puissante d'Italie (810 MW).

Les eaux des Bagni San Filippo correspondent à un aquifère moins profond qui n'est pas exploité pour la géothermie. Cet aquifère est compris dans les carbonates et évaporites de la région, comme le montre la chimie des eaux géothermales, à une profondeur comprise entre 500 et 1000 m, avec des températures de l'ordre de 200 à 240°C. L'origine de l'eau est un mélange entre des eaux issues de la condensation des vapeurs hydrothermales, des fluides hydrothermaux et des eaux de pluie infiltrées dans l'aquifère.

Les gaz émis au niveau des Bagni San Filippo sont majoritairement du CO2 (plus de 90 %), puis CH4 et H2S. Dans cette zone, les estimations d'émission de CO2 sont de l'ordre 108 t/j/km2 (plus haut flux de la zone volcanique et géothermale du Mont Amiata). La province volcanique et géothermale de l'Amiata (comprise sur une superficie de 225 km2) produit, elle, environ 13 350 t/j de CO2 (4 746 t par activité biologique et 8 529 t par les sources géothermales). Cela en fait l'une des zones géothermales les plus productrices de CO2 au monde.

L'origine de ce CO2 pourrait théoriquement être l'hydrolyse de carbonates, l'oxydation du graphite des roches métamorphiques, le produit de réactions silicates – carbonates, ou le manteau. Les rapports isotopiques du CO2 “local” semblent proposer une origine crustale à ce carbone.

Le fort gradient géothermique de la zone peut s'expliquer par la présence du Mont Amiata, un volcan, et par son réservoir en profondeur. Le Mont Amiata est un volcan quaternaire d'environ 10 km de diamètre (légèrement allongé en direction NE-SW) de 1 738 m de hauteur, formé entre 305 000 et 231 000 ans, et composé de coulées et dômes de laves acides. Ce volcan est un cas atypique de volcanisme de type effusif car il est composé de roches acides (majoritairement des trachydacites, roches composées de feldspaths potassiques, de plagioclases, de biotites et ou pyroxènes) présentant généralement des éruptions explosives. Les études géophysiques montrent la présence d'un réservoir magmatique à 4 km de profondeur présentant des roches encore chaudes ou partiellement fondues. Historiquement, ce volcan est le premier ou l'un des premiers ayant été reconnu comme un volcan éteint en 1733.

L'allongement de ce volcan dans une direction Nord-Est / Sud-Ouest, son âge et l'alignement des zones d'émission des laves sur cette même direction plaide pour une mise en place guidée par la présence des failles décrochantes et extensive ayant aussi cette orientation. Ce faisceau de failles aurait aussi un rôle dans l'évacuation des gaz volcaniques de la profondeur vers la surface expliquant que la lave ne se soit pas fragmentée sous l'effet des gaz et ait causé des éruptions effusives de lave dégazée.

La nature des roches (principalement acides mais avec des éruptions tardives basiques) est expliquée par une zone d'extension entrainant la fusion partielle du manteau et la production de magmas basiques. Ces magmas basiques en remontant dans la croute causeraient la fusion partielle de cette dernière et la production de magma acides (premiers épisodes éruptifs, majorité des laves). Les dernières éruptions représenteraient les magmas d'origine mantellique.

Associés à ce magmatisme et à l'hydrothermalisme, cette zone est aussi connue pour ses nombreuses minéralisations en mercure (et antimoine).

Différents travertins associés ou non à des sources chaudes ont déjà été abordés sur Planet-Terre. On retrouvera la fontaine de Réotier et les sources de Plan de Phazy dans les Alpes associé au faisceau de faille de la Durance (cf. La fontaine pétrifiante de Réotier, Hautes-Alpes), les sources de la Tête de Lion en Auvergne (cf. Les sources thermominérales d'Auvergne : aspects géologiques et Les sources thermominérales d'Auvergne : chimiolithotrophie et photosynthèse), les travertins de la Sainte Baume (cf. Les sources pétrifiantes de l'Huveaune (Nans-les-Pins et Plan d'Aups - Sainte Baume, Var), des exemples de gours et travertins dans le massif de la Sainte Baume), ainsi que des travertins du Jura (cf. Cascades de tuf (travertin) dans le massif du Jura) ou de Turquie (cf. Pétrifications de Pamukkale (Turquie)).

Les travertins, roches poreuses souvent légères, ayant de bonnes propriétés de résistance et d'isolation thermique, ont fréquemment été utilisés dans les constructions (patrimoniales) ou pour certains objets comme cela a été abordé dans Sculptures et décors en travertin, et gisements d'Oman et d'Italie.

Pour en remontrer un exemple nous terminerons par le socle de la statue d'un des lions des Médicis de la Loggia dei Lanzi à Florence.

Figure 29. Un des deux lions des Médicis, celui sculpté à la fin du XVIe siècle,Florence (Italie)

Le socle de la statue est constitué de travertin.

Bibliographie

G. Chioini, C. Cardellini, S. Caliro, R. Avino, M. Donnini, D. Granieri, N. Morgantini, D. Sorrenti, F. Frondini, 2020. The hydrothermal system of Bagni San Filippo (Italy): fluids circulation and CO2 degassing, Italian Journal of Geosciences, 129, 3, 383-397 (Open Access)

L. Luo, E. Capezzuoli, O. Vaselli, H. Wen, M. Lazzaroni, Z. Lu, F. Meloni, Sándor Kele, 2021. Factors governing travertine deposition in fluvial systems: The Bagni San Filippo (Central Italy) case study, Sedimentary Geology, 426, 106023

A. Sbrana, P. Marianelli, M. Belgiorno, M. Sbrana, V. Ciani, 2020. Natural CO2 degassing in the Mount Amiata volcanic geothermal area, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 397, 106852

L.Vezzoli, C. Principe, 2023. Building a silicic effusive volcano: Geology, structure, and tectonics of Monte Amiata (Middle Pleistocene, Italy), Journal of Volcanology and Geothermal Research, 434, 107743