Image de la semaine | 04/05/2020

Les fossiles marins du Jurassique moyen de Sainte-Honorine-des-Pertes, Calvados

04/05/2020

Résumé

Passage en revue de quelques grands groupes fossiles des falaises normandes : ammonites, bélemnites, gastéropodes, bivalves, crinoïdes, éponges, oncolithes et ichnofossiles.

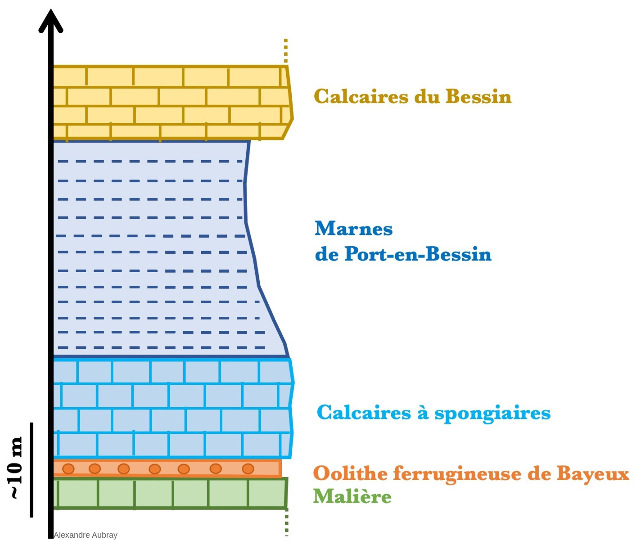

Figure 1. L'aiguille des Hachettes sur laquelle le stratotype du Bajocien a été défini

Cette aiguille montre la succession de trois formations très fossilifères, de la base vers le sommet : la Malière, l'Oolithe ferrugineuse de Bayeux, le Calcaire à spongiaires. La limite Aalénien-Bajocien se situe dans la partie supérieure de la Malière (approximativement) au niveau du platier tidal.

Les semaines précédentes nous vous présentions les résurgences (cf. Le karst de Port-en-Bessin (Calvados) : résurgences sous-marines, pertes, travertins), falaises (cf. Les falaises de Sainte-Honorine-des-Pertes (Port-en-Bessin, Calvados) : un aperçu de la géomorphologie littorale) et roches sédimentaires des falaises (cf. Les falaises de Sainte-Honorine-des-Pertes (Port-en-Bessin, Calvados) : un aperçu de la sédimentation jurassique affectée par de la tectonique et des phénomènes superficiels) de Sainte-Honorine-des-Pertes sans en aborder le contenu fossilifère. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir une illustration de la grande diversité des groupes fossiles observés dans ces formations. N'étant pas spécialiste le détail des genres et espèces ne sera pas mentionné. Un prochain article montrera comment ces fossiles (notamment les ammonites) ont été historiquement utilisés par Alcide d'Orbigny pour définir l'étage du Bajocien à cet endroit.

Le détail des formations a déjà été abordé dans Les falaises de Sainte-Honorine-des-Pertes (Port-en-Bessin, Calvados) : un aperçu de la sédimentation jurassique affectée par de la tectonique et des phénomènes superficiels.

Un fossile est un reste d'organisme vivant, ou de trace d'activité d'organisme vivant, retrouvé dans une roche. Sauf cas exceptionnel (ambre – Moustique pliocène pondant ses œufs, glace – Os à moelle de mammouth, évolution, ADN, tourbière, silice, sédiments ultra-fins – Exceptionnels fossiles de tentacules de méduse et de poulpe), seules les parties dures des organismes sont préservées lors de la fossilisation. Pour les invertébrés (très abondants dans les formations de la falaise de Sainte-Honorine-des-Pertes), il s'agit donc des coquilles internes ou externes. Plus précisément, ce sont des moulages qui sont préservés. Lors de la diagenèse des sédiments, il se produit un ensemble de réactions chimiques (comme par exemple des recristallisations de l'aragonite en calcite plus stable). Mais avant cela, après la mort de l'organisme, il y a décomposition des parties molles par l'action des micro-organismes. Ainsi, dans le cas d'un organisme comme les ammonites, le sédiment peut envahir la coquille et mouler l'intérieur de la coquille. Après dissolution de la coquille, le fossile sera préservé sous forme de moulage interne. À l'inverse, le sédiment peut aussi mouler l'extérieur de la coquille et après dissolution, le fossile sera une contre-empreinte (les creux du fossile correspondent à des bosses du sédiment et inversement). S'il y a, à nouveau, remplissage de sédiment et moulage de la contre-empreinte le fossile obtenu sera appelé réplique.

La grande accumulation post-mortem des organismes (appelée taphocénose) traduit des zones d'accumulation liées à du transport par les courants marins ou à de la remobilisation lors des périodes d'érosion ayant affecté la plateforme normande au Jurassique moyen.

Les photographies suivantes illustrent quelques grands groupes fossiles facilement observables : ammonites, bélemnites, gastéropodes, bivalves, crinoïdes, échinides, microbialites, éponges ainsi que quelques ichnofossiles.

Figure 3. Ammonite de la formation de l'Oolithe ferrugineuse de Bayeux Cette ammonite appartenant à la formation de l'Oolithe ferrugineuse de Bayeux (membre (c) dans le log) montre un moulage externe de la coquille montrant les côtes de la coquille. La coupe montre un remplissage par des oolithes ferrugineuses. Les derniers tours de la coquille ne recouvrent pas les premiers (coquille évolute). Des fragments de coquilles d'autres organismes ainsi que des oolithes ferrugineuses sont visibles sur cette photographie. | Figure 4. Ammonite de la formation de l'Oolithe ferrugineuse de Bayeux Cette ammonite appartenant à la formation de l'Oolithe ferrugineuse de Bayeux (membre (c) dans le log) montre un moulage externe de la coquille montrant les côtes de la coquille. La coupe montre un remplissage par des oolithes ferrugineuses. Les derniers tours de la coquille ne recouvrent pas les premiers (coquille évolute). Des fragments de coquilles d'autres organismes ainsi que des oolithes ferrugineuses sont visibles sur cette photographie. |

Figure 5. Moulages externes d'ammonite sur le platier rocheux La costulation (ensemble des côtes de l'organisme) est visible en contre-empreinte sur l'ammonite du bas et en réplique sur celle au milieu gauche de la photo. | Figure 6. Ammonite dans la formation de l'Oolithe ferrugineuse de Bayeux Ce moulage externe montre les côtes de l'ammonite. Cette ammonite appartient au membre (a) (Conglomérat de Bayeux) de l'Oolithe ferrugineuse de Bayeux. |

Figure 8. Ammonite de la formation de l'Oolithe ferrugineuse Cette ammonite vue en coupe appartient à la formation de l'Oolithe ferrugineuse de Bayeux. Au-dessus, sont visibles de oncolithes ferrugineuses dont les laminations sont bien visibles et dont la croissance de certaines se fait sur des clastes de calcaires de la Malière. | |

Figure 9. Détail de l'ammonite montrant les lignes de suture persillées Les sutures persillées, typiques des ammonites, montrent que ce fossile est un moulage interne. | Figure 10. Ammonite visible dans la formation de l'Oolithe ferrugineuse Cette ammonite d'environ 5 cm montre en coupe une contre-empreinte de côtes du tour de la coquille sur le tour supérieur. Les lignes de suture sont ici visibles en 3D. |

Les ammonites sont des Mollusques céphalopodes de la sous-classe des ammonoïdes. Chez les ammonoïdes, apparus au Dévonien, la coquille aragonitique est très souvent enroulée dans un plan (planispiralée) à l'exception des ammonites dites hétéromorphes. La dernière loge est la loge d'habitation et le siphon est en position ventrale. Les moulages externes peuvent montrer les côtes et ornementation et le recouvrement éventuel des premiers tours de spires par les derniers (involute si le recouvrement est total et évolute s'il n'y a pas de recouvrement). Les ammonites présentent une coquille cloisonnée avec des cloisons orientées vers l'avant de la coquille (cloisons dites opisthocoeles). Les moulages internes des ammonites montrent des sutures (contact du manteau de l'animal et de la coquille) de loges très crénelées (elles sont dites persillées). La coquille est terminée par deux pièces formant une structure appelée aptychus (parfois retrouvées, cf. “Aptychus” sur la Lithothèque de l'ENS de Lyon). Certaines espèces sous forme de petites coquilles (microconques) et grandes coquilles (macroconques) laissent penser à un dimorphisme sexuel. D'un point de vue biostratigraphique, les ammonites apparaissent au Trias et disparaissent à la limite Crétacé-Paléogène avec un grande abondance lors du Jurassique et du Crétacé. Elles sont très utiles en biostratigraphie pour définir des étages comme le Bajocien (ici) ou le Toarcien (cf. Le stratotype du Toarcien à Sainte Verge, banlieue de Thouars (Deux-Sèvres)).

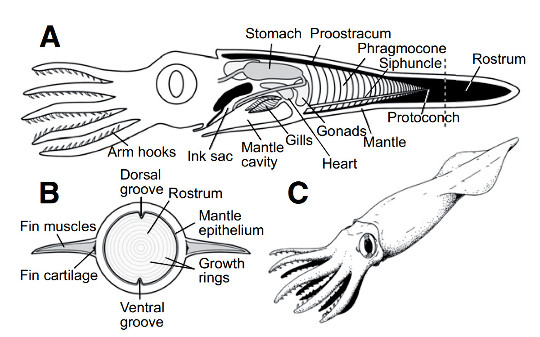

D'autres Mollusques céphalopodes sont observables : les bélemnites. Les bélemnites sont des Mollusques céphalopodes coléoïdes (actuellement représentés par les seiches). La partie préservée, de forme oblongue, est appelée rostre et est l'équivalent de l'“os” de seiche. Ce rostre calcitique est terminé par une zone conique où s'insérait une pièce appelée phragmocône et terminée par une lame de calcite, le proostracum (cf. Étudier les bélemnites et leur phragmocône dans le centre commercial de la Part-Dieu (Lyon, Rhône)). Les coléoïdes sont connus depuis le Dévonien et les bélemnites se sont éteintes à la crise Crétacé-Paléogène.

Figure 12. Rostre de bélemnite dans la formation de l'Oolithe ferrugineuse de Bayeux Le rostre de bélemnite, reste de la coquille interne de l'organisme présente une forme en « balle de fusil ». La vue, en coupe ici, montre les fibres de calcite qui sont radiées sur une coupe perpendiculaire à l'axe du rostre. La partie la plus large qui est vers la partie antérieure représente l'insertion du phragmocône. D'autres fossiles sont visibles sur cette photo : gastéropodes, oncolithes… | |

Figure 13. Rostres de bélemnites | Source - © 2012 Iba et coll. [4] Figure 14. Schéma de l'organisation d'une bélemnite A : organisation interne de l'organisme. B : coupe transversale au niveau du rostre. C : schéma de la vue externe. Arm hooks = bras avec crochets, Ink sac = poche à encre, mantle cavity = cavité palléale, gills = branchies, heart = cœur, stomach = estomac, gonads = gonade, mantle = manteau, siphuncle = siphon, protoconch = protoconche, fin muscle = muscle des ailettes, fin cartilage = cartilage des ailettes, rostrum = rostre, dorsal groove = rainure dorsale, ventral groove = rainure ventrale, growth ring = anneau de croissance. |

La formation de l'Oolithe ferrugineuse de Bayeux est caractérisée par des oolithes, oncolithes et stromatolithes ferrugineux.

Figure 15. Oncolithes ferrugineuses de la formation de l'Oolithe ferrugineuse de Bayeux Les oncolithes font quelques centimètres de diamètre et sont parfois aplaties. Les coupes montrent des lamines concentriques composées d'oxydes de fer (ici principalement hématite Fe2O3 ou goethite FeOOH). | Figure 16. Détail des oncolithes ferrugineuses |

Les oncolithes font quelques centimètres de diamètres et sont parfois aplaties. Les coupes montrent des lamines concentriques composées d'oxydes de fer (ici principalement hématite Fe2O3 ou goethite FeOOH). La partie inférieure jusqu'aux stromatolithes constitue le Conglomérat de Bayeux, au-dessus des stromatolithes, la formation est très riche en fragments de coquilles. | Figure 18. Détail d'un niveau stromatolithique Les lamines de stromatolithes sont bien visibles. Les morphologies des stromatholithes sont qualifiées de morphologies en « bouffée de pipe ». |

Figure 19. Surface du platier montrant une zone de l'Oolithe ferrugineuse de Bayeux L'observation de certaines oncolithes montrent que leurs nucléus de croissance sont les calcaires oolithiques des formations inférieures qui sont remaniés. | Figure 20. Détail d'une oncolithe montrant la croissance sur une fragment de calcaire oolithique L'observation de certaines oncolithes montrent que leur nucléus de croissance sont les calcaires oolithiques des formations inférieures qui sont remaniés. |

Figure 21. Détail des lamines stromatolithiques | Figure 22. Détail des lamines stromatolithiques Sur les stromatolithes, les tubes blancs sont des traces d'organisme de type serpules (annélides). |

Les oncolithes et les stromatolithes sont des structures regroupées (avec les pisolithes) sous le terme de microbialites, c'est-à-dire des roches dont la formation est liée au métabolisme de micro-organismes. La nature biologique des oolithes n'est pas toujours avérée et est souvent attribuée à une précipitation purement chimique. Dans les cas classiquement observés, elles se forment en condition proches de la surface dans la zone photique. L'explication de telles structures fait intervenir le couplage entre la photosynthèse qui pompe le CO2 par la réaction 6 CO2 + 6 H2O → glucose + 6 O2. La consommation de CO2 tire l'équilibre des carbonates vers la précipitation de calcite : Ca2+ + 2 HCO3− → CaCO3 + CO2 + H2O (voir, entre autres, Le karst de Port-en-Bessin (Calvados) : résurgences sous-marines, pertes, travertins).Ce ne sont pas toujours des bactéries photosynthétiques qui participent directement à cette précipitation, en déposant elle-même de fines couches de calcaire autour d'un germe préexistant. Mais, souvent, des microorganismes photosynthétiques planctoniques sursaturent l'eau de mer en CaCO3. Les grains de sable, micro-fragments de coquilles et oolites préexistantes, sont entourés d'un voile bactérien pas forcément photosynthétique. C'est ce voile bactérien qui sert de germe de nucléation à cette précipitation de carbonate, en particulier ses composés membranaires comme les glycoprotéines.

En milieu agité, les oolithes peuvent “grossir”. On a alors formation de pisolithes (taille de petit pois [piso-] , inférieure à 1 cm) ou oncolithes (taille de tumeur [onco-], centimétrique). En milieu calme, ces structures forment des tapis microbiens dans lesquels toute zone surélevée où la photosynthèse est plus efficace forme un monticule plus haut que le tapis alentour, ce qui favorise ces zones de croissance plus proches de la lumière. Le tapis microbien peut aussi être fragmenté et les fragments être à l'origine d'oncolithes.

Les oolithes et oncolithes de l'Aalénien normand sont parfois différentes. D'abord, pisolithes et oncolithes de l'Aalénien sont souvent beaucoup plus riches en oxyde de fer (Fe3+) qu'en carbonate de calcium. Elles sont parfois composées d'oxydes ou d'hydroxydes de fer presque purs [hématite Fe2O3, goethite FeO(OH)…]. D'autre part, les travaux réalisés par Préat et al. (2000) [5] montrent qu'ici les profondeurs de dépôt et de formation sont souvent sous la zone photique, au niveau de la limite d'action des vagues de tempêtes, et donc que ces microbialites, du moins celles très riches en oxydes ferriques, ne peuvent être expliquées par les processus photosynthétiques. Pour ces auteurs, la formation de ces structures résulterait du métabolisme de bactéries ferroxydantes (et éventuellement de champignons filamenteux) dans un milieu anoxique ou pauvre en O2 et riche en fer (donc réducteur dans lequel le fer est sous forme Fe2+) à l'origine de la précipitation d'hématite et de goethite. Ces bactéries chimiolithotrophes vivaient à l'interface entre l'eau réductrice interne au sédiment et l'eau de mer (ou imbibant les quelques centimètres les plus superficiels des sédiments) qui, elle, est oxydante. Ces bactéries tireraient leur énergie de l'oxydation du Fe2+ mobile par l'O2 dissout dans l'eau de mer, Fe2+ qui deviendrait Fe3+ immobile sous forme de goethite et/ou d'hématite. La nature et l'aspect ferrugineux des différentes formations ne serait donc pas uniquement diagénétique comme on le pensait il y a quelques dizaines d'années, mais pourrait dater de l'activité biologique des micro-organismes formant les oolithes, oncolithes et stromatolithes.

Notons que sous les couches aalénienne et bajocienne (175-167 Ma) contenant ces microbialites ferrugineuses se trouve le Toarcien (183-175 Ma) qui est très riche en sédiments réduits (marnes noires…). Cela explique que les eaux circulant dans les sédiments superficiels non encore diagénitisés pendant l'Aalénien et le Bajocien, remontant des sédiments toarciens plus profonds soient très réductrices et forment des concrétions ferrugineuses biogénétiques à l'interfaces entre eaux réductrices et eaux oxydantes.

D'autres fossiles d'organismes invertébrés sont observés dans ces formations.

Des Mollusques gastéropodes, reconnaissables ici à leur coquille spiralée, et des Mollusques bivalves sont observables dans les roches des falaises.

Figure 25. Bivalve de l'Oolithe ferrugineuse de Bayeux La morphologie de ce bivalve ressemble à celle de la Coquille Saint-Jacques. | |

Des fossiles d'Échinodermes sont aussi visibles avec des fragments de spicules d'oursins (Échinides) et des fragments de tiges de Crinoïdes dont la symétrie d'ordre 5 est bien représentée par la morphologie en étoile. Les oursins vivent sur le fonds des mers. Les Crinoïdes, eux, sont des organismes fixés suspensivores avec une série de bras rayonnant sur une tige.

Figure 27. Tiges de crinoïdes dans la Couche Verte La symétrie pentaradiée est bien observable sur le fragment de tige du haut. Cette tige est constituée de la répétition de pièces. Les fragments de tiges de crinoïdes sont aussi appelés entroques. |

La formation des Calcaires à spongiaires présente une grande abondance d'éponges qui lui donne son nom. Les éponges sont très abondantes dans cette formation dont elles forment les excroissances visibles sur l'affleurement. Les éponges siliceuses présentent une forme de “coupe”. Les grandes éponges sont interprétées comme des éponges siliceuses, les plus petites comme des éponges calcaires.

Figure 28. Calcaire à spongiaires sur le platier rocheux Ce calcaire boueux est très riche en éponges. Les plus grandes éponges, en forme d'écuelles sont des éponges siliceuses, les plus petites, sont calcaires. | Figure 29. Calcaire à spongiaires sur le platier rocheux Ce calcaire boueux est très riche en éponges. Les plus grandes éponges, en forme d'écuelles sont des éponges siliceuses, les plus petites, sont calcaires. |

Figure 31. Calcaire à spongiaires sur la falaise Ce calcaire boueux est très riche en éponges. Les plus grandes éponges, en forme d'écuelles sont des éponges siliceuses, les plus petites, sont calcaires. La présence des éponges est marquée par toutes les protubérances du calcaire. |

Quelques Brachiopodes sont aussi visibles. Les Brachiopodes sont des lophophorates. Ces organismes benthiques, dont le plan de symétrie bilatéral est perpendiculaire à la charnière des valves (à la différence des bivalves pour lesquelles le plan de symétrie bilatéral passe par la charnière), présentent deux valves non symétriques (inéquivalves) avec une valve dorsale plus petite que la valve ventrale qui porte un crochet d'où sort le pédoncule de fixation. Chez ces organismes, la coquille est calcitique et deux dents ventrales s'insèrent dans les fossettes des valves dorsales. De nombreux groupe de Brachiopodes existent depuis le Paléozoïque.

Figure 32. Brachiopode de type Térébratule

Seule la valve ventrale portant le crochet d'où sort le pédoncule de fixation de l'animal est visible. La coquille oblongue et lisse et les commissures de la coquille sont sinueuses et lisses ce qui est typique des Térébratulidés.

Outre les fossiles d'organismes vivants, les falaises de Sainte-Honorine-des-Pertes montrent des fossiles d'activité biologiques des êtres vivants. Ce type de fossile est appelé ichnofossile.

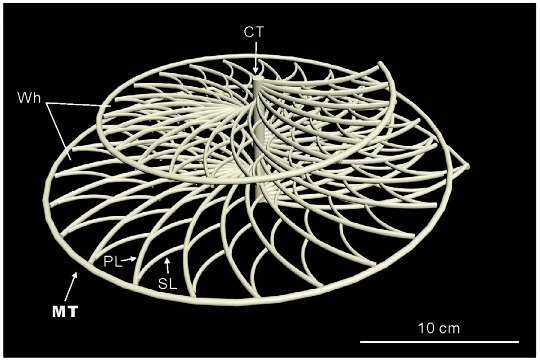

Figure 33. Fossile de Zoophycos Ce fossile est interprété comme une trace de nutrition d'organisme détritivore sur les fonds marins ou dans le sédiment. | Figure 34. Fossile de Zoophycos Ce fossile est interprété comme une trace de nutrition d'organisme détritivore sur les fonds marins ou dans le sédiment. |

Source - © 2015 Zhang et coll. [6] Figure 35. Reconstitution en 3D d'un Zoophycos mésozoïque Le “feuilletage” est circulaire hélicoïdal simple à complexe avec 2 à 5 spires. Abréviations : CT = tunnel cylindrique, MT = tube marginal, PL = lamelle primaire, SL = lamelle secondaire, Wh = spire. Les zoophycos sont connus depuis le Paléozoïque et leur morphologie est variable. | |

Figure 37. Fossiles de Thalassinoïdes dans les calcaires du Bessin Ces ichnofossiles sont interprétés comme des traces de terriers remplies secondairement de sédiments (cf. Les thalassinoïdes, d'étranges ichnofossiles, et un possible équivalent actuel, les terriers des crabes de mangrove). |

La carte de Grandcamp-Maisy et sa notice [3] permettent de lister les macrofossiles mentionnés pour les formations des falaises de Sainte-Honorine-des-Pertes, montrant la grande abondance des espèces d'ammonites dans le tableau ci-dessous (à télécharger).

Formation | Ammonites | Bélemnites | Gastéropodes | Bivalves | Brachiopodes | Autres | Ichnofossiles |

Malière | Ludwigia murchisonae, Ludwigia bradfordensis, Witchellia, Fissilobiceras, Pelekodites, Bradfordia, Emileia bulligera, Otoites contractus, Kumatostephanus perjucundusf Labyrinthoceras meniscum | Megateuthis gingensis | Eucyclus, Peurotimariidae | Plagiostoma heteromorpha, Propeamussium pumilus, Plicatula catinus, Modiolus (Inoperna) plicatus, Gervillela tortuosa, Pholadomya fidicula, Ceratomya aalensis | Loboidothyris ingens | Nautiles | Chondrites, Zoophycos |

Couche verte | Sonninia propinguans, S.patella, S.corrugata, Papilliceras, Pelekodites, Strigoceras, Emileia poly se hides, Otoites fortis, O. sauzei, Skirroceras macrum, Epalxites | Belemnopsis |

|

|

| Nautiles |

|

Conglomérat de Bayeux (Oolithe ferrugineuse de Bayeux couche (a)) | Stephanoceras humphriesianum, Dorsetensia edouardiana, D. complanata, Poecilomorphus cycloides, Oppelia subradiata, Oecotraustes genicularis, Strigoceras pseudostrigifer, Cadomoceras sullyense, Lissoceras oolithicum, Skirroceras baylei, Stephanoceras scalare, Teloceras blagdeni, T. subcoronatum, N or marmites orbignii, N. braikenridgei, Chondroceras gervillei, C. evolvescens, C. orbignii, Sphoeroceras brongniarti), | Megateuthis giganteus |

| Bivalves |

| Crânes et vertèbres d'ichtyosauriens |

|

Oolithe ferrugineuse de Bayeux couche (b) | Strenoceros niortensis, Strenoceras bigoti, Spiroceras bifurcati, Caumontisphinctes, Leptosphinctes dauidsoni, Garantiana, Cadomites, Strigoceras, Oppelia | Belemnites | Gastéropodes | Bivalves |

|

|

|

Oolithe ferrugineuse de Bayeux couche (c) | Garantiana garantiana, Pseudogarantiana dichotoma, Oppelia, Strigoceras, Bigotites, Cadomites Parkinsonia rarecostata, Strigoceras, Lissoceras, Cadomites) |

|

|

|

|

|

|

Oolithe ferrugineuse de Bayeux couche (d) | Parkinsonia parkinsoni, P. pseudoferruginea, Durotrigensia dorsetensis, Strigoceras truellei, Cadomoceras cadomense, Cadomites, Polyplectites bajocense, P. gracilis, Dimorphinites dimorphus, Vermisphinctes |

| Pictavia bajocensis | Limatula gibbosa |

| Brachiopodes (Acanthothiris spinosa) |

|

Calcaires à spongiaires | Parkinsonia parkinsoni, P'. depressa (Durotrigensia), Oppelia, Cadomites, Polyplectites, Parkinsonia bomfordi, P. schloenbachi, Procerites, Lobosphinctes, Oxycerites |

|

|

|

| Démosponges, hyalosponges (siliceuses), Éponges calcaires (Enaulofungia, Limnorea, Corynella, Peronidella), Brachiopodes (Sphenorhynchia plicatella, Morrisithyris phillipsi, Dictyothyris, Flabellothyris, Eudesia), Oursins réguliers (Stomechinus bigranularis, "Cidaris " honorinae) |

|

Couches de passage et Marnes de Port-en-Bessin | Gonolkitesconvergens, banc (b) : Zigzagiceras zigzag et Morphoceras multiforme, Oxycerites yeovilensis, Procerites sp., Oxycerites yeovilensis, Oecotrautes aff. nodifer, Procerites (Gracilisphinctes) progracilis | Belemnopsis bessinus, |

|

|

| Brachiopodes (Sphaeroidothyris, Rhynchonelloïdella cf. smithi.) Poissons et crocodiliens | Zoophycos et terriers |

Calcaires du Bessin | Procerites sp., Nodiferites sp., Siemiradzkia gr. verciacense | Belemnopsis bessinus, |

| Bositra buchï, Gervilleia gr. pernoides, Inoperna plicata |

|

| Rhizocorallium, Thalassinoides |

L'accès à ces affleurements se fait uniquement à marée basse à partir de Sainte-Honorine-des-Pertes (accès possible depuis Port-en-Bessin).

Pour les enseignants et curieux de la géologie de la région, de nombreux compléments indispensables à cet article et à la géologie normande sont à consulter sur le site de la Lithothèque de l'académie de Caen.

Un prochain article abordera l'utilisation des ammonites pour la construction du stratotype historique du Bajocien.

Bibliographie

P. De Wever, B. David, D. Néraudeau, 2010. Paléobiosphère, Vuibert éd., 796p

Doré et coll., 1987. Guide géologique régional, Normandie – Maine, Masson éd.

G. Fily et coll., 1989. Notice de la carte géologique de Grandcamp-Maisy au 1/50 000, BRGM

Y. Iba, S.-I. Sano, J. Mutterlose, Y. Kondo, 2012. Belemnites originated in the Triassic – A new look at an old group, Geology, 40, 10, 911-914 [pdf]

A. Préat, B. Mamet, C. De Ridder, F. Boulvain, D. Gillan, 2000. Iron bacterial and fungal mats, Bajocien stratotype (Mid-Jurassic, northern Normandy, France), Sedimentary geology, 137, 107-126

L.-J. Zhang, R.-Y. Fan, Y.-M. Gong, 2015. Zoophycos macroevolution since 541 Ma, Sci.rep., 5, 14954 (Open access)