Article | 20/05/2020

Les bouches de Bonifacio (Corse), paradis du naturaliste en vacances – Le causse calcaire de Bonifacio

20/05/2020

Auteur(s) / Autrice(s) :

Publié par :

- Olivier DequinceyENS de Lyon / DGESCO

Résumé

Les calcaires du causse de Bonifacio : calcaires récifaux, grès calcaires et calcarénites, environnement de dépôt, stratifications entrecroisées, érosion, karstification…

Source - © 2012 — D'après LPLT — CC BY-SA 3.0 On distingue au loin les falaises gréso-calcaires claires de Bonifacio, à l'extrême Sud de la Corse et, en arrière plan, les sommets montagneux de la Corse retenant les nuages à l'horizon. | |

Source - © 2019 — Matthias Schultz On retrouve au premier plan le chaos rocheux formé de granodiorite à biotite et amphibole. L'ile principale de Corse est visible à quelques kilomètres, avec, au centre de la photo, des falaises gréso-calcaires blanches surmontées par le phare de Pertusato, et en fond à droite de la photo, retenant les nuages, des reliefs élevés formés à nouveau de granitoïdes. |  Source - © 2019 — Matthias Schultz On retrouve au premier plan le chaos rocheux formé de granodiorite à biotite et amphibole. L'ile principale de Corse est visible en fond, avec, au centre de la photo, des falaises gréso-calcaires blanches surmontées par le phare de Pertusato qui contrastent fortement avec les granitoïdes. |

Source - © 2019 — Matthias Schultz Le premier plan est formé d'un substratum de calcaires gréseux tabulaires, constituant des falaises blanches assez élevées, qui s'étendent au second plan sous la vieille ville de Bonifacio. Cette côte calcaire abrupte contraste fortement avec les granitoïdes rougeâtres visibles en fond (Capo di Feno et massif de la Trinité, au delà de Bonifacio vers l'Ouest). | |

Nous avons évoqué dans un article précédent les bouches de Bonifacio, détroit séparant la Sardaigne de la Corse, ses archipels de La Maddalena et des Lavezzi, et surtout ses granitoïdes tardi-hercyniens qui forment de spectaculaires chaos semi-immergés (cf. Les bouches de Bonifacio (Corse), paradis du naturaliste en vacances – Les granitoïdes des Lavezzi). Dans cette seconde partie nous évoquerons l'autre roche qui domine les affleurements du secteur : le calcaire gréseux.

Les sédiments gréso-calcaires du Miocène sont en effet abondants au niveau des fonds marins des bouches de Bonifacio, depuis la partie Ouest du détroit ouverte sur le bassin algéro-provençal, jusqu'à l'Est où ces sédiments sont connus par la sismique entre les archipels des Lavezzi et de la Maddalena. On en retrouve de petits affleurements terrestres en Sardaigne, au niveau de Capo Testa. Surtout, ces calcaires gréseux blancs émergent autour de la ville de Bonifacio, où ils forment un véritable causse. Au niveau de ce plateau d'une superficie de 60 km2, d'altitude très constante (entre 60 et 80 mètres), les strates sont peu perturbées, assez tabulaires. Ces roches sédimentaires récentes claires contrastent de façon spectaculaire avec les plutons anciens souvent rougeâtres qui dominent les affleurements en Corse du Sud et en Sardaigne.

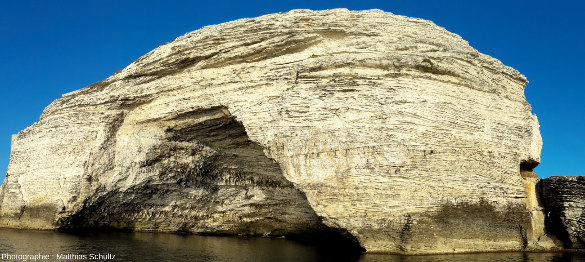

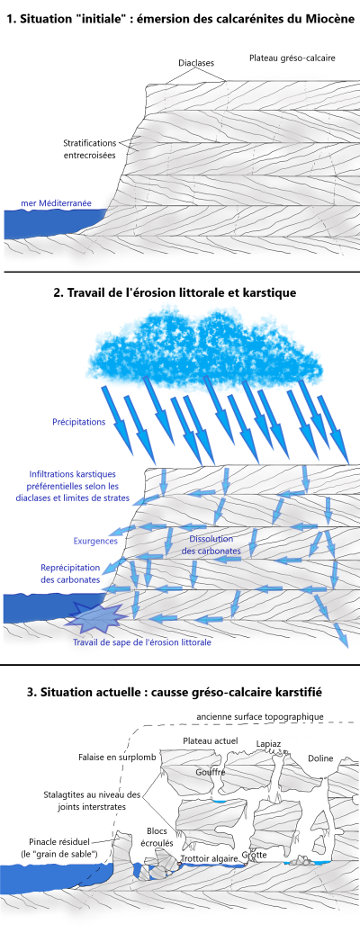

En particulier, le découpage net de la côte calcaire tranche sur le modelé granit(oïd)ique aux contours très festonnés. Il s'exprime par une morphologie de falaises abruptes et relativement rectilignes qui limitent le causse de Bonifacio, avec des à-pics qui peuvent atteindre la centaine de mètres au cap Pertusato. Ces falaises sont particulièrement spectaculaires de par leurs vastes surplombs, leurs chaos d'éboulis et leurs larges grottes, résultats assez typiques de l'érosion marine et de la dissolution karstique.

Pour comprendre l'origine de ces calcarénites miocènes, rappelons quelle a été l'histoire géologique de la Corse après l'orogenèse hercynienne. On peut y distinguer quatre phases majeures :

au Mésozoïque : dépôt de séries sédimentaires (sur la marge passive de l'océan Alpin dont faisait partie la Corse), mise en place des ophiolites des schistes lustrés et début de l'histoire alpine. Cette phase reste a surtout laissé des traces dans le quart Nord-Est de la Corse, et aucun dépôt mésozoïque ne demeure à proximité de Bonifacio (même si des indices suggèrent qu'ils ont bien existé autrefois avant d'être érodés) ;

à partir du début du Cénozoïque :, exhumation du bâti granitoïdique et érosion de l'ensemble croûte-couverture liées à un bombement lithosphérique anté-rift, suivi du dépôt de sédiments marins à l'Éocène. Pendant l'Oligocène ces processus se poursuivent dans un contexte de rifting continental allant du Languedoc au centre de la Sardaigne ;

au Miocène : rotation antihoraire du bloc corso-sarde associée à l'ouverture de l'océan algéro-provençal (bassin occidental de la Méditerranée), à du volcanisme (peu développé à terre en Corse, on en trouve cependant quelques traces en Sardaigne et surtout au niveau des fonds marins avec la création du domaine océanique liguro-provençal), et à une transgression marine qui permettra d'importants dépôts de plateforme. Volcanisme et dépôts sédimentaires miocènes au niveau des bouches de Bonifacio sont favorisés par une légère extension Nord-Sud entre Corse et Sardaigne (rift avorté) ;

à partir de la fin du Miocène et jusqu'à nos jours : cette plate-forme constituée pendant une bonne partie du Miocène ne semble pas trop affectée par l'ouverture de la mer Tyrrhénienne au Pliocène ; elle est incisée par les baisses eustatiques du Messinien et du Quaternaire.

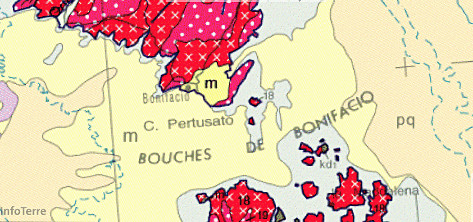

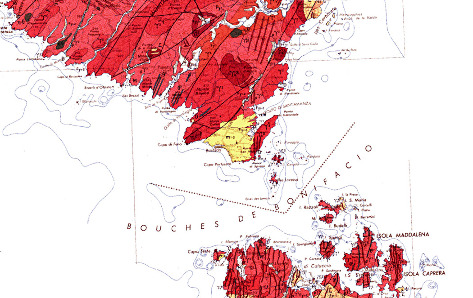

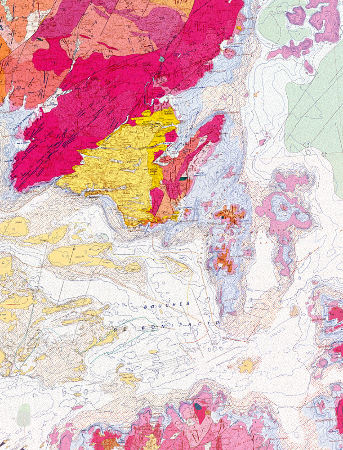

Les principaux dépôts miocènes que nous verrons dans les photos suivantes sont décrits dans la notice (extrêmement riche) de la carte géologique Sotta-Bonifacio-Santa Teresa du Gallura au 1/50 000(lien externe - nouvelle fenêtre) (voir aperçu en figure 7), à téléconsulter ou télécharger sur InfoTerre. On peut les présenter succinctement.

m2a2. Formation de Cala di Labra (Miocène inférieur, plus précisément Burdigalien supérieur, soit un peu plus vieux que −15,97 Ma). Ce sont des calcaires récifaux avec des passées détritiques (sables, graviers, galets…) montrant un enrichissement progressif en carbonates avec le temps (on passe ainsi, de bas en haut, de strates de conglomérats ou de grès à des calcaires gréso-silteux puis à des calcaires bioconstruits et/ou bioclastiques plus purs).

m2-3P. Membre de Pertusato de la formation de Bonifacio (Miocène moyen, plus précisément Langhien inférieur, soit un peu plus jeune que −15,97 Ma). Il s'agit de sables et grès calcaires grossiers à fragments coquillers, montrant de nombreuses discontinuités érosives. Les dépôts du membre de Pertusato sont rapportés à un milieu de sédimentation en domaine de plateforme marine peu profonde soumise à une dynamique de houle et de vagues de tempêtes. Ils enregistrent une phase de bas niveau marin.

m2-3B. Membre de Bonifacio (un peu plus récent que le membre de Pertusato, mais appartenant toujours à la formation de Bonifacio d'âge Langhien inférieur). Épais de 50 à 80 m en falaises littorales, il est composé de calcarénites (issues de la diagenèse de sables calcaires), structurées en corps sédimentaires métriques à hectométriques, alternant avec des épisodes à stratification plus régulière, la partie supérieure montrant un enrichissement en carbonates. La diminution de la fraction détritique associée à un affinement de sa granulométrie peut signifier un éloignement progressif des paléorivages.

De nombreuses randonnées sur le causse et dans la ville de Bonifacio, de même qu'une traversée touristique en bateau (au retour des iles Lavezzi par exemple), permettent d'observer aisément de spectaculaires affleurements côtiers de ces grès calcaire du Miocène (figures 8 à 46).

Source - © 2020 — BRGM / InfoTerre Les fonds marins du secteur sont largement occupés par les roches sédimentaires du Miocène, qui émergent autour de Bonifacio, formant un véritable causse gréso-calcaire (et à plus petite échelle, non représentée ici, autour de Capo Testa en Sardaigne). Ces dépôts miocènes sont représentés en jaune légendé m. Ils contrastent fortement avec les granitoïdes, figurés ici dans les tons rouges, qui dominent les affleurements terrestres corses et sardes, et ont fait l'objet d'un premier article (cf. Les bouches de Bonifacio (Corse), paradis du naturaliste en vacances – Les granitoïdes des Lavezzi). |  Source - © 2020 — BRGM / InfoTerre On y observe les affleurements terrestres de roches sédimentaires du Miocène, formant un véritable causse gréso-calcaire autour de Bonifacio, et un petit affleurement autour de Capo Testa en Sardaigne. Ils sont figurés en jaune et légendés m1-2. Ces grès calcaires contrastent fortement avec les granitoïdes, figurés ici dans les tons rouges, qui dominent les affleurements terrestres corses et sardes, et ont fait l'objet d'un premier article (cf. Les bouches de Bonifacio (Corse), paradis du naturaliste en vacances – Les granitoïdes des Lavezzi). |

Source - © 2020 — BRGM / InfoTerre On y observe les affleurements terrestres et sous-marins des roches sédimentaires du Miocène, formant un véritable causse gréso-calcaire autour de Bonifacio, figurés en jaune. Notez en particulier les niveaux m2a2 (formation de Cala di Labra), m2-3P (membre de Pertusato, dans la formation de Bonifacio) et m2-3B (membre de Bonifacio dans la formation du même nom), que nous observerons en photo le long des falaises côtières dans les figures 8 à 46. Tous ces grès calcaires contrastent fortement avec les granitoïdes, figurés ici dans les tons roses et rouges, qui dominent les affleurements terrestres corses et sardes, et ont fait l'objet d'un premier article (cf. Les bouches de Bonifacio (Corse), paradis du naturaliste en vacances – Les granitoïdes des Lavezzi). Notice détaillée(lien externe - nouvelle fenêtre) à télé-consulter/-charger. | |

Source - © 2019 — Matthias Schultz On distingue en bas de l'image le port de Bonifacio, une calanque extrêmement bien abritée naturellement qui, avec la position stratégique à la pointe Sud de la Corse, a certainement guidé l'implantation des Hommes à cet endroit. Au-delà s'étend le causse de Bonifacio, vaste plateau d'altitude très constante (60 à 80 m) seulement entaillé depuis le Miocène par quelques vallées (parfois ennoyées par la mer et formant donc des calanques). Notez les strates blanches qui paraissent de loin peu perturbées, bien horizontales. On distingue en fond des reliefs de granitoïdes rougeâtres (massif de la Trinité à gauche, c'est-à-dire à l'Ouest, derrière le fort ; et le massif de l'Alta Rocca dans le lointain à droite, c'est-à-dire au Nord) qui contrastent fortement avec les roches gréso-calcaires du Miocène. Paysages superbes, vieille ville et port de plaisance sont des atouts touristiques majeurs de la ville. |  Source - © 2019 — Matthias Schultz On distingue en bas de l'image le port de Bonifacio, une calanque extrêmement bien abritée naturellement qui, avec la position stratégique à la pointe Sud de la Corse, a certainement guidé l'implantation des Hommes à cet endroit. Au-delà s'étend le causse de Bonifacio, vaste plateau d'altitude très constante (60 à 80 m) seulement entaillé depuis le Miocène par quelques vallées (parfois ennoyées par la mer et formant donc des calanques). Notez les strates blanches qui paraissent de loin peu perturbées, bien horizontales. On distingue en fond des reliefs de granitoïdes rougeâtres (massif de la Trinité à gauche, c'est-à-dire à l'Ouest, derrière les fortifications ; et le massif de l'Alta Rocca dans le lointain à droite, c'est-à-dire au Nord) qui contrastent fortement avec les roches gréso-calcaires du Miocène. Paysages superbes, vieille ville et port de plaisance sont des atouts touristiques majeurs de la ville. |

Source - © 2019 — Matthias Schultz Notez les strates blanches qui paraissent de loin peu perturbées, bien horizontales… et l'éboulement de blocs parfois colossaux en pied de falaise, par exemple au pied de la ville, ou encore à côté du « grain de sable ». Ce dernier (U Diu Grossu en bonifacien, soit littéralement « le gros doigt ») est un pinacle de pierre détaché du littoral par l'érosion, qui évoque un peu l'aiguille d'Étretat. Les écroulements “en masse” au pied des falaises ressemblent à ce que l'on voit dans L'éboulement du 21 octobre 1993 à Couzon au Mont d'Or (Rhône), 22 ans après. On distingue par ailleurs en fond le massif de granitoïdes rougeâtres de la Trinité, qui contraste fortement avec les roches gréso-calcaires du Miocène. Paysages superbes, mer et vieille ville sont des atouts touristiques majeurs de la ville. |  Source - © 2019 — Matthias Schultz Notez les strates blanches qui paraissent de loin peu perturbées, bien horizontales… et l'éboulement de blocs parfois colossaux en pied de falaise, par exemple au pied de la ville, ou encore à côté du « grain de sable ». Ce dernier (U Diu Grossu en bonifacien, soit littéralement « le gros doigt ») est un pinacle de pierre détaché du littoral par l'érosion, qui évoque un peu l'aiguille d'Étretat. Les écroulements “en masse” au pied des falaises ressemblent à ce que l'on voit dans L'éboulement du 21 octobre 1993 à Couzon au Mont d'Or (Rhône), 22 ans après. L'observation des roches au premier plan montre des stratifications obliques entrecroisées dans les falaises. On distingue par ailleurs en fond le massif de granitoïdes rougeâtres de la Trinité et du Capo di Feno, limite Ouest du causse, qui contraste fortement avec les roches gréso-calcaires du Miocène. |

Source - © 2019 — Matthias Schultz Notez les strates blanches de roches gréso-calcaires du Miocène qui paraissent de loin peu perturbées, bien horizontales. |  Source - © 2019 — Matthias Schultz Notez les strates blanches de roches gréso-calcaires du Miocène qui paraissent de loin peu perturbées, bien horizontales… et les alignements de stalactites soulignant les limites de certaines de ces strates (ces joints entre couches de roches étant le lieu préférentiel de circulations karstiques). On distingue aussi dans le détail quelques stratifications entrecroisées dans les calcarénites. |

Source - © 2019 — Matthias Schultz À l'arrière-plan on voit les fortifications de la ville perchées sur les falaises, puis le prolongement de ces falaises vers le cap Pertusato au loin. Les strates blanches de roches gréso-calcaires du Miocène paraissent de loin peu perturbées, bien horizontales… mais dans le détail, au pied du phare par exemple, des stratifications entrecroisées sont bien nettes. |  Source - © 2019 — Matthias Schultz Les strates blanches de roches gréso-calcaires du Miocène paraissent de loin peu perturbées, bien horizontales… à l'exception d'éboulements de gros blocs, notamment à côté du « grain de sable » à gauche de l'image. Le plateau est très régulier, à peine entaillé par quelques vallées sèches en position perchée. |

Source - © 2019 — Matthias Schultz Les strates blanches de roches gréso-calcaires du Miocène paraissent de loin peu perturbées, bien horizontales… à l'exception d'éboulements de gros blocs, notamment au pied de la ville et à côté du « grain de sable » (à droite de l'image). Certaines discontinuités entre strates sont soulignées par des alignements de stalactites (car ces joints sont le lieu préférentiel de circulations karstiques). Notez la diagonale sous la ville : il s'agit de l'escalier dit « du roi d'Aragon », creusé dans toute la hauteur de la falaise, vraisemblablement par les moines franciscains qui cherchaient à accéder à une source d'eau potable et à une grotte en contrebas. L'alimentation en eau potable a en effet toujours été une contrainte dans l'extrême-Sud de la Corse, en particulier ici, en milieu karstique ; et elle demeure un problème récurrent aujourd'hui, en particulier pendant la saison touristique estivale. |  Source - © 2019 — Matthias Schultz Notez aussi à gauche les alignements de stalactites soulignant les limites de certaines strates (ces joints entre couches de roches étant le lieu préférentiel de circulations karstiques). |

Source - © 2019 — Matthias Schultz Bien que les calcarénites soient très résistantes à l'érosion, la mer finit néanmoins par les saper par la base et provoquer des éboulements. Notez aussi sur la falaise les stratifications obliques entrecroisées ; et le massif granitique rougeâtre de la Trinité en fond, contrastant avec les calcaires blancs du Miocène. | |

Source - © 2019 — Matthias Schultz Bien que les calcarénites soient très résistantes à l'érosion, la mer finit néanmoins par les saper par la base et provoquer des éboulements. À l'échelle des temps géologique, cette érosion est inéluctable ; pourtant, elle n'a pas marqué l'histoire humaine de la ville : si des écroulements se sont produits, on n'en trouve pas de témoignage historique (preuve, sans doute, de leur relative rareté au cours des derniers siècles). |  Source - © 2019 — Matthias Schultz Les pierres de construction et pavés sont en pierres taillées dans les grès calcaires miocènes. La photo montre un important surplomb des falaises sous les habitations, et des blocs éboulés à leur pied. Bien que les calcarénites soient très résistantes à l'érosion, la mer finit néanmoins par les saper par la base et provoquer des éboulements. À l'échelle des temps géologique, cette érosion est inéluctable ; pourtant, elle n'a pas marqué l'histoire humaine de la ville : si des écroulements se sont produits, on n'en trouve pas de témoignage historique (preuve, sans doute, de leur relative rareté au cours des derniers siècles). Notez aussi les stratifications entrecroisées dans les grès calcaires de la falaise. |

Source - © 2019 — Matthias Schultz Ce « grain de sable » est un pinacle de pierre détaché du littoral par l'érosion, qui évoque un peu l'aiguille d'Étretat. Les énormes blocs écroulés “en masse” montrent le travail de sape de l'érosion littorale. Ces blocs ressemblent à ce que l'on voit dans L'éboulement du 21 octobre 1993 à Couzon au Mont d'Or (Rhône), 22 ans après. |  Source - © 2019 — Matthias Schultz Les énormes blocs écroulés “en masse” montrent le travail de sape de l'érosion littorale. Ces blocs ressemblent à ce que l'on voit dans L'éboulement du 21 octobre 1993 à Couzon au Mont d'Or (Rhône), 22 ans après. |

Source - © 2019 — Matthias Schultz | |

Source - © 2019 — Matthias Schultz Sur ce pinacle de calcarénite détaché du littoral par l'érosion, on observe des stratifications obliques entrecroisées. |  Source - © 2019 — Matthias Schultz On observe des stratifications obliques entrecroisées et quelques stalactites en bas à droite, au ras de l'eau. |

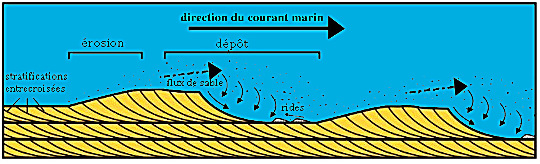

L'observation détaillée du membre de Bonifacio (figures 11 à 25) montre que les calcarénites claires y sont structurées en grands corps sédimentaires décamétriques en 3D, dessinant de larges stratifications obliques entrecroisées dans les falaises. Cette disposition n'est pas issue d'une perturbation tectonique, mais bien du mode de dépôt sédimentaire, marqué par des courants changeant régulièrement de direction. Cela suggère un environnement marin de profondeur faible, dominé par l'action de courants de type courants de marées, avec des dunes hydrauliques se déplaçant sur le fond. D'autres stratifications entrecroisées d'origine comparable (d'ailleurs assez courantes dans les dépôts miocènes français), ont déjà été présentées sur Planet-Terre : Érosion alvéolaire dans des calcaires bioclastiques à Chinon (Indre et Loire) et Uzès (Gard) ; Étudier la sédimentation et l'érosion des grès en se promenant dans Strasbourg ; Les stratifications obliques du Miocène provençal, région de Fontaine de Vaucluse (Vaucluse) ; La carrière du Strangenberg, tectonique et sédimentation en bordure du fossé rhénan ; et jusque sur Mars avec Une leçon de sédimentologie martienne.

Ce mode de dépôt (figure 26) est très similaire à celui de dunes éoliennes, avec un fluide différent (courant marin au lieu du vent), dunes elles aussi largement étudiées sur Planet-Terre, par exemple dans les articles Stratifications éoliennes ; Les pseudo-dunes continentales de Sermoyer et la Truchère-Ratenelle ; La discordance hercyno-würmienne et la dune fossile de la Pointe du Tuf à Port-Cros ; ou encore dans plusieurs articles de la série sur le plateau du Colorado, notamment Les déplacements du fer dans les grès Navajo, plateau du Colorado (États-Unis d'Amérique).

Source - © 2012 — D'après David Tarailo, GSA, GeoCorps Program , modifié

Une dune typique a une pente douce et en voie d'érosion en amont, face au courant marin. Le sable arraché par le courant sur cette face amont retombe derrière la crête de la dune et forme une face "aval" très raide. Peu à peu, la dune avance, et du sable arraché en amont se dépose en couches parallèles à la pente sur la face aval, donc très inclinées (autour de 30°). L'érosion recoupe par une surface horizontale les dépôts plus anciens, qui sont en général des couches inclinées déposées en face aval quelques temps auparavant lorsque l'arrière de la dune était encore là. Si l'épaisseur érodée lors d'une marée est inférieure à l'épaisseur déposée lors de la marée précédente, et si le sens du courant s'inverse régulièrement, on observe le dispositif de stratifications entrecroisées montrées par les photos du membre de Bonifacio.

De nombreux phénomènes karstiques sont par ailleurs observables dans ces calcaires impurs : dolines, lapiaz, vallées sèches… Nous avons déjà pu voir des concrétions calcaires (alignements stalactitiques au niveau des joints entre certaines strates : figures 13, 16, 17, 25, 27 à 30, 34 et 41) ; des grottes sont également présentes en plusieurs endroits ( figures 29 à 34, et 35 à 38).

Source - © 2019 — Matthias Schultz On observe à nouveau des blocs éboulés sous les surplombs, des stratifications obliques entrecroisées, et des alignements stalactitiques qui soulignent certains joints entre les strates. |  Source - © 2019 — Matthias Schultz On observe à nouveau des stratifications obliques entrecroisées et des alignements stalactitiques qui soulignent certains joints entre les strates. |

Source - © 2019 — Matthias Schultz Taillé dans les calcarénites du Langhien des membres de Pertusato et Bonifacio, le cap représente les plus hauts à-pics du secteur (près de 100 m) et la limite Sud du causse. Son nom vient du corse Partusatu (percé) en référence aux grottes marines qui le traversent. On distingue au loin le Capo di Feno formé de granitoïdes, au-delà de la limite Ouest du causse. | |

Source - © 2019 — Matthias Schultz Taillé dans les calcarénites du Langhien des membres de Pertusato et Bonifacio, le cap représente les plus hauts à-pics du secteur (près de 100 m) et la limite Sud du causse. Son nom vient du corse Partusatu (percé) en référence aux grottes marines (bien visibles ici) qui le traversent. Ces grottes furent un des derniers sites de reproduction du phoque moine (Monachus monachus) en Corse jusque dans les années 1960. L'espèce a aujourd'hui pratiquement disparu de Méditerranée. On distingue au loin le Capo di Feno formé de granitoïdes, au-delà de la limite Ouest du causse. |  Source - © 2019 — Matthias Schultz Taillé dans les calcarénites du Langhien des membres de Pertusato et Bonifacio, le cap représente les plus hauts à-pics du secteur (près de 100 m) et la limite Sud du causse. On y devine des stratifications obliques. Son nom vient du corse Partusatu (percé) en référence aux grottes marines (bien visibles ici) qui le traversent. Ces grottes furent un des derniers sites de reproduction du phoque moine (Monachus monachus) en Corse jusque dans les années 1960. L'espèce a aujourd'hui pratiquement disparu de Méditerranée. |

Source - © 2019 — Matthias Schultz Taillé dans les calcarénites du Langhien des membres de Pertusato (en bas) et de Bonifacio (en haut), le cap représente les plus hauts à-pics du secteur (près de 100 m) et la limite Sud du causse. On y observe des stratifications obliques. Son nom vient du corse Partusatu (percé) en référence aux grottes marines (bien visibles ici) qui le traversent. Ces grottes furent un des derniers sites de reproduction du phoque moine (Monachus monachus) en Corse jusque dans les années 1960. L'espèce a aujourd'hui pratiquement disparu de Méditerranée. |  Source - © 2019 — Matthias Schultz Taillé dans les calcarénites du Langhien des membres de Pertusato (en bas) et de Bonifacio (en haut), le cap représente les plus hauts à-pics du secteur (près de 100 m) et la limite Sud du causse. Son nom vient du corse Partusatu (percé) en référence aux grottes marines (non visibles sous cet angle) qui le traversent. On observe des stratifications obliques (corps sédimentaires de dimensions hectométriques). |

Source - © 2019 — Matthias Schultz On observe un sémaphore à gauche de l'image. |  Source - © 2019 — Matthias Schultz Notez les stalactites. |

Source - © 2019 — Matthias Schultz D'après la carte géologique, le matériel détritique dominant est composé de grains de quartz à arêtes émoussées, de feldspaths rosés et fragments granitiques peu usés. La fraction bioclastique comprend notamment des pièces d'échinides, fragments de cirripèdes, colonies de bryozoaires, fragments ou coquilles entières de pectinidés, fragments de thalles d'algues rouges. La granulométrie est assez fine ici (inframillimétrique pour la plupart des bioclastes et grains de sables). L'érosion de l'affleurement est hétérogène, sans doute en raison d'une cimentation calcaire irrégulière. |  Source - © 2019 — Matthias Schultz D'après la carte géologique, le matériel détritique dominant est composé de grains de quartz à arêtes émoussées, de feldspaths rosés et fragments granitiques peu usés. La fraction bioclastique comprend notamment des pièces d'échinides, fragments de cirripèdes, colonies de bryozoaires, fragments ou coquilles entières de pectinidés, fragments de thalles d'algues rouges. La granulométrie est assez fine ici (inframillimétrique pour la plupart des bioclastes et grains de sables). L'érosion de l'affleurement est hétérogène, sans doute en raison d'une cimentation calcaire irrégulière et d'une composition variable des strates. |

Source - © 2019 — Matthias Schultz D'après la carte géologique, le matériel détritique dominant est composé de grains de quartz à arêtes émoussées, de feldspaths rosés et fragments granitiques peu usés. La fraction bioclastique comprend notamment des pièces d'échinides, fragments de cirripèdes, colonies de bryozoaires, fragments ou coquilles entières de pectinidés, fragments de thalles d'algues rouges. La granulométrie est assez fine ici (inframillimétrique pour la plupart des bioclastes et grains de sables). L'érosion de l'affleurement est hétérogène, sans doute en raison d'une cimentation calcaire irrégulière et d'une composition variable des strates. |  Source - © 2019 — Matthias Schultz D'après la carte géologique, le matériel détritique dominant est composé de grains de quartz à arêtes émoussées, de feldspaths rosés et fragments granitiques peu usés. La fraction bioclastique comprend notamment des pièces d'échinides, fragments de cirripèdes, colonies de bryozoaires, fragments ou coquilles entières de pectinidés, fragments de thalles d'algues rouges. La granulométrie est plus grossière ici, permettant de mieux identifier à l'œil nu les fragments de coquilles de mollusques et les feldspaths rosés. |

Source - © 2019 — Matthias Schultz

On observe ici les calcarénites du Miocène (en haut et à gauche de l'image) déposées sur le substratum hercynien formé de granitoïdes (littoral en bas à droite de l'image). Plus précisément, il s'agit ici pour les calcarénites du membre de Pertusato de la formation de Bonifacio à gauche de l'image, avec des strates blanches très nettes qui paraissent soit bien horizontales soit obliques vers la gauche (le Sud ici), et de la formation de Cala di Labra à droite de l'image, cachée sous la végétation. Quant aux plutons hercyniens, ce sont ici les mêmes granodiorites à biotite et amphibole que sur l'ile Lavezzo, avec un modelé arrondi bien distinct. La nature exacte du contact n'est pas évidente à cette distance. Il s'agit évidemment d'une discordance des roches sédimentaires miocènes sur les granites hercyniens pénéplanisés. Une lacune de près de 290 Ma sépare ces deux roches ! À noter que la discontinuité a aussi servi de guide pour des écoulements d'eau, avec une source captée au fond de la Cala di Labra.

Source - © 2019 — Matthias Schultz

Quelques repères bibliographiques

On ne saurait trop recommander la lecture de la notice de la carte géologique Sotta-Bonifacio-Santa Teresa du Gallura au 1/50 000(lien externe - nouvelle fenêtre), par Orsini et al., parue en 2011 (BRGM).

Autre ouvrage intéressant , le guide intitulé L'Extrême-Sud du CRDP de Corse, disponible en ligne, où le lecteur trouvera notamment plus de détails sur la végétation, les figures sédimentaires, le contact entre roches sédimentaires et socle granitoïdique, etc.

Pour plus de détails sur l'ouverture du bassin algéro-provençal et la rotation antihoraire du microbloc corso-sarde, on pourra consulter la lithothèque de l'académie de Montpellier, par exemple la page Ouverture de la Méditerranée occidentale, ou encore quelques passages de l'article Présentation de la géologie régionale du Var : le massif hercynien des Maures et de Tanneron sur Planet-Terre.

Il existe enfin de nombreux articles sur les karsts sur Planet-Terre, parmi lesquels ces deux articles génériques : Karst et érosion karstique et Structures rencontrées dans un karst.