Image de la semaine | 02/11/2020

Les chenaux des « molasses » miocènes de la région lyonnaise (Rhône)

02/11/2010

Résumé

Chenaux, stratifications obliques et entrecroisées, et grésification plus ou moins régulière de dépôts sablo-conglomératiques.

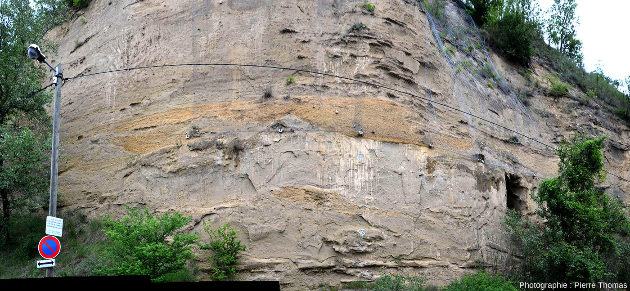

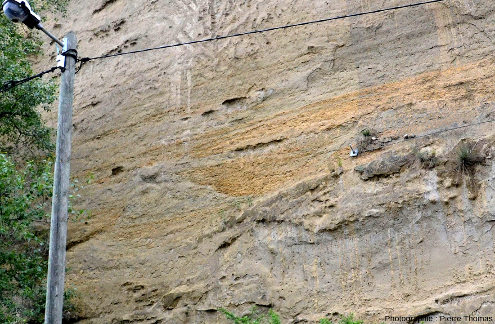

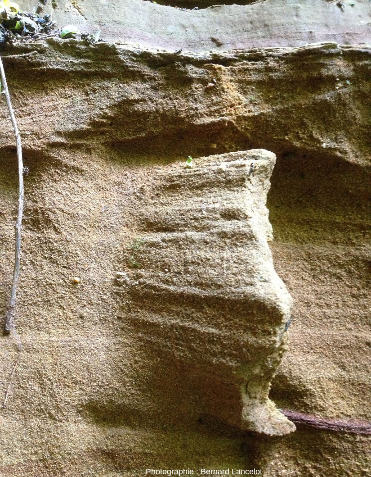

Ces chenaux, qui entaillent un grès tendre mal solidifié, sont remplis d'un sable graveleux plus grossier à éléments centimétriques jaunâtres. L'ensemble est recouvert de plusieurs mètres de grès tendre. Des lentilles de grès très consolidé sont mises en relief par l'érosion. Ces roches datent de l'Helvétien, ancien nom du Miocène moyen (−16 à −11,6 Ma) correspondant aux étages “modernes” Langhien et Serravallien.

Ces chenaux, qui entaillent un grès tendre mal solidifié, sont remplis d'un sable graveleux plus grossier à éléments centimétriques jaunâtres. L'ensemble est recouvert de plusieurs mètres de grès tendre. Des lentilles de grès très consolidé sont mises en relief par l'érosion. Ces roches datent de l'Helvétien, ancien nom du Miocène moyen (−16 à −11,6 Ma) correspondant aux étages “modernes” Langhien et Serravallien. | |

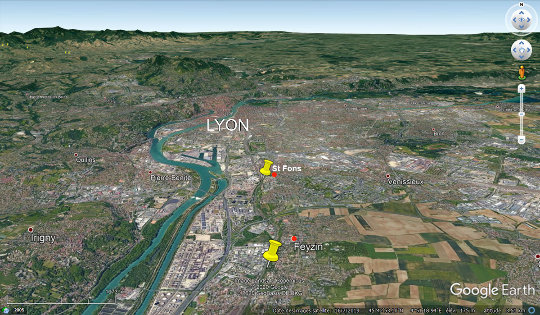

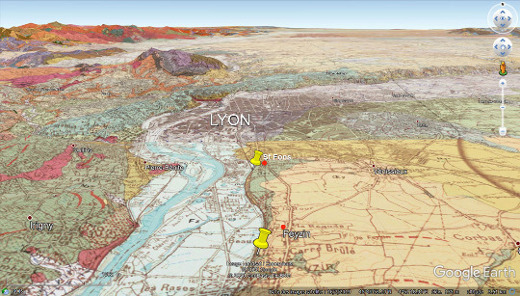

La ville de Lyon, et plus précisément ses quartiers et banlieues Sud et Sud-Est sont construites sur des terrains miocènes, très souvent recouverts par des terrains péri-glaciaires et glaciaires du Quaternaire (cf. Les grands traits de l'histoire géologique de Lyon et La géologie de Lyon depuis la confluence Rhône-Saône). Ces terrains miocènes affleurent remarquablement bien sur les communes de Saint-Fons et de Feyzin, en particulier au pied de la pente raccordant le “plateau” et la vallée du Rhône. Il s'agit d'affleurements de bord de petites rues/routes ou de chemins piétonniers qui longent la voie ferrée, affleurements formant souvent des falaises. Les photographies présentées ici ont en majorité été prises entre les deux punaises jaunes des figures 5 à 7. Les autres ont été prises en bord de routes ou au hasard des promenades dans des chemins creux dans le triangle Lyon-Voiron-Valence (points rouges sur la figure 8).

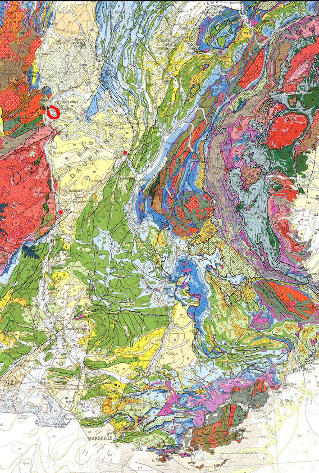

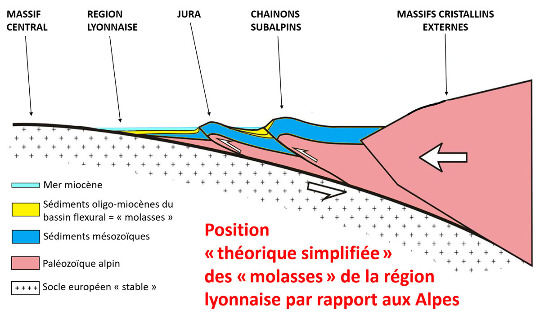

Cette mer miocène occupait le bassin flexural péri-alpin. Les sédiments qu'elle a déposés sont majoritairement sablo-gréso-conglomératiques. Ils sont regroupés sous l'ancien vocable de « molasse », vieux terme suisse signifiant que les grès qu'on y trouvait étaient excellents pour y tailler des « meules ». En effet, (1) il existe dans cette formation des niveaux de sables fins et de granulométrie homogène, et (2) la circulation de fluides et la diagenèse, irrégulières, y ont localement cimenté et grésifié certains niveaux. Les niveaux à meules correspondent à d'anciens sables fins et homogènes particulièrement (et homogènement) cimentés et grésifiés.

La notice de la carte de Givors décrit ainsi cette « molasse de Saint-Fons : m2.Helvétien-Tortonien ».

Les dépôts miocènes constituent la totalité du substratum anté-quaternaire dans la moitié orientale de la feuille. Dans le fossé d'effondrement rhodanien, localement subsident, la transgression miocène a atteint la région lyonnaise au cours de l'Helvétien puis, durant le Tortonien, le régime marin a laissé progressivement la place au régime continental. L'ensemble des sédiments se présente sous trois faciès dont le faciès des sables de Saint-Fons. C'est un sable calcaire et micacé, jaune clair ou gris, à grains fins, capricieusement consolidé en molasse gréseuse ; son origine est alpine. Dans la masse s'intercalent des lentilles avec galets d'argile ferrugineuse, jaunes et micacés qui proviennent du démantèlement de vases estuariennes et de leur reprise par les courants marins […]. La faune est dispersée, parfois rassemblée dans les lits plus grossiers. Elle comprend plus de 70 espèces dont 35 de Bryozoaires. Les organismes sont tous roulés : ils caractérisaient une mer tempérée chaude de profondeur inférieure à 100 mètres.

On peut aussi y trouver des intercalations de niveaux de galets. Cette « molasse » contient de très nombreuses figures de courant, notamment des stratifications obliques et entrecroisées, des chenaux… La sédimentation se faisait donc dans un milieu parcouru de courants, courants fluvio-deltaïques ou courants de marées.

Après les figures 5 à 10 précisant le cadre géologique, nous vous montrerons d'autres figures illustrant les faciès de cette molasse. Les photographies 11 à 13 et 16 à 18 ont été prises entre les deux punaises des figures 5 à 7. Les autres (15, 16 et à partir de 19) ont été prises au hasard des chemins creux dans le triangle Lyon-Voiron-Valence.

Ces photos (1 à 4, 11 à 13 et 16 à 18) ont été prises au pied du plateau qui domine la vallée du Rhône d'une quarantaine de mètres, le long de rues ou de chemins “coincés” entre voie ferrée et zone industrielle du côté Ouest, base du plateau du côté Est. Comme quoi on peut montrer de beaux objets géologiques naturels en pleine agglomération ou zone industrielle. Localisation par fichiers kmz des extrémités de l'affleurement principal entre Saint-Fons et Feyzin, au Sud de Lyon. | |

Le quart Sud-Est de ces images correspond au plateau qui domine la vallée du Rhône d'une quarantaine de mètres. Ce plateau est constitué de molasse recouverte de sédiments fluvio-glaciaires. C'est le long des routes et chemins entre la voie ferrée et le plateau qu'ont en majorité été prises les photos (1 à 4, 11 à 13 et 16 à 18) présentées ici. Comme quoi on peut montrer de beaux objets géologiques naturels dans une grande agglomération. | Le quart Sud-Est de ces images correspond au plateau qui domine la vallée du Rhône d'une quarantaine de mètres. Ce plateau est constitué de molasse recouverte de sédiments fluvio-glaciaires. C'est le long des routes et chemins entre la voie ferrée et le plateau qu'ont en majorité été prises les photos (1 à 4, 11 à 13 et 16 à 18) présentées ici. Comme quoi on peut montrer de beaux objets géologiques naturels dans une grande agglomération. |

Figure 8. Extrait de la carte géologique de France à 1/1 000 000 Tous les terrains jaunes-pale nommés “m”, de Genève à Arles et à Digne en passant par Chambéry, Lyon, Valence et Avignon correspondent aux sédiments miocènes déposés dans le bassin flexural péri-alpin. Au Nord, la subsidence a commencé à l'Oligocène (jaune vif, “g”). Le secteur de Saint-Fons et Feyzin est entouré en rouge. Valence et Voiron sont localisés par deux points rouges. | |

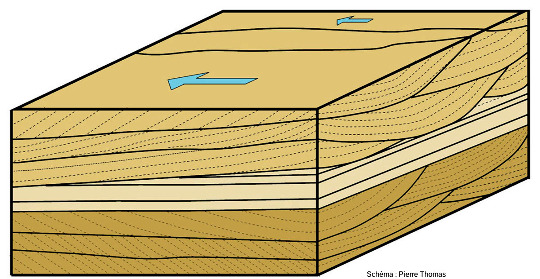

Source - © 2018 D'après Olivier Lacombe, modifié Selon le point de vue où on se place, on dira que le socle hercynien stable du Massif Central s'enfonce sous le poids des charriages alpins, ou que le socle hercynien du Massif Central glisse sous le domaine alpin qui se structure en un giga-prisme d'accrétion, avec des écailles s'enfonçant les unes sous les autres. | Figure 10. Bloc diagramme très théorique illustrant les géométries possibles des stratifications obliques Sur la face avant on voit ce qui peut être interprété comme des figures de progradation. Les couches supérieures (teinte intermédiaire) ont été déposées par des courants venant de droite (flèche bleue), chacune des trois séquences reposant sur la précédente par l'intermédiaire d'une surface d'érosion. L'histoire des couches inférieures (les plus sombres) est la même, sauf que le courant venait de gauche. Ces deux ensembles sont séparés par des couches (les plus claires) déposées en milieu calme, sans courant (donc sans pendage interne). La face latérale droite montre qu'on était dans un environnement avec des courants étroits creusant des chenaux dans le substratum. Si la vitesse des courants diminuait, le creusement s'arrêtait et au contraire le chenal se remblayait de sédiments. Le remblaiement pouvait prograder d'amont vers l'aval. Pour chacune des 19 photos de cet article, vous pourrez ainsi reconstituer types et chronologies des dépôts. D'autres photos de stratifications obliques peuvent être vues par exemple dans Les faciès fluvio-deltaïques du Crétacé terminal lacustre (faciès dit Rognacien) du Sud de la France, Stratifications obliques dans les grès du Cuisien de La Caunette, Hérault, Les stratifications obliques du Miocène provençal, région de Fontaine de Vaucluse (Vaucluse). |

Figure 14. Vue d'ensemble sur un secteur où les sables miocènes contiennent quelques galets Cette photo a été prise dans un secteur très sombre et à l'ombre. Les rares parties éclairées par des “taches” de soleil sont surexposées. | Figure 15. Zoom sur un secteur où les sables miocènes contiennent quelques galets Cette photo a été prise dans un secteur très sombre et à l'ombre. Les rares parties éclairées par des “taches” de soleil sont surexposées. |

La taille des galets est parfois très homogène, indiquant une dynamique des courants assez régulière pendant « un certain temps ». | La taille des galets est parfois très homogène, indiquant une dynamique des courants assez régulière pendant « un certain temps ». |

La structure en chenal se voit bien sur cette vue d'ensemble. | |

Les deux prochaines semaines, nous verrons d'autres structures sédimentaires classiques (des flute casts) ou moins classiques (des galets mous), photographiées sur les bords de cette rue Paul Descartes de Saint-Fons, qui est maintenant (avec la rue du Vieux Collège de Feyzin) intégrée dans l'Inventaire Auvergne-Rhône-Alpes du patrimoine géologique.

Mais en dehors de ces voies exceptionnelles, dont le cadre n'est pas très romantique (le long d'une voie ferrée très fréquentée la séparant à peine d'une zone industrielle), on peut tomber par hasard sur de beaux affleurements de molasse quand on se promène dans les vallons et chemins creux à l'intérieur du triangle Lyon-Voiron-Valence. Voici quelques vues d'ensemble et de détail que peut faire tout enseignant du Rhône, de l'Isère ou de l'Ardèche en se promenant le week-end ou pendant ses petites vacances.

La stratification est ici globalement horizontale. | |