Méga-pillow lavas et mini-perles de calcite de la plage de Menakoz, commune de Sopela (Pays basque espagnol)

Image de la semaine | 06/03/2023

Résumé

Des coulées exceptionnelles à méga-coussins de lave fracturés et calcitisés, et sphérules de calcite. Eau de mer, échanges cationiques et altération différentielle.

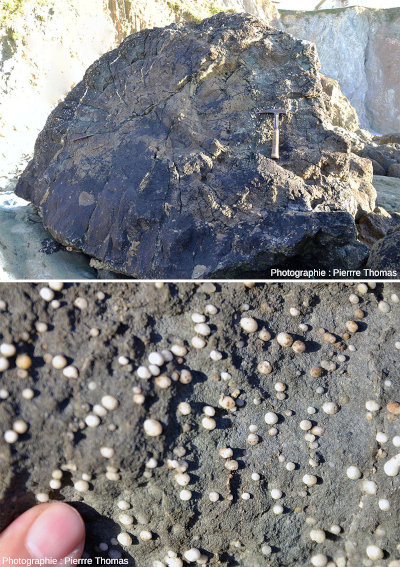

En haut, moitié d'un très gros coussin de lave (environ 2,5 m de diamètre) au pied d'une falaise (visible à l'arrière-plan) de laquelle il s'est éboulé. Sous le marteau, on devine de petits points blancs, semblables à ceux de la photo de la photo du bas qui proviennent d'un autre pillow lava situé 75 m au NO. Il s'agit de sphérules de calcite.

Nous avons déjà vu des basaltes basques (datés de 100 à 85 Ma, de l'Albien terminal au Santonien inférieur), basaltes mis en place sous la mer et interstratifiés dans les terrains regroupés classiquement sous le terme de « flyschs basques », flyschs datant du Crétacé supérieur au Paléocène.

Planet-Terre a déjà abordé ces sédiments, son volcanisme interstratifié, leur tectonique…

Concernant les « flyschs basques », on relira : Les flyschs du Crétacé-Tertiaire du Pays Basque : slumps et méga-slumps, turbidites et méga-turbidites..., Zumaia (pays basque espagnol) : là où l'érosion marine joue avec les couches sub-verticales des flyschs yprésiens (Éocène inférieur), Les trois plus beaux affleurements de la limite K-T en Pays Basque : Bidart, Baie de Loya et Zumaia, Failles affectant une série marno-calcaire montrant des cycles astronomiques de type Milankovitch, Zumaia, Espagne, Les slumps et les pillow lavas crétacés d'Armitza, Pays basque espagnol…

Concernant les basaltes alcalins, on retrouvera : Un volcanisme bien méconnu et pourtant si riche d'enseignement : le volcanisme du Crétacé supérieur du Pays Basque, ses pillow-lavas et la salinité de l'eau de mer, Un exceptionnel affleurement de pillow-lavas hydrothermalisés, Eibar, Pays Basque espagnol, Les slumps et les pillow lavas crétacés d'Armitza, Pays basque espagnol.

L'affleurement de cette semaine concerne encore ces basaltes sous-marins du Crétacé supérieur et n'apportera que peu de renseignements nouveaux par rapport à ce qui est décrit dans ces articles consacrés au volcanisme (origine, signification géodynamique, implication sur la salinité de l'eau de mer…). Il a pour but de montrer des beaux objets géologiques, objets classiques mais ici de faciès inhabituel : des pillow lavas “géants” avec prismation rayonnante, et des “perles” de calcite. Toutes les photographies ont été prises à une quinzaine de kilomètres au Nord-Ouest de Bilbao, à l'extrémité Ouest de la plage de Menakoz. Pensez-y si vous allez en vacances sur les plages basques ou si vous allez visiter le Musée Guggenheim de Bilbao.

Le diamètre est d'environ 2,5 à 3 m, d'après la taille des personnages qui donnent l'échelle, alors que le diamètre classique d’un coussin de lave ne dépasse que très rarement 1 m. Pourquoi une telle taille exceptionnelle ? Une prismation rayonnante est visible sur les trois-quarts extérieurs du pillow. La prismation se fait classiquement par fracturation d'une lave solide mais encore chaude qui se rétracte en se refroidissant. La prismation est courante dans les coulées de lave (cf. La complexité de la structure interne d'une coulée de basalte, carrière de Roure, Saint-Pierre le Chastel (Puy-de-Dôme)), les dykes (cf. La prismation interne des dykes : exemple des dykes de l'île de Sao Vincente, Cap Vert), les sills (cf. Sill et coulée dans le Parc National de Yellowstone, USA) mais existe aussi, bien que plus rarement, dans certains pillows (cf. figure 6 de Les ophiolites en 180 photos – 4/7 Basaltes en coussins, coulées et sédiments et figure 1 dans L'ophiolite d'Oman – une galerie de photos). | Le diamètre est d'environ 2,5 à 3 m, d'après la taille des personnages qui donnent l'échelle, alors que le diamètre classique d’un coussin de lave ne dépasse que très rarement 1 m. Pourquoi une telle taille exceptionnelle ? Une prismation rayonnante est visible sur les trois-quarts extérieurs du pillow. La prismation se fait classiquement par fracturation d'une lave solide mais encore chaude qui se rétracte en se refroidissant. La prismation est courante dans les coulées de lave (cf. La complexité de la structure interne d'une coulée de basalte, carrière de Roure, Saint-Pierre le Chastel (Puy-de-Dôme)), les dykes (cf. La prismation interne des dykes : exemple des dykes de l'île de Sao Vincente, Cap Vert), les sills (cf. Sill et coulée dans le Parc National de Yellowstone, USA) mais existe aussi, bien que plus rarement, dans certains pillows (cf. figure 6 de Les ophiolites en 180 photos – 4/7 Basaltes en coussins, coulées et sédiments et figure 1 dans L'ophiolite d'Oman – une galerie de photos). |

On voit bien la section polygonale des prismes découpant le haut du pillow sous ma chaussure. | |

Une prismation frustre se devine. La photo suivante correspond à un détail, juste au niveau du marteau. | Figure 6. Détail du pillow précédent, plage de Menakoz, Pays basque espagnol On devine la prismation frustre, et surtout de très nombreuses petites “taches” blanches, des sphérules de calcite remplissant les vacuoles du basalte et dégagées par l'altération-érosion marine. |

La photo suivante correspond à un zoom de la zone externe du giga-pillow, sous les pieds qui donnent ici l'échelle. | Figure 8. Zoom sur les 20 cm externes du giga-pillow précédent, plage de Menakoz, Pays basque espagnol On voit bien de nombreuses petites sphères blanches de calcite, sauf à 15 cm sous le pied à gauche, autour d'une zone localement tapissée d'un dépôt riche en oxydes ferriques hydratés où ces sphérules sont absentes mais où il y a, à la place, des cavités hémisphériques. Ces cavités marquent sans doute l'emplacement de sphères de calcite maintenant absentes. On peut supposer que cette richesse locale en oxydes ferriques provient de l'oxydation de sulfures (pyrite – FeS2 – probable), présence classique dans les basaltes. L'oxydation de ces sulfures aurait produit de l'acide sulfurique qui aurait dissout les sphérules de calcite du voisinage. |

Ces deux décimètres les plus externes sont particulièrement riches en sphérules de calcites. Ce giga-pillow est atteint par les grosses vagues déferlantes à marée haute. Les deux prochaines photos correspondent à deux zooms sur le prisme du centre de l'image (celui que je touche). | |

Figure 10. Vue rapprochée sur les sphèrules de calcite déjà visibles sur la figure 9 Ces “perles” mesurent de 1 à 3 mm de diamètre (mon ongle mesure 12 mm dans sa plus grande largeur). Ces sphères sont en relief et dépassent plus ou moins de la surface du basalte. Celles qui ont une ombre allongée dépassent beaucoup ; celles sans ombre (ou à ombre très courte) sont presque totalement enchâssées dans le basalte. Même celles qui dépassent beaucoup sont bien fixées au basalte, et même les vagues de tempête ne les enlèvent pas. | Figure 11. Zoom sur les sphèrules de calcite déjà visibles sur la figure 9 Ces “perles” mesurent de 1 à 3 mm de diamètre (mon ongle mesure 12 mm dans sa plus grande largeur). Ces sphères sont en relief et dépassent plus ou moins de la surface du basalte. Celles qui ont une ombre allongée dépassent beaucoup ; celles sans ombre (ou à ombre très courte) sont presque totalement enchâssées dans le basalte. Même celles qui dépassent beaucoup sont bien fixées au basalte, et même les vagues de tempête ne les enlèvent pas. |

Cet affleurement et ses “perles” posent deux questions.

Première question : pourquoi ces sphérules de calcites qui, à priori, remplissent des vacuoles périphériques d'un pillow (cf. Un exceptionnel affleurement de pillow-lavas hydrothermalisés, Eibar, Pays Basque espagnol) sont-elles en relief au-dessus de la surface de la fracture qui a coupé le pillow en deux ? On peut supposer qu'il s'agit d'altération-érosion différentielle. La calcite est peu altérable par l'eau de mer qui, en surface, est sursaturée en CaCO3 et a un pH de 8,2, légèrement basique. Par contre le basalte est très altérable, surtout par l'eau de mer. Par gros temps et marée haute, les vagues viennent frapper ce pillow. Cette eau imbibe le basalte et l'altère dans sa masse, beaucoup plus que la calcite. Et le déferlement des vagues enlève beaucoup plus facilement le basalte en cours d'altération que la calcite.

La deuxième question concerne l'origine de la calcite. La réponse à cette question, qui a des implications beaucoup plus importantes que quelques sphèrules de calcite, se trouve à la fin de l'article Un volcanisme bien méconnu et pourtant si riche d'enseignement : le volcanisme du Crétacé supérieur du Pays Basque, ses pillow-lavas et la salinité de l'eau de mer. Un basalte émis sous la mer, que ce soit au niveau d'une dorsale ou comme ici d'une marge continentale en cours de formation, est soumis à un intense hydrothermalisme dû à des circulations d'eau de mer réchauffée. Les cations de l'eau de mer, en particulier les deux plus abondants, Na+ (10,78 g/L) et Mg+2 (1,28 g/L), réagissent avec deux des minéraux les plus important des basaltes, les feldspaths et les pyroxènes, selon les réactions suivantes :

- plagioclase calcique (anorthite) + Na+ (eau de mer) → plagioclase sodique (albite) + Ca2+,

- pyroxène calco-magnésien (diopside) + Mg2+ (eau de mer) → pyroxène magnésien (enstatite) + Ca2+.

Il y a donc “décalcification” des minéraux des basaltes, et c'est ce calcium qui va former la calcite qui remplit les vacuoles. Et en plus, il y a “désodiumisation” et “démagnésification” de l'eau de mer ; mais c'est une autre histoire.

Et, comme le montrent les photographies suivantes, cette calcite ne fait pas que remplir des vacuoles, elle remplit les très nombreuses fractures qui affectent cette coulée de basalte du Crétacé.

Ce giga-pillow est recoupé par des fractures remplies de calcite. La surface verticale sur laquelle est posé mon couteau devait correspondre à une fracture remplie de calcite. L'autre partie du pillow a été “enlevé” par l'érosion. La calcite qui devait tapisser les bords de cette cassure a quasiment disparu, sauf quelques placages qui sont restés “collés” sur le demi-pillow arrière. On peut voir à quoi ressemble une fracture calcitisée vue de face sur le “petit” bloc visible en bas à droite de la photo. | Figure 13. Gros plan sur la face du pillow de la photo précédente, plage de Menakoz, Pays basque espagnol On y voit (1) les sections de fractures recoupant le plan d'observation, (2) des restes (centimétriques) de calcite plaquée sur le basalte, restes probables de la calcite qui remplissait la fracture, et (3) sous forme de petits “points”, des vacuoles (millimétriques) remplies de calcite. |

Détail de la figure précédente. | |

Détail de la figure précédente. |

Tous les pillow visibles à l'Ouest de la plage de Menakoz ne sont pas “exceptionnels” (géants, calcitisés, prismés…). Il y en a de parfaitement “classiques”, tels ceux qu'on peut voir dans tous les affleurements de volcanisme sous-marin ou sous-lacustre, et bien sûr dans les ophiolites et au niveau des dorsales (cf. Les ophiolites en 180 photos – 4/7 Basaltes en coussins, coulées et sédiments).

Cet affleurement, lors de l'émission des basaltes, formait une coulée plate et sub-horizontale, interstratifiée dans les sédiments de la base du Crétacé supérieur. Ces sédiments et la coulée de basalte ont ensuite été verticalisés à l'Éocène lors de la tectonique pyrénéo-cantabrique. On voit ces sédiments verticalisés quelques mètres à droite du “piton”. | |

Cet affleurement, lors de l'émission des basaltes, formait une coulée plate et sub-horizontale, interstratifiée dans les sédiments de la base du Crétacé supérieur. Ces sédiments et la coulée de basalte ont ensuite été verticalisés à l'Éocène lors de la tectonique pyrénéo-cantabrique. | Cet affleurement, lors de l'émission des basaltes, formait une coulée plate et sub-horizontale, interstratifiée dans les sédiments de la base du Crétacé supérieur. Ces sédiments et la coulée de basalte ont ensuite été verticalisés à l'Éocène lors de la tectonique pyrénéo-cantabrique. |

Source - © 2008 D’après Alberto Varela – CC BY 2.0 Figure 22. Vue sur la plage de Menakoz (au premier plan), Pays basque espagnol C'est au niveau du cap, à droite, qu'ont été prises toutes les photos. Les photos 2 à 4 et 7 à 17 ont été prises au niveau du rocher qui s'avance dans la mer et qui n'est qu'un ilot à marée haute. Les photos 5, 6, 19 à 21 ont été prises de part et d'autre de la falaise noire qui termine le cap à marée haute et qui correspond (vu sous un autre angle) au “piton” des trois photos précédentes. | La petite punaise jaune localise le piton-promontoire des photos 19 à 21. On voit bien, sur l'estran à gauche et à droite, les couches verticale des « flyschs basques ». Localisation par fichier kmz de l'affleurement à méga-pillow lavas et mini-perles de calcite de la plage de Ménakoz, Pays basque espagnol. |

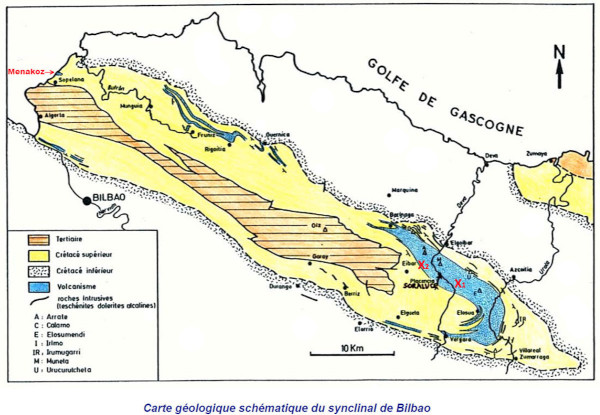

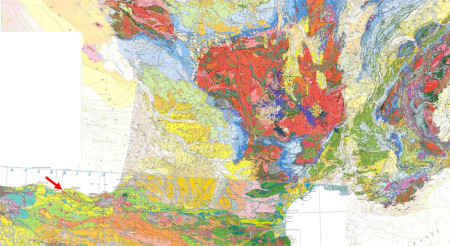

Figure 24. Carte géologique simplifiée du synclinal de Bilbao Le Crétacé supérieur est coloré en jaune ; ses basaltes interstratifiés sont figurés en bleu. La plage de Menakoz et ses pillows est indiquée par la flèche rouge. | Localisation par fichier kmz de l'affleurement à méga-pillow lavas et mini-perles de calcite de la plage de Ménakoz, Pays basque espagnol. |

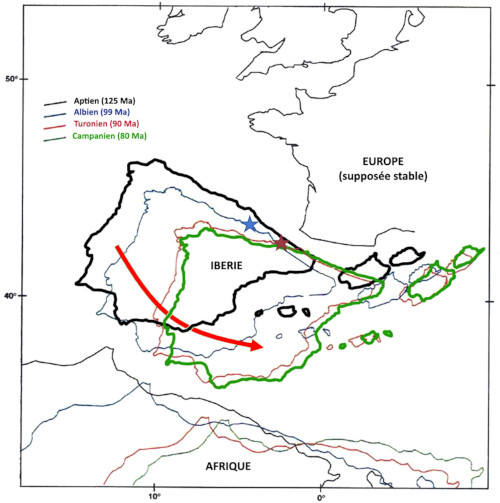

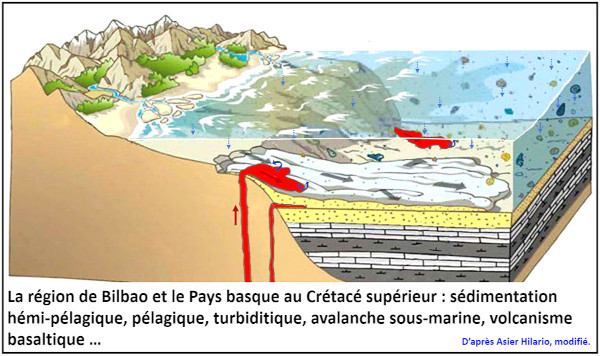

Ces mouvements sont associés à la dérive de l'Afrique vers l'Est, et sont responsables de l'ouverture du Golfe de Gascogne (à lithosphère océanique). En première approximation, le Golfe de Gascogne correspond à l'espace situé entre la côte Nord-ibérique aptienne (noire) et la côte Nord-ibérique campanienne (verte). La flèche rouge matérialise cette rotation de l'Ibérie. Les étoiles bleue et brune correspondent à la position de Bilbao à l'Albien et au Turonien. La position des basaltes de la plage de Menakoz au Cénomanien (âge des éruptions volcaniques) se trouvait donc entre ces deux étoiles. Les mouvements de rapprochement qui ont suivi et qui sont à l'origine des Pyrénées ne sont pas représentés. La rotation du bloc corso-sarde qui se sépara de l'Ibérie à l'Oligocène terminal / Miocène et provoqua l'ouverture de la Méditerranée occidentale n'est pas non plus représentée. | Source - © 2013 D'après Aser Hilario, modifié Le volcanisme (appartenant à la série alcaline et non pas tholéiitique contrairement aux basaltes océaniques) a lieu sur ce qui était en train de devenir la marge de ce Golfe de Gascogne, golfe qui possède une lithosphère océanique. Ce volcanisme, sous-marin mais ayant lieu sur croute continentale émet des coulées interstratifiées dans une série sédimentaire complexe globalement connues sous le nom de « flyschs basques », bien qu'elle ne soit pas constituée que de turbidites. La lithosphère océanique (ou continentale amincie) se trouverait plus loin sur la droite de ce schéma. |