Image de la semaine | 26/09/2016

Les trois plus beaux affleurements de la limite K-T en Pays Basque : Bidart, Baie de Loya et Zumaia

26/09/2016

Résumé

La limite Crétacé-Tertiaire bien visible dans des affleurements de dépôts marins continus.

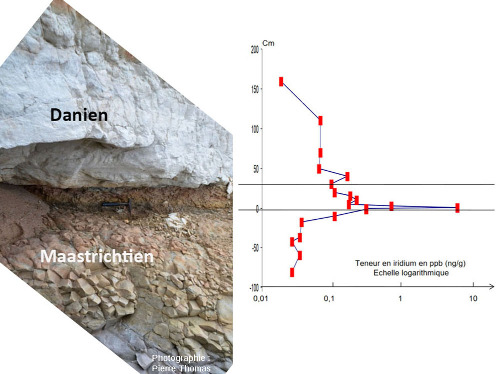

Figure 1. La limite K-T (Crétacé-Tertiare et même, ici, Maastrichtien/Danien) à Bidart, Pyrénées Atlantiques

La couche d'argile riche en iridium correspond au niveau brun au centre de l'image. C'est au niveau de sa base, très sombre, que la concentration en iridium est la plus forte. Cette couche d'argile est plus tendre et érodable que les marnes et calcaires voisins. Elle est en retrait par rapport aux couches du dessus et du dessous et on ne la voit qu'au fond d'un "sillon". Ce sillon est assez souvent rempli de cailloutis et d'éboulis venant de plus haut dans la falaise. En ce mois d'octobre 2013, tout le haut de ce sillon était plein d'éboulis, et on ne voyait la couche d'argile que sur moins d'1,5 m de longueur. Cette couche d'argile repose sur des marnes beiges et grises (à droite) du Maastrichtien terminal, le dernier étage du Crétacé, et est surmontée par les calcaires blancs et rose du Danien, le premier étage du Paléocène. Cette limite Maastrichtien/Danien (la fameuse limite K-T) est datée de 66 Ma. L'ensemble de la série a été basculé de 45° vers la gauche par l'orogenèse pyrénéenne.

La limite K-T (66 Ma) a fait couler des tonnes d'encre depuis qu'une origine météoritique fut proposé par Alvarez et al. en 1980, puis qu'une origine volcanique fut proposées quelques années plus tard et notamment défendue en France par Vincent Courtillot. Le but de cet article n'est pas de discuter l'origine de cette extinction (voir, par exemple, pour cela La crise Crétacé-Paléogène et l'hypothèse météoritique, 34 ans après). Le but est de montrer à quoi ressemble "macroscopiquement" cette limite sur le terrain telle qu'on peut la voir avec des élèves, aussi bien en Pays Basque français qu'espagnol où trois affleurements sont particulièrement démonstratifs, quand ils ne sont pas recouverts par des éboulis, fréquents dans ce pays de falaises lors des grandes tempêtes.

Il y a une sédimentation marine permanente pendant tout le Crétacé supérieur et tout le Paléocène au Pays Basque, ce qui est rare en France où la période Crétacé terminal / Paléocène basal correspond souvent à une période d'émersion (cf. La limite Crétacé-Tertiaire). En Pays Basque, 80% de ces sédiments sont de nature turbiditique, et se sont donc déposés de manière assez discontinue. Mais 20% de ces sédiments sont des sédiments pélagiques, qui se sont déposés de manière très continue. Cette pluie sédimentaire constante, à défaut d'être homogène, a notamment enregistré les cycles de Milankovitch à Zumaia (cf. Failles affectant une série marno-calcaire montrant des cycles astronomiques de type Milankovitch, Zumaia, Espagne). Par chance, au moins sur trois sites, la limite K-T (plus précisément la limite Maastrichtien / Danien) s'est produite pendant un épisode de sédimentation purement pélagique et les sédiments ayant enregistré cette transition n'ont pas été perturbés, ni par des avalanches ou éboulement sous-marins, ni par des slumpings...

Nous vous montrons cette semaine 10 photos prises sur la plage de Bidart (ainsi qu'un schéma explicatif), affleurement très facilement accessible juste au Sud de Biarritz (il suffit que la marée ne soit pas trop haute), 7 photos prises dans la baie de Loya, 2 km au Nord-Est d'Hendaye, tel qu'il était en 1998 [un éboulement en 2005 a (provisoirement ?) recouvert le plus bel affleurement de la limite K-T de cette baie], et 6 photos prises à Zumaia à 40 km à l'Ouest de la frontière franco-espagnole (la marée doit être basse pour y accéder.) Les fichiers kmz suivants permettent de localiser ces 3 sites avec précision : Bidart.kmz, Baie-de-Loya.kmz et Zumaia.kmz.

Figure 2. La couche d'argile relativement sombre correspondant à la limite K-T à Bidart, Pyrénées Atlantiques La base particulièrement sombre de cette couche d'argile correspond au niveau très enrichi en iridium. Cette couche d'argile repose sur des marnes grises, beiges ou rosées (en bas, à droite) contenant des microfossiles du Maastrichtien et est surmontée par des calcaires contenant des microfossiles du Danien. | Figure 3. La couche d'argile relativement sombre correspondant à la limite K-T à Bidart, Pyrénées Atlantiques La base particulièrement sombre de cette couche d'argile correspond au niveau très enrichi en iridium. Cette couche d'argile repose sur des marnes grises, beiges ou rosées (en bas, à droite) contenant des microfossiles du Maastrichtien et est surmontée par des calcaires contenant des microfossiles du Danien. |

La base particulièrement sombre de cette couche d'argile correspond au niveau très enrichi en iridium. Cette couche d'argile repose sur des marnes grises, beiges ou rosées (en bas, à droite) contenant des microfossiles du Maastrichtien et est surmontée par des calcaires contenant des microfossiles du Danien. | |

La couche riche en iridium correspond à la base de la couche d'argile sombre. Ce niveau riche en iridium contient 100 fois plus de ce métal que les terrains sous- et sus-jacents.

Courbe tirée de Ph. Bonté, O. Delacotte, M. Renard, C. Laj, D. Boclet, C. Jehanno, R. Rocchia, 1984. An iridium rich layer at the Cretaceous/Tertiary boundary in the Bidart Section (Southern France), Geohysical Research Letters, 11, 5, 473-476.

Figure 6. Vue d'ensemble sur la limite K-T de Bidart À droite de cette limite, les marnes maastrichtiennes. À gauche, les calcaires blancs et roses du Danien. | Figure 7. Vue d'ensemble sur la limite K-T de Bidart À droite de cette limite, les marnes maastrichtiennes. Sous les marnes, le Crétacé supérieur devient plus calcaire (le 1/3 droit de l'image). À gauche, les calcaires blancs et roses du Danien. Les images suivantes montrent la surface des strates calcaires de la droite. |

Figure 8. La surface de la couche calcaire du Maastrichtien visible à droite de la figure précédente Cette dalle permettait en 2013 de prouver "macroscopiquement" l'âge mésozoïque de ces calcaires puisqu'une ammonite de 20 cm de diamètre était visible (forcément vue très en biais) à plus de 10 m de hauteur. Cette ammonite est indiquée par la flèche noire. L'érosion enlèvera cette ammonite un jour ou l'autre, mais en dégagera aussi de nouvelles. La couche d'argile sombre matérialisant la limite K-T est visible à l'extrême gauche de la photo. | |

Figure 10. Gros plan sur l'ammonite, ici "re-circularisée", des deux photos précédentes L'image originale (où l'ammonite était vue très en biais) a été déformée de façon à quasiment circulariser l'ammonite qui devient alors parfaitement reconnaissable. L'âge mésozoïque de ces couches est ainsi confirmé. | |

Figure 11. La limite K-T de Bidart (Pyrénées Atlantiques) vue à 15 ans d'intervalle, en 1998 et 2013

Ce montage illustre les éventuels problèmes qu'on peut rencontrer avec des élèves.

(1) La falaise est "vivante" et elle évolue à chaque tempête. Il arrive que la couche d'argile matérialisant la limite K-T soit totalement masquée par du sable ou par des éboulis.

(2) Cette plage est une plage naturiste, avec beaucoup de naturistes homosexuels. Cela pourrait gêner certains élèves et surtout certains parents.

Sur cette photo prise en 1998, la limite K-T correspond à la couche d'argile sombre traversant le petit promontoire du haut à gauche vers le bas à droite. L'érosion marine a tellement affouillé cette couche d'argile tendre que le promontoire est "percé" de part en part. L'éboulement de 2005 était donc prévisible.

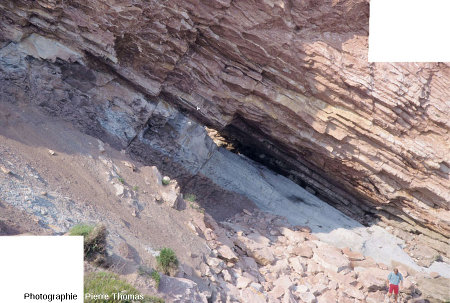

Sur cette photo prise en 1998, la limite K-T correspond à la couche d'argile sombre traversant le petit promontoire du haut à gauche vers le bas à droite. L'érosion marine a tellement affouillé cette couche d'argile tendre que le promontoire est "percé" de part en part. L'éboulement de 2005 était donc prévisible. | Figure 14. Zoom sur la limite K-T de la Baie de Loya dans son état de 1998 La couche d'argile matérialisant la limite K-T est encadrée par deux petites flèches blanches. L'affouillement de cette couche d'argile qui a "creusé une grotte" à travers le promontoire est particulièrement visible. Cette couche est l'équivalent de la couche d'argile de Bidart située 15 km au NE. |

Figure 15. Zoom sur la limite K-T de la Baie de Loya dans son état de 1998 La couche d'argile matérialisant la limite K-T est encadrée par deux petites flèches blanches. L'affouillement de cette couche d'argile qui a "creusé une grotte" à travers le promontoire est particulièrement visible. Cette couche est l'équivalent de la couche d'argile de Bidart située 15 km au NE. |

Figure 17. Évolution du versant NO de la baie de Loya et de sa limite K-T entre 1998 et 2013

En 2013, la limite K-T était invisible, car masquée sous des éboulis.

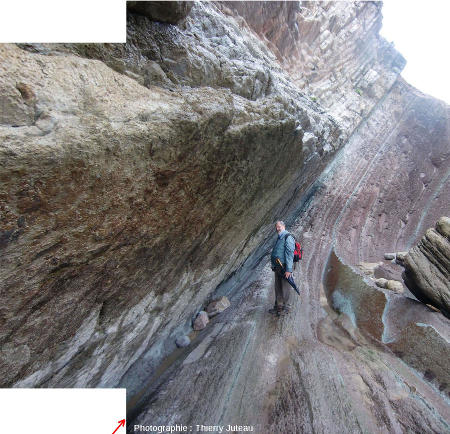

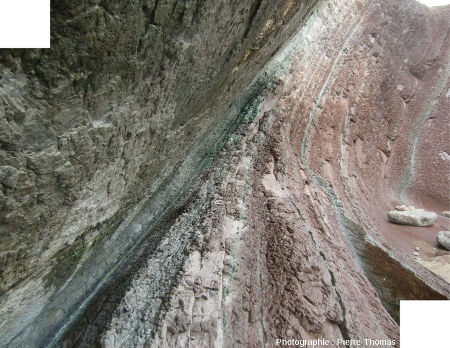

Cette limite se trouve au fond d'une crique et n'est accessible qu'à marée basse, en arrivant par la mer. La limite K-T correspond là aussi à une couche argileuse très érodée et recouverte en surplomb par le Danien. Un jour ou l'autre, une grosse tempête provoquera un éboulement qui masquera pour un temps certain ce magnifique affleurement. | Cette limite se trouve au fond d'une crique et n'est accessible qu'à marée basse, en arrivant par la mer. La limite K-T correspond là aussi à une couche argileuse très érodée et recouverte en surplomb par le Danien. Un jour ou l'autre, une grosse tempête provoquera un éboulement qui masquera pour un temps certain ce magnifique affleurement. |

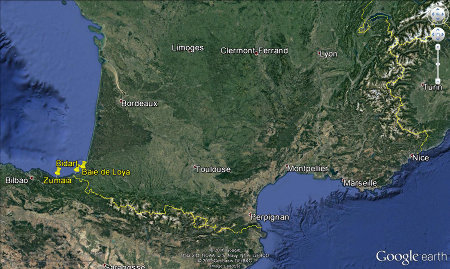

Figure 24. Localisation des sites de Bidart, de la Baie de Loya et de Zumaia

Retrouvez plus précisément ces lieux avec les fichiers Bidart.kmz, Baie-de-Loya.kmz et Zumaia.kmz.

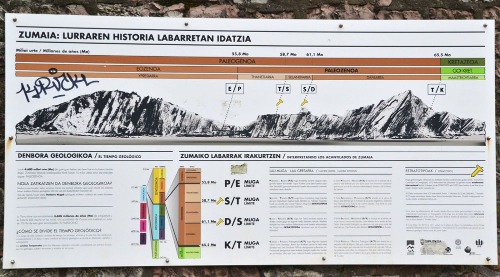

À Zumaia, des autorités et/ou des associations compétentes ont mis en place sur la plage un panneau explicatif qui localise les points géologiquement intéressants de la côte (dont la limite K-T et deux « clous d'or ») et donne des explications claires (en basque et en espagnol). Hélas, si on peut trouver des informations sur la Baie de Loya à l'ancienne "ferme" Asporotsttipi (gérée par le CPIE Littoral basque située à 1200 m de la limite K-T), on ne trouve aucune information à Bidart, ou alors cette information est bien cachée. La seule chose que semble avoir fait la municipalité, c'est de mettre un panneau interdisant globalement la plage, panneau qui évidement n'est respecté ni par les surfeurs, ni par les naturistes, ni par les géologues. En France, en effet, plutôt que de signaler les quelques sites vraiment dangereux pour laisser aux citoyens la liberté de jugement et de choix (falaise en surplomb au pied de laquelle il vaut mieux éviter de prendre un bain de soleil pendant une forte tempête, le seul danger réel pour prendre l'exemple de la plage de Bidart) les autorités françaises préfèrent très souvent une interdiction globale. Le but de ce genre d'interdiction n'est pas de sauver des vies, puisqu'une interdiction globale qui n'explique rien de l'éventuel danger n'est respectée par personne et ne sauve donc personne, ce que les autorités savent. Le but de ce type d'interdiction, c'est simplement de décharger les autorités de la responsabilité d'un éventuel accident, ce qu'on peut appeler le principe de précaution judiciaire ou administrative.

On pourrait apprendre la fable d'Ésope aux autorités françaises : à force de « crier au loup » quand il n'y a pas de loup, les gens ne fuient plus quand quelqu'un crie au loup et qu'il y en a effectivement un qui arrive. En France, il est impossible de séparer les 95% des panneaux "de précaution judiciaire" que les gens ont pris l'habitude de ne pas respecter, parce que le danger est objectivement très faible et facilement maitrisable, des 5% des panneaux signalant un vrai danger difficile à maitriser.

La limite K-T se trouve au niveau de la croix rouge. L'immense danger (!) de se rendre sur ce point à marée basse (la marée était au 3/4 haute quand cette photo a été prise) et nécessitant cette interdiction absolue ne saute pas aux yeux ! Ah, le principe de précaution judiciaire ! |