Image de la semaine | 16/01/2023

Curiosités géologiques et périgéologiques sur le Plateau du Coiron (Ardèche)

19/01/2023

Résumé

Prismes, basalte vacuolaire ou à gros cristaux, pyroclastites, diatomite et aménagements anthropiques.

Ce dolmen n'est vraisemblablement pas une construction néolithique, mais une construction beaucoup plus récente, sans doute érigée par un habitant du secteur. Aucun document touristique ou historique n'en parle alors que d'autres dolmens authentiquement néolithiques existent dans le Coiron, comme celui de Mias près de Lussas, ou celui dit du Devès du Serre à Saint-Laurent-sous-Coiron. Qui (sans doute un propriétaire du terrain) a bâti ce dolmen, quand, et pourquoi ? La non-réponse à ces questions n'empêche pas d'être très étonné quand on tombe par hasard sur cette construction au détour d'un chemin.

Localisation par fichier kmz des curiosités géologiques et périgéologiques du Plateau du Coiron (Ardèche) présentées dans cet article.

Figure 2. Le « dolmen » de Monteillet (Saint-Gineys en Coiron, Ardèche), au bord d'un chemin

Ce dolmen n'est vraisemblablement pas une construction néolithique, mais une construction beaucoup plus récente, sans doute érigée par un habitant du secteur. Aucun document touristique ou historique n'en parle alors que d'autres dolmens authentiquement néolithiques existent dans le Coiron, comme celui de Mias près de Lussas, ou celui dit du Devès du Serre à Saint-Laurent-sous-Coiron. Qui (sans doute un propriétaire du terrain) a bâti ce dolmen, quand, et pourquoi ? La non-réponse à ces questions n'empêche pas d'être très étonné quand on tombe par hasard sur cette construction au détour d'un chemin.

Quand on parcourt petites routes et chemins sur (et même stratigraphiquement “sous”) le plateau basaltique mio-pliocène du Coiron à la recherche de bases de coulées et de paléosols, de dykes…, on tombe parfois sur des curiosités purement géologiques, mais aussi “périgéologiques”, comme des aménagements ou utilisations anthropiques des roches locales. Après un quasi-dolmen en orgues basaltiques, nous vous montrerons d'où auraient pu venir ces prismes, différents faciès atypiques de ces basaltes, des projections phréatomagmatiques mélanges de basalte, de calcaire et de péridotite, un abreuvoir taillé dans ces roches, une grenouille fossile…

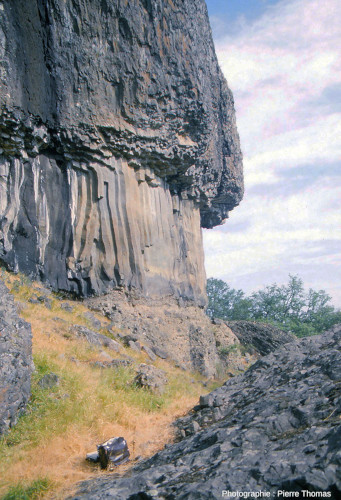

Figure 3. Prismes basaltiques relativement irréguliers et de grande taille dans la coulée dite de Mirabel Les constructeurs du “dolmen” des figures 1 et 2 n'ont eu aucune peine à trouver des prismes basaltiques dans les environs. | Figure 4. Moitié inférieure de la coulée de Mirabel (Ardèche), Le Baumier De bas en haut, on voit un niveau d'alluvions de fond de vallée sur lesquelles a coulé le basalte, la vraie colonnade et ses prismes minces et réguliers, et le bas de l'entablement et ses prisme étroits et irréguliers (cf. figure 2 de Sill et coulée dans le Parc National de Yellowstone, USA). Les constructeurs du “dolmen” des figures 1 et 2 n'ont eu aucune peine à trouver des prismes basaltiques dans les environs. |

Figure 5. Affleurement montrant l'altération en boules d'un basalte du Coiron (Auche, Ardèche) Quand les basaltes ne sont pas prismés et ont une structure relativement homogène, ils s'altèrent souvent en boules avec un fréquent débit « en pelures d'oignon », ce qui est beaucoup plus courant que beaucoup ne le pensent (cf. Le débit et l'altération en boules des basaltes). Le Plateau du Coiron est là pour nous le rappeler. | Figure 6. Altération en boule d'un basalte du Coiron (Auche, Ardèche) Quand les basaltes ne sont pas prismés et ont une structure relativement homogène, ils s'altèrent souvent en boules avec un fréquent débit « en pelures d'oignon », ce qui est beaucoup plus courant que beaucoup ne le pensent (cf. Le débit et l'altération en boules des basaltes). Le Plateau du Coiron est là pour nous le rappeler. |

Figure 7. Basalte à très gros cristaux de ferromagnésiens noirs, très vraisemblablement des pyroxènes Au hasard de son cheminement sur les chemins du Coiron, on peut tomber sur du basalte à cristaux géants, comme ici au Coulet de la Soulière. | Au hasard de son cheminement sur les chemins du Coiron, on peut tomber sur du basalte à cristaux géants, comme ici au Coulet de la Soulière. |

Au hasard de son cheminement sur les chemins du Coiron, on peut tomber sur du basalte à cristaux géants. | |

Figure 10. Basalte très vacuolaire, coulée de Mirabel (Ardèche) Les parois des vacuoles sont tapissées de cristaux (calcite, aragonite, zéolites… ?) déposés par des fluides ayant circulé dans le basalte pendant ou après l'éruption ayant émis la coulée. Ce basalte appartient à la base scoriacée d'une coulée, coulée qui surmonte un niveau de pyroclastites recouvrant lui-même les marno-calcaires mésozoïques régionaux. | Figure 11. Détail de ce basalte très vacuolaire, coulée de Mirabel (Ardèche) Les parois des vacuoles sont tapissées de cristaux (calcite, aragonite, zéolites… ?) déposés par des fluides ayant circulé dans le basalte pendant ou après l'éruption ayant émis la coulée. Ce basalte appartient à la base scoriacée d'une coulée, coulée qui surmonte un niveau de pyroclastites recouvrant lui-même les marno-calcaires mésozoïques régionaux. |

Figure 12. Affleurement de basalte très vacuolaire, coulée de Mirabel (Ardèche) Les parois des vacuoles sont tapissées de cristaux (calcite, aragonite, zéolites… ?) déposés par des fluides ayant circulé dans le basalte pendant ou après l'éruption ayant émis la coulée. Ce basalte appartient à la base scoriacée d'une coulée, coulée qui surmonte un niveau de pyroclastites recouvrant lui-même les marno-calcaires mésozoïques régionaux. | |

Les fluides à l'origine des vacuoles et de leurs cristaux viennent sans doute de ce substratum qui devait être riche en eau lors du passage de la coulée.

Figure 16. Détail sur les niveaux pyroclastiques des photos précédentes, Coulet de la Soulière (Ardèche) Ces niveaux bien stratifiés sont constitués de scories basaltiques plus ou moins grossières, de nodules de péridotites altérés jaunâtres et de fragments blancs de marno-calcaire. La présence en abondance de fragments du substratum marno-calcaire dans ces pyroclastiques laisse supposer que les éruptions ayant émis ces pyroclastiques étaient des éruptions violentes, ce qui est étonnant en pays basaltique, sauf en cas d'éruption phréatomagmatique. | Figure 17. Zoom sur les niveaux pyroclastiques des photos précédentes, Coulet de la Soulière (Ardèche) Ces niveaux bien stratifiés sont constitués de scories basaltiques plus ou moins grossières, de nodules de péridotites altérés jaunâtres et de fragments blancs de marno-calcaire. La présence en abondance de fragments du substratum marno-calcaire dans ces pyroclastiques laisse supposer que les éruptions ayant émis ces pyroclastiques étaient des éruptions violentes, ce qui est étonnant en pays basaltique, sauf en cas d'éruption phréatomagmatique. |

Site à une centaine de mètre de la petite falaise des figures 14 à 17. Un abreuvoir (ou une mangeoire) au centre de la photo, a été taillé in situ dans ces niveaux pyroclastiques. | |

La stratification qui pend vers la gauche (vers l'Ouest) des pyroclastites est bien visible et dans l'abreuvoir et dans la roche voisine. Les niveaux des figures 16 et 17 semblent très perméables, ce qui serait étonnant pour y creuser un abreuvoir. On peut supposer qu'à cet endroit pourtant distant d'à peine 100 m des photos 16 et 17, les pyroclastites ont été altérées en argile par des phénomènes fumeroliens et sont devenues imperméables. Ou alors, il ne s'agit pas d'un abreuvoir mais d'une mangeoire, qui n'a pas besoin d'être imperméable. | Figure 20. Zoom sur l'abreuvoir (ou la mangeoire) de la figure précédente, Coulet de la Soulière (Ardèche) La stratification qui pend vers la gauche (vers l'Ouest) des pyroclastites est bien visible et dans l'abreuvoir et dans la roche voisine. Les niveaux des figures 16 et 17 semblent très perméables, ce qui serait étonnant pour y creuser un abreuvoir. On peut supposer qu'à cet endroit pourtant distant d'à peine 100 m des photos 16 et 17, les pyroclastites ont été altérées en argile par des phénomènes fumeroliens et sont devenues imperméables. Ou alors, il ne s'agit pas d'un abreuvoir mais d'une mangeoire, qui n'a pas besoin d'être imperméable. |

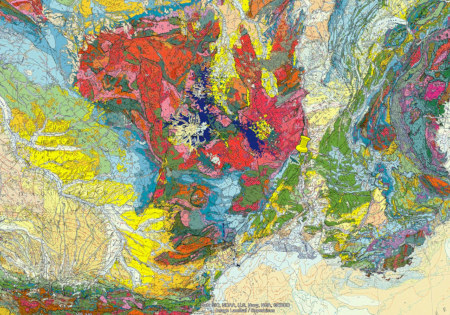

Des pyroclastites d'origine phréatomagmatique ne se trouvent pas qu'au Coulet de la Soulière. De telles éruptions ont eu lieu à plusieurs endroits dans la même province volcanique du Coiron et ont entrainé la formation de maars qui furent, au Mio-Pliocène, parfois occupés par des lacs, et souvent recouverts/remplis par des coulées. Ces lacs, avant leur recouvrement par le basalte, ont parfois été le siège d'une abondante sédimentation diatomitique. Les niveaux de diatomites d'un de ces lacs sont maintenant exploités dans la carrière de diatomite de Saint-Bauzile (Ardèche) (cf. Des volcans du Massif Central aux prix Nobel et à la bière, une roche peu connue aux usages insoupçonnés : la diatomite), carrière que l'érosion a légèrement détachée du plateau principal et qui a la signification d'une butte témoin (cf. figures 23 et 24).

Source - © - D’après Lilian Alizert Figure 21. Carrière de diatomite de Saint-Bauzile, Ardèche Au deuxième plan (derrière les déblais), on voit, à droite, le basalte du Coiron. À gauche, d'une blancheur “immaculée” on voit la diatomite remplissant le lac de maar, diatomite qui est aujourd'hui exploitée. À l'arrière-plan, on voit la surface quasi-horizontale du plateau du Coiron. On voit que son sommet est constitué de coulées superposées. Carrière et diatomite à retrouver dans Des volcans du Massif Central aux prix Nobel et à la bière, une roche peu connue aux usages insoupçonnés : la diatomite. | |

Figure 22. Fossile de grenouille (ou crapaud ?) trouvé dans la diatomite de Saint-Bauzile (Ardèche) Ce fossile est maintenant exposé au Muséum de l'Ardèche à Balazuc (cf. «Le Muséum de l'Ardèche à Balazuc, une occasion de découvrir des fossiles exceptionnels). |

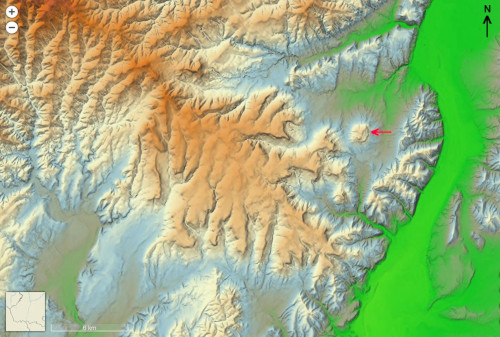

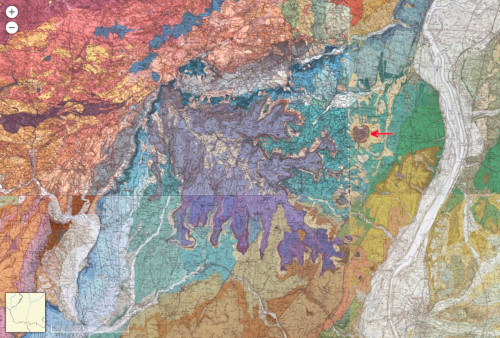

Figure 23. Topographie du plateau du Coiron Ce plateau à la forme d'une “feuille de chêne” d'une vingtaine de km de long pour une douzaine de km de large. La partie centrale de la feuille de chêne correspond à une ancienne vallée très large remplie de basalte ; les lobes correspondent à des vallées secondaires rejoignant la vallée principale. La flèche rouge localise la butte témoin et la carrière de diatomite de Saint-Bauzile | Le basalte est de couleur violette, les sédiments mésozoïques sont de diverses teintes de bleu, de vert et de marron, et le socle hercynien dans les dominantes roses. Ce plateau basaltique a la forme d'une “feuille de chêne” d'une vingtaine de km de long pour une douzaine de km de large. La partie centrale de la feuille de chêne correspond à une ancienne vallée très large remplie de basalte ; les lobes correspondent à des vallées secondaires rejoignant la vallée principale. La flèche rouge localise la butte témoin et la carrière de diatomite de Saint-Bauzile. |

Localisation par fichier kmz des curiosités géologiques et périgéologiques du Plateau du Coiron (Ardèche) présentées dans cet article.