Image de la semaine | 09/01/2023

Le Coiron (Ardèche), un véritable musée des dykes

09/01/2023

Résumé

Dykes basaltiques d’alimentation du Plateau du Coiron : géométrie, prismation, thermométamorphisme de contact.

Figure 1. Zoom sur un dyke basaltique du Coiron recoupant des marno-calcaires cénozoïques, Aubignas (Ardèche)

Ce dyke alimente très probablement les coulées de basalte recouvrant ces marno-calcaires (leur relation est masquée par la végétation). Il semble se diviser en deux dans sa partie supérieure, mais ce n'est pas très net sur cette photo.

Ce dyke se trouve à 1 km au Nord d'Aubignas.

Localisation par fichier kmz des sites à dykes de basalte du plateau du Coiron présentés dans cet article.

Ce dyke alimente très probablement les coulées de basalte recouvrant ces marno-calcaires (leur relation est masquée par la végétation). Il semble se diviser en deux dans sa partie supérieure, mais ce n'est pas très net sur cette photo.

Ce dyke se trouve à 1 km au Nord d'Aubignas.

Le volcanisme cénozoïque du Massif Central est très varié. Le plus connu, très récent et très divers, est celui de la Chaine des Puys (cf. Survol du Nord de la Chaine des Puys (Puy de Dôme), du Pariou au Gour de Tazenat et Survol du Sud de la Chaine des Puys (Puy-de-Dôme), du Puy de Dôme à la Narse d'Espinasse). Il y a d'autres provinces où des éruptions très abondantes ont duré des millions d'années, ont donné des stratovolcans, et où des phénomènes de différenciation ont généré une grande variété de roches (Mont-Dore, Cantal, Velay…). Il y a aussi des provinces où le volcanisme est quasi exclusivement basaltique (pas ou peu de différenciation), soit sous forme d'édifices ponctuels (Forez…), soit sous forme de grands épanchements laviques. C'est la situation dans l'Escandorgue, l'Aubrac, le Devès… et le Coiron, un massif volcanique bien méconnu, alors que son contexte géologique en fait (avec l'Escandorgue) un cas presque unique en France. Le plateau du Coiron correspond à un ensemble de coulées basaltiques émises de −8 à −5,5 Ma, reposant sur les terrains sédimentaires mésozoïques (majoritairement des terrains marno-calcaires) situés au pied des Cévennes. Ces coulées ont envahi une très large vallée qui rejoignait le paléo-Rhône depuis le plateau du Massif Central, plateau qui était à l'époque beaucoup moins élevé que maintenant. En plus de la vallée principale, le basalte a envahi les petites vallées adjacentes qui rejoignaient la vallée principale. À partir du Miocène terminal et au Pliocène, la dynamique générale du Massif Central cénozoïque a entrainé la surrection de la région, et les larges vallées remplies de basalte se sont retrouvées à une altitude de 900 m au Nord-Ouest, de 500 m au Sud-Est. L'érosion différentielle a beaucoup plus érodé les marno-calcaires que les basaltes, et le remplissage basaltique des paléo-vallées se retrouve maintenant perché sous forme d'un plateau dominant de 300 à 600 m les terrains environnants. Cette érosion a quand même érodé certaines parties des coulées de basalte et rend bien visible leur soubassement. Cette érosion a dégagé des dizaines de dykes, filons de basalte traversant les marno-calcaires et maintenant souvent mis en relief par l'érosion. L'érosion n'a pas dégagé le soubassement du centre du plateau, mais seulement celui de sa périphérie. Mais si on suppose que ce qui se passe dans cette périphérie est représentatif du mode d'alimentation du volcanisme du Coiron, on s'aperçoit que l'arrivée du basalte par des fissures (maintenant des dykes) est beaucoup plus fréquente que par des “cheminées” plus ou moins cylindriques (maintenant des necks), cheminées qui sont pourtant, dans la représentation populaire, la voie d'accès classique du magma qui alimente les volcans. Dans la région du Coiron, on ne connait que quelques necks, dont le fameux neck de Sceautres, alors qu'on connait des dizaines et des dizaines de dykes. L'actuel plateau du Coiron mesure une vingtaine de kilomètres du Nord-Ouest au Sud-Est, et une douzaine de kilomètres du Sud-Ouest au Nord-Est ; il est donc allongé dans la direction Nord-Ouest-Sud-Est. Cette direction est d'ailleurs celle de la majorité des dykes qui sont statistiquement orienté N120° à N140°. Ce volcanisme se serait donc mis en place dans un régime de contrainte avec σ3 orienté N30° à N50° et σ1 N120° à N140° (cf. figure 4 de Fentes en échelons dans les Alpes, les Pyrénées et le Sahara).

Je suis allé plusieurs fois dans le Coiron, à l'occasion de week-end, de stages avec des étudiants (et même en tant qu'étudiant avant 1978), en accompagnant des thésards… J'y ai pris de nombreuses photographies, d'abord argentiques, puis numériques. En trois “images de la semaine”, nous vous montrerons un résumé de ces visites, avec (1) les coulées de lave et leur substratum, (2) les filons et autres dykes ayant alimenté ce volcanisme, et (3) quelques curiosités géologiques et péri-géologiques. Si les photographies récentes sont bien localisées, celles prisent avant les GPS et Google Earth (les plus anciennes présentées ici ont été prises en 1981, il y a 41 ans) sont parfois mal localisées, entre autres à cause de la perte de certaines notes et carnets.

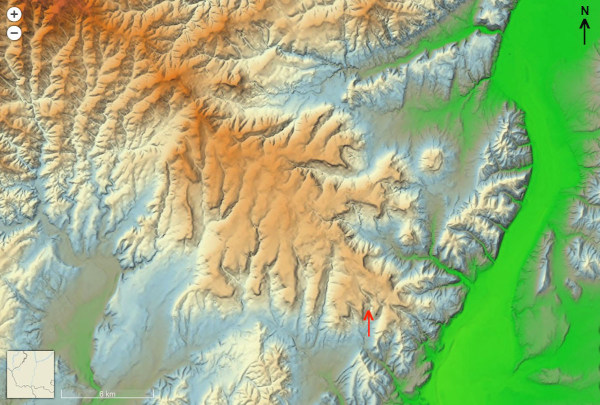

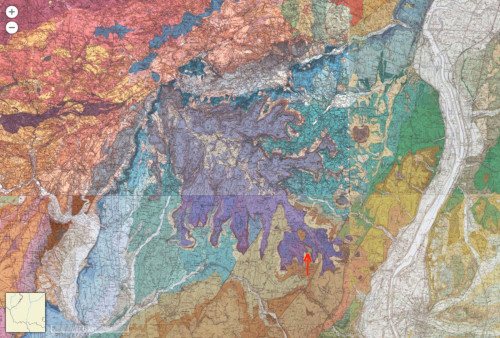

Figure 3. Topographie du plateau du Coiron Ce plateau à la forme d'une feuille de chêne d'une vingtaine de km de long pour une douzaine de km de large. La partie centrale de la “feuille de chêne” correspond à une ancienne vallée très large remplie de basalte ; les lobes correspondent à des vallées secondaires rejoignant la vallée principale. La flèche rouge localise la vallée d'Aubignas, où se trouve le dyke des figures 1 et 2. | Le basalte est de couleur violette, les sédiments mésozoïques sont de diverses teintes de bleu, de vert et de marron, et le socle hercynien dans les dominantes roses. Ce plateau basaltique a la forme d'une feuille de chêne d'une vingtaine de km de long pour une douzaine de km de large. La partie centrale de la “feuille de chêne” correspond à une ancienne vallée très large remplie de basalte ; les lobes correspondent à des vallées secondaires rejoignant la vallée principale. La flèche rouge localise la vallée d'Aubignas, où se trouve le dyke des figures 1 et 2. Les dykes sont trop petits pour être visibles à cette échelle. |

Deux champs de dykes intrusifs dans les marno-calcaires sont présents et cartographiés dans ce secteur, dykes figurés par des “traits” violets au sein des deux ellipses rouges. Ces dykes alimentaient des coulées situées à leur verticale, coulées maintenant partiellement disparues. Le dyke des figures 1 et 2 correspond à l'un de ceux présents au Nord d'Aubignas. | |

“Sous” le plateau du Coiron, la topographie, avec des falaises verticales et des dalles de calcaires horizontales, permet de voir un même dyke à la fois dans un plan vertical et dans un plan horizontal. Sur cette image, on voit deux dykes. Celui de gauche traverse toute la photo. On le voit sur la dalle sub-horizontale au premier plan, et dans la falaise verticale au deuxième plan ; il a une largeur constante. Celui de droite s'amincit et s'arrête avant d'atteindre la falaise du deuxième plan. Les trois photos suivantes sont trois vues de cette dalle horizontale recoupée par ces dykes. | Figure 8. Dalle calcaire sub-horizontale traversée de dykes de basalte, Lamothe (Ardèche) La dalle est photographiée depuis la partie supérieure de la falaise du deuxième plan de la figure précédente. On distingue quatre dykes parallèles : les deux visibles sur la figure précédente (les plus à l'arrière-plan, en haut à droite sur la photo), et deux autres (plus larges) au premier plan. |

Le dyke de droite a une largeur constante au premier plan mais semble disparaitre à l'arrière-plan sans qu'on puisse voir sur cette photo s'il s'agit d'une interruption ou d'un recouvrement par de la boue (on est dans le lit d'un ruisseau à sec). Un nouveau dyke semble “naitre” à une vingtaine de cm à gauche de l'extrémité de ce dyke de droite. Le dyke de gauche voit sa largeur diminuer vers l'avant pour complètement disparaitre au premier plan. |

Figure 11. Un dyke de basalte dégagé par l'érosion aux environs d'Allignols (Ardèche) Ce dyke, qui peut sembler unique au premier regard semble en fait constitué de trois segments parallèles, les segments se décalant légèrement vers la droite à l'aval. Sur ces photos de 1981 il n'est pas possible de savoir s'il s'agit du même dyke avec un tracé “en baïonnette” ou si il s'agit de trois dykes côte à côte. | Figure 12. Un dyke de basalte dégagé par l'érosion et vu par la tranche aux environs d'Allignols (Ardèche) Ce dyke, qui peut sembler unique au premier regard semble en fait constitué de trois segments parallèles, les segments se décalant légèrement vers la droite à l'aval. Sur ces photos de 1981 il n'est pas possible de savoir s'il s'agit du même dyke avec un tracé “en baïonnette” ou si il s'agit de trois dykes côte à côte. |

Figure 13. Dyke dégagé par l'érosion aux environs de La Garde (Ardèche) Sur la tranche du dyke, on voit bien la prismation horizontale, perpendiculaire aux bordures (cf. La prismation interne des dykes : exemple des dykes de l'île de Sao Vincente, Cap Vert). | Figure 14. Dyke dégagé par l'érosion aux environs de La Garde (Ardèche), vue rapprochée Sur la tranche du dyke, on voit bien la prismation horizontale, perpendiculaire aux bordures (cf. La prismation interne des dykes : exemple des dykes de l'île de Sao Vincente, Cap Vert). |

Figure 15. Vue large depuis le contrebas sur ce même dyke des environs de La Garde (Ardèche) On voit bien que le dyke de gauche (celui des figures précédentes) s'interrompt à l'avant et ne traverse pas les couches marno-calcaires du premier plan. Ce dyke est pris en relais sur la droite par un autre dyke. |

Figure 17. Dyke dégagé par l'érosion au niveau du Coulet de la Soulière (Ardèche), vu par la tranche Ce dyke à une direction Ouest-Est. | |

Figure 18. Vue de face du même dyke du Coulet de la Soulière (Ardèche) La gauche de la photo montre l'encaissant de ce filon de basalte. Contrairement à tous les exemples précédents, ce dyke n'est pas intrusif dans des marno-calcaires mésozoïques, mais dans des niveaux pyroclastiques (miocènes) issus des projections d'un maar voisin. Ces pyroclastites sont très lités, avec un pendage de 20º vers le Sud. | Des éboulements ont créé deux brèches dans le “mur” que constitue le dyke. La photo suivante (photo 19) correspond à une vue sur le bord occidental (bord droit) de la brèche de gauche. Les trois photos qui suivent (20, 21 et 22) correspondent à trois zooms sur le bord oriental de cette brèche de gauche. |

Figure 20. Bord occidental de la brèche de gauche de la figure 18, dyke du Coulet de la Soulière (Ardèche) Cette section montre bien la structure interne classique d'un dyke basaltique avec sa prismation horizontale frustre. Ce dyke mesure approximativement 50 à 70 cm de large. | Figure 21. Bord oriental de la brèche de gauche de la figure 18, dyke du Coulet de la Soulière (Ardèche) On voit bien la tranche orientale du dyke, qui se trouve à 9 m de l'autre bordure du dyke (photo 19). Les deux photos suivantes (21 et 22) correspondent à deux zooms de cette bordure orientale. |

Figure 22. Vue par la tranche du dyke du Coulet de la Soulière (Ardèche), à l'Est de la brèche Contrairement à la section de la photo 18, ce “mur” n'a une section homogène : le quart gauche est beaucoup plus sombre que les trois-quarts de droite. Ce qui, à l'Est de la brèche, ressemble à la section d'un simple dyke, est en fait plus complexe. | Figure 23. Gros plan sur la tranche du dyke visible sur la photo précédente Ce qui ressemble à une section de dyke est en fait double. À gauche, un vrai filon de basalte, d'une dizaine de cm de large. Ce filon est intrusif dans des pyroclastites, les mêmes que sur la figure 17. Mais ces pyroclastites ont été soudées par la chaleur et le thermométamorphisme dû au filon de basalte, et sont devenues presque aussi résistantes à l'érosion que le basalte lui-même. |

Localisation par fichier kmz des sites à dykes de basalte du plateau du Coiron présentés dans cet article.

Si vous aimez les dykes, vous pouvez en voir d'autres, par exemple dans Dykes au pied de la Meseta del Lago Buenos Aires en Patagonie argentine et Les dykes (ou dikes) basaltiques de la Sand River, Afrique du Sud.