Article | 29/09/2021

Un aperçu géologique des cascades d'Islande – 2/2 : cascades atypiques

29/09/2021

Résumé

Résurgences, grabens et failles normales, évènements cataclysmiques, forts débits et érosion : à l'origine de cascades “originales”. Quelques tunnels de lave en chemin.

Table des matières

Dans un premier article (Un aperçu géologique des cascades d'Islande – 1/2 : franchissement de coulées mises en relief) nous avons abordé des exemples de cascades islandaises ayant une position “classique” : franchissement d'une couche résistante (généralement une coulée de lave massive mise en relief par l'érosion). Observons à présent, dans ce second article, quelques exemples plus originaux.

Hraunfossar et Barnafoss

Hraunfossar, littéralement les « cascades de la coulée », dans les hautes terres près d'Húsafell, au Sud-Ouest de l'Islande, sont très photogéniques (figures 1 et 2). Mais le plus frappant est leur position par rapport à la coulée de basalte à olivine Hallmundarhraun : elles se forment à partir d'eaux infiltrées sous la coulée, et c'est leur résurgence qui forme une série de petites cascades se déversant dans le lit de la « rivière blanche », Hvítá. Ces eaux souterraines, après s'être infiltrées sous la coulée Hallmundarhraun, ont en effet rencontré à sa base une couche imperméable (une coulée plus ancienne). Elles circulent donc au niveau du joint stratigraphique entre les coulées, jusqu'à ressurgir à l'air libre au niveau de l'incision creusée par la rivière Hvítá.

Notons que la rivière elle-même traverse la coulée Hallmundarhraun quelques dizaines de mètres en amont des Hraunfossar, en une série de rapides appelés Barnafoss (figures 3 et 4). Ce nom signifie « la chute des enfants », car selon la légende, par une cruelle nuit de Noël, pendant que leurs parents étaient à la messe, deux enfants décidèrent d'aller jouer sur une arche naturelle au-dessus des rapides. Ils chutèrent dans l'eau glaciale et y trouvèrent la mort. La mère, ne voyant pas rentrer ses enfants, comprit leur noyade, maudit la rivière et fit détruire le pont de pierre.

Quant au champ de lave Hallmundarhraun (figures 5 et 6), il fut formé autour du VIIIe siècle, peu avant la colonisation de l'Islande, par une éruption fissurale au Nord-Ouest du glacier Langjökull, dans les hautes terres. La coulée s'étire sur près de 52 km de long pour 7 km de large (avec un volume total de lave estimé à 4 km3), en une surface désolée, battue par les vents et à peine colonisée par quelques mousses et lichens au fil des siècles. Elle comprend plusieurs tunnels de lave spectaculaires qui peuvent se visiter : Surtshellir, Víðgelmir and Stefánshellir (figures 7 à 12), dont certains sont réputés avoir été occupés par des bandits au Moyen-Âge. Plusieurs articles sur les tunnels de lave, terrestres et extra-terrestres, ont été publiés sur Planet-Terre.

La résurgence des eaux infiltrées sous le champ de lave Hallmundarhraun forme de petites chutes dans le lit de la rivière Hvítá. De nombreuses sources sont observables dans la semelle scoriacée de la coulée Hallmundarhraun, dont la surface est bien marquée environ 2 m au-dessus. Les eaux dévalent alors la marche formée par une coulée plus ancienne, jusque dans le lit de la rivière.

La résurgence des eaux infiltrées sous le champ de lave Hallmundarhraun forme de petites chutes dans le lit de la rivière Hvítá. De nombreuses sources sont observables dans la semelle scoriacée de la coulée Hallmundarhraun, dont la surface est bien marquée environ 2 m au-dessus. Les eaux dévalent alors la marche formée par une coulée plus ancienne, jusque dans le lit de la rivière.

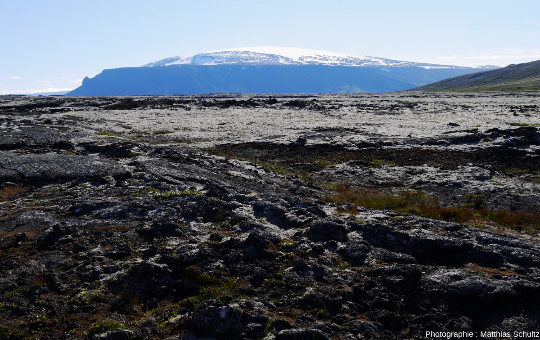

La coulée issue du Langjökull (hors-champ sur la droite de l'image), s'étire ici de droite à gauche, occupant le fond de la vallée. Sa longueur totale atteint 52 km de long pour 7 km de large. Sa surface à peine colonisée par les mousses et lichens gris-verts au cours des siècles ressort nettement par rapport au vert de la végétation développée sur des sols plus épais et anciens des pentes de la vallée. Notez aussi le canyon incisé dans les collines au fond à droite de l'image, derrière la coulée Hallmundarhraun. | Figure 6. Champ de lave Hallmundarhraun, dans les hautes terres près d'Húsafell, au Sud-Ouest de l'Islande La coulée issue du Langjökull (hors-champ sur la droite de l'image), s'étire sur près de 52 km de long pour 7 km de large, occupant le fond de la vallée. Sa surface, tantôt nue montrant des figures de flux (coulée cordée, très fluide lors de sa mise en place), tantôt colonisée par des mousses et lichens gris-verts, ressort nettement par rapport au vert de la végétation développée sur des sols plus épais et anciens, par exemple sur le bord de la vallée à droite de l'image. À l'horizon la masse imposante de l'Eiríksjökull (1 675 m d'altitude) domine le paysage désertique de l'intérieur de l'Islande. Il s'agit d'un volcan tabulaire typique d'une mise en place sous-glaciaire (table formée de hyaloclastites, dont le sommet plat correspond au sommet de l'inlandsis lors de l'ère glaciaire pendant laquelle eut lieu l'activité volcanique), aujourd'hui éteint et surmonté d'un dôme de glace plus réduit. |

Il s'étend sur 1 310 m de long pour 10 m de large en moyenne. Ses parois portent des traces de courants et de l'abaissement progressif du niveau de la lave, et son plafond des stalactites de lave vitreuse… L'accès peut se faire par des fenêtres où le plafond du tunnel s'est effondré, comme ici. Dans les grottes, la température proche de la moyenne annuelle explique le maintien de névés en ce mois de juillet 2020. Notez le contraste entre la surface du champ de lave, tantôt nue montrant des figures de flux comme au premier plan de l'image (coulée cordée, très fluide lors de sa mise en place), tantôt colonisée par des mousses et lichens gris-verts (arrière-plan), et le vert de la végétation développée sur des sols plus épais et anciens, par exemple sur le bord de la vallée en fond. Le visiteur au manteau violet donne l'échelle. | Il s'étend sur 1 310 m de long pour 10 m de large en moyenne. Ses parois portent des traces de courants et de l'abaissement progressif du niveau de la lave, et son plafond des stalactites de lave vitreuse… L'accès peut se faire par des fenêtres où le plafond du tunnel s'est effondré, comme ici. Dans les grottes, la température proche de la moyenne annuelle explique le maintien de névés en ce mois de juillet 2020. Notez le contraste entre la surface du champ de lave tantôt nue montrant des figures de flux (coulée cordée, très fluide lors de sa mise en place), tantôt colonisée par des mousses et lichens gris-verts, et le vert de la végétation développée sur des sols plus épais et anciens, par exemple sur le bord de la vallée en fond. Le visiteur au manteau violet donne l'échelle. |

Il s'étend sur 1 310 m de long pour 10 m de large en moyenne. Ses parois portent des traces de courants et de l'abaissement progressif du niveau de la lave, et son plafond des stalactites de lave vitreuse… L'accès peut se faire par des fenêtres où le plafond du tunnel s'est effondré, comme ici. Outre les lucarnes dans le plafond, des zones fracturées (formant parfois des petits hornitos) sont visibles à la surface du champ de lave, au second plan, et soulignent le tracé du tunnel. On peut les interpréter comme des traces de la pression exercée par les volatils quand le tunnel était encore entièrement rempli de lave, pression qui a permis aux gaz de se frayer un chemin vers l'extérieur à travers le plafond du tunnel. Dans les grottes, la température proche de la moyenne annuelle explique le maintien de névés en ce mois de juillet 2020. Notez le contraste entre la surface du champ de lave, tantôt nue montrant des figures de flux (coulée cordée, très fluide lors de sa mise en place), tantôt colonisée par des mousses et lichens gris-verts (arrière-plan), et le vert de la végétation développée sur des sols plus épais et anciens, par exemple sur le bord de la vallée en fond. | Il s'étend sur 1 310 m de long pour 10 m de large en moyenne. Ses parois portent des traces de courants et de l'abaissement progressif du niveau de la lave, et son plafond des stalactites de lave vitreuse… L'accès peut se faire par des fenêtres où le plafond du tunnel s'est effondré, comme ici. Outre les lucarnes dans le plafond, des zones fracturées (formant parfois des petits hornitos) sont visibles à la surface du champ de lave, au second plan, et soulignent le tracé du tunnel. On peut les interpréter comme des traces de la pression exercée par les volatils quand le tunnel était encore entièrement rempli de lave, pression qui a permis aux gaz de se frayer un chemin vers l'extérieur à travers le plafond du tunnel. Dans les grottes, la température proche de la moyenne annuelle explique le maintien de névés en ce mois de juillet 2020. Notez le contraste entre la surface du champ de lave, tantôt nue montrant des figures de flux (coulée cordée, très fluide lors de sa mise en place), tantôt colonisée par des mousses et lichens gris-verts (arrière-plan), et le vert de la végétation développée sur des sols plus épais et anciens, par exemple sur le bord de la vallée en fond. |

Il s'étend sur 680 m de long pour 5 m de large en moyenne. L'accès peut se faire par des fenêtres où le plafond du tunnel s'est effondré, comme ici. Les parois portent des traces de courants et de l'abaissement progressif du niveau de la lave, et le plafond des stalactites de lave vitreuse… Dans les grottes, la température proche de la moyenne annuelle explique le maintien de névés en ce mois de juillet 2020. | Il s'étend sur 680 m de long pour 5 m de large en moyenne. L'accès peut se faire par des fenêtres où le plafond du tunnel s'est effondré, comme ici. Les parois portent des traces de courants et de l'abaissement progressif du niveau de la lave, et le plafond des stalactites de lave vitreuse… Dans les grottes, la température proche de la moyenne annuelle explique le maintien de névés en ce mois de juillet 2020. |

Öxaràrfoss, dans le graben de þingvellir

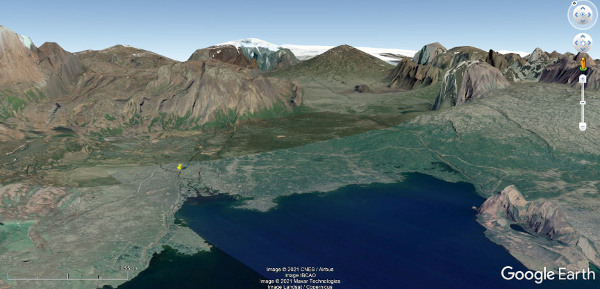

Öxaràrfoss n'est ni la plus spectaculaire ni la plus grande des chutes abordées ici, mais sa position originale mérite d'être mentionnée : située dans le graben de þingvellir (figures 13 et 14), qui matérialise la partie émergée de la dorsale médio-atlantique dans le Sud-Ouest de l'Islande, la cascade doit son existence au décalage vertical provoqué par le jeu d'une faille normale majeure.

En effet, toute la plaine de þingvellir est couverte de fractures béantes de direction Nord-Est – Sud-Ouest (figures 15 à 22), longues de plusieurs kilomètres, qui marquent dans le champ de lave de þingvallahraun l'effet de l'extension tectonique (elles prennent alors la “signification tectonique” de failles normales) et de la dilatation superficielle due à l'injection de magma à faible profondeur sous le rift. Leur jeu a été observé à plusieurs reprises dans l'histoire, notamment lors du séisme de 1789 qui fit s'affaisser de 67 cm l'ensemble du graben, et plus récemment par des suivis géodésiques (donnant une valeur moyenne d'écartement de quelques millimètres par an, et un affaissement du fond de la vallée de l'ordre du dixième de cette valeur). De nombreuses fissures sont remplies d'une eau pure, à 4°C toute l'année, qui est directement reliée à la nappe phréatique, et finit par se déverser dans le lac þingvallavatn occupant le Sud du graben. Des études isotopiques ont montré qu'il s'agit d'une eau de fonte du Langjökull au Nord de þingvellir, filtrée par son long trajet à travers les roches volcaniques. Avec ses 83 km2, þingvallavatn est le plus grand lac naturel du pays, et possède des eaux d'une remarquable limpidité, très appréciées des plongeurs malgré leur température.

Figure 13. Vue d'ensemble du graben de þingvellir, Islande Öxaràrfoss est localisé par la punaise jaune. | Figure 14. Vue du bord Ouest du graben de þingvellir, Islande Öxaràrfoss est localisé par la punaise jaune. |

Quant à la chute d'Öxaràrfoss (figures 15 à 17), elle se forme lorsque Öxarà, la « rivière de la hache » (nom dû à une légende de l'ère Viking), débouche sur le graben en franchissant la falaise formée par la faille bordière Ouest du rift. Elle emprunte alors un temps le tracé de cette faille majeure, appelée Almannagjà, puis se jette dans le lac þingvallavatn.

Outre son intérêt géoscientifique, le site revêt une importance historique particulière, puisqu'il fut à partir de l'an 930 l'emplacement des réunions de l'Alþingi, parlement islandais (l'un des plus vieux parlements démocratiques au monde), qui donna son nom au site. Le cadre était en effet grandiose, avec la falaise de l'Almannagjà permettant au lögsögumad (« celui qui dit la loi ») d'être entendu de tous ; pratique car situé à une croisée de routes ; et accueillant, avec de l'eau, des pâtures et du bois en abondance, et un lac poissonneux à proximité. Des réunions de deux semaines par an, au moment du solstice d'été, rassemblant de nombreux propriétaires terriens venus de tout le pays et comportant, outre l'aspect législatif, des procès, des mariages, des tractations commerciales… pouvaient donc s'y tenir. Notons que la rivière Öxarà aurait été détournée par l'Homme lors de l'implantation du parlement, pour fournir davantage d'eau potable aux rassemblements annuels. Si la tradition dit vrai, cette cascade serait donc la première chute artificielle du pays.

Pour toutes ces raisons historiques et naturelles, þingvellir fut le premier parc national créé en Islande dès 1930, puis fut inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2004.

Figure 15. La chute d'eau Öxaràrfoss, dans le graben de þingvellir, dans le Sud-Ouest de l'Islande La rivière Öxarà, d'après la tradition détournée par l'Homme lors de l'établissement du parlement islandais en ce lieu, débouche sur le graben en franchissant la falaise formée par la faille bordière Ouest du rift dans le champ de lave þingvallahraun. Elle emprunte alors un temps le tracé de cette faille majeure, appelée Almannagjà, puis se jette dans le lac þingvallavatn. | |

Le cours d'eau emprunte un temps le tracé de la faille bordière Ouest du graben, appelée Almannagjà, puis se jette dans le lac þingvallavatn. Notez les blocs effondrés à droite de l'image (c'est-à-dire en direction de l'Est, donc du cœur du graben) et leur décalage par rapport au bloc de gauche. | Le cours d'eau emprunte un temps le tracé de la faille bordière Ouest du graben, appelée Almannagjà, puis se jette dans le lac þingvallavatn. Notez le décalage entre le bord droit surélevé et le bord gauche effondré de cette faille normale. |

Le décalage d'altitude entre le bloc surélevé, formant la falaise en fond, et le bloc effondré, d'où est prise la photo, est évident. | Le décalage d'altitude entre le bloc surélevé, formant la falaise d'où est prise la photo, et le bloc effondré, à droite, constituant le fond du graben, est évident. La rivière Öxarà, après avoir franchi la falaise de l'Almannagjà puis emprunté son tracé un temps, a rejoint ici en aval le graben et serpente en direction du lac de þingvallavatn (hors-champ sur la droite de l'image). Les bâtiments de la ferme et de l'église de þingvellir, à droite de l'image, donnent l'échelle. On aperçoit en fond divers édifices volcaniques qui interrompent le rift au Nord (début des hautes terres). |

Le décalage d'altitude entre le bloc surélevé, formant la falaise d'où est prise la photo, et le bloc effondré, à gauche, est évident. Au moins deux autres failles normales parallèles sont visibles à gauche (c'est-à-dire à l'Est de l'Almannagjà), avant d'atteindre le fond du graben. Le point de vue est ici en amont, c'est-à-dire au Nord-Est, de la chute d'Öxaràrfoss où la rivière Oxarà descend dans le tracé de la faille Almannagjà depuis l'Ouest (c'est-à-dire le horst à droite de l'image). On aperçoit en fond le lac þingvallavatn qui occupe le Sud du graben, avec des cônes volcaniques récents qui y forment des iles. À l'horizon, divers massifs volcaniques interrompent le rift au Sud. | On est ici proche du site historique probable de rassemblement du parlement islandais : le lögsögumad déclamait les lois depuis le sommet de cette falaise tectonique. Le décalage d'altitude entre le bloc surélevé, formant la falaise d'où est prise la photo, et le bloc effondré, à gauche, constituant le fond du graben, est évident. Le point de vue est ici en aval, c'est-à-dire au Sud-Ouest, de la chute d'Öxaràrfoss où la rivière Oxarà descend dans le tracé de la faille Almannagjà depuis le horst avant de rejoindre le fond du graben. L'estuaire de la rivière dans le lac þingvallavatn, qui occupe le Sud du graben et représente le plus grand lac naturel d'Islande, est au pied du photographe. À l'horizon, divers massifs volcaniques interrompent le rift au Sud-Est. |

L'eau extrêmement transparente qui y circule, à 4°C toute l'année, est en lien direct avec la nappe phréatique. Elle provient des eaux de fonte du glacier Langjökull, dans les hautes terres au Nord de þingvellir, infiltrées dans les roches volcaniques et purifiées par leur long trajet souterrain avant de former des sources dans ou au bord du lac. Les plongeurs apprécient ce site exceptionnel. | |

La photo est prise dans le fond du graben. Les coulées de basaltes devaient être remarquablement fluides lors de leur mise en place. | La photo est prise au niveau du horst, juste à côté de la faille de l'Almannagjà. Les coulées de basaltes devaient être remarquablement fluides lors de leur mise en place. |

Gullfoss, la « chute dorée »

Gullfoss, la « chute dorée », (figures 25 à 28) fait partie, avec le graben de þingvellir et le site hydrothermal de Geysir, du « cercle d'or » regroupant trois incontournables du tourisme islandais. Beaucoup la considèrent comme la plus belle cascade du pays. La brume qui s'en élève se repère de loin et joue avec la lumière solaire, ce qui lui a valu son nom de « chute dorée ». L'eau de la Hvítá, le « fleuve blanc » (distinct de la rivière Hvítá vue précédemment à Barnafoss, dans l'Ouest du pays), qui s'écoule là encore du Langjökull, chute majestueusement des plateaux de basaltes du Sud du pays sur 30 m de haut et 70 m de large, en deux paliers. Son débit varie de 30 à 1 600 m3/s suivant les saisons.

Gullfoss s'inscrit dans une série stratigraphique intéressante datée du Pléistocène et comprenant, de bas en haut : des sédiments fluviatiles, une première coulée de basalte, des sédiments avec tillites, une deuxième coulée de basalte, une série palagonitique[1] , et une troisième et dernière coulée de basalte. Le fleuve coule horizontalement dans les palagonites, tombe du haut de la falaise formée par la deuxième coulée de lave, circule horizontalement sur le plateau de sédiments à tillites, et retombe le long de la première coulée de basalte pour creuser ensuite une profonde gorge dans les sédiments fluviatiles.

De façon intéressante, Gullfoss faillit disparaitre avec la construction d'un barrage hydroélectrique au début du XXe siècle. Des investisseurs étrangers en avaient débuté le projet en 1907, jusqu'à ce que la fille d'un fermier local, Sigríður Tómasdóttir, ne mène un long combat pour protéger ce site naturel d'exception. On dit qu'elle se rendit plusieurs fois à pied à Reykjavík (à 120 km de Gullfoss !), menaçant de se jeter dans les chutes si le projet se poursuivait. À la suite de plusieurs années de procès et de mobilisation, le contrat des investisseurs fut annulé et le site des chutes acquis par le gouvernement islandais, puis définitivement protégé en 1979. Sigríður reste ainsi dans les mémoires comme la première écologiste islandaise.

Au delà de l'anecdote, cette histoire nous renvoie aux très actuelles problématiques de consommation d'énergie en Islande et dans le monde. L'Islande a en effet l'image d'un pays très bien doté en sources d'énergie renouvelable (81,2 % de l'énergie produite dans le pays en 2017, dont 100 % de l'électricité et une large proportion du chauffage urbain et individuel), grâce à la géothermie haute et basse température, aux barrages hydroélectriques et aux éoliennes ; ses ingénieurs et scientifiques conseillent de nombreux gouvernements d'Asie et d'Afrique dans le développement de centrales géothermiques, une forme de soft power très bien perçue mondialement. Mais paradoxalement l'Islande possède aussi la plus forte consommation électrique par habitant du globe, deux fois plus forte que celle des Norvégiens, seconds au classement. Pour assurer sa prospérité économique, l'Islande accueille en effet les investissements étrangers dans des domaines très consommateurs d'énergie primaire, tels que l'électrolyse du minerai d'aluminium ou plus récemment l'implantation de nombreux data centers (qui bénéficient aussi d'un refroidissement par air efficace en climat subpolaire). Ainsi, le complexe hydroélectrique de Kárahnjúkar, plus gros chantier jamais entrepris en Islande, comportant usines, barrages, tunnels, lac artificiel et lignes haute tension, dans l'Est du pays, alimente la fonderie d'aluminium Alcoa de Reyðarfjörður : le prix défiant toute concurrence de l'électricité permet d'importer la bauxite de Trinité-et-Tobago, car ce minerai est absent d'Islande ! Cela alimente les conflits entre islandais sur le statut des hautes terres du pays. Pour en savoir plus, lire, par exemple Kárahnjúkar, le diable dans l'éden. Hydroélectricité et espaces protégés en Islande.

Une ligne sous-marine en courant continu haute tension reliant l'Islande à la Grande-Bretagne est également en projet ; s'il était réalisé, il s'agirait du plus long câble de ce genre au monde, qui assurerait un mix énergétique plus renouvelable au Royaume-Uni, vraisemblablement au prix de nouvelles installations hydroélectriques en Islande.

L'impact sur la biodiversité et les paysages des hautes terres islandaises, sans parler de l'énergie grise, des métaux et des terres rares utilisées pour ces installations, rappelle toutefois qu'aucune source d'énergie n'est parfaitement propre, et que notre futur passe par la réduction de la consommation d'énergie primaire, même renouvelable.

Figure 25. Vue d'ensemble de Gullfoss, la « chute dorée », dans les hautes terres du Sud de l'Islande Chute pas très « dorée » en ce jour nuageux d'août 2020. Le « fleuve blanc », Hvítá, coule horizontalement dans des palagonites surplombées d'une coulée de basaltes, tombe du haut de la falaise formée sur 11 m par une deuxième coulée de lave, circule horizontalement sur un plateau de sédiments à tillites, et retombe sur 21 m le long d'une dernière coulée de basalte pour creuser ensuite une profonde gorge dans des sédiments fluviatiles. On devine cette séquence stratigraphique dans la falaise à droite de l'image (rive gauche du fleuve). | Figure 26. Vue d'ensemble de Gullfoss, la « chute dorée », dans les hautes terres du Sud de l'Islande Chute pas très « dorée » en ce jour nuageux d'août 2020. Le « fleuve blanc », Hvítá, coule horizontalement dans des palagonites surplombées d'une coulée de basaltes, tombe du haut de la falaise formée sur 11 m par une deuxième coulée de lave, circule horizontalement sur un plateau de sédiments à tillites, et retombe sur 21 m le long d'une dernière coulée de basalte pour creuser ensuite une profonde gorge dans des sédiments fluviatiles. |

Chute pas très « dorée » en ce jour nuageux d'août 2020. Le « fleuve blanc », Hvítá, franchit ici sur 21 m une dernière coulée de basalte pour creuser ensuite une profonde gorge dans des sédiments fluviatiles. | Chute pas très « dorée » en ce jour nuageux d'août 2020. Le « fleuve blanc », Hvítá, coule horizontalement dans des palagonites surplombées d'une coulée de basaltes, puis tombe ici du haut de la falaise formée sur 11 m par une deuxième coulée de lave. |

En résumé, Gullfoss a une situation “classique”, au niveau de marches correspondant à des coulées de laves mise en relief par l'érosion, comme les cascades étudiées dans un premier article (cf. Un aperçu géologique des cascades d'Islande – 1/2 : franchissement de coulées mises en relief). Il est cependant temps de revenir sur les caractéristiques communes de ces chutes d'eau : en dehors des chutes elles-mêmes, les cours d'eau islandais actuels semblent peu inciser les coulées sur lesquelles ils circulent à l'horizontale. Leur profondeur est généralement faible en regard de leur largeur ; et les chutes ne semblent pas reculer de façon importante au fil du temps, ni voir leur pente devenir plus homogène le long du lit pour donner des rapides diffus. À titre de comparaison, on a enregistré un recul d'environ 1,5 m/an au niveau des chutes du Niagara sur la période 1842-1905 (il s'agit d'un des plus forts taux connus), et même des vitesses d'érosion inférieures, de l'ordre de quelques cm/an, classiques pour des cours d'eau en région tectoniquement active (comme dans l'Himalaya ou les Andes, par exemple), ne sont pas couramment observées en Islande.

Une explication à cette relative stabilité des chutes, proposée depuis longtemps par les géologues, est de les voir comme le résultat de paléocrues catastrophiques au début de l'Holocène. À la fin de la dernière glaciation (à partir de 11 000 a BP environ en Islande), le retrait de l'inlandsis qui occupait les hautes terres aurait mis en place des séries de lacs d'eau de fonte. Ces lacs auraient subi des vidanges brutales (par exemple lors de la fonte de barrages de glaces, du démantèlement de barrages morainiques, ou de la vidange de lacs sous-glaciaires), une forme non-volcanique de jökulhlaups.

Dans le cas de Gullfoss, un tel lac s'est formé au début de l'Holocène dans le bassin de Kjölur, et a été drainé vers le Sud le long du cours actuel du fleuve Hvítá. Les plus gros évènements de décharge ont été estimés à un pic de 3.105 m3/s, ce qui les classe parmi les plus importants jökulhlaups connus en Islande et sur Terre (à comparer au début maximal actuel du fleuve Hvítá, 1,6.103 m3/s, ou au débit moyen de l'Amazone en son estuaire, le plus fort connu actuellement, de l'ordre de 2.105 m3/s). Il n'est donc pas surprenant de trouver à Gullfoss une morphologie relativement figée, une incision fossile sans commune mesure avec l'érosion fluviatile actuelle. Cette explication est cependant parfois remise en cause (voir plus bas), et mériterait des études (géomorphologiques, sédimentaires, et de datation) plus poussées pour argumenter les divers scénarios possibles d'érosion durant l'Holocène.

Dettifoss

Dettifoss (figures 29 et 30), sur le cours de la Jökulsá á Fjöllum dans les hautes terres du Nord-Ouest de l'ile, est la plus puissante chute d'Europe, avec un débit moyen de 193 m3/s (les chutes du Rhin – cf. Les Chutes du Rhin (Rheinfall), canton de Schaffhouse, Suisse – ont un débit supérieur, de l'ordre de 750 m3/s, mais sur une hauteur moindre de “seulement” 23 m). La cascade mesure 48 m de haut pour une largeur de près de 100 m. Le fleuve Jökulsá á Fjöllum comporte cinq autres chutes de moindres dimensions, mais néanmoins également impressionnantes, concentrées dans le même secteur Selfoss en amont, Hafragilsfoss, Réttarfoss, Vigabergsfoss en aval… Long de 206 km (deuxième plus long fleuve d'Islande), la Jökulsá prend sa source au Nord de la calotte glaciaire du Vatnajökull, pour aller se jeter au Nord dans l'océan Arctique au niveau de l'Äxarfjordur. Ses eaux de fonte charrient souvent des quantités considérables de sédiments, leur donnant une teinte grise ; leur dépôt génère un vaste sandur au niveau de l'estuaire dans l'Äxarfjordur.

Ces chutes colossales au milieu d'un paysage minéral austère typique des hautes terres (cendres, roches polies par le vent, rares végétaux pionniers), ont servi de décor extraterrestre en 2012 au film Prometheus de Ridley Scott (dont les cinéphiles retiendront plus les décors naturels que la qualité du scénario…).

Chacune des chutes est taillée, ici encore, dans des coulées de lave superposées, comportant de remarquables orgues basaltiques. Dettifoss saute trois coulées d'un coup, les autres chutes de la Jökulsá plutôt une coulée à la fois.

La position d'Hafragilsfoss (figure 31), en aval, mérite une remarque : elle franchit, sur 27 m de haut, la faille bordière du fossé tectonique Sveinar, allongé sur 30 km en direction Nord-Sud, et daté d'environ 6 000 ans. En ce sens on peut rapprocher l'origine d'Hafragilsfoss de celle d'Öxaràrfoss, sur la bordure Ouest du graben de þingvellir. L'incision de la rivière à cet endroit coupe aussi le cône volcanique Sveinar, daté d'environ 8 500 a BP, révélant sa cheminée d'alimentation.

Large de 100 m pour une hauteur de 48 m, avec un débit impressionnant de 193 m3/s en moyenne et des eaux grises chargées de sédiments, le tout dans le cadre rude des hautes terres balayées par le vent, Dettifoss semble surgi d'un autre monde. Les visiteurs sur les deux rives donnent l'échelle. Pourtant ses dimensions sont ridicules par rapport aux jökulhlaups cataclysmiques qui l'ont creusé durant l'Holocène, ainsi que le canyon Jökulsárgljúfur débutant sur la gauche de l'image. Notez les coulées de basalte prismées superposées qui contrôlent le cours du fleuve, avec notamment des terrasses fluviatiles bien visibles autour du lit actuel de la Jökulsá, à peine incisé dans la surface des coulées en dehors des chutes elles-mêmes. | Large de 100 m pour une hauteur de 48 m, avec un débit impressionnant de 193 m3/s en moyenne et des eaux grises chargées de sédiments, le tout dans le cadre rude des hautes terres balayées par le vent, Dettifoss semble surgi d'un autre monde. Les visiteurs sur la rive droite, en face, donnent l'échelle. Pourtant ses dimensions sont ridicules par rapport aux jökulhlaups cataclysmiques qui l'ont creusé durant l'Holocène ainsi que le canyon Jökulsárgljúfur débutant sur la gauche de l'image. Notez les coulées de basalte prismées superposées qui contrôlent le cours du fleuve, avec notamment des terrasses fluviatiles bien visibles autour du lit actuel de la Jökulsá, à peine incisé dans la surface des coulées en dehors des chutes elles-mêmes (notamment au premier plan, et sur la rive droite en fond). |

Source - © 2007 D'aprèsKilmer – CC BY-SA 3.0

Large de 90 m pour une hauteur de 27 m, cette chute n'est pas moins impressionnante que Dettifoss. Pourtant ses dimensions sont ridicules par rapport aux jökulhlaups cataclysmiques qui l'ont creusé durant l'Holocène ainsi que le canyon Jökulsárgljúfur bien visible ici. Notez les coulées de basalte prismées superposées qui contrôlent le cours du fleuve, avec notamment des terrasses fluviatiles bien visibles autour du lit actuel de la Jökulsá, à peine incisé dans la surface des coulées en dehors des chutes elles-mêmes. Hafragilsfoss franchit, sur 27 m de haut, une coulée basaltique, à l'emplacement de la faille bordière du fossé tectonique Sveinar.

Pourtant aussi impressionnante que soit Dettifoss, les remarques formulées au sujet de Gullfoss s'y appliquent aussi. Le fleuve est relativement peu profond par rapport à sa largeur (à Selfoss, on mesure ainsi 3 m de profondeur pour 150 m de large au maximum de la crue estivale, soit un ratio de 1 pour 50, comparable à celui de rivières serpentant dans des alluvions en plaine, et très différent de torrents de montagne creusant activement leur vallée, ayant un ratio typique de 1 pour 5). Il n'y a pas d'indication d'une incision du cours d'eau dans les coulées en dehors des chutes elles-mêmes : le fleuve circule horizontalement sur la surface des coulées, jusqu'à plonger à la marche suivante. Seul un très faible recul des chutes (quelques mètres au plus) a été mis en évidence depuis 2 000 ans.

L'étude des terrasses abandonnées par le fleuve, correspondant au cœur de coulées débarrassées de leur surface scoriacée et polies par l'eau qui y coulait dans un passé récent, avant l'enfoncement du cours d'eau une marche plus bas, a permis leur datation par nucléides cosmogéniques. Divers articles scientifiques (voir les compléments) ont ainsi cherché à montrer que le recul des cascades vers l'amont ne s'est pas fait progressivement au cours des derniers 8 500 ans, mais brutalement, par à-coups, à l'occasion d'évènements majeurs, il y a environ 5 000 et 2 000 ans notamment. Le rôle de ces épisodes majeurs d'érosion semble confirmé par des études au niveau des sédiments déposés en aval par la Jökulsá á Fjöllum. Ces évènements ayant sapé les coulées, déchaussant les colonnes de basaltes jusqu'à faire reculer les chutes d'eaux de quelques centaines de mètres vers l'amont, ont probablement duré quelques jours seulement, ce qui représente une vitesse d'érosion jamais observée directement par l'Homme. Leur débit maximal a pu être estimé à environ 9.105 m3/s, sans commune mesure avec les petits jökulhlaups observés le long de la Jökulsá á Fjöllum aux XVIIe et XVIIIe siècles (d'origine volcano-glaciaire cette fois, et non climatique).

Ainsi, le cours du fleuve Jökulsá á Fjöllum serait, comme celui du fleuve Hvítá, avant tout marqué par l'héritage de quelques évènements ponctuels dans un passé récent (débâcles glaciaires colossales), liés au réchauffement climatique de l'Holocène. On ne peut s'empêcher de se poser la question du risque de retour de tels évènements cataclysmiques, en Islande ou ailleurs, dans le contexte actuel de réchauffement climatique dû à l'Homme.

Notons toutefois que des débats ont lieu dans la communauté scientifique, et que certains articles récents (voir les compléments), reprenant les études géomorphologiques et les datations des surfaces exposées, suggèrent au contraire une formation progressive des chutes d'eau de Dettifoss (et par extension de la plupart des cascades islandaises de grande taille), minorant le rôle des jökulhlaups exceptionnels, mais insistant sur le rebond isostatique post-glaciaire générant une érosion fluviatile continue. Des calculs physiques appuient la capacité de la Jökulsá à déchausser progressivement les orgues basaltiques en bloc, faisant ainsi reculer peu à peu les cascades sans pour autant changer son profil lié à la présence des marches naturelles formées par les coulées prismées.

Ce débat contradictoire montre la nécessité de recherches actives sur ce sujet, au niveau de Dettifoss comme des autres chutes islandaises de grande taille.

Ásbyrgi et Jökulsárgljúfur : pas de grande cascade actuelle, mais la trace érosive de chutes d'eau titanesques

Pour conclure, abordons le cas du cours aval de la Jökulsá á Fjöllum. Le fleuve, après les chutes mentionnées plus haut, y circule dans un canyon appelé Jökulsárgljúfur (littéralement les « gorges de la Jökulsá ») figure 32), creusé dans des roches éruptives datées de 8 500 ans. Des cônes volcaniques et fissures éruptives sont encore observables à proximité de la Jökulsá, notamment le cône Sveinar coupé net au niveau d'Hafragilsfoss. Cependant aucune trace de coulée de lave n'est présente dans le canyon lui-même, donnant un âge maximal à sa formation : son creusement a eu lieu après les éruptions en question.

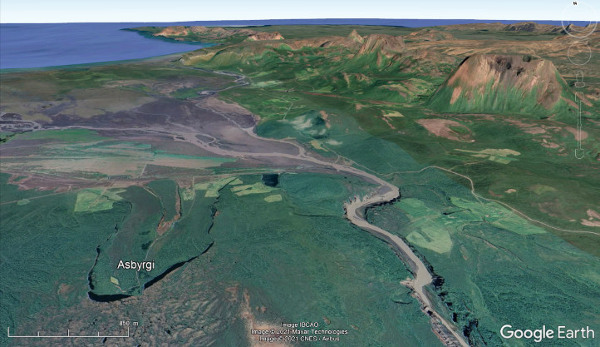

De façon intéressante, le canyon contourne, peu avant le sandur et l'estuaire du fleuve, un amphithéâtre de falaises colossal connu sous le nom d'Ásbyrgi (figures 33 à 43), ouvert verticalement dans des coulées de l'interglaciaire Riss-Würm. Long de 3,5 km et large d'1 km, ses falaises en arc de cercle atteignent 100 m de haut en amont, c'est-à-dire au Sud. Au Nord, un ilot basaltique de 60 m de haut, nommé Eyjan, a été laissé comme un témoin de la paléosurface avant la formation de l'amphithéâtre. La légende locale veut qu'Ásbyrgi soit une empreinte du sabot de Sleipnir, le cheval à huit pattes d'Odin.

Mais l'observation en images aériennes du site (figures 45 à 47) met en évidence, en amont d'Ásbyrgi, jusqu'au cours actuel de la Jökulsá á Fjöllum, dans le secteur nommé Klappir, un paysage marqué par l'écoulement d'un gigantesque jökulhlaup dans un passé proche, avec des cascades à sec et diverses autres traces érosives bien conservées (rochers polis, etc.). Cet évènement serait responsable du creusement d'Ásbyrgi, qui prend donc ainsi le statut de paléochute d'eau, pratiquement à sec aujourd'hui. Le creusement ultérieur du Jökulsárgljúfur, associé à la mise en place des chutes de Dettifoss, a détourné le fleuve d'Ásbyrgi, y laissant intactes la falaise et la gorge titanesques gravées par ce jökulhlaup colossal.

Le cours actuel du fleuve correspond à un détournement suite aux gigantesques jökulhlaups ayant d'abord creusé Ásbyrgi, puis mis en place les chutes de Dettifoss correspondant à l'entrée du fleuve dans le canyon de Jökulsárgljúfur. Notez les coulées superposées de basaltes, parfois percées de grottes naturelles ; et le dépôt de sédiments dans le lit de fleuve, préfigurant le sandur de son estuaire, quelques kilomètres au Nord (soit derrière le photographe ici).

Cette dépression gravée dans les coulées de lave de l'interglaciaire Riss-Würm est interprétée comme la trace du sabot du cheval d'Odin, ou plus prosaïquement comme la colossale cicatrice érosive laissée par un jökulhlaup post-glaciaire holocène. Les falaises correspondant à des cascades sèches au pied du photographe, au Sud de l'amphithéâtre, atteignent 100 m de haut. Le fond de l'amphithéâtre est occupé par un petit lac (alimenté par une très modeste chute d'eau à gauche du photographe) et une forêt parmi les plus développées d'Islande, le site étant protégé du pâturage depuis longtemps. On distingue en arrière-plan le rocher Eyjan, aux falaises de 60 m de haut épargnées par l'érosion. À l'horizon le fond plat d'Ásbyrgi rejoint le sandur côtier, au Nord. Les visiteurs à peine distincts sur le ponton au pied des falaises donnent l'échelle. | |

Cette dépression gravée dans les coulées de lave de l'interglaciaire Riss-Würm est interprétée comme la trace du sabot du cheval d'Odin, ou plus prosaïquement comme la colossale cicatrice érosive laissée par un jökulhlaup post-glaciaire holocène. Les falaises correspondant à des cascades sèches au pied du photographe, au Sud de l'amphithéâtre, atteignent 100 m de haut. Le fond de l'amphithéâtre est occupé par une forêt parmi les plus développées d'Islande, le site étant protégé du pâturage depuis longtemps (simplement interrompue par quelques aménagements humains : parkings, routes, camping… visibles ici). Les visiteurs sur le sentier donnent l'échelle. On distingue en arrière-plan le rocher Eyjan, aux falaises de 60 m de haut épargnées par l'érosion. À l'horizon le fond plat d'Ásbyrgi et le sommet des falaises rejoignent le sandur côtier, au Nord. | Cette dépression gravée dans les coulées de lave de l'interglaciaire Riss-Würm est interprétée comme la trace du sabot du cheval d'Odin, ou plus prosaïquement comme la colossale cicatrice érosive laissée par un jökulhlaup post-glaciaire holocène. En cette partie aval (Nord), la hauteur des falaises dépasse encore plusieurs dizaines de mètres. Le fond de l'amphithéâtre est occupé par une forêt parmi les plus développées d'Islande, le site étant protégé du pâturage depuis longtemps (simplement interrompue par quelques aménagements humains : parkings, routes, camping… quelques bâtiments visibles à droite de l'image donnent l'échelle). On observe ici de plus près le rocher Eyjan, aux falaises de 60 m de haut épargnées par l'érosion. À l'horizon, on devine que le fond plat d'Ásbyrgi et le sommet des falaises rejoignent le sandur côtier, au Nord. Le contraste entre la surface plate des coulées au pied du photographe et la verticalité des falaises d'Ásbyrgi est frappant. |

Cette dépression gravée dans les coulées de lave de l'interglaciaire Riss-Würm est interprétée comme la trace du sabot du cheval d'Odin, ou plus prosaïquement comme la colossale cicatrice érosive laissée par un jökulhlaup post-glaciaire holocène. Les falaises correspondant à des cascades sèches au pied du photographe, au Sud de l'amphithéâtre, atteignent 100 m de haut. Le fond de l'amphithéâtre est occupé par une forêt parmi les plus développées d'Islande, le site étant protégé du pâturage depuis longtemps. On observe au loin au Nord le rocher Eyjan, aux falaises de 60 m de haut, épargnées par l'érosion. À l'horizon, on devine que le fond plat d'Ásbyrgi rejoint le sandur côtier. Le contraste entre la surface plate des coulées au pied du photographe et la verticalité des falaises d'Ásbyrgi est frappant. Les deux visiteurs au sommet des falaises à droite de l'image donnent l'échelle. | |

Figure 37. Les falaises de la partie amont (Sud) d'Ásbyrgi (Islande) vues depuis le fond de l'amphithéâtre Cette dépression gravée dans les coulées de lave de l'interglaciaire Riss-Würm est interprétée comme la trace du sabot du cheval d'Odin, ou plus prosaïquement comme la colossale cicatrice érosive laissée par un jökulhlaup post-glaciaire holocène. Les falaises correspondant à des cascades sèches au pied du photographe, au Nord de l'amphithéâtre, atteignent 100 m de haut. Le fond de l'amphithéâtre est occupé par une forêt parmi les plus développées d'Islande, le site étant protégé du pâturage depuis longtemps (ici interrompue par un aménagement humain). | |

Figure 38. Les falaises de la partie aval (Nord) d'Ásbyrgi vues depuis le fond de l'amphithéâtre Cette dépression gravée dans les coulées de lave de l'interglaciaire Riss-Würm est interprétée comme la trace du sabot du cheval d'Odin, ou plus prosaïquement comme la colossale cicatrice érosive laissée par un jökulhlaup post-glaciaire holocène. À l'arrière-plan, on distingue les falaises du rocher Eyjan, atteignant 60 m de haut, puis tout au fond à gauche la limite Ouest de l'amphithéâtre. Le fond d'Ásbyrgi est occupé par une forêt parmi les plus développées d'Islande, le site étant protégé du pâturage depuis longtemps. | Cette dépression gravée dans les coulées de lave de l'interglaciaire Riss-Würm est interprétée comme la trace du sabot du cheval d'Odin, ou plus prosaïquement comme la colossale cicatrice érosive laissée par un jökulhlaup post-glaciaire holocène. Notez au premier plan la coulée de basalte vacuolaire qui constitue la limite Est d'Ásbyrgi. |

Figure 40. Le fond d'Ásbyrgi côté amont (Sud), Nord-Est de l'Islande Le fond est occupé par une forêt de saules et bouleaux nains parmi les plus développées d'Islande, le site étant protégé du pâturage depuis longtemps. Certains arbres atteignent plusieurs mètres de hauteur (sic). | |

Figure 41. Le fond d'Ásbyrgi (Islande) côté amont (Sud) Le fond est occupé par une forêt et un petit lac alimenté par une cascade qui semble dérisoire comparé au jökulhlaup qui a donné naissance à ces falaises. C'est au niveau du départ de cette petite chute qu'on été prises les photos des figures 33, 34, 36 et 43. | Figure 42. Le fond d'Ásbyrgi (Islande) côté amont (Sud) Le fond est occupé par une forêt et un petit lac alimenté par une cascade qui semble dérisoire comparé au jökulhlaup qui a donné naissance à ces falaises. Elle a néanmoins entamé légèrement l'ancienne surface verticale correspondant à la cascade sèche. C'est au niveau du départ de cette petite chute qu'on été prises les photos des figures 33, 34, 36 et 43. Les touristes sur le ponton au centre donnent l'échelle. |

Ce ruisseau semble dérisoire comparé au jökulhlaup qui a donné naissance à l'amphithéâtre. Il a néanmoins entamé légèrement l'ancienne surface verticale correspondant à la cascade sèche : indentation bien visible ici. | Figure 44. Terres désolées en amont d'Ásbyrgi (Islande), en direction du cours de la Jökulsá á Fjöllum Le jökulhlaup qui a donné naissance à l'amphithéâtre a laissé de nombreuses traces dans le paysage (plus visibles en photographies aériennes, voir les figures suivantes). Depuis, la végétation tente timidement de reprendre ses droits au milieu des rochers et des cendres soufflées par le vent glacé. On distingue à l'horizon, en direction du Sud, les sommets enneigés des hautes terres. |

Le vaste sandur correspondant à l'estuaire de la Jökulsá dans l'Äxarfjordur est visible au Nord. | Les traces du jökulhlaup ayant formé Ásbyrgi avant le changement de cours de la Jökulsá sont évidentes. |

La taille du “cirque” d'érosion, l'absence de cours d'eau l'empruntant actuellement et le rocher Eyjan, aux falaises de 60 m de haut épargnées par l'érosion, sont bien visibles. | |

A. Compléments

Vocabulaire géologique islandais

Fjall : montagne

Foss : (pluriel fossar) cascade

Gljùfur : canyon

Hellir : grotte

Hraun : coulée de lave

Jökul : glacier

Jökulhlaup : débâcle glaciaire

Sandur : (pluriel sandar) plaine littorale d'épanchement volcano-fluvio-glaciaire

Vatn : lac

Localisation des cascades étudiées

Les localisations des cascades citées dans cet article et dans le précédent peuvent être retrouvées grâce au fichier kmz recensant les principales cascades d'Islande aperçues dans ces articles.

Bibliographie et sitographie

L'article d'E.R.C. Baines et al., Erosion during extreme flood events dominates Holocene canyon evolution in Northeast Iceland, publié en 2015 dans les PNAS, est un exemple d'article scientifique théorisant des canyons et chutes d'eau islandaises (notamment Dettifoss et Ásbyrgi) essentiellement hérités de débâcles glaciaires massives à l'Holocène.

À l'inverse, l'article de G. Stucky De Quay et al., Holocene uplift and rapid fluvial erosion in Iceland: a record of post-glacial landscape evolution, publié en 2018 dans les Earth and Planetary Science Letters, minimise l'importance des jökulhlaups post-glaciation au profit du rebond isostatique et d'une érosion fluviatile plus continue.

On trouve sur Planet-Terre d'assez nombreux articles sur l'Islande, destination incontournable des amateurs de géologie, traitant de divers aspects.

- Par exemple, sur la cryoclastie, Galets islandais fracturés par cryoclastie.

- L'immense glacier du Vatnajökull, Les pseudo-moraines du Vatnajökull (Islande) : interaction entre écoulement glaciaire et éruptions volcaniques, et la lagune glaciaire de Jökulsarlon, Couleur et forme des icebergs (Islande et Patagonie).

- La colonisation des coulées de lave par les mousses et lichens en climat froid : La colonisation d'une coulée de lave par des mousses en climat atlantique froid, coulée du Lakagigar (Laki), Islande.

- Les superbes tunnels de lave islandais : Les tunnels de lave islandais, leurs exceptionnels spéléothèmes (stalactites et stalagmites basaltiques) et leur festival de couleurs et Les grottes glacées d'Islande : comment est fixée la température à l'intérieur des cavités souterraines ?.

- La fameuse éruption de l'Eyjafjallajökull en 2010 : Éruption de l'Eyjafjöll sous l'Eyjafjallajökull, Islande.

- La non moins célèbre éruption du Laki en 1783 : Fissure éruptive de Lakagigar (Islande).

- La géothermie : Le Lagon Bleu, Islande et Geysérite et eaux siliceuses.

- Le contexte géodynamique particulier de l'Islande, entre point chaud et dorsale médio-atlantique :L'Islande, une interaction point chaud - dorsale.

- L'extension tectonique encore active : Champ de fractures en Islande.

- Les empilements types trapps de coulées de basaltes “tertiaires” : Coulées basaltiques tertiaires, Isafjördur, Islande.

- La morphologie de surface des coulées basaltiques : Coulées de laves anciennes de type aa (en gratons) : Arizona, Canaries, Islande et Chaîne des Puys, Laves cordées et Stries de friction et de progression sur et dans les coulées de type aa.

- Et de nombreux autres phénomènes volcaniques : Alignement islandais de cratères de soutirage, Mini et maxi bombes fuselées et Exemples de volcans boucliers : Galapagos, La Réunion, Islande, Sicile, Tahiti.

Le Guide des volcans d'Europe et des Canaries, de Maurice Krafft et François-Dominique de Larousière, édité par Delachaux et Niestlé, bien qu'un peu daté (la dernière édition remonte à 1999), reste une précieuse source d'informations.

[1] La palagonite est un mélange de minéraux (essentiellement argiles et zéolites) issus de l'altération de débris basaltiques vitrifiés (hyaloclastes).