Image de la semaine | 06/06/2011

Les tunnels de lave islandais, leurs exceptionnels spéléothèmes (stalactites et stalagmites basaltiques) et leur festival de couleurs

06/06/2011

Résumé

Splendeurs basaltiques d'Islande.

Les stalagmites ont une hauteur moyenne de 1 m, 1,3 m pour les plus grandes. Les parois et concrétions sont diversement colorées en jaune et rouge par des oxydes de fer (Fe3+) hydratés.

Nous avons vu la semaine dernière des stalactites de carbonates de cuivre. Nous continuons cette série par des spéléothèmes (concrétions des grottes, comme les stalactites et stalagmites) exceptionnels, en basalte : les spéléothèmes des tunnels de lave d'Islande.

Parmi les 200 volcans actifs en Islande durant les derniers 10 000 ans (Holocène) on considère que la moitié possèdent des tunnels de lave. Sur Terre, les tunnels de lave se forment préférentiellement dans des environnements de points chauds et de provinces tholéitiques et alcalines caractérisés par des laves fluides et pauvres en silice. Les tunnels de lave se forment à l'occasion d'éruptions volcaniques effusives alors qu'une lave généralement basaltique (pahoehoe ou aa), chaude (1 100 à 1 200 °C) et très fluide, s'épanche à des vitesses généralement élevées (15 à 50 km/h). La lave coule en profitant de la topographie et envahit progressivement l'espace, entraînée par son propre poids et par l'appel au vide. Très rapidement la coulée commence à se solidifier en surface et sur les bords alors que de véritables rivières se constituent en son sein et permettent à la coulée de continuer à progresser. Ces rivières souterraines de lave en fusion s'organisent en réseau(x) de complexité croissante (monotube, confluents, anastomoses, multi-étages en 3D) en fonction de leur distance par rapport au point d'émission. Ce(s) réseau(x) s'isole(nt) du reste de la coulée par des parois ignifugées naturelles qui permettent à la lave de rester chaude et fluide en minimisant les déperditions énergétiques. Alors que l'éruption prend fin, la lave continue de progresser au sein de ces drains naturels créant derrière elle un vaste réseau de cavités longues et souvent profondes – certaines pouvant se trouver jusqu'à 50 mètres sous la surface de la coulée. Plus la lave se trouve éloignée de son point d'émission plus sa viscosité augmente, du fait de son refroidissement, et plus la géométrie du tunnel de lave sera complexe. Parfois, les mêmes tunnels canalisent le flux de lave de plusieurs éruptions successives. On trouve souvent des tunnels latéraux provenant de phénomènes de rétro-drainage dans le tube principal. Les tunnels seront plus tard visitables, quand la lave sera refroidie, si tant est qu'un accès à l'air libre soit créé soit à l'occasion d'un effondrement du toit du tunnel (« skylight », = lucarne) ou encore lors de travaux de terrassement. C'est ainsi que se forment et se découvrent les tunnels de lave, véritables fantômes des rivières souterraines de lave où le plein a créé le vide. La genèse des tunnels de lave a déjà été vue pour des tunnels de lave d'Hawaii, des Canaries, de La Réunion ou des tunnels de lave des Açores.

Avant de regarder leurs exceptionnels spéléothèmes, visitons rapidement quelques tunnels de lave islandais.

Figure 2. Tunnel de lave de Búri (Islande), découvert par Björn Hróarsson le 7 mai 2005 Situé dans le champ de lave de Leitahraun il a été formé à l'occasion d'une éruption massive et il en est le reflet avec une hauteur et un diamètre pouvant atteindre 10 m et une longueur de 1 025 m. La coulée qui tapisse le fond à une morphologie intermédiaire entre aa et pahoehoe. Le spéléologue qui donne l'échelle est Éric Gilli. | Figure 3. Tunnel de lave de Búri (Islande), découvert par Björn Hróarsson le 7 mai 2005 On peut voir sur les parois le niveau maximum atteint par la dernière coulée de lave. On aperçoit un seuil au fond du tunnel qui a coulé à plusieurs hauteurs différentes. Les spéléologues Éric Favory et Michel Detay donnent l'échelle. |

Figure 4. Tunnel de lave de Gullborgarhellir (Islande), départ de plusieurs tunnels anastomosés La coulée de lave cordée est restée en place au sol. Le spéléologue Michel Detay donne l'échelle. | Les spéléologues Éric Gilli et David Lanzmann donnent l'échelle. |

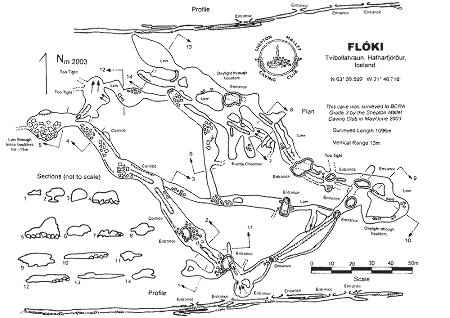

Figure 6. Carte, profils et coupes du tunnel de lave de Floki montrant sa complexité Cette carte a été dréssée par le Shepton Mallet Caving Club. Le tunnel de Flóki (littéralement « le tunnel emmêlé » dû à sa topographie complexe) dans le champ de lave de Tvibollahraun daté de l'an 874. Le SMCC en a dressé la carte en 2003. Flóki fait 1 096 m de longueur et devient ainsi le huitième tunnel de lave de plus d'un kilomètre en Islande. Il s'agit d'un beau tunnel dans lequel on trouve des figures d'étirement de couleur rouge. | |

Intéressons nous maintenant aux spéléothèmes de basalte exceptionnels que l'on trouve dans ces tunnels de lave.

Contrairement aux grottes formées dans les environnements calcaires, qui sont en perpétuelle évolution, les tunnels de lave se forment au cours d'une éruption et restent figés pour « l'éternité » dès que la lave s'est refroidie. Cependant, l'une et l'autre renferment des spéléothèmes. De même que l'on observe dans les grottes calcaires des stalactites et des stalagmites, on trouve dans les tunnels de laves des spéléothèmes connus sous le terme de lavacicles. Ils se créent en fin de cycle éruptif, lorsque le tunnel se vide et qu'il y circule des gaz à haute température. Ils peuvent se présenter sous différents aspects : en forme de tubes, de dents de requin ou d'hélictites. Les stalactites tubulaires – les plus fréquentes – se sont formées après que la lave a cessé de couler. Il semble cependant que chaque tunnel, voire chaque portion de tunnel, puisse avoir des spéléothèmes aux caractéristiques légèrement différentes (nature, abondance, composition des phénocristaux, présence de verres intercalaire, etc) car les conditions de mise en place (température, viscosité, composition minéralogique résiduelle, etc) auront été différentes. Pour simplifier, on peut considérer que les spéléothèmes proviennent d'une extrusion en goutte-à-goutte d'un magma partiellement cristallisé qui subit une baisse de température (passant de 1 070°C à 1 000°C). En termes de densité et de composition minéralogique et chimique, les lavacicles ont des caractéristiques intrinsèques légèrement différentes de celles du magma qui leur a donné naissance. Les verres intercalaires, par exemple, semblent provenir d'une refonte partielle (12 à 26% de la roche d'origine).

Les runners, qui ressemblent à de petites éclaboussures, sont en réalité de même nature que les formes tubulaires. Elles se sont formées sur la surface du tunnel lors du dégazage de la lave. Quant aux « dents de requin », ce sont des formes assez communes, qui apparaissent généralement en grand nombre. Elles sont constituées par la lave tombant du sommet des tunnels lorsque celui-ci se refroidit. Enfin, les hélictites ont des formes excentriques évoquant celles de vermicelles tordus dans toutes sortes de directions. Les spéléothèmes se forment dans un environnement de gaz à haute température et parfois de vents violents.

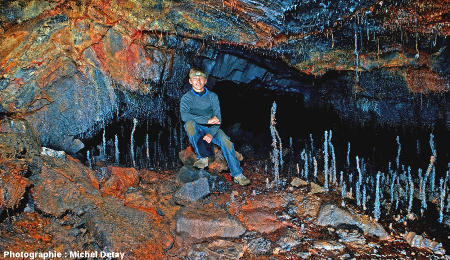

Figure 7. Vue panoramique des spéléothèmes du tunnel de Jörundur (Islande) La taille moyenne de chaque stalagmite est d'environ 1 m à 1,3 m pour les plus grandes. | |

Figure 8. Spéléothèmes exceptionnels (stalagmites) du tunnel de lave de Jörundur (Islande) En 1985, Jörundur a été déclaré monument national et a été fermé au public. | Figure 9. Tunnel de lave de Jörundur (Islande), détails de stalagmites Chaque stalagmite est constituée du collage de milliers de gouttes de basalte tombant du plafond, se soudant les unes sur les autres, certaines gardant quasiment leur forme de goutte, alors que la majorité continue à couler vers le bas une fois « arrivée » sur la stalagmite naissante. Chaque « écoulement » élémentaire mesure entre 0,5 et 1,5 cm de diamètre. |

Figure 10. Stalactites dans le tunnel d'Arnahellir (Islande) Le spéléologue Éric Gilli donne l'échelle. | Figure 11. Tunnel de lave de Gullborgarhellir (Islande) Michel Detay observe le détail d'une hélictite. Les plus longues atteignent 2 m. |

Figure 12. Entrée du tunnel de lave de Ferlir (Islande) Noter les formations en dents de requin qui tapissent le toit du tunnel. | |

On observe, dans ces tunnels, des processus de cristallisation secondaires et des coulées multicolores.

L'étude des dépôts secondaires permet d'observer des formations composées de minéraux spécifiques. Les dépôts que l'on rencontre dans les tunnels se forment à différentes phases de l'évolution du tunnel. De nombreux phénomènes se succèdent : circulation de gaz à haute température, dégazage, oxydation à l'air, circulation d'eau et activité biologique notamment. En Islande, certains dépôts ont été étudiés, sur l'île de Surtsey, mettant en évidence des sulfures, de la thénardite, de la galeite, de la mirabilite et de l'aphthitalite. Certains de ces minéraux étant découverts pour la première fois en Islande : glauberite, kainite, loeweite, kieserite, bloedite, carnallite, et ralstonite notamment. Les minéraux les plus fréquents étant la halite, la thénardite et le gypse. Il est certain que les études minéralogiques n'en sont qu'à un stade embryonnaire et que leur poursuite permettrait de découvrir de nouvelles occurrences de minéraux exotiques dans les tunnels de lave. Quoi qu'il en soit, tous ces minéraux peuvent donner des couleurs exceptionnelles aux tunnels, à leur parois et à leurs spéléothèmes, que ce soit par la couleur propre de ces minéraux ou par des irisations dues à la finesses de ces minéraux secondaires.

Figure 14. Parois colorées du tunnel de lave de Jörundur (Islande) Les parois sont intensément colorées par divers oxydes hydratés (oxydes ferriques dominant dans les teintes rouges et orangées, et divers autres hydroxydes). Le spéléologue Roland Favory donne l'échelle. | Figure 15. Tunnel de lave de Matstjarnan (Islande) Éric Gilli observe des figures de lave particulières (« lava roses ») de couleur rouge. Noter la présence de très belles laves cordées. |

Figure 16. Tunnel de lave de Ferlir (Islande) Ce tunnel, qui n'a jamais été cartographié, de 500 m de long, est l'un des plus complexes de l'île, véritable labyrinthe, établi en plusieurs étages. On peut y observer une exceptionnelle coulée multicolore, vraisemblablement unique au monde. Elle n'aurait été observée que par une vingtaine de personnes à ce jour. Cette singulière formation superpose des coulées de couleurs différentes, incroyablement saturées. Il ne s'agit pas d'un vernis superficiel mais bien de couleurs dans la masse. Cette formation provient probablement du rétrodrainage, en plusieurs phases, d'une poche de lave vers le tube principal. Des mini-coulées successives de lave à des états différents de maturation et d'oxydation, et des vitesses de refroidissement différentes sont sans doute à l'origine de cet étagement surprenant. Ces couleurs proviennent principalement de l'état d'oxydation du fer, oscillant du rouge – orangé – jaune à l'état de fer ferrique (oxydé), jusqu'au vert pour le fer ferreux (réduit). | |

Figure 17. Tunnel de lave de Jörundur (Islande) Cette vue d'ensemble montre les couleurs données par les circulations et dépôts secondaires de fluides et d'oxydes de fer. Il n'y a pas que les parois et le sol qui soient colorés, mais également certaines stalactites ou stalagmites. Le spéléologue Gaspard Lachèvre donne l'échelle. | Figure 18. Tunnel de lave de Árnahellir (Islande), découvert en 1985 Depuis 1995 son accès est réglementé et réservé aux études scientifiques. On note la présence de circulations d'eau riche en oxydes de fer (Fe3+) qui surlignent une fissure du tunnel. Certaines stalactites paraissent blanches. Ce n'est pas un effet de la réflexion du flash par leur surface humide et brillante, mais cela correspond à des cristallisations de gypse (blanc) qui se développe à leur surface. |

Figure 19. Tunnel de lave de Árnahellir (Islande), découvert en 1985 Détail des dépôts secondaires de gypse au sommet d'une stalagmite. | Figure 20. Tunnel de lave de Árnahellir (Islande), découvert en 1985 Noter les dépôts secondaire de cristaux de gypse (blanc) sur la stalagmite centrale et les dépôts de sels de cuivre de couleur verte sur le plancher du tunnel. |

Ces tunnels de lave et leurs spéléothèmes sont des objets fragiles. L'Islande a pris très tôt conscience du caractère exceptionnel de sa nature. Elle a su prendre les mesures conservatoires nécessaires : création de parcs naturels, protection des sites remarquables, interdiction de circuler hors-pistes, etc. La recherche et l'exploration des tunnels de lave islandais sont longtemps restées une curiosité géologique, géographique, voire touristique. Une dizaine de grottes était connue dans le pays sans qu'aucun recensement systématique n'ait été entrepris. En 1989, l'« Icelandic Speleological Society » (ISS) a été fondée. En 1993, à l'occasion du congrès de Pékin, le groupe de travail dédié aux grottes volcaniques de l'Union International de Spéléologie devait donner naissance à la « vulcano-spéléologie » qui devenait ainsi une discipline à part entière. Enfin, le Xème symposium de Vulcano-spéléologie s'est tenu en Islande en septembre 2002. Les volcano-spéléologues islandais ont fait pression sur les autorités pour assurer la sauvegarde des tunnels de lave les pus fragiles. En effet, les spéléothèmes sont des objets fragiles qui se forment lors de l'éruption. Depuis 1974, les autorités ont déclaré que les stalactites et stalagmites de lave constituaient un trésor national. Depuis lors, certains tunnels ont été fermés au public. Ces tunnels ne sont visitables qu'après l'obtention d'une autorisation.

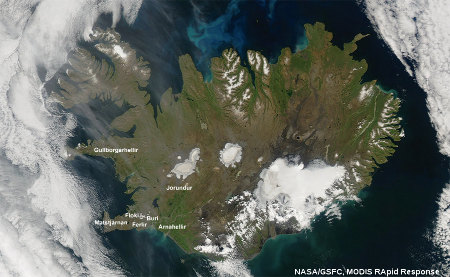

Source - © 2011 NASA/GSFC, MODIS RApid Response, modifié

Figure 21. Localisation (approximative) des tunnels de lave islandais cités dans cet article

En 1974 les autorités ont déclaré que les stalactites et stalagmites de lave constituaient un trésor national. En 1985 Jörundur a été déclaré monument national et a été fermé au public. Son accès est maintenant réglementé et son accès réservé aux études scientifiques. La très belle grotte d'Árnahellir, dans le champ de lave de Leitarhraun, découvert en 1985, est également fermée depuis 1995. Tous ces tunnels sont maintenant officiellement protégés par la loi islandaise, sous contrôle strict de l'ISS.

Vous retrouverez des photographies de cet article (ou de très semblables) et bien d'autres encore, dans le livre de Michel Detay et Anne-Marie Detay, Islande - Splendeurs et colères d'une île - 2010 - Belin - ISBN 978-2-7011-5762-7.

Orientation bibliographique :

- Actes des congrès « International Symposium on Vulcanospeleology ». National Speleology Society Ed.

- Allred K., Allred C., 1998. Tubular lava stalactites and other related segregations, Journal of Cave and Karst Studies, 60, 3,131-140

- Allred K., Allred C., 1998. The origin of tubular lava stalactites and other related forms, International Journal of Speleology, 27, 135-145

- Bunnell D., 2008. Caves of fire: inside America's lava tubes, National Speleological Society Ed.

- Decobecq D., 2010. Les tunnels de lave, LAVE, revue de l'association de volcanologie européenne, 146, 20-21

- Detay M., Detay A-M., 2010. Islande - splendeurs et colères d'une île. Belin Ed.

- Detay M., 2011. Volcanospéologie en Islande, perspectives scientifiques et émergence du géotourisme, LAVE, revue de l'association de volcanologie européenne, 148, 18-31

- Detay M., Hróarsson B., 2011. Tunnel di lava, Le Scienze 511, 70-77

- Detay M., Hróarsson B., 2011. Les tunnels de lave, Pour la Science, 399, 2-7

- Hróarsson B., 2008. Hellahandbókin, Leidsögn um 77 íslenska hraunhella, Mál Og Menning Ed.

- Hróarsson B., 2006 Íslenskir hellar. Vaka-Helgafell, Edda – útgáfa publishing, 672 pages