Image de la semaine | 11/03/2019

Le Saut de Gouloux, une curiosité morvandelle

11/03/2019

Résumé

Une petite chute d'eau en pays granitique, géologie et anciens moulins hydrauliques.

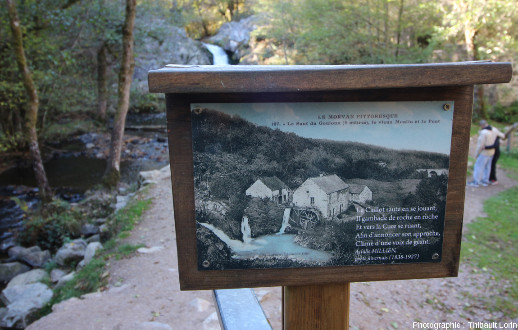

Figure 1. Le Saut de Gouloux, dans le Morvan

La chute d'eau est visible au milieu à gauche sur le cliché. Un moulin en ruine est visible sur la droite.

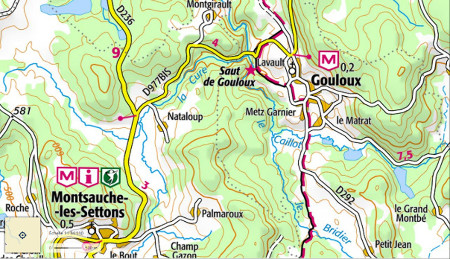

Le « Saut de Gouloux » est le nom donné à une chute d'eau d'environ 8 à 10 mètres située sur la commune de Gouloux (58), dans le Morvan. À son niveau, le torrent (le Caillot) entaille un bloc granitique. Le Caillot se jette dans la Cure quelques dizaines de mètres en aval. Cette curiosité géologique locale est bien aménagée et un sentier permet d'y accéder facilement depuis la route D977b. Des panneaux touristiques explicatifs sont également présents et permettent de mieux comprendre la géologie de cette chute d'eau, ainsi que son histoire "humaine". Les visiteurs apprennent ainsi que Le Saut de Gouloux fut pendant tout le XIXe siècle et jusqu'aux environs de 1920 associé à deux moulins (moulin à farine et moulin à huile). Ceux-ci ont été abandonnés et sont aujourd'hui à l'état de ruines.

Figure 3. Détail sur le granite de Gouloux (58) Ce granite, noté « microgranite μγ » dans la notice de la feuille de Saulieu (carte géologique au 1/50 000), est un granite à grain plutôt fin. |

On trouve, en amont de la chute, des traces de "marmites de géants" témoignant d'une érosion du granite par des courants rapides (voir la figure 10 de Les marmites de géant de la cascade du Sautadet, La Roque-sur-Cèze, Gard pour un mécanisme de formation de ces marmites).

L'observation de ces petites marmites, "petites" en comparaison de celles qu'il est parfois possible de trouver (voir, par exemple, Les marmites de géant de Bourke le chanceux (Bourke's Luck Potholes), canyon de la Blyde River, Afrique du Sud, est permise par le faible niveau de l'eau en octobre 2018 (date de prise des clichés) en raison d'une saison estivale et automnale très sèches. Les bords du Caillot sont donc découverts.

Figure 4. Le Saut de Gouloux, en amont de la chute Une (petite) marmite de géant est visible au milieu de l'image. | Figure 5. Le Saut de Gouloux, en amont de la chute Une (petite) marmite de géant est visible (pointillés) au milieu de l'image. |

Figure 6. Le Saut de Gouloux, en amont de la chute Une (petite) marmite de géant est visible sur la droite. | Figure 7. Le Saut de Gouloux, en amont de la chute Une (petite) marmite de géant est visible (pointillés) sur la droite. |

Le site est accompagné de panneaux indiquant l'histoire du site et de ses moulins, aujourd'hui en ruines. On peut toutefois toujours identifier la trace de l'axe de la roue du moulin. De manière générale, en France, les moulins ont peu à peu disparu aux XIXe et XXe siècle en raison de l'essor des énergies fossiles liquides et solides (pétrole, charbon), ainsi que de l'électricité. L'énergie hydraulique, autrefois massivement convertie en énergie mécanique permettant pour l'essentiel de moudre les céréales ou produire de l'huile, est aujourd'hui essentiellement cantonnée à la production d'électricité au niveau des barrages (cf. Impact des activités humaines sur l'érosion littorale).

Des photos d'époque sont présentées sur les panneaux touristiques. | Des photos d'époque sont présentées sur les panneaux touristiques. |

Figure 10. Un moulin aujourd'hui abandonné et à l'état de ruines au Saut de Gouloux On peut noter l'utilisation du granite des environs dans la construction des murs. Le Saut de Gouloux est visible sur la gauche. | Figure 11. Un moulin aujourd'hui abandonné et à l'état de ruines au Saut de Gouloux On peut noter l'utilisation du granite des environs dans la construction des murs. L'emplacement de l'ancien axe de la "roue" du moulin est encore visible. |

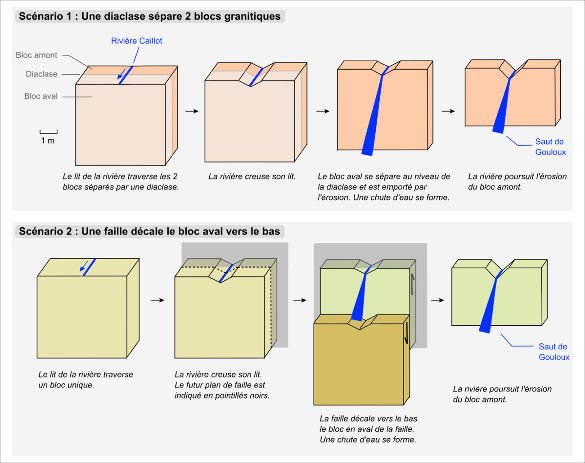

La formation d'un tel escarpement et de la chute d'eau qui y est associée pourrait s'expliquer par deux scénarios extrêmes différents.

Dans le premier scénario, une diaclase séparerait deux blocs granitiques. Suite à l'action de l'eau et à l'entaillement des blocs par la rivière, le bloc aval aurait été relativement rapidement emporté par l'érosion, et seul le bloc amont serait resté. Le petit escarpement ainsi formé correspondrait au Saut de Gouloux actuel.

Un deuxième scénario supposerait le jeu d'une faille qui aurait décalé le bloc aval vers le bas. Celui-ci aurait été soit peu à peu érodé et ne subsisterait plus, soit serait celui situé sous l'eau du bassin au pied du Saut de Gouloux (et celui sur lequel on marche lorsqu'on est en face de la chute d'eau !). Dans ce scénario, des indices de la présence d'une faille devraient pouvoir être observables sur le terrain : discontinuité latérale des blocs, plan de faille avec stries indiquant le mouvement, crochon de faille, brèches de faille, éventuelle gouge de faille…

Figure 12. Scénarios possibles de formation du Saut de Gouloux

Dans le premier scénario, une diaclase séparerait deux blocs granitiques. Suite à l'action de l'eau et à l'entaillement des blocs par la rivière, le bloc aval aurait été relativement rapidement emporté par l'érosion, et seul le bloc amont serait resté. Le petit escarpement ainsi formé correspondrait au Saut de Gouloux actuel.

Un deuxième scénario supposerait le jeu d'une faille qui aurait décalé le bloc aval vers le bas. Celui-ci aurait été soit peu à peu érodé et ne subsisterait plus. C'est le scénario retenu par les panneaux explicatifs, mais peu d'indices de terrain le corroborent.

La "réponse" est apportée par les panneaux explicatifs locaux. Ces derniers indiquent aux visiteurs que la chute d'eau résulte du jeu d'une faille. Malheureusement, je n'ai pu trouver d'indice de terrain permettant de certifier la prépondérance de ce scénario par rapport au scénario "diaclase". Qui plus est, cette faille n'est pas indiquée sur la carte géologique (qui pourrait avoir été réalisée antérieurement à l'étude précise du Saut de Gouloux). On est donc ici contraint de "croire" la réponse donnée par les panneaux touristiques explicatifs !

La formation d'une telle faille est indiquée sur les panneaux touristiques comme résultant de la « poussée des Alpes ». Il est vrai que la rencontre entre la plaque européenne et la marge apulienne est accompagnée de déformations qui se propagent à plusieurs centaines de kilomètres du massif alpin. Cette convergence a provoqué (et provoque encore !) le rejeu de grandes zones de déformation hercyniennes (voir, par exemple, Quelques données sur le séisme de Hennebont, 30 septembre 2002). Toutefois, associer une "petite" faille particulière (comme celle supposée ici), à un contexte géologique aussi vaste, est un pari osé ; celle-ci pourrait en effet être due à une conséquence de la convergence continentale, mais pourrait aussi bien être due à des déformations locales non directement liées à la surrection alpine. Enfin, il est indiqué sur un panneau que la chute date d'entre 5 et 20 millions d'années, « lorsque les Alpes se sont formées ». Peu de détails sont disponibles pour argumenter cette date, qu'il faut donc également "croire".

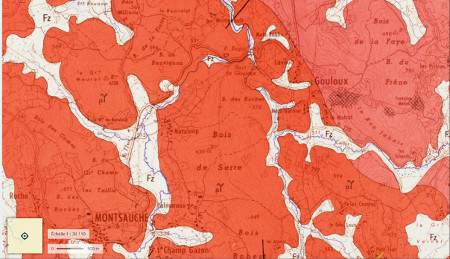

Figure 13. Géographie des environs du Saut de Gouloux (indiqué par une étoile) Le Caillot se jette dans la Cure quelques dizaines de mètres en aval du Saut de Gouloux. | Figure 14. Géologie des environs du Saut de Gouloux (extrait de la feuille 1/50 000 de Saulieu) Aucune faille n'est indiquée sur la carte, contrairement à ce qu'indiquent les panneaux touristiques. |

On peut enfin remarquer l'absence de dépôts calcaires au niveau du Saut de Gouloux (dépôts qui sont souvent observés aux environs des cascades en "pays calcaire").

En "pays calcaire", les eaux sont riches en Ca2+ et HCO3−. En raison du dégazage dû à la chute d'eau (en particulier, du dégazage du CO2), les chutes d'eau en pays calcaire sont souvent associées à des dépôts calcaires appelés travertins. Ceux-ci sont par exemple trouvés dans les Causses (figures 11 et 12 de Les sources karstiques au pied des plateaux calcaires) ou dans le Jura (cf. Les barrages de travertin, les gours (lacs) en escaliers et les coulées (escaliers) de "tuf" des ruisseaux du Jura). Ces dépôts ont lieu pour des "chutes" de toute taille : depuis des cascades décamétriques jusqu'à des "sautillons" décimétriques.

La réaction de formation de ces carbonates est la suivante :

- Ca2+ + 2 HCO3− → CO2 (dégazage) + CaCO3 (précipitation) + H2O.

À Gouloux, en “pays granitique”, les eaux sont bien moins chargées en Ca2+ et en HCO3−. Le CO2 d'origine atmosphérique et pédologico-respiratoire attaque certes le granite, en particulier ses plagioclases calciques :

- 2 CaAl2Si2O8(anorthite) + 4 CO2 + 6 H2O → 2 Ca2+ + 4 HCO3− + Si4Al4O10(OH)8(kaolinite).

Mais la dissolution (incongruente) des silicates calciques des granites par les eaux chargées de CO2 est bien moins efficace que la dissolution des carbonates, et les eaux des “pays granitiques” sont moins concentrées en Ca2+ et en HCO3−. Le dégazage (qui a inévitablement lieu au niveau de la cascade) n'est donc pas accompagné de la formation de travertins, sauf si des phénomènes péri-volcaniques enrichissent les eaux en CO2 (cf. Les sources thermominérales d'Auvergne : aspects géologiques).

En “pays calcaire”, les chutes d'eau (petites et grandes) sont associées à des dépôts de travertin. Ces dépôts emprisonnent parfois des restes de matière organique : branches mortes, feuilles…

Figure 15. Le ruisseau du Flon, dans le Bugey calcaire En pays calcaire, les chutes d'eau (petites et grandes) sont associées à des dépôts de travertin qui emprisonnent parfois des restes de matière organique : branches mortes, feuilles… | Figure 16. Le ruisseau du Flon, dans le Bugey calcaire En pays calcaire, les chutes d'eau (petites et grandes) sont associées à des dépôts de travertin qui emprisonnent parfois des restes de matière organique : branches mortes, feuilles… |

Figure 17. Détail d'un morceau de travertin Les cavités correspondent à des branches ou débris végétaux qui sont aujourd'hui décomposés et dont il ne reste que "l'empreinte" entourée de dépôts calcaires. | |

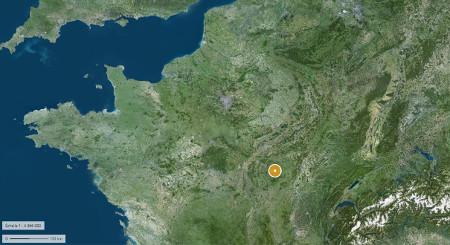

Figure 18. Localisation du Saut de Gouloux (58) sur fond géologique Gouloux est situé dans le Morvan, massif de "socle" d'âge hercynien à l'extrémité Nord-Est du Massif Central. | Figure 19. Localisation du Saut de Gouloux (58), dans le Morvan Gouloux est situé dans le Morvan, massif de "socle" d'âge hercynien à l'extrémité Nord-Est du Massif Central. |