Image de la semaine | 23/01/2023

Le Lac Blanc, une plage marine de 240 Ma à 2 400 m d'altitude (Vanoise, France)

23/01/2023

Résumé

Calcaires, argilites, terriers fossiles, gastéropodes marins et rides fossiles symétriques (ripple-marks), un environnement de bord de mer.

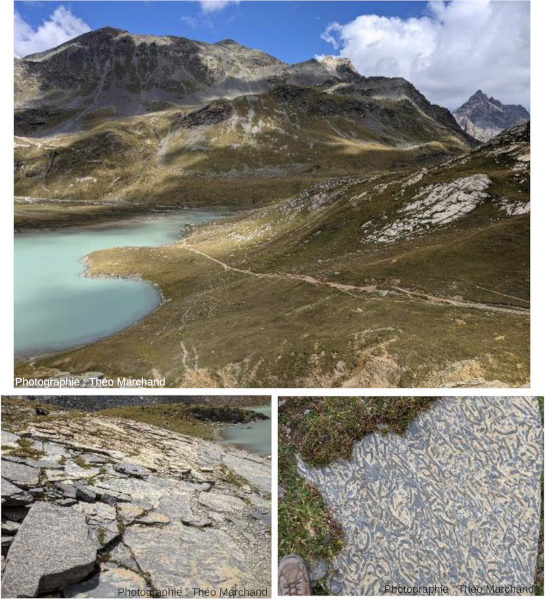

Figure 1. Assemblage de photographies du Lac Blanc, Pralognan-la-Vanoise, Savoie

En haut, le Lac Blanc et le paysage environnant.

En bas, à gauche les bancs à fossiles de terriers marins au bord du lac ; à droite, une vue rapprochée d’une dalle à fossiles de terriers marins.

Localisation par fichier kmz du Lac Blanc, Parc national de la Vanoise, Pralognan-la-Vanoise (Savoie).

Le Lac Blanc est un lac de montagne situé à 2 400 m d'altitude dans le Parc national de la Vanoise, dans les Alpes. Au bord de ce lac, où le paysage, la faune et la flore sont typiques de l'étage alpin, on peut trouver des fossiles de terriers d'animaux marins. La découverte de traces de ces organismes à cet endroit a de quoi surprendre.

Le Lac Blanc est situé juste à côté du refuge de Peclet-Polset. On peut y accéder après 3 h de marche depuis le parking des Prioux de Pralognan-la-Vanoise. Cette superbe randonnée permet d'admirer, entre autres choses, les glaciers des alentours et les moraines associées (figures 2 et 3), ainsi que la faune et la flore typiques de l'étage alpin (entre 2 300 et 3 000 m d'altitude) (figures 26 à 30). Autour du Lac Blanc, des strates inclinées ressortent particulièrement dans le paysage (figures 1, 3, 6, 7). Certaines de ces strates sont constituées d'un matériau très fin et rayable à l'ongle : il s'agit d'argilites (figures 4 et 5). D'autres sont plus compactes, la couleur allant du jaune clair ocre, au bleu sombre : il s'agit de dolomies et de schistes carbonatés (figures 6 à 17).

Des moraines latérales sont visibles au centre de l'image, marquant le passage d'écoulement (actuel ou récent) du glacier, et son recul depuis la fin du Petit âge glaciaire, recul qui s'accélère depuis quelques décennies avec le réchauffement anthropique. | Figure 3. Vue en surplomb du Lac Blanc, Pralognan-la-Vanoise (Savoie) Le sentier de randonnée au bord duquel on trouve les schistes à fossiles de terriers marins est nettement visible de l'autre côté du lac par rapport à l'endroit où a été pris la photo. À l'arrière-plan, sur la partie droite de l'image, on voit le glacier de la Masse et les moraines associées. |

Figure 4. Strates d'argilites au bord du Lac Blanc, Pralognan-la-Vanoise (Savoie) Les strates sédimentaires à peu près horizontales sont parfaitement visibles. Cette roche se raye à l'ongle (figure 5). Les argilites se déposent dans un contexte hydrodynamique très calme (courants à vitesse très faible, voire nulle). Ces argiles font partie de la série stratigraphique décrite dans cet article. Il ne s'agit pas d'argiles lacustres sub-actuelles. La clé donne l'échelle. | Figure 5. Rayure à l'ongle sur des argilites au bord du Lac Blanc, Pralognan-la-Vanoise (Savoie) On constate que cette roche se raye à l'ongle (trace blanche), rayure qui s'efface facilement en la frottant doucement. |

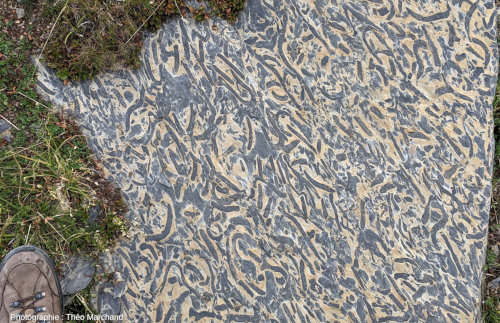

Sur la rive Est du lac, certaines couches sont débitées en dalles de taille décimétrique à métrique, de quelques centimètres d'épaisseur. Ces couches sont beaucoup plus dures que les argilites. Sur ces dalles, de nombreuses figures longiformes de taille centimétrique à décimétrique sont parfaitement visibles. Ces formes allongées sont souvent courbées sans que la roche elle-même ne soit déformée dans la même direction, et sans affecter les formes adjacentes (figures 8 à 17). Il ne semble pas y avoir d'orientation préférentielle de ces structures, ni de ramification. Au contact de ces formes boudinées on peut voir des fossiles qui ressemblent à des fragments de coquilles de mollusques (figures 16, 17). Rassemblés, ces éléments (argilites, schistes carbonatés, fragments de coquilles) suggèrent que ces structures sont des sédiments marins qui se sont déposés au bord d'une plage boueuse et calcaire, ou d'un fond marin. Les formes allongées vermiformes peuvent alors être interprétées comme des terriers d'animaux marins. Ces animaux vivent dans le sable ou dans la boue d'une plage et creusent le sédiment pour se nourrir ou s'enfouir ; on parle d'activité de bioturbation. Les schistes qui contiennent ces fossiles sont donc qualifiés de schistes bioturbés. Les “tubes” courbés sont des fossiles de traces d'êtres vivants, et non pas des êtres vivants eux-mêmes, on parle alors d'ichnofossiles (cf. par exemple De la difficulté de relier ichnofossiles et fossiles : exemple des bilobites et autres traces fossiles ou Les thalassinoïdes, d'étranges ichnofossiles, et un possible équivalent actuel, les terriers des crabes de mangrove). La bioturbation ayant remanié le sédiment, le matériau dans le terrier n'est pas exactement le même que celui environnant. Le matériau interne peut être différent par nature si l'organisme a déplacé de la matière et/ou s'il l'a enrichie en matière organique. Il peut également être différent par sa granulométrie, sa compaction, etc. Lors de la fossilisation, cette différence de substrat entre l'intérieur et l'extérieur du terrier forme des structures visuellement bien différentes, les terriers se distinguant nettement du reste de la matrice.

Figure 6. Schistes bioturbés débités en dalles au bord (rive Est) du Lac Blanc, Pralognan-la-Vanoise (Savoie) Le débit en dalles est clairement visible. Le chemin de randonnée passe au milieu de ces dalles. | |

Figure 7. Schistes bioturbés débités en dalles au bord du Lac Blanc, Pralognan-la-Vanoise (Savoie) Le chemin de randonnée passe au milieu de ces dalles. Certaines dalles sont à dominante blanche-ocre (arrière-plan) alors que d'autres sont à dominante bleutée (premier plan). Le sac à dos donne l'échelle. | Figure 8. Détail d’une dalle à ichnofossiles de bioturbation Les ichnofossiles (fossiles de traces d'êtres vivants) se détachent bien du reste de la roche. Certaines formes sont courbées, sans qu'une orientation préférentielle ne se dégage. Il ne semble pas y avoir de ramifications, ni de forme caractéristique. |

Figure 9. Dalles à ichnofossiles de bioturbation Les ichnofossiles (fossiles de traces d'êtres vivants) se détachent bien du reste de la roche. Certaines formes sont courbées, sans qu'une orientation préférentielle ne se dégage. Il ne semble pas y avoir de ramifications, ni de forme caractéristique. | Les ichnofossiles (fossiles de traces d'êtres vivants) se détachent bien du reste de la roche alors même que les fossiles et la roche sont à dominante claire (blanc-ocre). |

Figure 11. Vue rapprochée d'un ichnofossile de bioturbation, Lac Blanc, Pralognan-la-Vanoise (Savoie) La forme est particulièrement courbée jusqu'à venir presque s'enrouler sur elle-même. L'épaisseur variable de la section laisse supposer que la tectonique a déformé le fossile. | Figure 12. Vue rapprochée sur des ichnofossiles de bioturbation Sur la forme au centre, visible en relief, une section centrale s'est détachée, laissant apparent le relief inverse du paléo-terrier marin. Les ichnofossiles sont ici plus résistants que la matrice et sont légèrement dégagés par l'érosion. |

Figure 13. Détail d'un ichnofossile de bioturbation Sur la forme au centre, une section centrale s'est détachée, laissant apparent le relief inverse du terrier. Les ichnofossiles sont ici plus résistants que la matrice et sont légèrement dégagés par l'érosion. | Figure 14. Zoom sur un ichnofossile de bioturbation, Lac Blanc, Pralognan-la-Vanoise (Savoie) La section centrale s'est détachée, laissant apparent le relief inverse du terrier. Les ichnofossiles sont plus résistants que la matrice et sont légèrement dégagés par l'érosion. La clé donne l'échelle. |

Les ichnofossiles, plus résistants que le reste de la matrice, sont légèrement dégagés par l'érosion, ce qui permet d'apprécier leur forme en volume. La vue par la tranche de la dalle permet également de constater que les contraintes tectoniques ont déformé ces traces fossiles. La clé (floue) donne l'échelle. | |

La partie supérieure du bloc présente des fragments de coquilles de gastéropodes (voir également la figure 17). La présence de gastéropodes est notée dans notice de la carte géologique et certaines formes ressemblent bien à des fossiles de gastéropodes sur cette image (au bout de la flèche rouge). En dessous, des strates de sédimentations sont visibles. La partie inférieure du bloc est saturée d'ichnofossiles de bioturbation. L'orientation d'origine du bloc est difficile à déterminer. | La partie supérieure du bloc présente des strates horizontales de sédimentation clairement visibles. Sur la partie inférieure, on voit des fragments de coquilles de gastéropodes. L'orientation d'origine du bloc est difficile à déterminer. |

À proximité du lac (à 500 m de la rive), j'ai trouvé un bloc détaché présentant ce qui ressemble beaucoup à des ripple-marks (figures 18, 19) : les ondulations visibles ne sont présentes qu'en surface du bloc, et pas dans la masse, il ne s'agit donc pas de plis. Les lignes des ondulations sont parallèles entre elles et leur aspect (couleur, texture) n'est pas différent du reste du bloc : il est donc peu probable qu'il s'agisse de fossiles d'êtres vivants. Les rides semblent relativement symétriques (en particulier sur les figures 18 et 21). L'aspect dissymétrique de la figure 19 est principalement dû aux ombres des crêtes. Des rides dissymétriques indiquent un courant d'air ou d'eau, et peuvent se former dans n'importe quel contexte (fond marin, plage, désert…). En revanche, des rides symétriques sont dues à un clapot, indiquant une plage.

La notice de la carte géologique à 1/50 000 de Modane [1] décrit la présence de ripple-marks dans des quartzites du Trias inférieur, notées tQ. Or, on trouve un affleurement de ces quartzites en surplomb du lac (figuré rouge des figures 22 et 23) et le bloc trouvé ressemble bien à une quartzite. Il est donc fort probable que ce bloc présente en effet des ripple-marks, et qu'il se soit détaché de la couche tQ jusqu'à tomber non loin du lac. La maison du Parc national de la Vanoise, à Pralognan-La-Vanoise, possède un bloc très semblable avec de beaux ripple-marks. Malheureusement, sa provenance n'est pas indiquée (figures 20, 21).

Ce bloc a été trouvé non loin du lac, au bord du sentier de randonnée au Nord du lac. De telles quartzites à ripple-marks sont décrites dans la notice de la carte géologique de Modane, en surplomb du lac. Il est très probable que ce bloc se soit détaché et soit tombé non loin du lac. Ces ripple-marks semblent symétriques, ce qui indiquerait qu'ils se soient formés sur une plage. Mais pour trancher sur la symétrie de ces rides, une vue de côté est beaucoup plus adaptée (figure 21). | L'orientation du bloc par rapport au soleil, différente de celle de la figure 18 souligne, grâce aux ombres, les rides présentes à la surface du bloc et donne l'impression que ces rides sont asymétriques. |

Figure 20. Quartzite à ripple-marks, maison du Parc national de la Vanoise, à Pralognan-La-Vanoise L’origine de ce bloc n’est malheureusement pas précisée. De tels ripple-marks sont des figures sédimentaires fossiles de rides de plage. | On peut voir sur la tranche que les ondulations sont présentes uniquement en surface, et pas dans la masse du bloc. L'aspect symétrique de ces ripple-marks indique qu'ils sont dus au clapot d'une plage. |

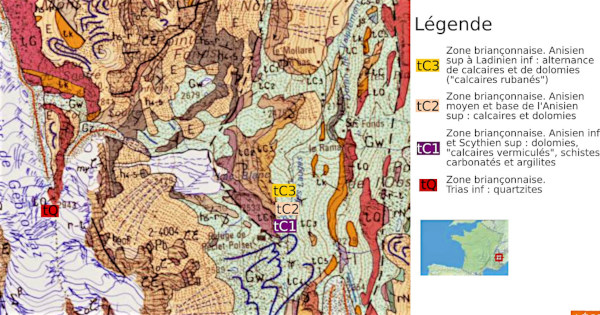

La carte géologique à 1/50 000 de Modane [1] apporte des informations supplémentaires à ce que l'on peut voir en observant rapidement les alentours du Lac Blanc. Les schistes bioturbés à ichnofossiles (tC1) sont datés de l'Anisien inférieur (247,2 à 242 Ma, base du Trias moyen). Ils sont composés de « calcaires vermiculés : calcaires plaquetés noirs, à patine jaune, couverts de pistes ou de terriers noir bleuté », et de restes de crinoïdes et de gastéropodes (Omphaloptycha gregaria [1]sur la notice, Buccinites gregarius dans la PaleoBiology DataBase [2]. Le gastéropode fossile Buccinites gregarius est spécifique de l'Anisien ce qui en fait un bon fossile stratigraphique marqueur de cette période. La présence de crinoïdes atteste du caractère exclusivement marin (et non lacustre) de ce dépôt.

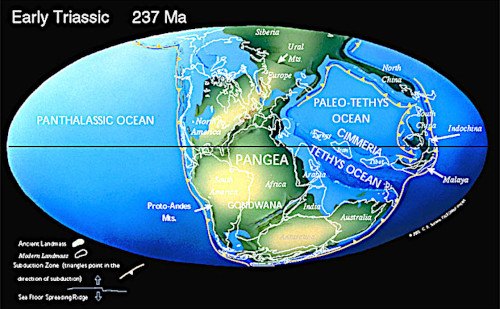

On peut donc reconstituer l'histoire sédimentaire suivante. Du Trias inférieur au Trias moyen (252,2 à 242 Ma), la sédimentation au niveau d'une plage marine ou d'une zone immergée très peu profonde a enregistré un certain nombre de ripple-marks, de fossiles et d'ichnofossiles de bioturbation. À cette époque, les terrains correspondant actuellement à la France étaient plus proches de l'équateur et cette plage était très probablement la plage d'une mer intérieure plus ou moins connectée à l'océan Téthys (figure 25). Avec la fermeture de l'océan et la formation des Alpes, ces terrains ont été soulevés par la tectonique compressive et sont passés de 0 à 2400 m d'altitude.

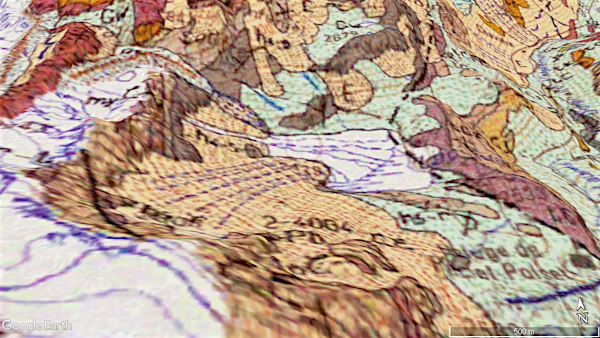

Figure 22. Extrait de la carte géologique à 1/50 000 de Modane Le Lac Blanc est présent au centre, légèrement au Nord du refuge de Peclet-Polset. Les schistes « vermiculés » (ou bioturbés) sont indiqués en tC1 (en bordeaux), à l'Est du lac. Les quartzites présentant des ripple-marks sont localisées dans le niveau tQ en rouge, à l'Ouest du lac. | |

Figure 23. Extrait de la carte géologique à 1/50 000 de Modane, en relief, centré sur le Lac Blanc Le Lac Blanc est présent au centre, légèrement au Nord du refuge de Peclet-Polset. Les schistes « vermiculés » (ou bioturbés) sont indiqués en tC1 (en bordeaux), à l'Est du lac. Les quartzites présentant des ripple-marks sont localisées dans le niveau tQ en rouge, au-dessus du lac. Un bloc aurait tout à fait pu se détacher et rouler jusqu'à la rive Nord du lac. | |

Source - © 2022 D’après C.R. Scotese, PALEOMAP Project

La “France” était, à cette époque, plus proche de l'équateur, au bord de l'océan paléo-Téthys. Les structures décrites ici ont pu se former sur la rive d'une mer intérieure plus ou moins connectée à l'océan Téthys.

Les ichnofossiles de terriers trouvés dans ces roches marines peuvent être dus à plusieurs types d'organismes. Actuellement, plusieurs organismes variés creusent des terriers semblables. Des annélides (entre autres, Marphyses, annélides prédatrices de 40-60 cm de long [3]) peuvent par exemple laisser de telles traces, mais les célèbres arénicoles creusent des terriers dont la forme typique en U ne se retrouve pas dans les fossiles du Lac Blanc. Outre les annélides, certains crabes et bivalves peuvent également fouiller le substrat et laisser des terriers semblables. Ces organismes et les structures associées ne sont d'ailleurs pas exclusivement marins. Ici, ce sont les fossiles de crinoïdes qui attestent du caractère exclusivement marin de ces dépôts. La notice de la carte géologique de Modane [1] ne tranche pas quant à l'identité de ces ichnofossiles, se contentant de parler de « calcaires vermiculés […] couverts de pistes ou de terriers ». Des fossiles appelés « planolites » ressemblent beaucoup à ceux du Lac Blanc. Le site internet fossiliid.info [4] regroupe de nombreuses photographies et références bibliographiques à leur sujet. De nombreux auteurs décrivent les planolites comme des structures non alignées, rarement ramifiées, à surface lisse, dont la lithologie diffère de celle du substrat. Ces descriptions correspondent très bien aux ichnofossiles du Lac Blanc. Les planolites sont supposés être dus à des organismes vermiformes polyphylétiques, se nourrissant des dépôts marins, et remplissant activement le terrier. Impossible alors d'attribuer ces ichnofossiles à un organisme en particulier.

On peut s'amuser à comparer la paléofaune fossilisée (bord de mer, climat chaud voire aride, au Trias) avec la faune actuelle du Lac Blanc (2400 m d’altitude, climat montagnard continental) pour mettre en évidence le changement radical de milieu entre le moment des dépôts sédimentaires et aujourd'hui.

On trouve aujourd'hui aux abords du Lac Blanc des herbes rases de l'étage alpin (figures 26, 27, 29, 30), des chocards à bec jaune, des bouquetins, des chamois, et des algues unicellulaires dans la neige. Tous ces organismes sont typiques du milieu froid d'altitude de l'étage alpin, sans être exclusifs de ce milieu.

Figure 26. Chamois (Rupicapra rupicapra) au bord du Lac Blanc, Pralognan-la-Vanoise (Savoie) Ces caprinés sont emblématiques du milieu montagnard actuel. | Figure 27. Bouquetin (Capra ibex) en surplomb du Lac Blanc, Pralognan-la-Vanoise (Savoie) Ces caprinés sont emblématiques du milieu montagnard actuel. |

Figure 28. Neige rougeâtre au bord du Lac Blanc, Pralognan-la-Vanoise (Savoie) La couleur insolite de cette neige est due à la présence d'algues unicellulaires (Chlamydomonas nivalis ?) typiques des milieux froids (cf. la partie Les milieux froids” de l’article Les extrémophiles dans leurs environnements géologiques - Un nouveau regard sur la biodiversité et sur la vie terrestre et extraterrestre). Photo prise en juillet 2018. Toutes les photos de 2022 ont été prises en août. | Figure 29. Chocard à bec jaune (Pyrrhocorax graculus) au bord du Lac Blanc, Pralognan-la-Vanoise (Savoie) Ce corvidé est typique des milieux de haute montagne. Photo prise en juillet 2018. Toutes les photos de 2022 ont été prises en août. |

Figure 30. Gentiane de printemps (Gentiana verna) non loin du Lac Blanc, Pralognan-la-Vanoise (Savoie) Ces fleurs bleues sont emblématiques du milieu montagnard. Photo prise en juillet 2020. Toutes les photos de 2022 ont été prises en août. | |

Bibliographie

J. Debelmas, J. Desmons, F. Ellenberger, B. Goffé, J. Fabre, E. Jaillard, A. Pachoud. N, 1989. Notice explicative de la feuille Modane à 1/50 000, Éditions du BRGM, 53p

Buccinites gregarius, page descriptive du site Paleobiology Database, consultée le 15/01/2023

P. Le Mao, L. Godet, J. Fournier, N. Desroy, F. Gentil, É. Thiébaut, 2020. Atlas de la faune marine invertébrée du golfe Normano-Breton. Volume 2, Annélides, Éditions de la Station biologique de Roscoff [pdf de l’atlas complet, 6 volumes]

Planolites, page descriptive du site Fossilid.info, consultée le 15/01/2023

Remerciements

Merci à Pierre Thomas (École normale supérieure de Lyon), et à Vincent Augé (Chargé de mission scientifique et milieux naturels au Parc national de la Vanoise) pour leurs relectures et leurs apports.