Image de la semaine | 14/11/2022

Faire parler les gneiss dans le lit d'un torrent ardéchois, Saint-Barthélémy-le-Plain

14/11/2022

Résumé

Faciès métamorphique, protolithe et tectonique (schistosité, linéation, plis…) : ce qu’un gneiss peut nous raconter.

On voit très bien une schistosité/foliation sub-verticale, des alternances de lits micacés sombres et de lits quartzo-feldspathiques clairs, parfois élargis par des “yeux”, qui sont soit des “mobilisats” issus d'un début d'anatexie, soit des éléments grossiers pré-existants (galet, feldspath rhyolitique…). Les deux hypothèses ne sont pas incompatibles. Les “ondulations” de la schistosité/foliation correspondent à des chevrons, intersections entre les plans de schistosité/foliation et la topographie ondulée du bloc rocheux. L'ensemble est traversé par un filon clair de quartz. Les deux images suivantes correspondent à des zooms arrière qui situent cet affleurement dans son cadre et en donnent l'échelle.

Localisation par fichier kmz de l’affleurement de gneiss dans le lit du Doux, près de Tournon en Ardèche.

On voit très bien une schistosité/foliation sub-verticale, des alternances de lits micacés sombres et de lits quartzo-feldspathiques clairs, parfois élargis par des “yeux”, qui sont soit des “mobilisats” issus d'un début d'anatexie, soit des éléments grossiers pré-existants (galet, feldspath rhyolitique…). Les deux hypothèses ne sont pas incompatibles. Les “ondulations” de la schistosité/foliation correspondent à des chevrons, intersections entre les plans de schistosité/foliation et la topographie ondulée du bloc rocheux. L'ensemble est traversé de filons clairs de quartz. | On voit très bien une schistosité/foliation sub-verticale, des alternances de lits micacés sombres et de lits quartzo-feldspathiques clairs, parfois élargis par des “yeux”, qui sont soit des “mobilisats” issus d'un début d'anatexie, soit des éléments grossiers pré-existants (galet, feldspath rhyolitique…). Les deux hypothèses ne sont pas incompatibles. Les “ondulations” de la schistosité/foliation correspondent à des chevrons, intersections entre les plans de schistosité/foliation et la topographie ondulée du bloc rocheux. L'ensemble est traversé de filons clairs de quartz. |

Quand, au hasard d'une promenade (ou d'une excursion géologique, ces photographies ont été prises en 2011 lors d'une excursion géologique organisée par J.-F. Moyen, Université de Saint Étienne), on tombe sur un bel affleurement de gneiss, il se pose tout de suite une triple question. Dans l'ordre alphabétique, on se demande (1) quel est le faciès ce cette roche métamorphique, (2) quel en est le protolithe (en particulier ortho- ou paragneiss), et (3) quelle tectonique elle a subi.

À l'œil nu, il n'est pas facile d'identifier des minéraux caractéristiques de tel ou tel faciès dans cet affleurement de la vallée du Doux. Peut-être quelques cordiérites ? La notice de la carte géologique de Tournon à 1/50 000 (publiée en 1979, il y a plus de 40 ans) permet de répondre aux deux premières questions. Elle décrit de la façon suivante ces gneiss dans lesquels se trouve cet affleurement.

ξ1 : Gneiss à sillimanite-biotite. Gneiss bien réglés, à texture feuilletée ou régulièrement litée, de grain encore fin et alors massifs mais associés à des passées schisteuses, ou de cristallisation grenue (2 mm et plus) ; les divers types : schisteux, massif à grain fin, et grenu, alternent rythmiquement d'une manière irrégulière. Composition minéralogique : quartz (30 %), oligoclase (32 %), orthose (17 %) de faible triclinisme, à perthite en fuseaux, avec myrmékite sporadique, biotite (17 %) et sillimanite (2 %) fibreuse, tous minéraux associés en une structure granoblastique normale ; grenat almandin rare, muscovite pœciloblastique accessoire et tardive. […] Composition chimique globale de schiste argilo-gréseux.

Cette formation gneissique ξ1 passe progressivement à l'Est à une formation ξγ ainsi décrite.

ξγ : Gneiss à sillimanite-cordiérite, à filons-couches granitiques. Cette formation lithologique, dont le développement est considérable sur le territoire de la feuille, a pour particularité de présenter en alternance des bancs de gneiss à sillimanite-cordiérite et des bancs d'un granite clair, à nodules sporadiques de cordiérite, d'à peu près même composition minéralogique qualitative. La puissance des bancs gneissiques va du décimètre à la dizaine de mètres, celle des bancs granitiques du décimètre au mètre.

Cet affleurement permet par contre de bien caractériser la déformation tectonique locale (sur quelques dizaines de mètres carré), en étudiant la géométrie de la schistosité, de la linéation…

Il existe deux types extrêmes de déformations ductiles, suivant qu'il y a ou non une composante rotationnelle : ce qu'on appelle pure shear en anglais (cisaillement pur en français), sans composante rotationnelle, ou ce qu'on appelle simple shear (cisaillement simple en français) où il y a une composante rotationnelle (cf. Plan d'aplatissement, plans de schistosité (plans S) et plans de cisaillement (plans C)).

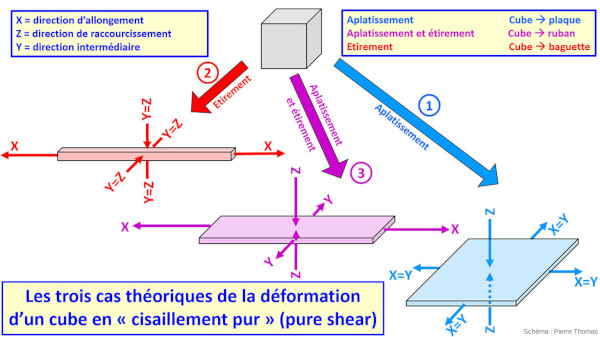

Dans le cas d'un cisaillement pur (pure shear), la déformation peut se situer entre deux extrêmes, avec tous les intermédiaires possibles : (1) un aplatissement pur, ou (2) un étirement pur. Rappelons que dans le cas d'une déformation, on appelle x la direction d'allongement, z la direction de raccourcissement (perpendiculaire à x) et y la direction intermédiaire (perpendiculaire à x et z). Dans le cas d'un aplatissement pur (raccourcissement dans une direction, élongations égales dans les deux autres), un cube devient une plaque mince carrée, cf. cas 1 de la figure 4. Le cube s'est aplati dans la direction de z, et élargi dans les directions x et y. Dans le cas d'un étirement pur, le cube devient une baguette ; il s'allonge dans la direction de x et se raccourci (par striction) dans les directions de y et de z, cf. cas 2 de la figure 4. Tous les cas intermédiaires existent avec aplatissement dans la direction de z, allongement important dans la direction de x, et allongement moindre dans la direction y. Le cube devient alors un ruban, cf. cas 3 de la figure 4.

Figure 4. Les trois cas théoriques de la déformation d'un cube en cisaillement pur (pure shear)

La déformation par aplatissement pur engendrera une schistosité/foliation (plan d'aplatissement) ne portant pas de linéation d'allongement. La déformation par étirement pur engendrera une linéation d'allongement, mais pas de schistosité/foliation (cf. Différentes intensités de déformation dans des méta-conglomérats, figures 1, 2 et 3). Une déformation “mixte” engendrera une schistosité/foliation portant une linéation.

Les photographies 1 à 3 montrent une très belle schistosité/foliation sub-verticale. Le protolithe n'a pas subi un étirement pur (cas 2 de la figure 4), il a donc subi soit un aplatissement pur (cas 1 dans la figure 4), soit une combinaison aplatissement et étirement (cas 3 dans la figure 4).

Pour trancher entre ces deux possibilités, il suffit de trouver une partie de l'affleurement où on peut voir “de face” un plan de schistosité. Si ce plan ne porte pas de linéation d'allongement, on sera dans le cas (1). S'il en porte, on sera dans le cas (3). L'érosion des rochers de gneiss par le Doux, avec de nombreuses parois dans toutes les directions et toutes les orientations (avec en particulier de nombreuses marmites de géant – cf. Les marmites de géant de la cascade du Sautadet, La Roque-sur-Cèze, Gard ou encore Les marmites de géant de Bourke le chanceux (Bourke's Luck Potholes), canyon de la Blyde River, Afrique du Sud) permet de trouver facilement des surfaces correspondant à la schistosité/foliation pour y chercher une éventuelle linéation.

Figure 5. Allure du lit du Doux, Ardèche, en mai 2011

L'érosion a façonné le substratum gneissique avec une multitude de faces dans toutes les orientations, dont certaines sont perpendiculaires à la schistosité/foliation, alors que d'autres, pourtant voisines, leur seront parallèles. Et, après avoir résolu cette énigme géologique, un bon bain dans le Doux pourra tenir lieu de “repos du géologue”.

Figure 8. Détail de l'affleurement précédent, gneiss du lit du Doux (Ardèche) À droite, on voit une section perpendiculaire à la schistosité/foliation, qui ressemble beaucoup à la figure 1. Sur cette section, la trace de la schistosité est verticale. À gauche, on voit “de face” le plan de schistosité/foliation. Celui-ci montre une belle linéation sub-horizontale qui va d'avant en arrière sur cette face. Très localement, ce mètre carré d'affleurement a donc subi un raccourcissement droite-gauche (direction z), et un allongement arrière gauche-avant droite. Postérieurement à cet évènement tectono-métamorphique, une deuxième tectonique a replissé la schistosité/foliation. | |

Le protolithe devait être plus pélitique et moins grossier que dans les photos précédentes, ou alors la fusion partielle y a été beaucoup plus faible. La schistosité/foliation parait très ondulée. Si certaines de ces “ondulations apparentes” ne sont dues qu'à l'intersection entre schistosité et surface topographique irrégulièrement bombée, d'autres sont dues à de vrais plis post- ou syn-schisteux. | Le protolithe devait être plus pélitique et moins grossier que dans les photos précédentes, ou alors la fusion partielle y a été beaucoup plus faible. La schistosité/foliation parait très ondulée. Si certaines de ces “ondulations apparentes” ne sont dues qu'à l'intersection entre schistosité et surface topographique irrégulièrement bombée, d'autres sont dues à de vrais plis post- ou syn-schisteux. |

À l'Est de cet affleurement, appartenant à l'unité ξ1 de la carte géologique, affleure l'unité ξγ intitulée “Gneiss à sillimanite-cordiérite, à filons-couches granitiques”. Manifestement, ces filons de granite débordent la limite de cette formation vers l'Ouest puisqu'on trouve au bord du Doux des passées de granite non schistosé incluses dans des gneiss, gneiss présentant les deux faciès classiques sur cet affleurement, gneiss grossier plus ou moins œillé, et gneiss très fin (presque des micaschistes). La schistosité de ces gneiss est très replissée. Nous n'avons pas étudié en détail l'affleurement ci-dessous, mais nous vous en montrons des photographies (une d'ensemble et trois de détail) illustrant la complexité des évènements tectono-métamorpho-magmatiques de l'Est du Massif Central (Dôme de Velay).

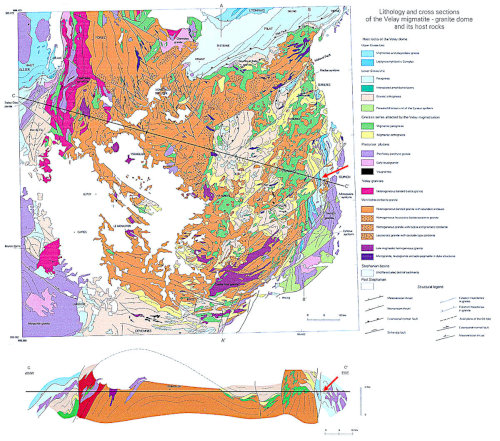

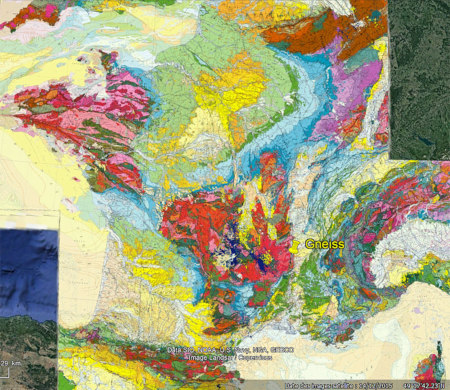

Figure 17. Vue aérienne du secteur de la vallée du Doux, Ardèche À droite, l'agglomération de Tournon. La flèche rouge localise l'affleurement des photos précédentes. | Figure 18. Carte géologique correspondant à la photo aérienne précédente, Ardèche La flèche rouge localise les affleurements au sein de l'unité ξ1 “Gneiss à sillimanite-biotite”. À droite, les pointillés rouges indiquent la formation ξγ “Gneiss à sillimanite-cordiérite, à filons-couches granitiques”. Les terrains adjacents à gauche correspondent à ce qu'on appelle maintenant le Groupe Leyptino-Amphibolique (GLA), base de l'Unité Supérieur des Gneiss (USG), alors que les unités ξ1 et ξγ font partie de l'Unité Inférieur des Gneiss (UIG), ces deux unités étant séparées par un contact tectonique majeur. GLA, USG et UIG n'étaient pas identifiés comme unités majeures à l'époque de la réalisation de la carte de Tournon (1979). Pour avoir des compléments sur ces trois unités (GLA, USG et UIG), se reporter à Structure et évolution pré-permienne du Massif Central français 1/3 – Évolution des idées et architecture en nappes et les deux articles qui complètent la trilogie. |

Source - © 2001 D’après Ledru et al. Figure 19. Carte et coupe géologiques plus récentes de l'ensemble du Dôme du Velay La flèche rouge près de l'extrémité de la coupe CC' localise les affleurements de cet article, au sein de l'unité de couleur bleu clair intitulée paragneiss, unité qui fait partie de l'Unité Inférieur des Gneiss, près du contact avec l'Unité Supérieur des Gneiss (en bleus plus foncés). | |