Image de la semaine | 21/11/2022

Les déformations et le métamorphisme dans les métagranites subductés de la zone Sesia, Fontainemore, Val d'Aoste, Italie

21/11/2022

Résumé

Savoir observer un métagranite / orthogneiss pour repérer et estimer les déformations, et pour déterminer le pic de métamorphisme, ici éclogitique, dans des enclaves basiques.

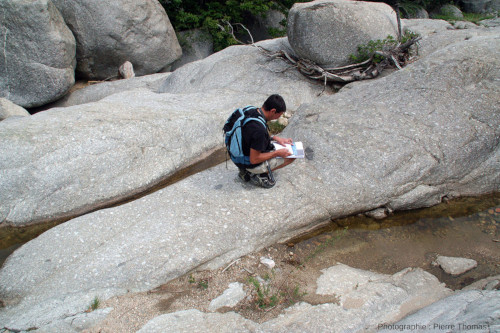

On est dans le lit d'un torrent des Alpes italiennes, le Lys, et l'érosion permet d'avoir de nombreux plans de coupe naturels permettant de voir la roche sous quasiment toutes les orientations possibles. Sur le plan horizontal (sous les pieds du géologue) on ne voit quasiment pas d'orientation préférentielle de la roche du moins à cette échelle d'observation. Sur le plan de gauche (surface d'érosion), incliné à 45°, on voit une très nette orientation (linéation si ce plan est un plan de schistosité, ou intersection entre ce plan d'érosion et une schistosité/foliation peu visible sous les pieds du géologue. Dans le quart inférieur droit de la photo, où il y a une troisième orientation du plan d'observation (incliné de 20° vers la gauche), on voit des “passées” plus sombres formant comme des fuseaux et dessinant des plans. Le filon blanc-jaune à gauche des pieds du géologue servira d'échelle pour les photos suivantes.

Localisation par fichier kmz de l'affleurement de métagranite (orthogneiss) de Fontainemore, Val d'Aoste (Italie).

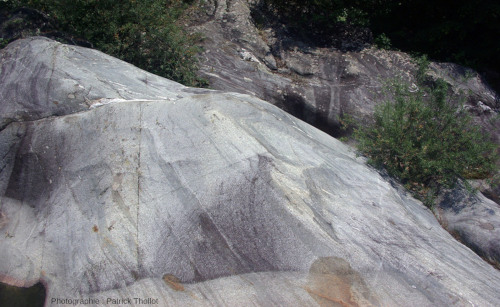

À droite, on voit une orientation de la roche (du haut à droite vers le bas à gauche) matérialisée par ces « fuseaux sombres ». Au centre supérieur de la photo, on devine (mais c'est très peu visible) que les minéraux blancs (des sections de feldspaths) sont orientés de la même manière. | |

Cette vue avec une orientation différente de celle de la photo 1 montre (1) l'importance d'étudier les affleurements métamorphiques dans toutes les orientations possibles, et (2) que la déformation interne à la roche (ou du moins sa visibilité) peut être très hétérogène sur un même affleurement. L'abondance des “fuseaux” sombres au sein du gneiss laisse supposer que ce gneiss est un orthogneiss issu de la déformation d'un granite riche en enclaves (enclaves basiques, ou restites), ce qui est classique pour un granite. | Cette vue avec une orientation différente de celle de la photo 1 montre (1) l'importance d'étudier les affleurements métamorphiques dans toutes les orientations possibles, et (2) que la déformation interne à la roche (ou du moins sa visibilité) peut être très hétérogène sur un même affleurement. L'abondance des “fuseaux” sombres au sein du gneiss laisse supposer que ce gneiss est un orthogneiss issu de la déformation d'un granite riche en enclaves (enclaves basiques, ou restites), ce qui est classique pour un granite. |

Cet affleurement se trouve sur les bords du Lys, sur la commune de Fontainemore, dans la zone Sesia (Val d'Aoste, Italie). L'histoire de la zone Sesia, une zone interne des Alpes occidentales est peu abordée dans l'Éducation nationale française. Pourquoi est-elle négligée/oubliée dans les enseignements concernant les Alpes ? Est-ce parce qu'elle est de l'autre côté de la frontière, ou parce qu'il s'agit de croute continentale subductée ce qui est contraire à la doxa officielle de l'Éducation nationale, ou simplement parce que sa géologie est très complexe ?

La zone Sesia correspond à la marge apulienne (africaine) très modifiée par la tectonique alpine. Au Carbonifère, ce qui est maintenant la zone Sesia était incluse dans la chaine hercynienne, et était constitué de roches métamorphiques intrudées de granitoïdes tardi-hercyniens. L'affleurement de Fontainemore se situe dans l'un de ces granites tardi-hercyniens. L'ouverture de l'Océan alpin (au Mésozoïque) l'a transformé en “marge passive” en amincissant cette croute continentale. Peut-être cette extension mésozoïque a-t-elle déjà déformé ce granite. Au Crétacé supérieur, la subduction de l'Océan alpin, situé juste à l'Ouest, entraine avec lui des fragments de cette marge africaine. Ces fragments de croute continentale amincie entrainés en profondeur par la subduction (au moins jusqu'à 60 km de profondeur) sont métamorphisés en faciès éclogite (HP-BT). Il est très probable que cet enfouissement s'est accompagné de déformations. Au Cénozoïque, la collision entraine la remontée de la marge africaine subductée, son découpage en plusieurs unités qui se chevauchent les unes les autres et qui se retrouvent aujourd'hui coincées entre la zone d'Ivrée (l'Afrique presque stable) et les ophiolites. Ces évènements cénozoïques ont bien sûr dû déformer notre ancien granite. Ce qu'on voit aujourd'hui sur les bords du Lys, c'est la superposition et la résultante de toutes ces déformations. Le but de cette “image de la semaine” n'est absolument pas de retrouver/retracer l'histoire fort complexe de la zone Sesia, mais de montrer de beaux objets tectono-métamorphiques tous visibles sur moins de 100 m le long de la rive gauche du Lys, et de montrer comment on pourrait, avec des élèves, retracer certains épisodes de cette histoire. J'ai écrit cet article 6 ans après être allé sur place, avec comme seule base mes souvenirs et des photographies vieilles de 6 ans. Les interprétations, sans vérification de terrain, sont donc à prendre avec une certaine réserve.

L'orientation et l'anisotropie sont bien visualisées par l'abondance et l'orientation des méta-enclaves sombres. Les différents plans d'observations permettent d'avoir une idée de la géométrie actuelle de ces enclaves déformées. On peut retrouver les directions d'aplatissement (z) et d'allongement (x). | L'orientation et l'anisotropie sont bien visualisées par l'abondance et l'orientation des méta-enclaves sombres. Les différents plans d'observations permettent d'avoir une idée de la géométrie actuelle de ces enclaves déformées. On peut retrouver les directions d'aplatissement (z) et d'allongement (x). |

Ces plans (réguliers) sont recoupés par la surface d'érosion (érosion par le torrent) qui, elle, est une surface ondulée. L'intersection entre des plans réguliers et une surface ondulée donne des “figures” courbes, que les étudiants débutants prennent souvent pour des plis. | Ces plans (réguliers) sont recoupés par la surface d'érosion (érosion par le torrent) qui, elle, est une surface ondulée. L'intersection entre des plans réguliers et une surface ondulée donne des “figures” courbes, que les étudiants débutants prennent souvent pour des plis. |

Le granite est moins résistant et moins compétent que les enclaves ; il est plus schistosé qu'elles ; sa schistosité/foliation moule ces enclaves. | Le granite est moins résistant et moins compétent que les enclaves ; il est plus schistosé qu'elles ; sa schistosité/foliation moule ces enclaves. |

L'interprétation “à l'œil” et sans analyse chimique et minéralogique suggère que ces enclaves sont des enclaves basiques (cf. par exemple Quand les crapauds des granites égyptiens démontrent le mélange de magmas à Paris et à Lyon ou encore Des magmas acides et des magmas basiques qui coexistent, se recoupent, se mélangent…), et non des restites (cf. par exemple Les enclaves surmicacées (restites) des granites) ou des enclaves d'encaissant (cf. par exemple Les enclaves d'encaissant dans le granite de Ploumanac'h, île Milliau, Trébeurden, Côtes d'Armor). Avant de prouver que ce sont bien d'anciennes enclaves basiques et de voir quel usage géologico-tectonique on peut en faire, rappelons en cinq photographies à quoi ressemblent des enclaves basiques, banales dans des granites. Ces enclaves sont souvent sub-sphériques (ou avec la forme d'un ellipsoïde peu allongé) ou légèrement anguleuses mais sans allongement préférentiel significatif.

Affleurement à retrouver dans Le granite de Saint-Julien-la-Vêtre (Loire), un granite hercynien ordinaire mais riche d'enseignements. | Affleurement à retrouver dans Le granite de Saint-Julien-la-Vêtre (Loire), un granite hercynien ordinaire mais riche d'enseignements. |

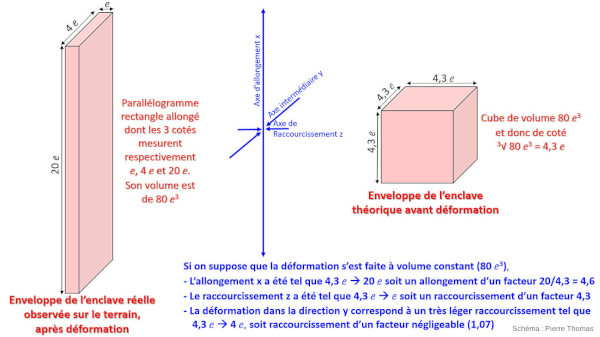

On peut postuler, à titre d'hypothèse de travail, que les enclaves du granite de Fontainemore étaient statistiquement sans allongement privilégié (des sphères ou, pour simplifier les calculs, des cubes) avant leur déformation. Connaissant leur forme initiale, et observant/mesurant statistiquement sur le terrain leur forme finale dans un secteur où la déformation semble homogène, on peut alors facilement quantifier le facteur d'allongement dans la direction x et le facteur de raccourcissement dans la direction z, si on suppose que la déformation s'est faite à volume constant. Il est évident que la démarche serait beaucoup plus rigoureuse si on connaissait vraiment la forme de l'objet initial, sphérique par exemple. Ce pourrait être un radiolaire (à l'échelle microscopique), une oolite à l'échelle millimétrique, une oncolite (cf. Schistosité moulant des stromatolites (oncolites) à la base de la nappe des Corbières, Pont de Ripaud (Aude)) à l'échelle centimétrique… La figure 19, ci-dessous, montre comment un “ruban” de longueur 20e, de largeur 4e et d'épaisseur e (proportions approximatives des enclaves déformées de l'affleurement) dérive de la déformation d'un cube avec un raccourcissement dans la direction z d'un facteur 4 à 5, et un allongement d'un même facteur 4 à 5 dans la direction x.

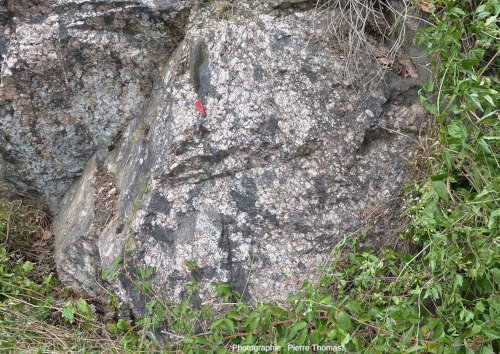

Outre la quantification de la déformation moyennant quelques hypothèses simples, les enclaves basiques permettent aussi de quantifier les conditions P et T du métamorphisme. En effet, les roches basiques ont plus de minéraux métamorphiques “repères” que les roches acides (c'est pour cela que les faciès métamorphiques ont des noms correspondant à des méta-basites). De plus, les roches basiques sont moins déformables que les roches acides, et la déformation favorise les réactions de rétromorphose (lors des baisses de P et de T dues à la remontée). En recherchant les enclaves basiques les moins déformées, on peut espérer retrouver le faciès caractéristique du pic de métamorphisme. Et cela tombe bien puisqu'il existe quelques enclaves basiques quasiment pas déformées sur les bords du Lys.

La déformation est ici nettement plus faible que, par exemple, dans les figures 3 à 6. Au centre de l'image, les enclaves basiques semblent quasi-sphériques, non schistosées, avec la schistosité/foliation du métagranite qui se moule autour d'elles. Les deux photos qui suivent correspondent à des zooms sur l'enclave située au centre inférieur de l'image. | |

On reconnait des grenats rouges-rosés, inclus dans une “matrice” verte d'omphacite (solution solide de diopside et de jadéite) avec des passées très sombres (plutôt bleu-nuit que vert sombre) sans doute faites de glaucophane. On a là la paragenèse typique d'une éclogite, et même d’une éclogite de très basse température comme l'indique le glaucophane. On peut comparer cette éclogite “intra-granitique” à d’autres éclogites de la zone Sesia (cf. Éclogites et vignobles : exemples de la Vallée d'Aoste (Italie) et du Pays Nantais). | On reconnait des grenats rouges-rosés, inclus dans une “matrice” verte d'omphacite (solution solide de diopside et de jadéite) avec des passées très sombres (plutôt bleu-nuit que vert sombre) sans doute faites de glaucophane. On a là la paragenèse typique d'une éclogite, et même d’une éclogite de très basse température comme l'indique le glaucophane. On peut comparer cette éclogite “intra-granitique” à d’autres éclogites de la zone Sesia (cf. Éclogites et vignobles : exemples de la Vallée d'Aoste (Italie) et du Pays Nantais). |

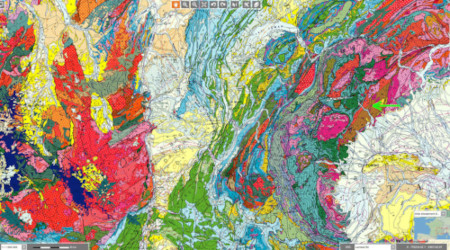

La zone Sesia correspond à la zone colorée en marron et à l'étroite bande rouge immédiatement adjacente au Nord-Ouest. Cette zone Sesia est limitée à l'Est-Sud-Est par une faille quasi-verticale ; au Nord-Ouest, elle chevauche les ophiolites liguro-piémontaises.