Image de la semaine | 25/01/2016

Les pertes de la Valserine (Ain) et de l'Ain (Jura)

25/01/2016

Résumé

Encaissement ou disparition limitée du cours de la Valserine et de l'Ain dans des gorges ou sous des blocs.

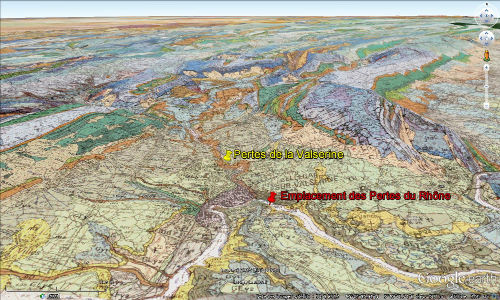

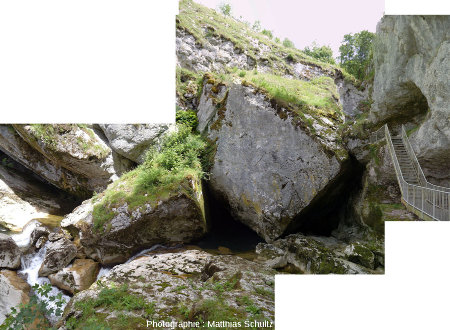

Figure 1. Vue globale sur l'amont des pertes de la Valserine (Ain)

Au font à gauche, la vallée "normale" de la Valserine, avec un cours d'eau quasiment pas encaissé. Sur les deux tiers droits, la Valserine s'est enfoncée dans une fissure si étroite qu'elle a disparu du regard. Les parois sont perforées de marmites de géant mais laissent quand même voir que la stratification est horizontale.

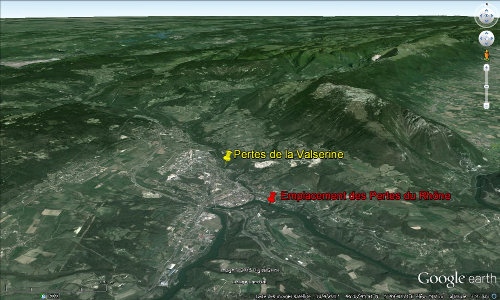

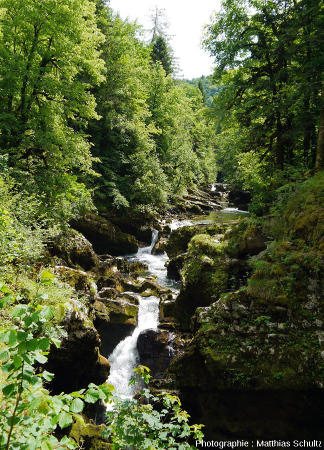

La semaine dernière, nous avons les pertes du Rhône (cf. Les pertes du Rhône (Ain et Haute-Savoie), une ancienne curiosité géologique maintenant engloutie), site maintenant englouties sous les eaux du lac de Génissiat où le plus puissant fleuve de France (débit compris entre 250 et 500 m3/s selon les saisons) disparaissait presque complètement dans une gorge très étroite dont le fond pouvait être complètement envahi de chaos rocheux. Si ce site est invisible car recouvert par les eaux du lac de Génissiat, on peut avoir une idée de ce à quoi ressemblaient ces pertes du Rhône en visitant les pertes de la Valserine, situées à moins de 2300 m de là. La Valserine se jette dans le Rhône 200 m en aval de la sortie de la perte du Rhône. Et 2 km en amont de ce confluent, la Valserine reproduit en miniature ce que le lac de Génissiat a inondé : ce sont les pertes de la Valserine. Il s'agit vraiment d'une "miniature", le débit moyen de la Valserine étant 30 fois inférieur à celui du Rhône au niveau de leur confluent. Comme le Rhône, la Valserine entaille des calcaires urgoniens horizontaux en une gorge profonde et étroite raccordant un bief amont et un bief aval situé plus d'une quinzaine de mètre plus bas. Le bief amont correspond à une vallée "normale" pour une rivière jurassienne : la Valserine coule sur le calcaire urgonien quasiment pas entaillé. La Valserine se précipite dans ses gorges par une cascade. La partie étroite de cette gorge se poursuit sur 250 m. Mais la morphologie de la terminaison de ces pertes et celle du bief aval sont invisibles, car noyées sous les eaux d'un barrage (encore un !). Cette gorge montre également de très nombreuses marmites de géants (cf. Les marmites de géant de la cascade du Sautadet, La Roque-sur-Cèze, Gard et Les marmites de géant de Bourke le chanceux (Bourke's Luck Potholes), canyon de la Blyde River, Afrique du Sud), ce qui ajoute à son charme. Ces pertes de la Valserine sont très faciles d'accès : parking (avec panneaux explicatifs) sur le bord de la route, chemin piéton y descendant…

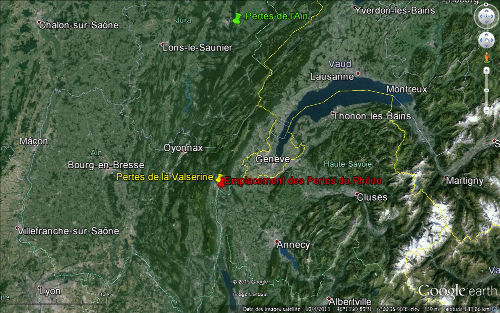

Après une carte localisant les pertes du Rhône et celle de la Valserine, nous vous montrons 10 autres photographies de ces pertes presque rescapées des aménagements hydrauliques. Puis après avoir rappelé le mécanisme de formation de ces pertes, nous nous rendrons 75 km au Nord pour visiter d'autres pertes jurassiennes : les pertes de l'Ain.

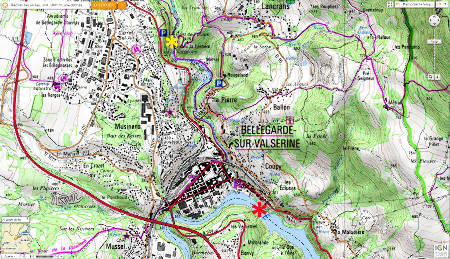

Figure 2. Extrait de la carte IGN des environs de Bellegarde sur Valserine (Ain)

L'astérisque rouge localise l'emplacement des pertes du Rhône, l'astérisque jaune indique les pertes de la Valserine.

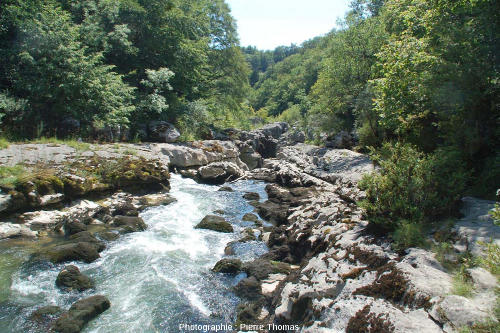

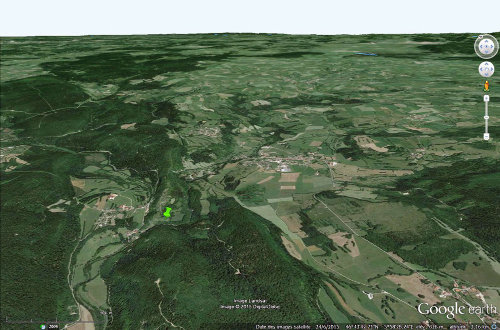

Figure 3. La Valserine en amont des pertes (Ain) Il s'agit alors d'un torrent "normal" peu encaissé. Au centre de la photo, la Valserine disparait, car plongeant dans une étroite gorge, les pertes de la Valserine. | |

Figure 9. La Valserine au fond de sa gorge (pertes), vue prise en direction de l'amont Au fond, on voit la Valserine avant qu'elle ne plonge dans ses pertes. | |

Figure 11. La Valserine au fond de ses pertes, photo prise en 2015 en direction de l'amont Un tronc d'arbre mort coincé presque en haut de la gorge montre le niveau que peut atteindre la Valserine pendant ses crues. |

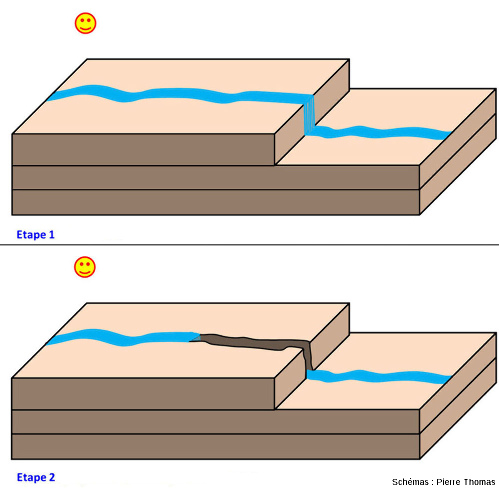

Une nouvelle surface topographique vient de se créer, libérée par le retrait glaciaire (surface beige claire). Une rivière s'installe sur cette nouvelle surface. Cette nouvelle surface comprend un "escarpement" à signification de cuesta, relique de l'érosion glaciaire ou d'une histoire antérieure, et pouvant être dû, par exemple, à l'alternance entre des couches de dureté différente. La rivière franchit le nouvel escarpement par une cascade (étape 1). Cette cascade érode l'escarpement et recule vers l'amont –on parle d'érosion régressive- ce qui creuse une gorge étroite (étape 2). Si l'escarpement est constitué de couches plus résistantes à la base qu'au sommet, on peut arriver à des gorges "emboitées", comme dans le cas des pertes du Rhône. Ce schéma de base est bien sûr plus complexe dans la réalité. La nouvelle surface présentant cet escarpement peut ne pas être "plate" comme sur le schéma mais déjà former une vallée plus ou moins large ; il peut y avoir plusieurs escarpements initiaux formant une sorte d'escalier ; cette surface peut être localement recouverte de plaquages tardifs, comme des dépôts glaciaires ; la couche entaillée peut contenir des galeries karstiques qui seront transformées en gorges encore plus étroites...

On peut noter qu'une des plus célèbres chutes situées en amont d'une gorge à la suite d'une érosion régressive, les chutes du Niagara, sont dues à un processus de ce type, et assez simple dans ce cas : libération d'un escarpement par le retrait des glaciers et retrait vers l'amont de la cascade que fait le fleuve Saint Laurent en franchissant cet escarpement.

Une autre perte, facile à visiter, est célèbre dans la région des Monts du Jura : la perte de l'Ain, dans le département du Jura. Mais si l'Ain parcourt de très étroites et très profondes gorges sur une longueur de 250 m, avec un dénivelé de 40 m entre l'amont et l'aval, si l'Ain disparait presque à la vue, la cause de cette entaille profonde n'est pas la même que dans le cas des pertes du Rhône et de la Valserine. Les strates calcaires en effet ne sont pas horizontales, mais inclinées. Il ne s'agit pas du recul d'une cascade sur un escarpement préexistant formé par une cuesta, mais du franchissement d'une barre rocheuse inclinée qui représente le flanc d'un synclinal. Comme toute la région est recouverte de dépôts glaciaires, on peut proposer que cette étroite gorge soit due à un phénomène de surimposition (cf. figure 10 dans La cluse du Val de Fier et l'anticlinal du Gros Foug (Savoie et Haute Savoie) : antécédence ou surimposition ?). Il n'est pas impossible que cette gorge ait en partie pour origine une ancienne rivière souterraine effondrée.

Mais quelle que soit l'origine de ces pertes de l'Ain, cela n'empêche pas d'y faire de belles promenades.

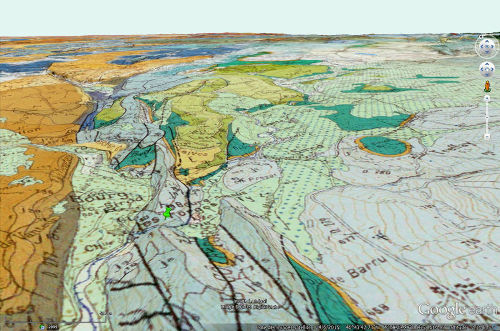

Figure 16. Le secteur des pertes de l'Ain, communes de Bourg-de-Sirod et de Sirod (Jura) Les pertes de l'Ain (punaise verte) entaillent le flanc Ouest d'un synclinal à flancs de Jurassique supérieur et à cœur de Crétacé inférieur. L'abondance des terrains glaciaires laisse penser que des phénomènes de surimposition sont à l'origine du franchissement de ce flanc de synclinal par l'Ain. | Figure 17. Carte géologique du secteur des pertes de l'Ain, communes de Bourg-de-Sirod et de Sirod (Jura) Les pertes de l'Ain (punaise verte) entaillent le flanc Ouest d'un synclinal à flancs de Jurassique supérieur et à cœur de Crétacé inférieur. L'abondance des terrains glaciaires laisse penser que des phénomènes de surimposition sont à l'origine du franchissement de ce flanc de synclinal par l'Ain. |

Figure 18. L'entrée des pertes de l'Ain (Jura) On peut remarquer que les couches de calcaires (Jurassique supérieur) ne sont pas horizontales mais présentent un pendage d'une trentaine de degrés dirigé vers l'arrière de la photo (pendage vers l'Est). Il s'agit en fait du flanc Ouest d'un synclinal. | Figure 19. Les gorges des pertes de l'Ain, vue vers l'amont Le pendage des couches est bien visible. |

Figure 21. La sortie des pertes de l'Ain (Jura) À sa sortie, les parois de la gorge se sont effondrées et l'Ain coule sous les blocs. Ce site mérite alors vraiment le nom de « perte ». Peut-être une analogie (avec un débit beaucoup plus faible) avec le secteur des pertes du Rhône où le Rhône était décrit comme souterrain, avant 1828. | |

Figure 22. Zoom sur la partie aval des éboulis barrant la gorge des pertes de l'Ain, qui coule sous les blocs La perte de l'Ain mérite alors son nom au sens strict. Peut-être une analogie (avec un débit beaucoup plus faible) avec le secteur des pertes du Rhône où le Rhône était décrit comme souterrain, avant 1828. | Figure 23. Zoom sur la partie amont des éboulis barrant la gorge des pertes de l'Ain, qui coule sous les blocs La perte de l'Ain mérite alors son nom au sens strict. Peut-être une analogie (avec un débit beaucoup plus faible) avec le secteur des pertes du Rhône où le Rhône était décrit comme souterrain, avant 1828. |