Image de la semaine | 02/12/2024

Le Pont d'Arc (Ardèche), la plus grande arche naturelle de France, et quelques autres méandres coupés

02/12/2024

Auteur(s) / Autrice(s) :

Publié par :

- Olivier DequinceyENS de Lyon / DGESCO

Résumé

Méandres recoupés encaissés dans un plateau ou en plaine avec bras morts.

Source - © 2024 — Pierre Thomas

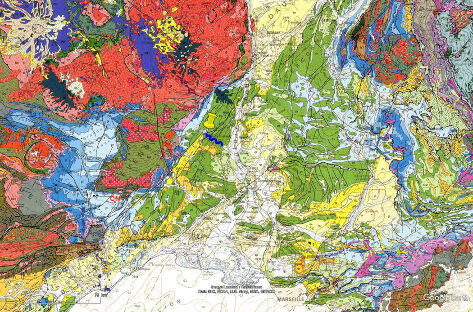

Cette arche naturelle, la plus grande de France, a été creusée par l'Ardèche dans du calcaire du Barrémien supérieur, de faciès urgonien (n4bU sur la carte géologique de Boug-Saint-Andéol).

Localisation par fichier kmz de l'arche naturelle du Pont d'Arc (Ardèche).

Source - © 2024 — Pierre Thomas Cette arche naturelle, la plus grande de France, a été creusée par l'Ardèche dans du calcaire du Barrémien supérieur, de faciès urgonien (n4bU sur la carte géologique de Boug-Saint-Andéol). |

Source - © - — D'après Michaël GSP / Google Earth Street View Cette arche naturelle, la plus grande de France, a été creusée par l'Ardèche dans du calcaire du Barrémien supérieur, de faciès urgonien (n4bU sur la carte géologique de Boug-Saint-Andéol). |

Source - © 2024 — Pierre Thomas |

Source - © 2024 — Pierre Thomas |

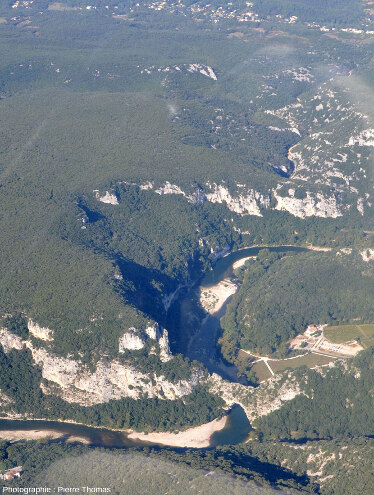

Le Pont d'Arc (dans la commune de Vallon-Pont-d'Arc) est l’une des curiosités géologico-touristiques majeures du département de l'Ardèche. Avec ses 60 m de portée et ses 54 m de hauteur, c'est la plus grande arche naturelle de France(lien externe - nouvelle fenêtre) et même d'Europe, et la seizième plus grande arche naturelle du monde(lien externe - nouvelle fenêtre). Après l'avoir vue, ce que tout un chacun peut le voir du bord de la D290, des sentiers permettant facilement d'accéder aux rives de l'Ardèche et même en louant un canoë (il y a de très nombreux loueurs à Vallon-Pont-d'Arc), et après avoir discuté rapidement de l'origine de cette structure, nous admirerons ce pont naturel depuis les airs en prenant un petit avion de tourisme (là, il n'y a pas de loueur ; il faut connaitre un “pilote amateur ardéchois”, demander une autorisation…). Nous survolerons le côté aval du Pont d'Arc, au soleil du matin de septembre, alors que l'autre côté était à contre-jour. La semaine prochaine, nous profiterons de ce vol pour survoler d'autres sites des gorges de l'Ardèche en n'oubliant pas les belvédères au sol.

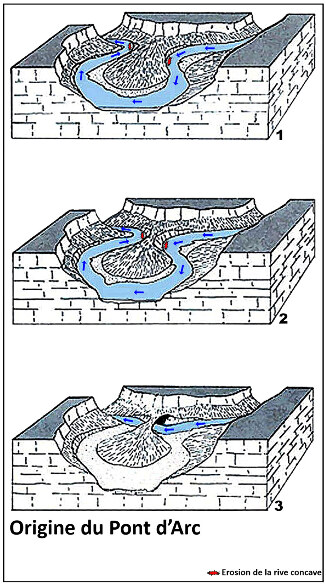

Source - © 2012 — D'après Grotte Chauvet Ardèche Ce pont résulte en fait du percement par l'Ardèche (qui coule de droite à gauche) de la partie la plus étroite d'un ancien méandre, méandre qui se trouve ainsi court-circuité. La partie abandonnée du méandre (occupée par un parking, des champs et des landes à mouton) est connue sous le nom de Combe d'Arc et est également dénommé cirque d'Estre. La célèbre grotte Chauvet (la vraie) se trouve dans la paroi Nord de ce cirque. Le fac-similé (Chauvet 2, qui se visite) est situé à 2,3 km au Nord. |

Source - © - — D'après Ardèche Tourisme , modifié L'érosion de la partie étroite de ce méandre a pu être favorisée par la présence d'anciennes galeries karstiques très abondantes dans le calcaire urgonien. En géomorphologie, un tel méandre court-circuité est dit méandre coupé, ou recoupé. Le débit moyen de l'Ardèche est de 65 m3/s au niveau de son confluent avec le Rhône. Mais ses crues dépassent souvent 1000 m3/s lors des épisodes cévenols, ce qui explique sa grande puissance érosive. Le 17 octobre 2024, le débit de l'Ardèche sous le Pont d'Arc était de 2527 m3/s(lien externe - nouvelle fenêtre). |

Source - © 2024 — D'après Google Earth |

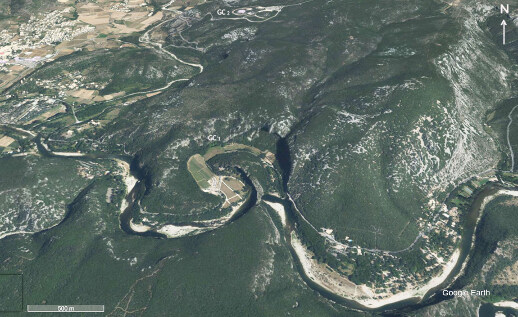

Source - © 2024 — D’après Google Earth Sur cette vue, la grotte Chauvet (la vraie) est approximativement localisée par les lettres blanches GC1 ; le fac-similé (Chauvet 2) est localisé par GC2. |

Les sept figures suivantes correspondent à des vues aériennes prises (1) en s'éloignant du Pont d'Arc vers l'Est (en survolant la rive gauche des gorges), puis (2) en s'en rapprochant par le Sud-Est en survolant la rive droite.

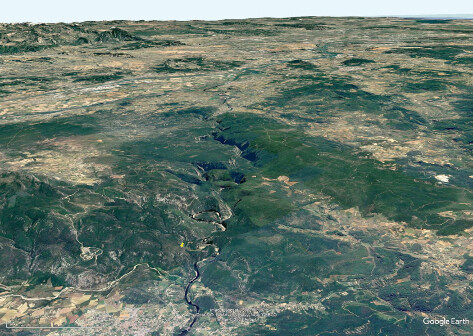

Source - © 2024 — D’après Google Earth Ces gorges entaillent un plateau constitué de calcaires datant du Crétacé inférieur (calcaire de faciès urgonien). Au fond à gauche, les Alpes du Sud avec le Mont Ventoux. Entre les deux, la vallée du Rhône. Nous “visiterons” ces gorges la semaine prochaine. |

Source - © 2024 — BRGM / Google Earth Le Pont d'Arc est localisé par la punaise jaune ; les gorges de l'Ardèche sont matérialisées par la ligne sinueuse bleue, qui recoupe l'Urgonien (Crétacé inférieur, figuré en vert). Le cirque de Navacelles (voir figures suivantes) est repéré par les lettres CN en rouge. |

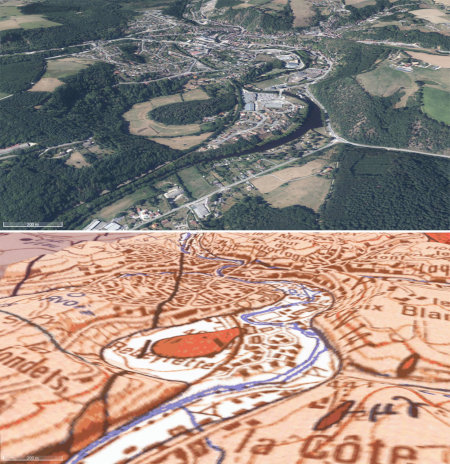

En France, il existe d’autres méandres “encaissés” recoupés. En voici deux autres, dont un très spectaculaire et touristique : le cirque de Navacelles dans l'Hérault (“CN” sur la carte de la figure 18). La rivière nommée la Vis, qui a creusé une gorge profonde dans les calcaires du Jurassique supérieur du Causse du Larzac, a recoupé un méandre donnant lieu à un paysage très pédagogique, mais sans arche. L’autre, moins spectaculaire, se situe en banlieue d’Aubusson (Creuse).

Source - © 2024 — D'après Adrien / Google Earth Street View La Vis, qui coule de gauche à droite, a entaillé les calcaires jurassiques supérieurs du Causse du Larzac par une gorge profonde. Le torrent, par un mécanisme identique à celui qui a engendré le Pont d'Arc, a court-circuité le méandre en recoupant l'ombilic. L'ancien lit de la Vis est maintenant occupé par des prés. Le “court-circuit” ne se fait pas ici par une arche, mais par une cascade (figure 22). Localisation par fichier kmz du Cirque de Navacelles (Hérault). | |

Source - © 2024 — D’après Google Earth La Vis, qui coule de droite à gauche, a entaillé les calcaires jurassiques supérieurs du Causse du Larzac par une gorge profonde. Le torrent, par un mécanisme identique à celui qui a engendré le Pont d'Arc, a court-circuité le méandre en recoupant l'ombilic. L'ancien lit de la Vis est maintenant occupé par des prés. Le “court-circuit” ne se fait pas ici par une arche, mais par une cascade (figure 22). La photo de la figure 19 a été prise depuis le belvédère “B” indiqué par des traits blancs. |

Source - © 2024 — D’après Google Earth La photo de la figure 19 a été prise du belvédère “B” (en haut à gauche). La Vis, qui coule de l'arrière vers l'avant, a entaillé les calcaires jurassiques supérieurs du Causse du Larzac par une gorge profonde. Le torrent, par un mécanisme identique à celui qui a engendré le Pont d'Arc, a court-circuité le méandre en recoupant l'ombilic. L'ancien lit de la Vis est maintenant occupé par des prés. Le “court-circuit” ne se fait pas ici par une arche, mais par une cascade (figure 22), repérée par la lettre “C”. |

Source - © - — claude villedieu / panoramio

| |

Source - © 2024 — D’après Google Earth

La rivière, la Creuse, a ici recoupé un méandre dans une lithologie bien différente de Pont d’Arc ou de Navacelles, puisqu’il s’agit de granites et de migmatites. Malgré les aménagements “anthropiques” (voie ferrée, grand magasin et son parking…), on reconnait bien la morphologie typique d’un tel méandre recoupé, avec l’ancienne “presqu’ile” en granite dominant la plaine alluviale moderne.

Localisation par fichier kmz du méandre encaissé recoupé de la Rebeyrette, Aubusson (Creuse).

Ces méandres encaissés recoupés (Pont d'Arc, Navacelles, Aubusson) se trouvent sur des plateaux, anciennes zones plates et basses où des rivières méandraient et qui se sont “récemment” surélevés, “obligeant” les rivières à s'enfoncer sur place, ce qui a généré des méandres encaissés, qui auront pu être recoupés par l'érosion de leur ombilic.Si des lecteurs en connaissent d’autres en France, merci de nous les signaler. En cherchant dans des zones de plateau “récemment” surélevés, on devrait pouvoir trouver d'autres “Navacelles” à défaut de trouver d'autre “Pont d'Arc” avec leur arche. Le plateau du Colorado correspond à ces caractéristiques géologiques et est connu pour ses méandres (cf., par exemple, Deux exemples de perturbations environnementales le long du fleuve Colorado et de son plateau, États-Unis d'Amérique. Avec Google Earth, en cherchant bien, on peut y trouver des méandres recoupés. Nous vous en montrons deux exemples.

Source - © 2024 — D’après Google Earth La punaise jaune localise le site d'où a été prise la figure 24. Localisation par fichier kmz d'un méandre recoupé sur le San Juan (Utah). |

Source - © 2024 — D'après Google Earth Street view On peut comparer cette photo avec les figures 6 et 19. |

Source - © 2024 — Pierre Thomas Localisation par fichier kmz de méandres successifs recoupés sur un affluent du San Juan (Utah). | |

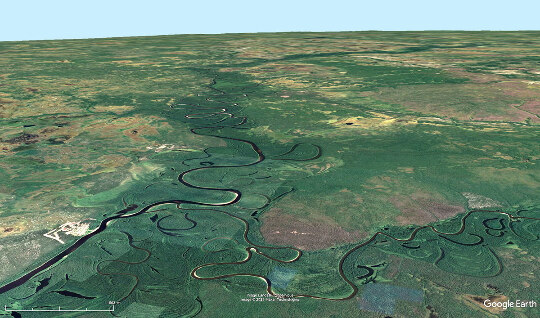

Si les méandres coupés sont relativement rares dans les pays présentant un relief important, ils sont très abondants dans les zones plates, en particulier quand des grands fleuves coulent dans leur plaine alluviale. En effet, dans ces plaines sans relief, recouper un méandre ne nécessite pas une érosion trop importante, d'où leur grand nombre. En parcourant avec Google Earth les lits de rivières sur tous les continents, sous tous les climats… on en trouve des dizaines. Dans ces zones plates, l'ancien méandre recoupé n'est pas toujours abandonné, mais souvent occupé par un bras mort avec de l'eau stagnante. Là aussi, nous vous en montrons deux exemples, l'un en Amazonie, l'autre en Sibérie du Nord.

Source - © 2024 — Google Earth

Le Rio Juruá est un affluent de l'Amazone qui traverse la photo de gauche à droite.

Localisation par fichier kmz d'anciens méandres aujourd'hui bras morts sur le Rio Juruá (Amazonie, Brésil).

Source - © 2024 — Google Earth

Le Taz a un cours affecté de très nombreux méandres, dont beaucoup sont recoupés et dont les anciens lits sont alors souvent occupés par des bras morts.

Localisation par fichier kmz d'anciens méandres aujourd'hui bras morts sur le Taz (Sibérie).

Source - © 2024 — Google Earth

Le contexte géologique de ces 3 méandres recoupés est le même : sur le vieux socle hercynien ou sur sa couverture, socle et couverture ayant subi une surrection récente (Miocène supérieur - Pliocène), surrection liée aux évènements “thermo-tectoniques” récents ayant affecté le Massif Central.