Article | 15/03/2023

Microtectonique sur la Dalle des Matelles (Hérault) : de la chaine pyrénéo-provençale à l'ouverture du Golfe du Lion

15/03/2023

Résumé

Étude de déformations à l’échelle d’un affleurement : joint stylolithique, veine de calcite, fente de tension, décrochement et pull-apart, structures conjuguées, faille normale… Contraintes et déformations. Passage de l’échelle de l’affleurement à l’échelle régionale.

Table des matières

Introduction

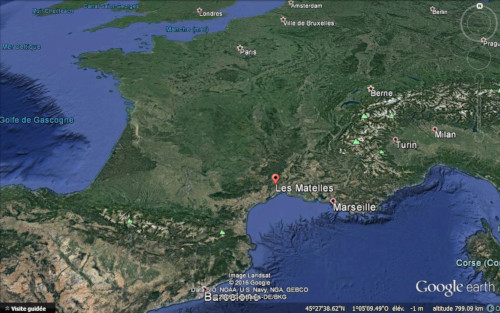

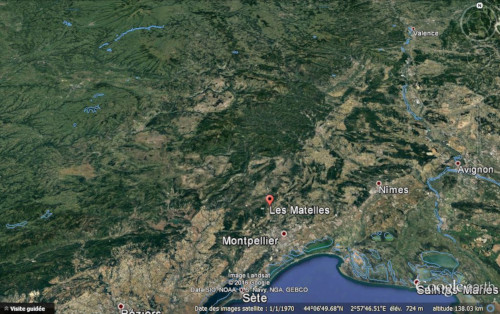

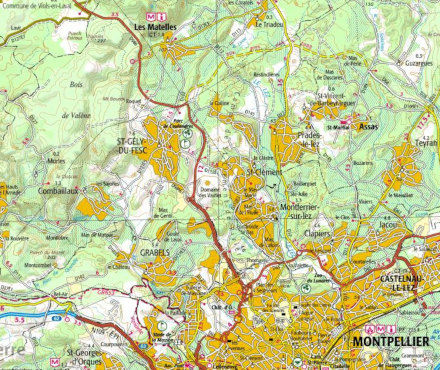

Bien connue des amateurs de tectonique et des étudiants montpelliérains, la « Dalle des Matelles » est un site idéal pour illustrer les concepts de la microtectonique à une dizaine de kilomètres au Nord-Ouest de Montpellier (commune des Matelles). La microtectonique est l'étude de la déformation à l'échelle de l'affleurement géologique, d'un échantillon macroscopique et/ou microscopique. Elle se distingue de la tectonique qui s'intéresse aux structures géologiques et aux mouvements des plaques à grande échelle (de l'ordre du kilomètre à plusieurs milliers de kilomètres). Ces deux disciplines restent néanmoins très complémentaires pour caractériser les déformations multi-échelles d'une région.

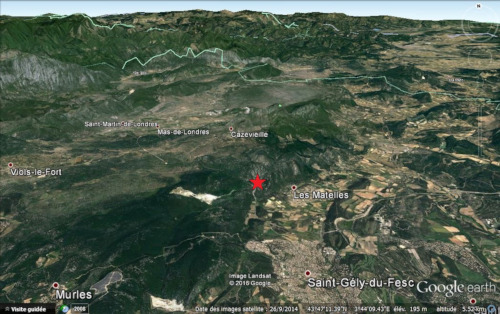

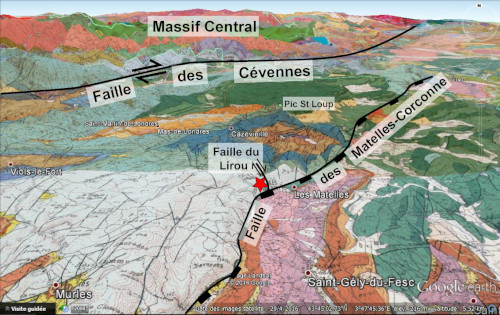

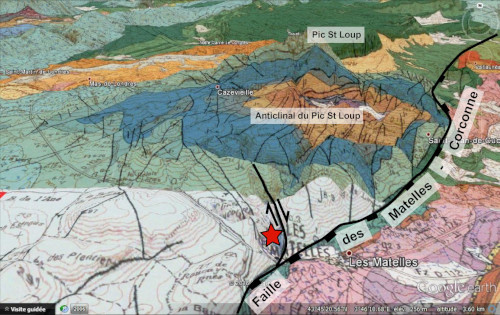

Figure 4. Localisation de la Dalle des Matelles Vue oblique rapprochée des Matelles. Le Massif Central est visible à l'arrière-plan ainsi que sa bordure Sud-Est (les Cévennes) et au pied les plaines du Gard et de l'Hérault. L'étoile rouge marque la position de la Dalle des Matelles. | Figure 5. Localisation de la Dalle des Matelles Vue oblique rapprochée des Matelles (relief exagéré). Le Pic Saint-Loup est visible à l'arrière-plan. L'étoile rouge marque la position de la Dalle des Matelles. |

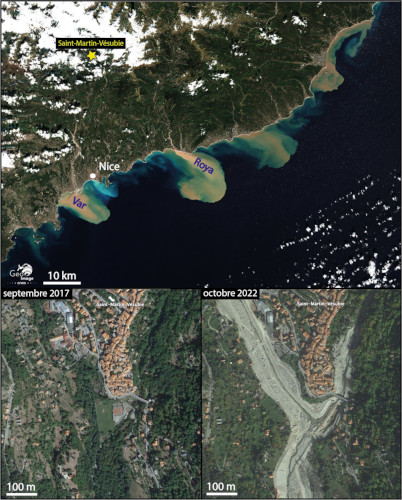

Cette “dalle” affleure dans un petit affluent du Lirou, le ruisseau de la Déridière, localisé au Nord du village des Matelles. Le ruisseau est actif seulement quelques jours par an lors des épisodes cévenols (cf. Encart 1), ce qui permet d'apprécier presque toute l'année les microstructures sur la roche mise à nu et polie par les crues. En plus d'être un bon objet pédagogique pour s'initier aux éléments fondamentaux de la géologie de terrain et de l'analyse structurale de la déformation, c'est aussi l'occasion d'introduire deux grands évènements géologiques majeurs du Languedoc : la formation de la chaine pyrénéo-provençale et l'ouverture du Golfe du Lion.

Figure 9. Panorama aérien montrant l'ensemble de la Dalle des Matelles dans le ruisseau de la Déridière Le lit de rivière visible sur ce panorama fait approximativement 200 m de long. | |

Microtectonique et compression pyrénéenne sur la Dalle des Matelles

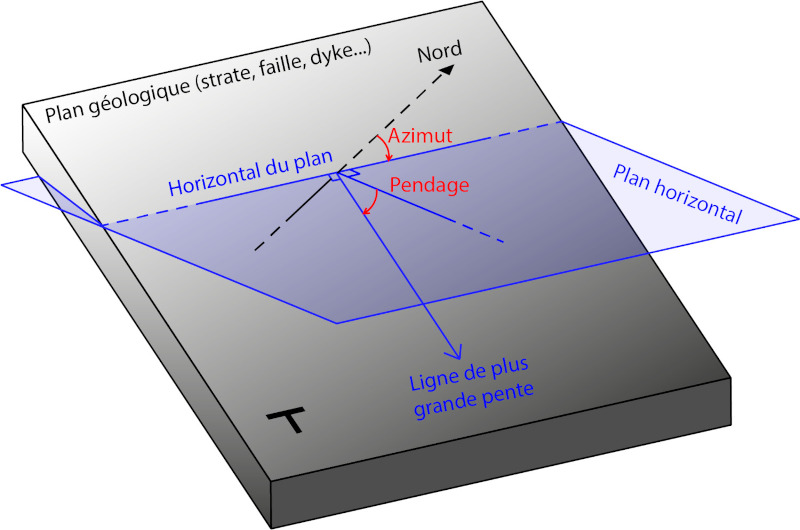

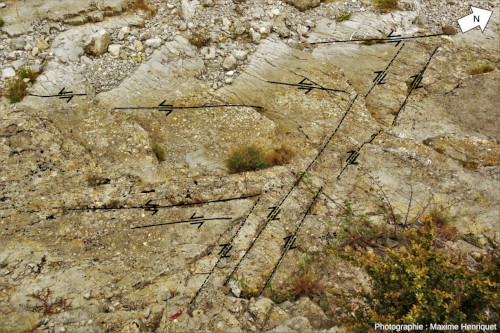

La déformation cassante visible sur la Dalle des Matelles affecte des bancs de calcaire micritique (ancienne boue carbonatée) datant du Jurassique supérieur (Kimméridgien). Les strates, d'une épaisseur de l’ordre de 20 cm, sont faiblement inclinées vers le Sud-Ouest (< 10°). La déformation observée fait partie du réseau de failles du Lirou dont le déplacement fini (ou total) est relativement faible (quelques mètres). Les segments de faille et fractures observés sont subverticaux, d'orientation N20° (cf. Encart 2) et N140°, avec des déplacements attestant de jeux décrochants senestres et dextres respectivement.

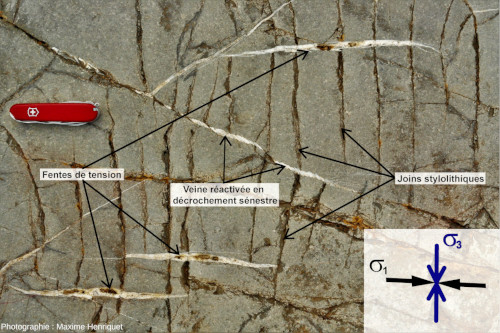

Bien que le déplacement cumulé pendant la phase de compression pyrénéenne soit relativement faible sur le réseau de failles du Lirou, l'affleurement de la Dalle des Matelles est connu pour ces nombreux tectoglyphes, marqueurs microtectoniques dus aux frottements sur le plan de faille, tels que les joints stylolithiques et les fentes de tension.

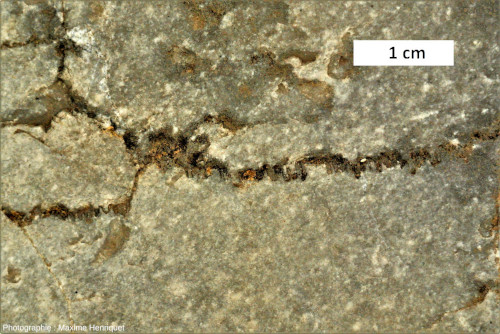

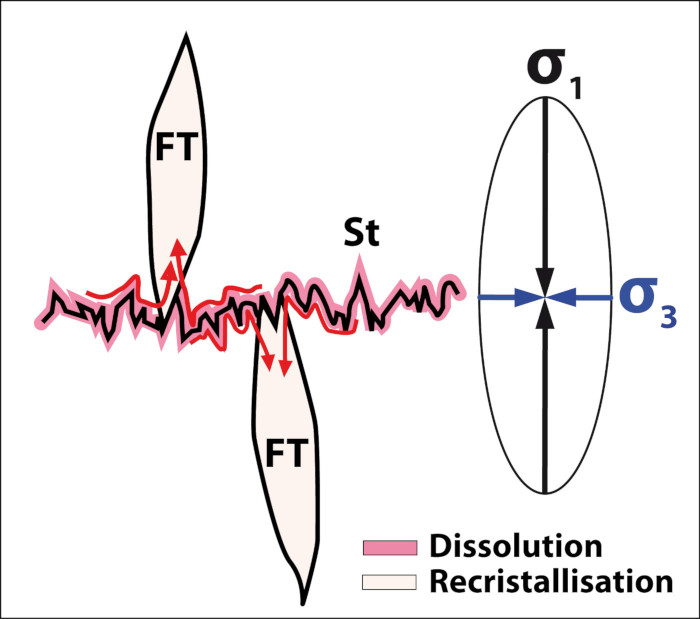

Les stylolithes sont des structures en forme de pics orientés suivant la direction de la contrainte maximale, et s'organisant sur un plan “stylolithique” dont l'orientation est plus ou moins orthogonale à la contrainte maximale. Ils sont d'origine “sédimentaire” lorsque la contrainte maximale correspond à la pression lithostatique (cf. Les stylolites de la pierre de Villebois (Ain) à la Carrière des Meules, La Carrière du Mas (Villebois, Ain), ses stylolites, sa faille, quelques monuments bâtis avec son choin…) et, dans ce cas, ils forment un plan horizontal et des pointes verticales, ou alors d’origine purement tectonique. En coupe, ils s'observent le long de joins stylolithiques ressemblant à des dents de scie. Ils se forment par une dissolution orientée suivant la contrainte maximale.

Les fentes de tension sont, quant à elles, des fissures ouvertes où recristallisent les produits de la dissolution souvent associée à la formation des stylolithes dans les milieux carbonatés. Ces marqueurs souvent bien développés dans les roches carbonatées nous permettent de remonter au paléo-champ de contraintes associé à une phase déformation (cf. De Roya au Col de Crousette : Randonnée géologique dans l'arrière-pays calcaire des Alpes-Maritimes, Fentes de tension et boudinage dans la vallée de la Durance (Hautes-Alpes), Fentes en échelons dans les Alpes, les Pyrénées et le Sahara). Les stylolithes indiquent l'axe de la contrainte maximale tandis que les fentes de tension renseignent sur l'orientation de la contrainte principale maximale (σ1), dans l'axe (souvent la longueur) de la fente, et minimale (σ3), dans l'axe d'ouverture (souvent la largeur) de la fente.

De beaux exemples de joints stylolithiques sont visibles en coupe mais aussi en 3 dimensions sur la bordure des strates situées en rive gauche. Les stylolithes mesurent en général quelques millimètres comme la plupart de ceux visibles sur la Dalle des Matelles, mais ils peuvent aussi être inframillimétriques (cf. Calcaires à Foraminifères) ou même centimétriques (cf. Les Failles et Microstructures associées).

Figure 10. Joints stylolithiques vus en coupe et fentes de tension recoupées par les joints Le couteau est posé sur la surface de stratification sub-horizontale. | Figure 11. Joints stylolithiques vus en coupe |

Figure 13. Joints stylolithiques vu en coupe et en 3D : vue interprétée En rouge, les pics stylolithiques vus en coupe. La surface bleutée (à droite) représente un plan stylolithique où les stylolithes sont subhorizontaux, et la surface rouge pale (à gauche) des stries subhorizontales. La contrainte maximale subhorizontale, donnée par les stylolithes a fait jouer en décrochement les failles subverticales comme le montrent les stries horizontales. | |

Figure 17. Représentation schématique du processus de pression-dissolution associé aux joints stylolithiques FT : Fente de tension, St : Stylolithes. La zone rouge le long du joint stylolithique se dissout sous l'effet de la pression. Cette dissolution est anisotrope et s'oriente suivant l'axe de la contrainte maximale (σ1), créant des pics stylolithiques colinéaires à σ1. Les produits dissouts migrent (flèches rouges) le long du joint et dans les fractures, puis recristallisent dans les fentes de tension. L'ellipse des contraintes sur la droite montre les orientations de σ1 et σ3 déduites à partir de ce type de microstructures. |

La plupart de ces failles réactivent des veines de calcite déjà formées. C'est pourquoi il est fréquent d'observer des veines cisaillées, de quelques millimètres à centimètres d'épaisseur, témoignant d'une déformation cassante postérieure à leur cristallisation. La morphologie de la calcite tronçonnée porte le nom évocateur de « pile de livre renversée ». Il est possible que cette déformation s'inscrive dans une alternance de phases de cristallisation et de cisaillement fragile associée au cycle sismique, mais cette hypothèse reste difficile à valider sur le terrain.

Figure 18. Veines de calcite réactivées en décrochement Deux veines de calcite réactivées en décrochement sur la Dalle des Matelles. Le décrochement de gauche est marqué par un pull-apart développé dans la zone de relai entre deux segments de faille. Une telle ouverture, remplie lors de sa formation par de la calcite, témoigne d'un jeu senestre le long de la faille (cf. Crochons, brèches de faille… : les déformations associées aux mouvements le long d'une faille). | La veine de calcite de quelques millimètres d'épaisseur est réactivée en décrochement senestre d'après la formation du pull-apart dans la zone de relai. |

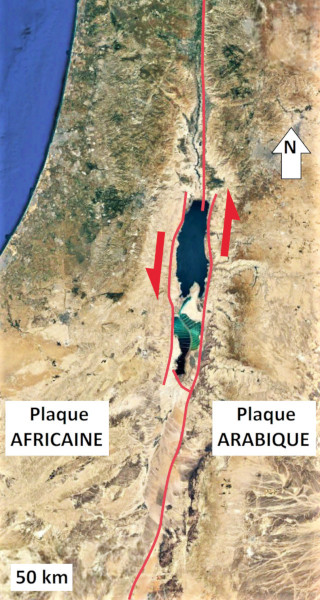

Figure 20. Bassin en pull-apart de la mer Morte Imagerie Google Earth montrant un bassin en pull-apart à l'échelle « tectonique » : la mer Morte. La remontée plus rapide de la plaque arabique vers le nord par rapport à la plaque africaine est accommodée par une grande faille transformante, la faille du Levant. L'irrégularité du plan de cette faille lithosphérique induit la formation de bassin en pull-apart dans les zones en transtension, et des chainons montagneux dans les zones transpressives. |

Figure 22. Veine de calcite cisaillée, joints stylolithiques et fentes de tension, vue interprétée La veine de calcite au centre de la photo est réactivée en décrochement senestre qui cisaille la calcite cristallisée. | |

Figure 23. Zoom sur une veine de calcite cisaillée La veine de calcite est réactivée en décrochement senestre qui cisaille la calcite macrocristalline donnant une morphologie en « pile de livre renversée ». | Figure 24. Détail d’une veine de calcite cisaillée La veine de calcite est réactivée en décrochement senestre qui cisaille la calcite macrocristalline donnant une morphologie en « pile de livre renversée ». |

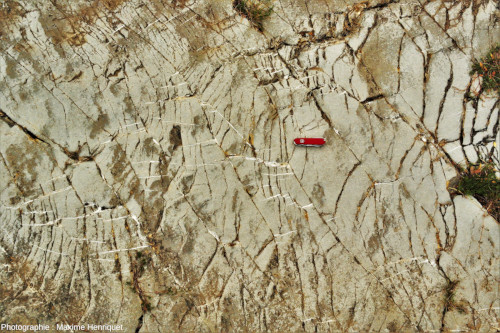

Il est également possible d'observer des fentes de tension en échelons matérialisant un « plan de faille avorté » (ou « plan de faille potentiel ») (cf. Fentes en échelons dans les Alpes, les Pyrénées et le Sahara). Ces segments échelonnés témoignent d'un début de déformation cisaillant le milieu mais dont le déplacement était trop faible pour aboutir à la localisation de la déformation sur un plan de faille. Dans certains cas, l'initiation de la déformation localisante donne une forme sigmoïde aux fentes de tension, voire un véritable décalage des fentes.

Figure 26. Zoom sur les fentes de tension en échelons Zoom sur des fentes de tension légèrement sigmoïdes en échelons perpendiculaires aux joints stylolithiques et formant un plan de faille potentiel. Dans la partie supérieure de la photo un pull-apart s'est formé dans la zone de relai entre deux failles. | |

Figure 27. Fentes de tension en échelons | |

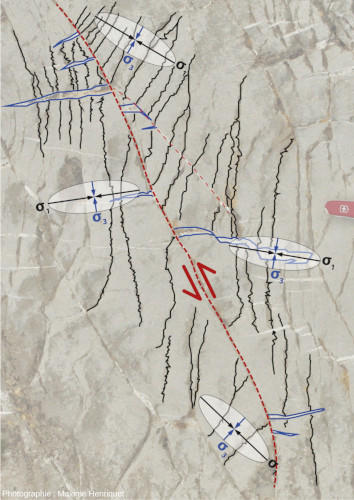

Enfin, des structures plus complexes permettent d'analyser la perturbation locale du champ de contraintes autour des micro-failles visibles sur la dalle. À différentes échelles spatiales, les irrégularités du plan de faille ou du réseau de failles signent souvent une faible maturité du système. La microtectonique sur l'affleurement des Matelles montre bien que l'état de contrainte n'est pas identique en tout point. L'analyse des joints stylolithiques et des fentes de tension reflètent des paléo-champs de contraintes en accord, au premier ordre, avec les contraintes régionales. Mais localement les paléo-contraintes fossilisées dévient parfois significativement des contraintes régionales, en particulier dans les zones de courbure ou aux extrémités des segments de failles.

L'orientation locale des contraintes maximales (σ1) et minimales (σ3) est représentée avec l'ellipse des contraintes. σ1 est déduite de l'orientation des stylolithes et des fentes de tension, et σ3 est déduite de l'ouverture des fentes de tension. On observe une rotation du champ de contraintes, notamment au niveau des zones de courbure ou aux terminaisons du segment de faille. | |

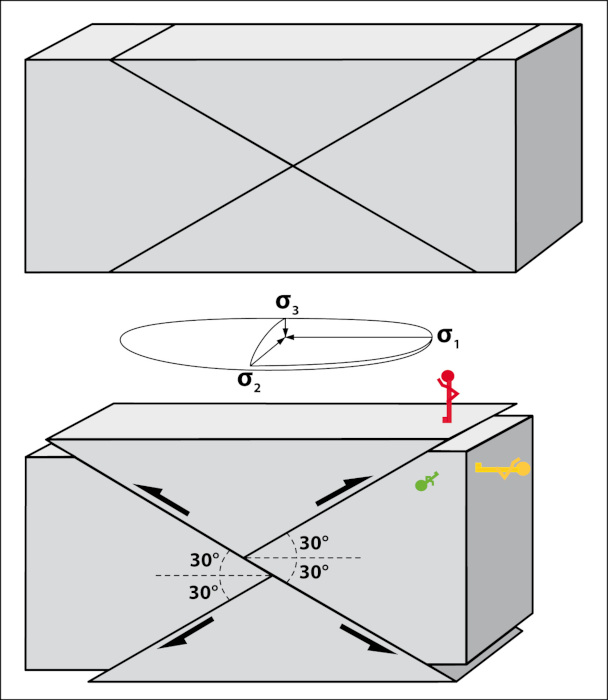

À grande échelle, les orientations N20° et N140° des failles observées attestent de structures dites conjuguées (cf. Encart 3). Elles sont associées à une phase compressive dont on peut estimer le champ de paléo-contraintes et en particulier la contrainte maximale (cf. Encart 3) dont l'orientation serait ici N170°. Ce régime compressif est en accord avec le raccourcissement Nord-Sud régional associé à la chaine pyrénéo-provençale, dont atteste aussi le pli-faille Est-Ouest du Pic Saint-Loup quelques kilomètres plus au Nord (cf. École de Terrain - Histoire tectonique de la faille des Cévennes).

Figure 32. Vue de dessus d'une partie de la Dalle des Matelles, vue interprétée On constate deux orientations préférentielles des failles sur la Dalle des Matelles, caractéristiques des failles conjuguées. En trait plein, des décrochements senestres (N20°) et, en pointillés, des décrochements dextres (N140°). Le couteau Suisse en bas de l'image donne l'échelle. | |

Figure 33. Représentation schématique de failles conjuguées et de l'ellipsoïde des contraintes associée La fracturation du bloc se fait selon 2 plans inclinés d’environ 30° de part et d'autre de la contrainte maximale (σ1) et dont l'intersection est colinéaire à la contrainte intermédiaire (σ2). Les failles formées sont dites conjuguées. L'interprétation tectonique dépend de l'orientation de l'objet étudié par rapport à la verticale. Dans cette illustration, si on considère que les petits bonhommes représentent la verticale, le bonhomme rouge considérera qu'il est sur un bloc soulevé par des failles inverses, le bonhomme jaune dira qu'il est sur un bloc affaissé par 2 failles normales, et le bonhomme vert verra devant lui des failles décrochantes. | |

Failles normales oligocènes à proximité de la Dalle des Matelles

Après avoir passé un moment “à quatre pattes” pour contempler la Dalle des Matelles, on peut se relever et regarder l'escarpement de quelques mètres de haut sur la rive gauche de la Déridière. Il s'agit d'un miroir d'orientation Nord-Sud, avec un pendage vers l'Est assez fort (> 70°). Cette faille perturbe l'horizontalité des strates de part et d'autre de ce plan (pendage vers l'Est), formant ce que l'on appelle un crochon de faille. Le crochon est une courbure locale et brusque des couches au contact de la faille renseignant sur le déplacement relatif des deux blocs. À l'inverse de la déformation fragile sur le plan de faille, le plissement à l'origine du crochon témoigne d'une déformation plastique accommodant une partie du déplacement fini. La cinématique visible sur ce segment de faille montre un jeu en faille normale contrairement à ce qui a été observé précédemment sur la dalle. Cet évènement extensif correspond à l'ouverture du Golfe du Lion à l'Oligocène, dont attestent de nombreux grabens et hémi-grabens régionaux (cf. Un graben kilométrique). Une branche voisine du réseau de failles du Lirou est d'ailleurs localisée quelques centaines de mètres au Sud-Est : la faille des Matelles-Corconne. Cette faille pluri-kilomètrique que l'on traverse en remontant le ruisseau de la Déridière a tout de même accumulé plusieurs centaines de mètres de rejet vertical (> 500 m dans la zone des Matelles).

En analysant les tectoglyphes du miroir de faille bordant la Dalle des Matelles (stries, marches de calcite recristallisée, éventuellement stylolithes et fentes de tension), on trouve à la fois une composante décrochante et une composante verticale. Ces observations laissent supposer que la phase extensive survenue après la compression pyrénéenne a partiellement réactivée la faille du Lirou en faille normale. On parle de réactivation de structures héritées lorsque la déformation se localise sur une structure préexistante (une faille ou un contraste lithologique), même si son orientation n'est pas à 30° de l'axe des contraintes maximales.

Figure 34. Faille normale accolée à la Dalle des Matelles 1/3 Un miroir de faille (zone hachurée en rouge) est accolé à la Dalle des Matelles. Le lit de la Déridière est sur la bordure gauche de l'image. | |

Figure 35. Faille normale accolée à la Dalle des Matelles 2/3 Le miroir de faille a un pendage d'environ 70° vers l'Est. L'analyse des tectoglyphes et du crochon de la faille montre un jeu normal. | Figure 36. Faille normale accolée à la Dalle des Matelles 3/3 La zone blanche en transparence correspond au miroir de faille. Les strates de part et d'autre de la faille sont inclinées de plus de 30° vers l'Est (celles au fond de la Déridière situées 10 m à l'Ouest sont subhorizontales), formant un joli crochon de faille. |

Figure 37. Stries sur le miroir de faille Des stries horizontales (compression pyrénéenne ?) et d’autres verticales (extension oligocène ?) sont visibles sur le miroir de faille. | Figure 38. Stries sur le miroir de faille, détail Des stries horizontales (compression pyrénéenne ?) et d’autres verticales (extension oligocène ?) sont visibles sur le miroir de faille. Au centre de la photo, les stries verticales semblent recouper les stries horizontales, ce qui est cohérent avec la chronologie des évènements connus dans la région. |

Figure 39. Faille des Matelles-Corconne sur le chemin menant à la Dalle des Matelles

Le ruisseau de la Déridière recoupe, 200 m à l'aval de la Dalle des Matelles, la faille des Matelles-Corconne. Un ressaut (knickpoint) marque la transition entre les calcaires jurassiques (à gauche) et les calcaires crétacés (non visibles, sous les dépôts de galets de la rivière).

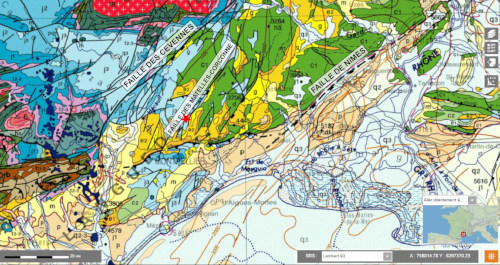

Résumé et contexte géologique régional

Cet affleurement, remarquable pour ces microstructures tectoniques, se trouve sur une branche de la faille dite du Lirou, globalement orientée Nord-Sud. Celle-ci vient se connecter à un réseau de failles plus important (> 20 km), orienté Sud-Ouest Nord-Est et connu sous le nom de « faille des Matelles-Corconne ». Cette orientation se retrouve sur de nombreuses structures régionales entre Nîmes et la plaine de l'Hérault, plus ou moins parallèles à la grande « faille des Cévennes » qui délimite la bordure Sud-Est du Massif Central et dont l'histoire géologique est relativement complexe (cf. École de Terrain – Histoire tectonique de la faille des Cévennes). La faille des Cévennes a probablement vu le jour en tant que décrochement dextre tardi-hercynien, puis a accommodé une première phase d'extension durant le Mésozoïque. Cette faille a ensuite rejouée durant l'orogenèse pyrénéo-provençale en décrochement senestre à l'Éocène, et a finalement été réactivée en faille normale à l'Oligocène lors de l'ouverture du Golfe du Lion. De manière analogue à la faille des Cévennes, la faille du Lirou a fonctionné en décrochement senestre pendant la compression pyrénéo-provençale. Cette chaine intracontinentale s'étendait durant l'Éocène des Pyrénées à la Provence en passant par le Languedoc. Elle s'est formée lors du raccourcissement Nord-Sud induit par la remontée de la plaque ibérique vers le Nord à l'Éocène. L'anticlinal du Pic Saint-Loup à quelques kilomètres au Nord des Matelles témoigne du raccourcissement important accommodé dans l'avant-pays de la chaine pyrénéo-provençale durant cette phase de compression.

La transition entre la compression pyrénéenne et l'initiation de l'extension à l'origine du démantèlement de la chaine et de l'ouverture de la Méditerranée Occidentale se situerait au Priabonien (Éocène terminal, vers 35 Ma). Durant l'Oligocène-Miocène, cette extension SE-NO a abouti à l'ouverture du Golfe du Lion, accommodée par de nombreuses failles normales encore visibles sur la marge languedocienne, dont la faille des Matelles-Corconne. De nombreux “blocs basculés”, grabens et hémi-grabens caractéristiques des marges passives attestent aujourd'hui de cette phase d'extension oligo-çiocène (cf. Un graben kilométrique, le graben oligocène de Saint-Bauzille de Putois, une vingtaine de kilomètres au Nord des Matelles, en est un bel exemple).

Figure 41. Localisation de la Dalle des Matelles (étoile rouge) sur fond de carte géologique Vue oblique de la carte géologique à 1/50 000 (de Montpellier au premier plan, et de Saint-Martin-de-Londres au second plan) montrant la position de l'affleurement dans un contexte géologique régional. | Figure 42. Zoom sur la localisation de la Dalle des Matelles (étoile rouge) sur fond de carte géologique Vue oblique de la carte géologique à 1/50 000 (de Montpellier au premier plan, et de Saint-Martin-de-Londres au second plan) montrant la position de l'affleurement dans un contexte géologique régional. La sédimentation syn-cinématique oligocène est marquée par la présence de faciès bréchiques de l'Oligocène moyen et supérieur (en rose avec des petits “v” bleus) le long de la faille normale des Matelles-Corconne. L'anticlinal du Pic Saint-Loup au second plan témoigne de la compression pyrénéenne qui a précédé l'extension oligocène. |

Un grand merci à Alexandre Aubray pour ses nombreux conseils qui ont grandement enrichi cet article.

Bibliographie utilisée

L. Maerten, F. Maerten, M. Lejri, P. Gillespie, 2016. Geomechanical paleostress inversion using fracture data, Journal of Structural Geology, 89, 197-213

J.-P. Petit, C.A. Wibberley, G. Ruiz, 1999. `Crack-seal', slip: a new fault valve mechanism?, Journal of Structural Geology, 21, 8, 1199-1207 [pdf]

M. Séranne, R. Couëffé, E. Husson, C. Baral, J. Villard, 2021. The transition from Pyrenean shortening to Gulf of Lion rifting in Languedoc (South France) – A tectonic-sedimentation analysis, Bulletin de la Société Géologique de France, 192, 1 (Open Access)

R. Soliva, F. Maerten, J.-P. Petit, V. Auzias, 2010. Field evidences for the role of static friction on fracture orientation in extensional relays along strike-slip faults: Comparison with photoelasticity and 3-D numerical modeling, Journal of Structural Geology, 32, 11, 1721-1731