Article | 29/04/2021

Le lac Dziani Dzaha (Mayotte) : un écosystème unique qui nous éclaire sur le passé

29/04/2021

Résumé

Introduction aux perspectives offertes par le Dziani Dzaha pour la compréhension des océans du Protérozoïque et d'environnements propices à l'accumulation de matière organique.

Table des matières

Avertissement

Cet article est une adaptation d'un chapitre de thèse de doctorat, et a pour vocation d'introduire à l'étendue de l'engouement scientifique actuel qui existe autour du lac Dziani Dzaha. Des articles développant certains aspects plus thématiques seront publiés par la suite.

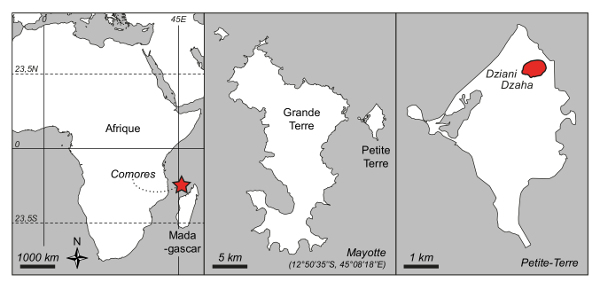

Géographie et contexte géologique

Le lac Dziani Dzaha (du mahorais Dziani, lac, et Dzaha, volcan/cratère) est un maar situé sur l'ile de Petite-Terre, à Mayotte, dans l'archipel des Comores (Océan Indien) (Figure 1). Son niveau moyen actuel est surélevé d'environ 6 m par rapport au niveau de la mer, et il s'étend sur environ 660 m de long pour 410 m de large. Sa profondeur est sensible à la saisonnalité (ce point est développé plus loin) mais avoisine les 4 à 5 m, à l'exception d'une fosse profonde d'environ 18 m.

Les iles qui forment Mayotte (Petite-Terre / Pamandzi et Grande-Terre / Mahoré, Figure 1) sont géologiquement les plus anciennes de l'archipel des Comores, et leur formation est liée à un volcanisme de point chaud fortement alcalin, phonolitique, dont les coulées les plus anciennes ont été datées à 9 Ma (Nehlig et al., 2013 [15]). La mise en place, puis la subsidence du bouclier volcanique ont mené à la construction d'une barrière corallienne entourant toute l'ile de Grande-Terre et aujourd'hui percée par l'ile de Petite-Terre (Figure 2).

Bien que le volcanisme actif actuel soit concentré autour d'un édifice sous-marin à 50 km à l'Est de Mayotte (Cesca et al., 2020 [6]), des évènements phréatomagmatiques ont affecté l'archipel jusqu'à il y a environ 10 000 ans, comme en témoigne la présence de multiples cratères comme ceux de Moya, à l'Est de Petite-Terre (Nehlig et al., 2013 [15] ; Figure 2). Sur la base de caractères géomorphologiques mais également de datations de matériel volcano-sédimentaire et de fragments coralliens, la mise en place du Dziani Dzaha est considérée comme étant le dernier de ces événements éruptifs récents et Zinke et al. (2003 [18]) ont estimé son âge entre 4 000 et 9 000 ans.

Le climat de Mayotte est de type tropical humide insulaire, avec des températures moyennes annuelles peu variables au cours de l'année, comprises entre 21 et 28°C. La saisonnalité est cependant fortement marquée, avec une saison sèche (de mai à novembre) caractérisée par des vents forts, et une saison humide (de novembre à mai) sur laquelle sont concentrées la majorité des précipitations annuelles (avec une pluviométrie de l'ordre de 1500 mm.a-1 ; Nehlig et al., 2013 [15]). L'archipel est également fréquemment frappé par des tempêtes et cyclones, généralement moins intenses au niveau de Petite-Terre, l'ile étant protégée par les reliefs de Grande-Terre.

Les premières traces d'occupation humaine à Mayotte sont attestées à partir du VIIIe siècle ; cependant le premier peuplement pourrait être antérieur et lié aux échanges entre l'Afrique et Madagascar, dès les premiers millénaires avant notre ère (Allibert, 2009 [1]). Bien que l'agriculture se soit rapidement développée sur l'archipel, les bords du cratère du lac Dziani Dzaha n'ont cependant pas été exploités de mémoire humaine avant ces dernières décennies, leur surface restreinte et abrupte ne présentant pas d'attrait agricole majeur et le lac ayant la réputation d'être maudit (Bourhane, 2017 [3]).

Caractéristiques de l'écosystème actuel

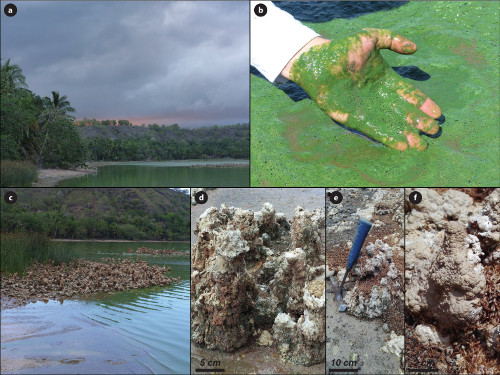

Les bords actuels du lac de cratère sont occupés par une végétation tropicale dominée par les palmiers, les bananiers, les manguiers et les jacquiers. Les fluctuations du niveau du lac en fonction de la saisonnalité découvrent chaque année, plusieurs mois durant, des berges carbonatées occupées par des macrophytes aquatiques (joncs) et laissent apparaitre différentes formes de stromatolithes (variant entre des géométries tubulaires, en plateaux ou « en choux-fleurs »), dont la construction est due à l'action conjointe de différentes espèces de cyanobactéries et de bactéries phototrophes (Gérard et al., 2018 [7] ; Figure 3).

Figure 3. Environnement du lac Dziani Dzaha

a et c, berges du lac, forêt, macrophytes aquatiques et stromatolithes ; b, efflorescence cyanobactérienne en bordure du lac ; d, stromatolithes tubulaires construits autour de tiges de macrophytes ; e, stromatolithes tubulaires partiellement altérés ; f, stromatolithe tubulaire recouvert d'une croûte « en choux-fleur ».

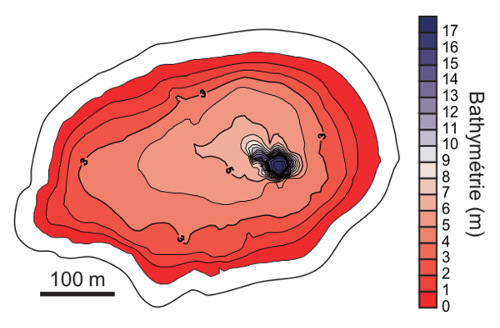

La bathymétrie du lac fluctue en fonction des saisons, avec des variations du même ordre que les précipitations annuelles (1200 à 1500 mm.a-1 ; Puyraveau, 2016 [17]). Un relevé bathymétrique effectué en saison humide est proposé en figure 4 (Cadeau, 2017 [4]). Cette bathymétrie est majoritairement plane (avec une profondeur moyenne de 2,9 m et n'excédant pas 5 m) à l'exception d'une dépression étroite de 18 m de profondeur.

Source - © 2017 D'après P. Cadeau [4]

À l'instar de nombreux autres lacs salés, le Dziani Dzaha présente une colonne d'eau non homogène, dite stratifiée. Des profils de sondes multi-paramètres effectués lors de plusieurs missions et en différents points du lac ont permis d'établir la structure de sa colonne d'eau (Figure 5 ; Leboulanger et al., 2017 [12] ; Cadeau, 2017 [4]). Celle-ci présente une stratification permanente mais variable en fonction des saisons, avec les principales caractéristiques suivantes.

- Une oxycline, marquant un contraste entre une zone oxique et une zone anoxique de la colonne d'eau, peu variable au cours de l'année et présente vers 1 m de profondeur.

- Une halocline, unique en saison sèche (marquant un passage de la salinité 30 à 60 ‰ à 14 m de profondeur) et double en saison humide (marquant alors un passage de la salinité de 30 à 60 ‰ à 2 m de profondeur, et de 60 à 75 ‰ vers 14 m de profondeur).

- Une chemocline, marquant une réduction des sulfates en H2S, unique en saison sèche (vers 14 m de profondeur) et double en saison humide (marquant alors des concentrations croissantes en H2S, de 0 à 3 mmol/L à 2 m de profondeur, et jusqu'à 7 mmol/L à partir 14 m de profondeur).

- Une thermocline, marquant une baisse des températures de 31-33°C en surface à 30°C sous 2 m de profondeur (Hugoni et al., 2018 [9]).

Cette stratification du lac est principalement forcée par les précipitations, intenses en saison humide. Le pH est relativement constant dans le lac et oscille autour de 9 à 9,5 (Hugoni et al., 2018 [9]). En toute saison, la charge ionique globale du lac est deux fois supérieure à celle de l'eau de mer, avec une alcalinité élevée liée aux carbonates, typique des milieux salés alcalins (200 mmol/L, soit une concentration cent fois supérieure à celle de l'eau de mer ; Leboulanger et al., 2017 [12]). L'eau du lac est cependant pauvre en sulfates (0 à 3 mmol/L, contre 28 mmol/L de sulfates dans l'eau de mer ; Cadeau, 2017) ; en saison humide, la partie anoxique de la colonne d'eau est par ailleurs fortement réduite et riche en sulfures (avec une concentration en H2S entre 0 et 7 mmol/L). La disponibilité en magnésium et en calcium dans la colonne d'eau apportée par le lessivage des phonolithes, distingue également le lac Dziani Dzaha d'autres milieux salés alcalins actuels, souvent pauvres en ces éléments (Grant, 2006 [8]).

D'importants flux gazeux ont été mesurés à la surface du lac et sont à l'origine de sites de bullage. Des analyses chimiques ont ainsi permis d'identifier principalement des dégagements de CO2 volcanique, mais également de méthane biogénique en lien avec un très fort recyclage de la matière organique sédimentaire et, notamment en saison sèche avec la remontée de la halocline, des dégagement de H2S (Leboulanger et al., 2017 [12] ; Cadeau, 2017 [4] ; Milesi et al., 2018 [14]).

Source - © 2017 D'après P. Cadeau [4]

Dans ces conditions, une biodiversité unique s'est développée dans le lac. La biomasse y est dominée par des cyanobactéries à laquelle il doit sa couleur verte permanente, essentiellement Arthrospira fusiformis mais également à des espèces de cyanobactéries endémiques comme par exemple Desertifilum dzianense ou Sodaleptolyngbya stromatolitii (Cellamare et al., 2018 [5] ; Bernard et al., 2019 [2]). Ces cyanobactéries sont extrêmement abondantes dans le mètre supérieur de la colonne d'eau et leur développement n'y est limité que par la disponibilité en lumière (Leboulanger et al., 2017 [12]). Il est également intéressant de noter que des bactéries pourpres non-sulfureuses (qui pourraient être Rhodobaca bogoriensis) ont été identifiées dans certains tapis microbiens des bords peu profonds du lac (Gérard et al., 2018 [7]), et semblent proliférer davantage quand la colonne d'eau du lac est mélangée et plus riche en H2S à sa surface, créant alors localement une zone photique anoxique. Elle n'ont cependant pas été identifiées dans le reste du lac, où la zone photique n'est jamais anoxique (Hugoni et al., 2018 [9]). L'ensemble de ces organismes phototrophes est à l'origine d'une très forte productivité primaire, proche des maximas prédits pour des eaux continentales (Leboulanger et al., 2017 [12]).

Une grande diversité de microorganismes hétérotrophes, sensible à la structure de la colonne d'eau a également été décrite dans le lac. Elle inclut principalement des bactéries appartenant aux phylums Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmucutes, Alphaproteobacteria, et des archées appartenant aux phylums Euryarchaeota et Woesearchaeota (Hugoni et al., 2018 [9]). Le principal représentant des eucaryotes est Pycocystis Salinarum, un organisme unicellulaire phototrophe contribuant donc également à la productivité primaire (Bernard et al., 2019 [2]).

La forte compartimentalisation du lac influence aussi la diversité microbienne et la nature et l'intensité des cycles biogéochimiques dont la complexité semble être à l'origine de signatures isotopiques inhabituelles observées. Cadeau (2017 [4]) a notamment décrit un fort enrichissement en 13C des carbonates de la colonne d'eau et des stromatolithes littoraux (δ13C ≈ +12 ‰), et un fort enrichissement en 34S des sulfates et des sulfures dans la colonne d'eau (δ34S ≈ +35 ‰). La chimie de la colonne d'eau du lac, sa diversité microbienne et ses signatures isotopiques en font un analogue moderne unique des océans Précambriens et des écosystèmes primitifs (ANR DZIANI, 2014-2017 ; Cadeau, 2017 [4]). Cependant, ces caractéristiques le rapprochent également d'environnements à l'origine de certaines roches-mères pétrolières, permettant de considérer cet écosystème comme un de leurs analogues potentiels (Jovovic, 2020 [10]).

Colonne sédimentaire du Dziani Dzaha

Depuis les premières études du lac en 2009, de nombreuses missions ont été effectuées, permettant de collecter 13 carottes de sédiments en différents points du lac, jusqu'à une profondeur de 180 cm sous l'interface eau-sédiment. La dernière mission de carottage, effectuée en novembre 2017, a permis la collecte de carottes supplémentaires plus longues, atteignant jusqu'à 477 cm sous l'interface eau-sédiment et couvrant la quasi-totalité de l'histoire sédimentaire du lac (Jovovic, 2020 [10]).

L'étude géochimique des carottes (Cadeau, 2017 [4] ; Milesi et al., 2018 [14] ; Milesi et al., 2020 [13] ; Jovovic, 2020 [10]) a permis de décrire des sédiments laminés riches en matière organique (environ 20 à 40 %) et en carbonates (environ 30 à 50 %), avec une contribution de minéraux détritiques (environ 10 à 20 %) issus du bassin versant (pyroxènes magnésiens et feldspaths alcalins). Des phénomènes précoces de diagenèse ont également été mis en évidence dans ces sédiments, marqués notamment par la substitution d'un carbonate magnésien, l'hydromagnésite, par une argile authigène, la saponite (Milesi et al., 2018 [14]). Cette déstabilisation de l'hydromagnésite a été attribuée à des fluctuations de pH en lien avec les émissions mantelliques de CO2, et comparée à des phénomènes observés dans les sédiments de certaines roches-mères pétrolières (Milesi et al., 2020 [13]). Les signatures organiques et isotopiques des sédiments ont quant à elles révélé de multiples changements dans l'écosystème du Dziani Dzaha, notamment en lien avec des variations climatiques locales, à l'origine de la mise en place de ses singularités actuelles. Certains des mécanismes qui ont pu être décrits à partir de ces études (Jovovic, 2020 [10] ; Jovovic et al., 2020 [11]) sont peu publiés, et seront l'objet de prochains articles sur Planet-Terre.

Points-clés

Les points suivants sont rappelés et seront développés dans de prochains articles.

- Le Dziani Dzaha est un lac tropical salé, alcalin, stratifié et principalement anoxique.

- Cet écosystème est riche d'une biodiversité rare, très largement dominée par des cyanobactéries particulièrement adaptées à cet environnement singulier. Ces caractéristiques en font un analogue de choix pour comprendre le développement de la vie primitive au Précambrien, dont les écosystèmes partageaient vraisemblablement de nombreuses caractéristiques communes avec le Dziani Dzaha.

- La forte production de matière organique par l'activité photosynthétique des cyanobactéries du Dziani Dzaha, et l'excellente préservation de cette matière organique permise par les conditions réductrices de sa colonne d'eau, permettent de mieux comprendre les mécanismes d'accumulation de la matière organique sédimentaire. De tels mécanismes ont pu être à l'origine de la formation de roches-mères pétrolières, mais pourraient également à l'avenir inspirer la recherche dans la production de biocarburants par géobiomimétisme.

Références bibliographiques

C. Allibert, 2009. Peut-il y avoir une occupation pré-dembénienne à Mayotte ?, Taarifa, Archives Départementales de Mayotte, 1, 17-30

C. Bernard, A. Escalas, N. Villeriot, H. Agogué, M. Hugoni, C. Duval, C. Carré, P. Got, G. Sarazin, D. Jézéquel, C. Leboulanger, V. Grossi, M. Ader, M. Troussellier, 2019. Very low phytoplankton diversity in a tropical saline-alkaline lake, with co-dominance of Arthrospira fusiformis (Cyanobacteria) and Picocystis salinarum (Chlorophyta), Microb. Ecol., 78, 603–617

A. Bourhane, 2017. Les rites pré-islamiques à Anjouan. Contribution à une étude culturelle des Comores. Thèse de doctorat, Université Sorbonne-Paris Cité, 486p.

P. Cadeau, 2017. Cycles biogéochimiques du carbone, de l'azote et du soufre dans un analogue des océans précambriens : le lac Dziani (Mayotte), Thèse de doctorat de l'Université Sorbonne-Paris Cité

M. Cellamare, C. Duval, Y. Drelin, C. Djediat, N. Touibi, H. Agogué, C. Leboulanger, M. Ader, C. Bernard, 2018. Characterization of phototrophic microorganisms and description of new cyanobacteria isolated from the saline-alkaline crater-lake Dziani Dzaha (Mayotte, Indian Ocean), FEMS Microbiol. Ecol., 94, 8, 1-25

S. Cesca, J. Letort, H.N.T. Razafindrakoto, S. Heimann, E. Rivalta, M.P. Isken, M. Nikkhoo, L. Passarelli, G.M. Petersen, F. Cotton, T. Dahm, 2020. Drainage of a deep magma reservoir near Mayotte inferred from seismicity and deformation, Nat. Geosci., 13, 87-93

E. Gérard, S.D. De Goeyse, M. Hugoni, H. Agogué, L. Richard, V. Milesi, F. Guyot, L. Lecourt, S. Borensztajn, M.B. Joseph, T. Leclerc, Ge Sarazin, D. Jézéquel, C. Leboulanger, M. Ader, 2018. Key role of Alphaproteobacteria and Cyanobacteria in the formation of stromatolites of Lake Dziani Dzaha (Mayotte, Western Indian Ocean). Front. Microbiol., 9, 1-20

W.D. Grant, 2006. Alkaline Environnments and Biodiversity, in Extremophiles, C. Gerday, N. Glansdorff (Eds.), Eolss Publishers, Oxford, UK

M. Hugoni, A. Escalas, C. Bernard, S. Nicolas, D. Jézéquel, F. Vazzoler, G. Sarazin, C. Leboulanger, M. Bouvy, P. Got, M. Ader, M., Troussellier, H. Agogué, 2018. Spatiotemporal variations in microbial diversity across the three domains of life in a tropical thalassohaline lake (Dziani Dzaha, Mayotte Island), Mol. Ecol., 27, 4775-4786

I. Jovovic, 2020. Diagenèse précoce et préservation de la matière organique sédimentaire en milieu salé alcalin : cas du Lac Dziani Dzaha (Mayotte), Thèse de doctorat, Univ. Claude Bernard Lyon 1

I. Jovovic, V. Grossi, P. Adam, L. Simon, I. Antheaume, F. Gelin, M. Ader, P. Cartigny, 2020. Quantitative and Specific Recovery of Natural Organic and Mineral Sulfur for (Multi-)Isotope analysis, Org. Geochem., 146, 104055

C. Leboulanger, H. Agogué, C. Bernard, M. Bouvy, C. Carré, M. Cellamare, C. Duval, E. Fouilland, P. Got, L. Intertaglia, C. Lavergne, E. Floc'H, C. Le Roques, G. Sarazin, 2017. Microbial diversity and cyanobacterial production in Dziani Dzaha crater lake, a unique tropical thalassohaline environment, PLoS One, 12, 1–28

V.P. Milesi, M. Debure, M.C.M. Marty, M. Capano, D. Jézéquel, C. Steefel, V. Rouchon, P. Albéric, E. Bard, G. Sarazin, F. Guyot, A. Virgone, E.C. Gaucher, M. Ader, 2020. Early diagenesis of lacustrine carbonates in volcanic settings: The role of magmatic CO2 (lake Dziani Dzaha, Mayotte, Indian Ocean), ACS Earth Sp. Chem., 4, 3, 363-378

V.P. Milesi, D. Jézéquel, M. Debure, P. Cadeau, F. Guyot, G. Sarazin, F. Claret, E. Vennin, C. Chaduteau, A. Virgone, E.C. Gaucher, M. Ader, 2018. Formation of magnesium-smectite during lacustrine carbonates early diagenesis: Study case of the volcanic crater lake Dziani Dzaha (Mayotte – Indian Ocean), Sedimentology, 66, 983-1001

P. Nehlig, F. Lacquement, J. Bernard, M. Caroff, J. Deparis, T. Jaouen, A. Aziliz Pelleter, J. Perrin, C. Prognon, B. Vittecoq, 2013. Notice de la carte géologique de Mayotte, BRGM, 135p.

Pôle-Relais Zones Humides Tropicales. Lac de cratère Dziani Dzaha, consulté en mars 2021

R.-A. Puyraveau, 2016. Altération de l'ile volcanique de Mayotte (Comores) : approches par géochimie des eaux et isotopie du silicium sur les roches de profils d'altération, Thèse de doctorat, Aix-Marseille Université, 339p.

J. Zinke, J.J.G. Reijmer, B.A. Thomassin, W.-C. Dullo, P.M. Grootes, H. Erlenkeuser, 2003. Postglacial flooding history of Mayotte Lagoon (Comoro Archipelago, southwest Indian Ocean), Mar. Geol., 194, 3-4, 181-196