Article | 30/11/2016

Les taffonis dans les andésites de Terre-de-Bas des Saintes (Guadeloupe)

30/11/2016

Résumé

Altération de coulées andésitiques plus ou moins bréchifiées sur une ile de l'arc des Petites Antilles.

Table des matières

La géologie de Terre-de-bas des Saintes (Guadeloupe)

Les Saintes (en créole, Lésent) sont un archipel des Antilles françaises dans la mer des Caraïbes. Ces iles tropicales se situent au Sud de la Guadeloupe continentale (formée par les deux grandes îles principales, Basse Terre et Grande Terre), à l'Ouest de Marie-Galante et au Nord de la Dominique, au cœur de l'arc interne des Petites Antilles. Ce petit archipel fut découvert par Christophe Colomb le 4 novembre 1493, qui le baptisa Los Santos en référence à la fête de la Toussaint qui venait d'être célébrée.

Les iles et ilots de l'archipel des Saintes présentent malgré leur petite taille des témoignages riches et variés d'une longue activité volcanique plio-quaternaire (les auteurs donnent des dates s'échelonnant entre -4,7 Ma et -0,6 Ma). Ce volcanisme calco-alcalin est directement lié à la subduction intra-océanique, avec une position centrale dans l'arc récent des Petites Antilles. Terre-de-Bas des Saintes est la plus grande ile de l'archipel et présente une forme massive, homogène, délimitée par des falaises rectilignes (ce qui contraste avec Terre-de-Haut et les ilets environnants). Entièrement volcanique, Terre-de-Bas a été édifiée en une phase éruptive principale, probablement assez brève, datée à environ -2 Ma, marquée essentiellement par des coulées andésitiques auto-bréchifiées. Les points d'émission étaient sans doute situés au centre de l'ile, vu le pendage des coulées. Cette phase effusive a été suivie par une activité terminale plus explosive, avec des dépôts de cendres et des nuées pyroclastiques dans l'Ouest de l'ile, datée à -0,6 Ma environ.

L'auto-bréchification définit des zone de faiblesse et des blocs de tailles métriques, qui permettent le développement de taffonis plus ou moins frustres, comme illustré ci-dessous.

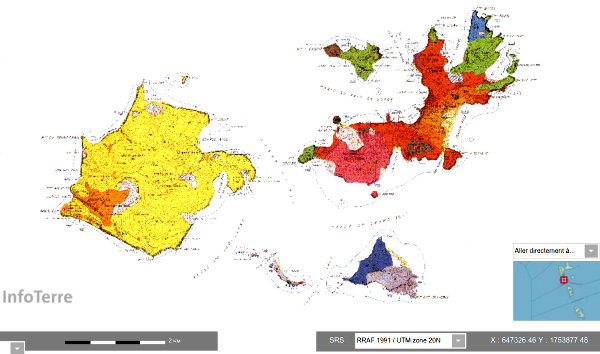

Figure 2. Localisation de l'archipel des Saintes en Guadeloupe (punaise jaune) Les Saintes constituent la partie émergée d'un plateau volcanique récent, situé à une douzaine de kilomètres au Sud de la Basse-Terre de Guadeloupe (donc dans le prolongement de l'arc volcanique actuel qui se poursuit au Sud en Dominique et au Nord avec l'ile de Montserrat), et à l'Ouest de Marie-Galante, Sud-Ouest de Grande-Terre de Guadeloupe (arc volcanique ancien recouvert de formation calcaires récifales coralliennes). L'ile de la Désirade est visible à l'Est de Grande-Terre, au Nord-Est de la carte. | Figure 3. Carte géologique de l'archipel des Saintes en Guadeloupe On distingue, d'une part, à l'Ouest, Terre-de-Bas, massive, dans les teintes de jaune (phase effusive principale : coulées andésitiques souvent auto-bréchifiées) et orange (phase terminale explosive : nuées pyroclastique, cendres...), et, d'autre part, Terre-de-Haut et les divers ilets, plus découpés, aux formations géologiques variées. Pour une raison inconnue, la légende de la carte géologique n'est pas accessible en ligne. |

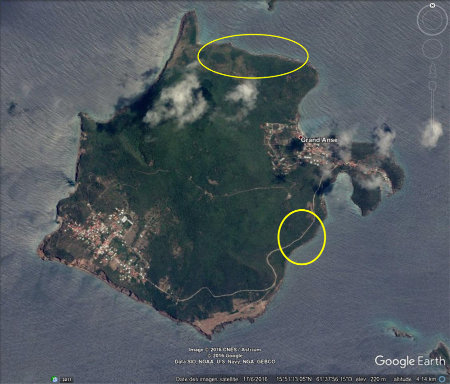

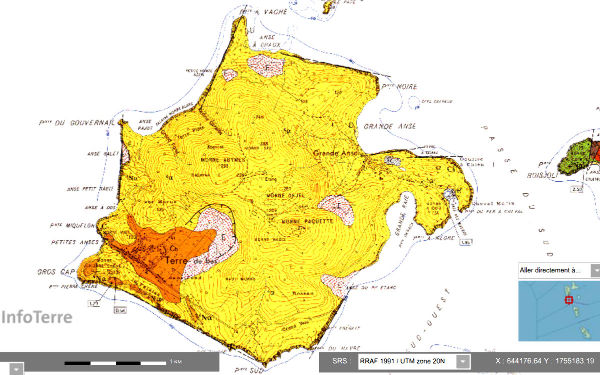

Figure 4. Vue aérienne de Terre-de-Bas des Saintes, Guadeloupe Les ellipses jaunes indiquent les deux sites de prise de vue des taffonis, sur la côte Est de l'ile. Un sentier de randonnée fait le tour de l'ile et permet de les observer aisément. | Figure 5. Carte géologique de Terre-de-Bas des Saintes, Guadeloupe Les taffonis photographiés plus bas sont situés sur la côte Est de l'ile, dans les terrains indiqués en jaune (phase effusive principale : coulées andésitiques souvent auto-bréchifiées). |

Figure 6. Vue panoramique des Saintes depuis le Sud Au premier plan, plusieurs ilets ; en fond à droite, Terre-de-Haut ; en fond à gauche, Terre-de-Bas. Les reliefs vigoureux traduisent une origine volcanique récente. | Figure 7. Vue panoramique des Saintes depuis le Sud-Ouest Au second plan à gauche, Grand Ilet ; au second plan à droite, l'extrémité de Terre-de-Haut ; en fond, Terre-de-Bas. Les reliefs vigoureux traduisent une origine volcanique récente. |

Figure 8. Vue de Terre-de-Haut depuis Terre-de-Bas des Saintes On distingue plusieurs ilets. Les reliefs vigoureux traduisent une origine volcanique récente. On observe des morphologies en dômes caractéristiques des protrusions volcaniques acides. | |

Figure 9. Vue panoramique de Terre-de-Haut des Saintes depuis Terre-de-Bas On distingue plusieurs ilets. Les reliefs vigoureux traduisent une origine volcanique récente. On observe des morphologies en dômes caractéristiques des protrusions volcaniques acides. | Figure 10. Vue panoramique de la baie des Saintes On distingue plusieurs ilets, et Terre-de-Bas en fond. Les reliefs vigoureux traduisent une origine volcanique récente. On observe des morphologies en dômes caractéristiques des protrusions volcaniques acides. |

Figure 11. Vue panoramique de la côte Sud-Est de Terre-de-Bas On observe, à gauche de l'image, Grande Baie et Pointe à Nègre, et, en fond, en direction du Sud, divers ilets et la Dominique à peine distincte. Les taffonis photographiés plus bas sont aisément observables en empruntant les routes et sentiers de randonnée de l'ile, entre Grande Baie et la Pointe du Havre. Ils se sont développés dans les blocs andésitiques de tailles variées (blocs centimétriques à décamétriques) et dans des andésites massives d'une coulée à fort pendage vers la mer, dans des milieux divers (forêt sèche, savane à cactées), pas toujours exposés directement aux embruns (altitude maximale d'environ 300 m), mais jamais très loin de la côte abrupte. | |

Figure 12. Le célèbre "Pain de Sucre" à Terre-de-Haut des Saintes Il s'agit d'une protrusion andésitique en dôme grossièrement prismée. | |

Figure 13. Aperçu de la surface d'une coulée andésitique auto-bréchifiée Cette coulée, située sur la côte Nord-Est de Terre-de-Bas, est aisément observable en empruntant les sentiers de randonnée de l'ile entre Pointe Noire et Pointe à Vache. Les blocs de tailles diverses (centimétriques à métriques) forment des éboulis comme ici, ou gardent un aspect de coulée à fort pendage vers la mer. Ils sont situés dans des milieux divers (forêt sèche comme ici, ou savane à cactées), et ne sont pas toujours directement exposés aux embruns (altitude maximale de 300 m environ). Des taffonis s'y développent (voir ci-dessous). | Figure 14. Gros plan sur une cassure fraiche d'un bloc d'andésite à taffonis La roche est une andésite à phénocristaux de clinopyroxènes, orthopyroxènes, amphiboles, plagioclases abondants, et, présents en plus faibles quantités, des oxydes et des phénocristaux de quartz (signe d'une différenciation vers les dacites). La mésostase gris clair est très finement cristallisée (les études microscopiques révèlent qu'elle est constituée de microlithes de plagioclases abondants accompagnés de quelques pyroxènes, amphiboles et oxydes, et très peu de verre). |

La formation des taffonis

Les taffonis (cavités dans les roches dont le nom dérive du corse tafone, trou) et autres formes d'érosion alvéolaire apparentées ont été évoqués à plusieurs reprises sur : Érosion alvéolaire dans des calcaires bioclastiques à Chinon (Indre et Loire) et Uzès (Gard), Quand les grès de l'Éocène inférieur (Yprésien) du Pays basque espagnol (Mont Jaizkibel) imitent le gothique flamboyant, Les taffonis du Cap de Creus (Espagne), de la côte de Namibie et de l'ile d'Elbe, Quand l'érosion alvéolaire fabrique des taffonis géants et emboités, et fête la Saint Valentin, Uluru (Australie).

La formation de ces cavités dans les roches est assez mal comprise, mais semble souvent être une conséquence de l'altération / érosion des roches en présence d'embruns. Ces structures se mettent souvent en place là ou préexistent des fractures ou des irrégularités de la roche (d'origine diagénétique pour les roches sédimentaires, mais aussi d'origine tectonique, volcanique, métamorphique, hydrothermale, etc). Plusieurs processus combinés conduisent à la formation de ces structures (cf. Les taffonis du Cap de Creus (Espagne), de la côte de Namibie et de l'ile d'Elbe) :

- L'haloclastie (du grec hals, sel, et klastos, brisé) désigne la fragmentation de la roche par la formation de sels à partir des ions contenus dans l'eau de mer, lors de l'évaporation au soleil de l'eau salée déposée par les embruns. L'évaporation de l'eau dans les fractures de la roche conduit à la formation de cristaux (halite ou gypse) qui créent une surpression sur les minéraux environnants et désolidarisent les minéraux de la roche.

- L'hydrolyse est l'altération des minéraux par l'eau, qui conduit à la libération des produits ioniques d'hydrolyse et la néoformation de minéraux secondaires argileux (donc plus friables).

- La thermoclastie (du grec thermos, chaleur, et klastos, brisé) correspond à la fragmentation par l'action de surpressions liées à des dilatations thermiques (changements de volume) au gré des variations de température. La présence localisée de sels, déposés par les embruns et présentant un fort coefficient de dilatation thermique, conduirait à de telles surpressions sur les minéraux environnants.

- Les réactions chimiques entre minéraux. L'eau de mer et les ions qu'elle contient réalisent avec les minéraux des roches des échanges chimiques qui déstabilisent les réseaux cristallins et augmentent l'altérabilité de la roche.

Les embruns et la pluie lessivent et transportent ensuite les fragments des minéraux et les éléments chimiques ; les vents côtiers, parfois violents, peuvent évider les points bas des cavités et entrainer dehors les grains de sable qui stagnaient au fond. Tout cela forme les cavités observées sur les photographies ci-dessous.

Qu'il s'agisse plutôt d'un épiphénomène en géologie, et qu'il ne soit pas parfaitement expliqué, n'empêche pas d'admirer ses résultats, souvent très esthétiques ! La multiplication des exemples illustre en outre le fait que ces formations alvéolaires sont susceptibles d'apparaitre dans des contextes divers et surtout dans des roches variées.

Figure 15. Taffonis frustres de la côte Nord-Est de Terre-de-Bas, Guadeloupe Ces taffonis sont aisément observables en empruntant les sentiers de randonnée de l'ile entre Pointe Noire et Pointe à Vache. Ils se sont développés dans les blocs andésitiques altérés d'une coulée à fort pendage vers la mer, dans des milieux divers (forêt sèche, savane à cactées), pas toujours exposés directement aux embruns (altitude maximale d'environ 300 m), mais jamais très loin de la côte abrupte. | Figure 16. Taffonis frustres de la côte Nord-Est de Terre-de-Bas, Guadeloupe Ces taffonis sont aisément observables en empruntant les sentiers de randonnée de l'ile entre Pointe Noire et Pointe à Vache. Ils se sont développés dans les blocs andésitiques altérés d'une coulée à fort pendage vers la mer, dans des milieux divers (forêt sèche, savane à cactées), pas toujours exposés directement aux embruns (altitude maximale d'environ 300 m), mais jamais très loin de la côte abrupte. |

Figure 17. Taffonis frustres de la côte Nord-Est de Terre-de-Bas, Guadeloupe Ces taffonis sont aisément observables en empruntant les sentiers de randonnée de l'ile entre Pointe Noire et Pointe à Vache. Ils se sont développés dans les blocs andésitiques altérés d'une coulée à fort pendage vers la mer, dans des milieux divers (forêt sèche, savane à cactées), pas toujours exposés directement aux embruns (altitude maximale d'environ 300 m), mais jamais très loin de la côte abrupte. | Figure 18. Taffonis frustres de la côte Nord-Est de Terre-de-Bas, Guadeloupe Ces taffonis sont aisément observables en empruntant les sentiers de randonnée de l'ile entre Pointe Noire et Pointe à Vache. Ils se sont développés dans les blocs andésitiques altérés d'une coulée à fort pendage vers la mer, dans des milieux divers (forêt sèche, savane à cactées), pas toujours exposés directement aux embruns (altitude maximale d'environ 300 m), mais jamais très loin de la côte abrupte. |

Figure 19. Taffonis frustres de la côte Nord-Est de Terre-de-Bas, Guadeloupe Ces taffonis sont aisément observables en empruntant les sentiers de randonnée de l'ile entre Pointe Noire et Pointe à Vache. Ils se sont développés dans les blocs andésitiques altérés d'une coulée à fort pendage vers la mer, dans des milieux divers (forêt sèche, savane à cactées), pas toujours exposés directement aux embruns (altitude maximale d'environ 300 m), mais jamais très loin de la côte abrupte. | Figure 20. Taffonis frustres de la côte Nord-Est de Terre-de-Bas, Guadeloupe Ces taffonis sont aisément observables en empruntant les sentiers de randonnée de l'ile entre Pointe Noire et Pointe à Vache. Ils se sont développés dans les blocs andésitiques altérés d'une coulée à fort pendage vers la mer, dans des milieux divers (forêt sèche, savane à cactées), pas toujours exposés directement aux embruns (altitude maximale d'environ 300 m), mais jamais très loin de la côte abrupte. |

Figure 21. Taffonis frustres de la côte Nord-Est de Terre-de-Bas, Guadeloupe Ces taffonis sont aisément observables en empruntant les sentiers de randonnée de l'ile entre Pointe Noire et Pointe à Vache. Ils se sont développés dans les blocs andésitiques altérés d'une coulée à fort pendage vers la mer, dans des milieux divers (forêt sèche, savane à cactées), pas toujours exposés directement aux embruns (altitude maximale d'environ 300 m), mais jamais très loin de la côte abrupte. | Figure 22. Taffonis frustres de la côte Nord-Est de Terre-de-Bas, Guadeloupe Ces taffonis sont aisément observables en empruntant les sentiers de randonnée de l'ile entre Pointe Noire et Pointe à Vache. Ils se sont développés dans les blocs andésitiques altérés d'une coulée à fort pendage vers la mer, dans des milieux divers (forêt sèche, savane à cactées), pas toujours exposés directement aux embruns (altitude maximale d'environ 300 m), mais jamais très loin de la côte abrupte. |

Figure 23. Taffonis plus élaborés de la côte Sud-Est de Terre-de-Bas, Guadeloupe Ces taffonis un peu plus "ciselés" sont aisément observables en empruntant les routes et sentiers de randonnée de l'ile, entre Grande Baie et la Pointe du Havre. Ils sont développés dans les blocs andésitiques de tailles variées (centimétriques à décamétriques), dans des milieux divers (forêt sèche, savane), pas toujours exposés directement aux embruns (altitude maximale d'environ 300 m), mais jamais très loin de la côte abrupte. Leur caractère plus marqué que sur la côte Nord pourrait être dû à des différences d'exposition (influence de l'orientation par rapport aux alizés, couvert végétal...) et à une résistance différente des andésites, localement moins bréchifiées et altérées. | Figure 24. Taffonis plus élaborés de la côte Sud-Est de Terre-de-Bas, Guadeloupe Ces taffonis un peu plus "ciselés" sont aisément observables en empruntant les routes et sentiers de randonnée de l'ile, entre Grande Baie et la Pointe du Havre. Ils sont développés dans les blocs andésitiques de tailles variées (centimétriques à décamétriques), dans des milieux divers (forêt sèche, savane), pas toujours exposés directement aux embruns (altitude maximale d'environ 300 m), mais jamais très loin de la côte abrupte. Leur caractère plus marqué que sur la côte Nord pourrait être dû à des différences d'exposition (influence de l'orientation par rapport aux alizés, couvert végétal...) et à une résistance différente des andésites, localement moins bréchifiées et altérées. |

Figure 25. Taffonis plus élaborés de la côte Sud-Est de Terre-de-Bas, Guadeloupe Ces taffonis un peu plus "ciselés" sont aisément observables en empruntant les routes et sentiers de randonnée de l'ile, entre Grande Baie et la Pointe du Havre. Ils sont développés dans les blocs andésitiques de tailles variées (centimétriques à décamétriques), dans des milieux divers (forêt sèche, savane), pas toujours exposés directement aux embruns (altitude maximale d'environ 300 m), mais jamais très loin de la côte abrupte. Leur caractère plus marqué que sur la côte Nord pourrait être dû à des différences d'exposition (influence de l'orientation par rapport aux alizés, couvert végétal...) et à une résistance différente des andésites, localement moins bréchifiées et altérées. | Figure 26. Taffonis plus élaborés de la côte Sud-Est de Terre-de-Bas, Guadeloupe Ces taffonis un peu plus "ciselés" sont aisément observables en empruntant les routes et sentiers de randonnée de l'ile, entre Grande Baie et la Pointe du Havre. Ils sont développés dans les blocs andésitiques de tailles variées (centimétriques à décamétriques), dans des milieux divers (forêt sèche, savane), pas toujours exposés directement aux embruns (altitude maximale d'environ 300 m), mais jamais très loin de la côte abrupte. Leur caractère plus marqué que sur la côte Nord pourrait être dû à des différences d'exposition (influence de l'orientation par rapport aux alizés, couvert végétal...) et à une résistance différente des andésites, localement moins bréchifiées et altérées. |

Figure 27. Taffonis plus élaborés de la côte Sud-Est de Terre-de-Bas, Guadeloupe Ces taffonis un peu plus "ciselés" sont aisément observables en empruntant les routes et sentiers de randonnée de l'ile, entre Grande Baie et la Pointe du Havre. Ils sont développés dans les blocs andésitiques de tailles variées (centimétriques à décamétriques), dans des milieux divers (forêt sèche, savane), pas toujours exposés directement aux embruns (altitude maximale d'environ 300 m), mais jamais très loin de la côte abrupte. Leur caractère plus marqué que sur la côte Nord pourrait être dû à des différences d'exposition (influence de l'orientation par rapport aux alizés, couvert végétal...) et à une résistance différente des andésites, localement moins bréchifiées et altérées. | Figure 28. Taffonis plus élaborés de la côte Sud-Est de Terre-de-Bas, Guadeloupe Ces taffonis un peu plus "ciselés" sont aisément observables en empruntant les routes et sentiers de randonnée de l'ile, entre Grande Baie et la Pointe du Havre. Ils sont développés dans les blocs andésitiques de tailles variées (centimétriques à décamétriques), dans des milieux divers (forêt sèche, savane), pas toujours exposés directement aux embruns (altitude maximale d'environ 300 m), mais jamais très loin de la côte abrupte. Leur caractère plus marqué que sur la côte Nord pourrait être dû à des différences d'exposition (influence de l'orientation par rapport aux alizés, couvert végétal...) et à une résistance différente des andésites, localement moins bréchifiées et altérées. |

Figure 29. Taffonis plus élaborés de la côte Sud-Est de Terre-de-Bas, Guadeloupe Ces taffonis un peu plus "ciselés" sont aisément observables en empruntant les routes et sentiers de randonnée de l'ile, entre Grande Baie et la Pointe du Havre. Ils sont développés dans les blocs andésitiques de tailles variées (centimétriques à décamétriques), dans des milieux divers (forêt sèche, savane), pas toujours exposés directement aux embruns (altitude maximale d'environ 300 m), mais jamais très loin de la côte abrupte. Leur caractère plus marqué que sur la côte Nord pourrait être dû à des différences d'exposition (influence de l'orientation par rapport aux alizés, couvert végétal...) et à une résistance différente des andésites, localement moins bréchifiées et altérées. | Figure 30. Taffonis plus élaborés de la côte Sud-Est de Terre-de-Bas, Guadeloupe Ces taffonis un peu plus "ciselés" sont aisément observables en empruntant les routes et sentiers de randonnée de l'ile, entre Grande Baie et la Pointe du Havre. Ils sont développés dans les blocs andésitiques de tailles variées (centimétriques à décamétriques), dans des milieux divers (forêt sèche, savane), pas toujours exposés directement aux embruns (altitude maximale d'environ 300 m), mais jamais très loin de la côte abrupte. Leur caractère plus marqué que sur la côte Nord pourrait être dû à des différences d'exposition (influence de l'orientation par rapport aux alizés, couvert végétal...) et à une résistance différente des andésites, localement moins bréchifiées et altérées. |

Quelques références sur la géologie de la Guadeloupe, des Saintes et des iles proches

D. Jacques, R.C. Maury, 1988. L'archipel des Saintes (Guadeloupe, Petites Antilles)) : géologie et pétrologie, Géologie de la France, 2-3, 89-99

J.-C. Komorowski, G. Boudon, M. Semet, F. Beauducel, C. Anténor-Habazac, S. Bazin, G. Hammouya, 2005. Guadeloupe, in Volcanic Hazard Atlas of the Lesser Antilles, J. Lindsay, R. Robertson, J. Shepherd, S. Ali (eds), Seismic Research Centre, 66-102

Guadeloupe Geological Map, sur le site Carribean volcanoes (visité le 25/11/2016)

H. Bertrand, G. Dromart, S. Guillot, J.-M. Lardeaux, C. Nicollet, P. Thomas, 2001. La croûte océanique de l'île de la Désirade, Planet-Terre

Nicolas Seprez, Laure Willhelm, 2009. Vallée de la Désolation et Boiling Lake sur l'île de la Dominique (Arc des Antilles), Planet-Terre