Le recul des glaciers Pers et Morteratsch, massif de la Bernina, canton des Grisons, Suisse

Image de la semaine | 23/09/2024

Résumé

Mise en évidence du recul de glaciers à l’échelle de quelques décennies.

Le glacier actuel se prolonge vers la ligne de chemin de fer (vers le Nord) par une zone presque totalement dépourvue de végétation. Cette zone correspond à ce qui a été libéré par le recul du glacier depuis des décennies. La taille de cette zone sans végétation montre l'ampleur du recul du glacier depuis la fin du XIXe siècle.

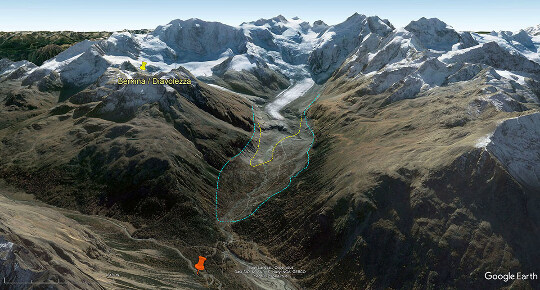

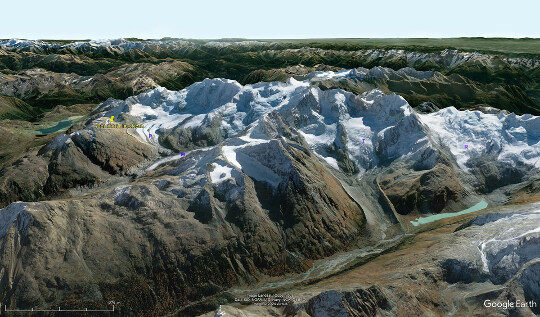

Localisation par fichier kmz du site avec panorama sur le glacier Morteratsch (canton des Grisons, Suisse).

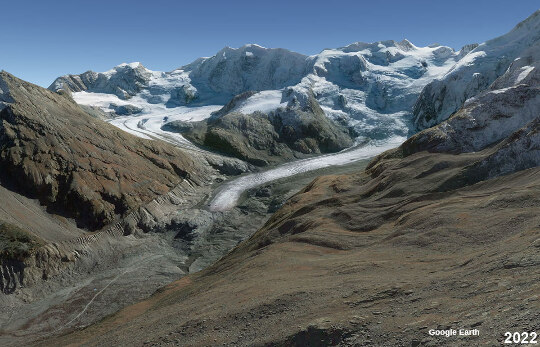

La punaise orange localise l'endroit d'où a été prise la photo de la figure 1. J'ai tracé (très approximativement) des limites de végétation, entre une végétation “nulle” (en amont de la ligne pointillée jaune), réduite (entre les lignes pointillées jaune et bleue) ou “normale”. Ces limites doivent sans doute correspondre à deux stades de recul du glacier. La punaise jaune localise la station supérieure de la Diavolezza (cf. Le sable du Sahara sur les glaciers suisses, un agent d'accélération de leur recul – Exemple du glacier Pers (canton des Grisons, Suisse)). Au milieu de la photo, sur la rive droite du glacier (à gauche donc), on devine l'arrivée du glacier Pers. Le confluent entre ces deux glaciers sera détaillé des figures 8 à 18.

Nous allons retracer en images, cartes et diagrammes les 140 dernières années d'évolution de ce système glaciaire Morteratsch-Pers et du système glaciaire voisin Tschierva-Roseg. Pour cela, nous utiliserons (1) Google Earth classique, (2) Google Earth Street View pour avoir des vues prises du sol, (3) Wikipedia, et deux sites académiques suisses (4) SwissEduc avec la rubrique Glaciers online, où chaque glacier possède fiches, album photographies… et (5) le réseau des relevés glaciologiques suisse (GLAMOS) . On ne peut que regretter que des sites équivalents à Glaciers online de SwissEduc ou GLAMOS n'existent pas en France (ou que, s'ils existent, ils soient si bien cachés dans le web).

|

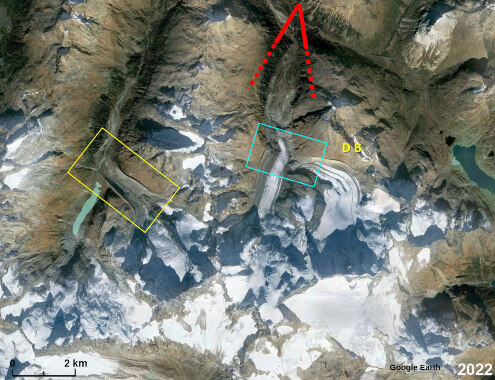

Figure 3. Vue aérienne de la partie Nord du Massif de la Bernina (Suisse) La pointe du V rouge localise le site de prise de vue de la photo 1 et les traits rouges le champ de cette prise de vue. Le rectangle bleu localise le confluent entre les glaciers Morteratsch et Pers. Le rectangle jaune localise ce qui reste du glacier Tschierva. DB localise la station supérieure du téléphérique de la Diavolezza (cf. Le sable du Sahara sur les glaciers suisses, un agent d'accélération de leur recul – Exemple du glacier Pers (canton des Grisons, Suisse)). |

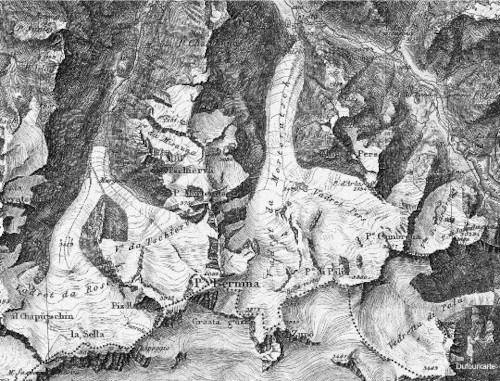

Source - © 1866 Dufourkarte extrait de map.geo.admin.ch Figure 4. Carte topographique datant de 1866 couvrant la partie Nord du Massif de la Bernina (Suisse) Même cadre que la figure précédente. Le recul des glaciers Pers, Morteratsch, Tschierva et Roseg est particulièrement visible quand on compare cette carte à l’image aérienne récente de la figure précédente. |

|

Source - © 2021 Glaciers online / SwissEduc Figure 5. L'évolution du glacier Morteratsch sur 120 ans, de 1900 à 2021, canton des Grisons, Suisse Ces 3 photos prises approximativement du même endroit montrent de façon magistrale le recul du glacier depuis le début du XXe siècle. La petite flèche rouge localise le confluent des glaciers Pers et Morteratsch détaillé aux figures 8 à 18. |

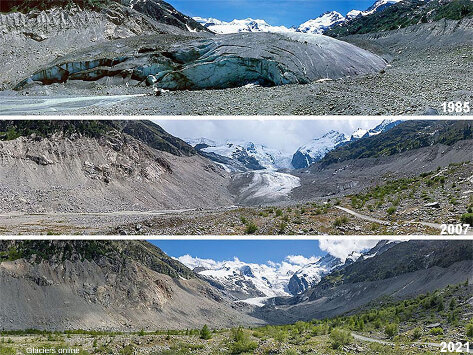

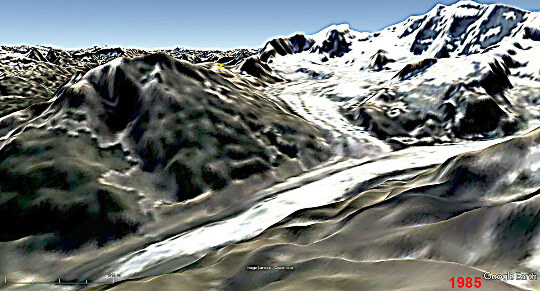

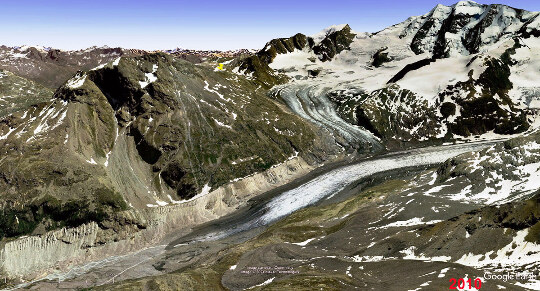

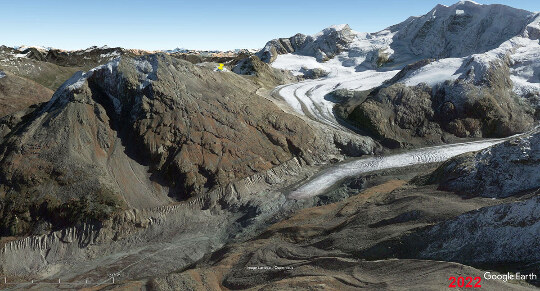

Source - © 2021 Glaciers online / SwissEduc Figure 6. L'évolution du glacier Morteratsch sur 36 ans, de 1985 à 2021 Ces 3 photos prises du même endroit montrent de façon magistrale le recul du glacier depuis 1985. Le front du glacier a reculé de plus de 700 m, soit une vingtaine de mètres par an en moyenne. |

|

Figure 7. Le front du glacier Morteratsch dans son état de 2016 Au premier plan sur la droite, l'ancienne moraine latérale laissée sur place par le recul du glacier Morteratsch. |

|

Figure 8. Le confluent entre les glaciers Pers et Morteratsch, vu en 1985 L'image 1985 est “floue” par rapport aux deux suivantes car il s'agit d'une image prise par l'un des premiers satellites imageurs civils, un satellite Landsat. | |

|

|

|

|

Source - © 2005 Günter Seggelbäing – GFDL-1.2-or-later |

Figure 12. Vue aérienne sur le confluent entre les glaciers Pers et Morteratsch en 2022 Cadrage de cette image au plus près de celui de la figure précédente (figure 11). Dix-sept ans de recul de ces deux glaciers sont particulièrement évidents. |

|

Source - © 2004 Glaciers online / SwissEduc |

Source - © 2008 Kurst Ritschard – CC BY-SA 2.0 |

|

Les photos de 1972 et 2012 viennent de Glaciers online / SwissEduc. La photo de 2022 est une vue Google Earth cadrée autant que faire se peut de manière similaire au cadrage des deux photos précédentes. | |

|

Source - © 2012 Glaciers online / SwissEduc |

Source - © 2021 Glaciers online / SwissEduc Figure 17. Vue plus rapprochée du confluent entre les glaciers Pers et Morteratsch vu du Mont Pers en 2021 De belles bandes de Forbes (cf. Bandes de Forbes sur un glacier andin, entre Santiago (Chili) et Mendoza (Argentine), et sur la Mer de Glace (Haute Savoie)) sont visibles sur le glacier Morteratsch en 2021. |

|

Source - © 1994 – 2024 Glaciers online / SwissEduc – Pierre Thomas Trente ans de recul sont bien visibles. Les glaciers étaient en contact en 1994, ils sont séparés de plus de 300 m en 2024. | |

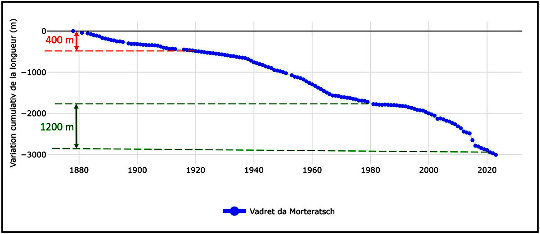

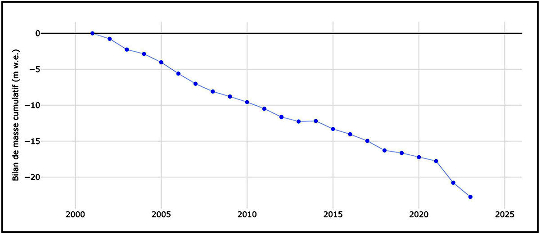

Le réseau des relevés glaciologiques suisse (GLAMOS) permet de connaitre les variations de longueur ou de masse de ces deux glaciers. Les variations de longueur sont classiquement exprimées en mètres. Les variations de masse, en fait le bilan de masse (différence entre l'accumulation hivernale et la fonte estivale) est mesuré en « mètre équivalent eau » (abrégé “m w.e.” = meter water equivalent, en anglais). En cas de bilan négatif, cela représente l'épaisseur de l'eau que l'on obtiendrait en faisant fondre la glace qui a disparu et en la répartissant à la surface du glacier.

|

Source - © 2024 D'après GLAMOS, modifié Figure 19. Variation de la longueur du glacier Morteratsch entre 1880 et 2023 (canton des Grisons, Suisse) Le glacier Morteratsch a perdu 3 000 m de longueur en 140 ans. Pendant les 40 premières années de mesure (entre 1880 et 1920), il a perdu 400 m. Pendant les 40 dernières années (de 1980 à 2020), il a perdu 1 200 m. On observe ainsi et on quantifie l'accélération du recul du glacier. |

Source - © 2024 GLAMOS En 22 ans, ce glacier a perdu l'équivalent de 23 m d'épaisseur, soit un peu plus de 1 m/a. |

À 7 km à l'Ouest-Nord-Ouest des glaciers Pers et Morteratsch, deux autres glaciers confluaient, les glaciers Roseg et Tschierva (voir figure 4). Ces deux glaciers ont, proportionnellement, beaucoup plus reculé que les glaciers Pers et Morteratsch. Leur langue a disparu et ils sont réduits à l'état de glaciers de cirque. En reculant, le glacier Tschierva a laissé “sur place” deux superbes moraines latérales fossiles. On peut voir d'aussi belles anciennes moraines un peu partout dans les Alpes, par exemple tout à l'Ouest de l'arc alpin (en Tarentaise, cf. Moraine latérale d'un glacier alpin), montrant le caractère global du retrait glaciaire depuis 1900.

|

On voit très bien les deux anciens cordons morainiques (anciennes moraines latérales) qui bordaient l'ancienne langue glaciaire du glacier Tschierva. |

|

|

| |

Les Suisses sont-ils responsables du recul de leur glaciers ? On peut remarquer d'abord que ce recul est mondial et non pas limité à la Suisse (cf., par exemple, en Patagonie avec Le recul des glaciers et l'avancée de leur glace). Les deux causes du réchauffement sont, dans l'ordre chronologique, la fin du Petit Âge Glaciaire (fin XIXe siècle), pris en relais par la perturbation climatique d'origine anthropique, de plus en plus importante au cours des décennies. D'autre part, les 8 millions de Suisses ne représente qu'1 pour 1000 de la population mondiale. Et malgré leur niveau de vie largement supérieur à la moyenne mondiale (les « riches » produisent, directement ou indirectement, beaucoup plus de gaz à effet de serre que les « pauvres »), malgré les très nombreux sièges de grandes sociétés (grandes productrices de gaz à effet de serre) localisés en Suisse…, les 8 000 000 de Suisses ne sont pas des responsables majeurs du “dérèglement climatique”, mais y ont leur part, plus que d'autres per capita. Mais cela ne les empêche pas de participer (et peut-être plus qu'à leur part) à la lutte contre le réchauffement climatique, en particulier par leur politique des transports. Mon voyage en Suisse fin juin / début juillet 2024, entièrement en transports en commun (train, téléphérique…) électriques (et l'électricité est très majoritairement d'origine renouvelable en Suisse) m'a fait découvrir ce qu'est une vraie politique de transports en commun respectueuse de l'environnement et très commode pour les habitants. Dans le cadre de cette rubrique image de la semaine, nous vous montrons quatre figures illustrant cette “politique” des transports en commun. Deux de ces figures concernent la ligne frontalière Saint-Moritz /Tirano que nous avons déjà vue à la figure 1 et qui dessert certes des sites touristiques, mais aussi des villages, des petites villes, avec une fréquence supérieure à bien des lignes de TER françaises. Et, à cause du relief difficile des montagnes suisses, les ingénieurs ferroviaires ont fait passer des voies ferrées dans des endroits “incroyables”. Deux autres figures compareront les politiques ferroviaires française et suisse, et ce n'est pas à l'avantage de la France.

|

Figure 24. Portion de chemin de fer suisse “en hélice” Pour “escalader” les montagnes, les ingénieurs helvètes ont abondamment construit des parcours hélicoïdaux, comme ici où l'on voit le train sur un viaduc passant par-dessus la même ligne (la ligne Saint-Moritz / Tirano). En haut, vue d'une partie de cette “hélice” prise par la fenêtre du train. En bas, vue aérienne sur cette “hélice”. L'étoile rouge y localise la position du wagon d'où a été prise la photo, et les lignes rouges représentent le champ approximatif de la photo du haut. |

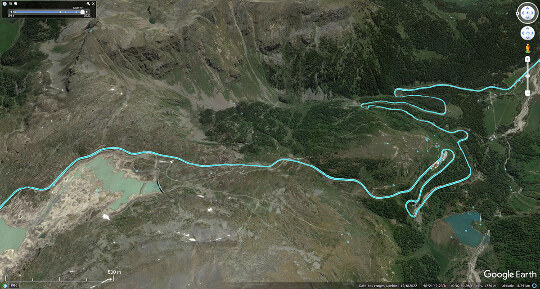

Figure 25. Portion de chemin de fer suisse très sinueuse Les ingénieurs n'ont pas construit que des trajets hélicoïdaux. Ils ont bâti une ligne avec force lacets, ce qui n'est pas sans rappeler des routes de montagne comme celle montant à l'Alpe d'Huez. Sur cette vue aérienne, on visualise une partie du trajet de la ligne ferroviaire (ligne sinueuse bleue) Saint-Moritz / Tirano. L'échelle est donnée par le trait en bas à gauche (800 m). |

|

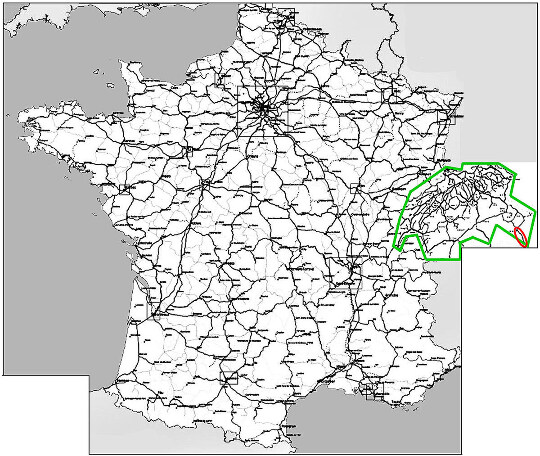

Figure 26. Montage comparant les cartes des réseaux ferroviaires français (en 2020) et suisse (en 2015) Les lignes en service sont représentées en noir, les lignes hors service en gris. La frontière suisse est schématisée par les traits verts. La ligne Saint-Mortiz / Tirano est entourée de rouge. Une caractéristique saute aux yeux : la densité de voies ferrées est largement supérieure en Suisse qu'en France. Développer les transports en commun, une bonne solution pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique et pour limiter autant que faire ce peut le recul des glaciers. D'après Benjamin Smith / Wikimedia Commons (2021) et Pechristener – Léo Taller – CC BY-SA 2.0 (2015), modifiés. |

Source - © 2022 D'après Histoire Itinérante Figure 27. Cartes comparées du réseau ferroviaire français en 1930 et 2014 On voit que la politique française des transports en commun a consisté, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, à favoriser le transport routier (voyageurs comme fret) au détriment du transport ferroviaire (à l'exception notable des TGV). Que de lignes fermées ! Une erreur historique des 4e et 5e Républiques que n'ont pas fait les Suisses ! |