Image de la semaine | 10/02/2020

Le Parc national des Badlands, Dakota du Sud, USA

10/02/2020

Résumé

La référence géographique des badlands, ces “mauvaises terres” argileuses ravinées par l'érosion.

La grande abondance d'argile et la rareté des bancs gréseux font un paysage avec très peu de “marches d'escalier”. On a du mal à se rendre compte de l'immensité du paysage. Les personnages de la figure suivante (photographiés un jour de brume) donnent l'échelle.

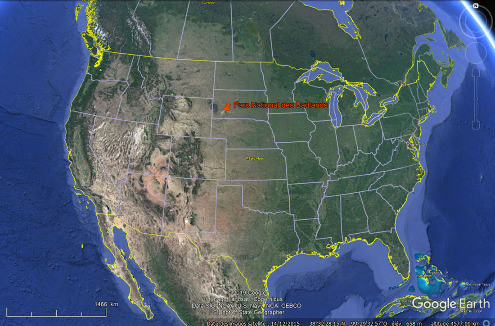

Localisation par fichier kmz du Parc national des Badlands (Dakota du Sud).

Figure 2. Les Badlands sous la brume, Dakota du Sud, USA

Les personnages en haut à gauche donnent l'échelle et montrent l'épaisseur des couches argileuses et l'ampleur de l'érosion.

Ces dernières semaines, nous avons vu des badlands au pied des Pyrénées, les Bardenas Reales (cf. Le Far-West américain ? Non, les Bardenas Reales, des badlands au pied des Pyrénées, en Navarre espagnole, ainsi que des badlands “miniatures” toujours en Aragon, les Aguarales de ValpalmasLos Aguarales de Valpalmas, des mini-badlands dans des sédiments fluvio-lacustres holocènes, Aragon, Espagne. Nous allons voir maintenant les “vrais” badlands, ceux qui ont donné leur nom à cette morphologie, et qui se trouvent dans le parc national du même nom. Le terme “badlands” avec un “b” minuscule désigne un paysage argileux (ou marneux) fortement raviné par l'érosion causée par un intense ruissellement. L'absence (ou la rareté) des bancs gréseux résistant à l'érosion entraine la genèse de pentes relativement homogènes, sans ces marches d'escalier caractéristiques des alternances argilo-gréseuses comme on peut en voir sur le plateau du Colorado (cf., par exemple, Le Grand Canyon du Colorado vu du ciel (Arizona, USA) ou Monument Valley : grès et argiles, diaclases, érosion, mésas et buttes témoins, anciens volcans…). Ces terres, impropres à l'agriculture, ont été nommées “badlands” (mauvaises terres) par les pionniers américains colonisant le Dakota du Sud au XIXe siècle, et ce nom est devenu le nom d'usage pour ce genre de morphologie. Avec un “B” majuscule, ce terme désigne maintenant un parc national des USA.

L'histoire géologique de la région est relativement simple. Jusqu'au Crétacé terminal, la région était occupée par une mer peu profonde où se déposaient des sédiments. À la suite de mouvements tectoniques liés à la formation des Montagnes Rocheuses pourtant distantes de plusieurs centaines de kilomètres (orogenèse laramienne), la région émergea il y a 67 Ma (au Maastrichtien, 1 Ma avant la crise KT), et aucun dépôt ou érosion significative n'eurent lieu dans cette région jusqu'à l'Éocène supérieur. À l'Éocène supérieur (Priabonien) et à l'Oligocène inférieur (Rupélien), de 37 à 28 Ma, la région se transforma en une vaste plaine d'inondation, et pendant une dizaine de millions d'années, ces inondations répétées déposèrent de 100 à 200 m d'argiles alternant avec de rares niveaux de sable. Des cendres volcaniques s'intercalèrent dans les niveaux supérieurs. Les niveaux marins crétacés sont riches en ammonites ; les niveaux continentaux éo-oligocènes contiennent de nombreux fossiles de vertébrés voisins des alligators, des hippopotames… Cette sédimentation cessa à la fin de l'Oligocène supérieur (ou les éventuels dépôts qui se seraient déposés ont tous été érodés). L'érosion à l'origine de la morphologie actuelle date du Quaternaire, et se poursuit encore.

Pour la beauté des paysages, nous vous montrons ci-dessous des images des badlands “classiques” prises dans le Parc national des Badlands, aussi bien des vues “grand champ” que des vues plus détaillées. S'il n'y a que peu d'alternances gréso-pélitiques, on note des alternances plus ou moins rouges, c'est-à-dire plus ou moins riches en hydroxydes ferriques (à Fe3+). Les niveaux rouges (1) soit sont constitués de sédiments provenant de l'érosion de niveaux anciens plus ou moins riches en fer ferrique, (2) soit correspondent à un arrêt de sédimentation et une exondation prolongée de la plaine d'inondation ayant permis l'oxydation des dépôts superficiels. Il faudrait étudier chaque niveau rouge pour trancher. Mais la régularité et la netteté des limites des niveaux rouges plaident pour la première solution pour l'essentiel de la série.

Figure 3. Divers aspects des Badlands dans le parc national du même nom, Dakota du Sud Noter la relative homogénéité de la résistance à l'érosion des différentes strates, et les alternances beiges-rouges, traduisant une richesse plus ou moins grande en fer ferrique (Fe3+). | Figure 4. Divers aspects des Badlands dans le parc national du même nom, Dakota du Sud Noter la relative homogénéité de la résistance à l'érosion des différentes strates, et les alternances beiges-rouges, traduisant une richesse plus ou moins grande en fer ferrique (Fe3+). |

Figure 5. Divers aspects des Badlands dans le parc national du même nom, Dakota du Sud Noter la relative homogénéité de la résistance à l'érosion des différentes strates, et les alternances beiges-rouges, traduisant une richesse plus ou moins grande en fer ferrique (Fe3+). | Figure 6. Divers aspects des Badlands dans le parc national du même nom, Dakota du Sud Noter la relative homogénéité de la résistance à l'érosion des différentes strates, et les alternances beiges-rouges, traduisant une richesse plus ou moins grande en fer ferrique (Fe3+). |

Source - © 2006 KimonBerlin / CC BY-SA 2.0 Figure 7. Divers aspects des Badlands dans le parc national du même nom, Dakota du Sud Noter la relative homogénéité de la résistance à l'érosion des différentes strates, et les alternances beiges-rouges, traduisant une richesse plus ou moins grande en fer ferrique (Fe3+). | Source - © 2013 Martin Kraft / CC BY-SA 3.0 Figure 8. Divers aspects des Badlands dans le parc national du même nom, Dakota du Sud Noter la relative homogénéité de la résistance à l'érosion des différentes strates, et les alternances beiges-rouges, traduisant une richesse plus ou moins grande en fer ferrique (Fe3+). |

Source - © 2004 Scott Catron / CC BY-SA 3.0 Figure 9. Divers aspects des Badlands dans le parc national du même nom, Dakota du Sud Noter la relative homogénéité de la résistance à l'érosion des différentes strates, et les alternances beiges-rouges, traduisant une richesse plus ou moins grande en fer ferrique (Fe3+). | Source - © 2005 Colin Faulkingham Figure 10. Divers aspects des Badlands dans le parc national du même nom, Dakota du Sud Noter la relative homogénéité de la résistance à l'érosion des différentes strates, et les alternances beiges-rouges, traduisant une richesse plus ou moins grande en fer ferrique (Fe3+). |

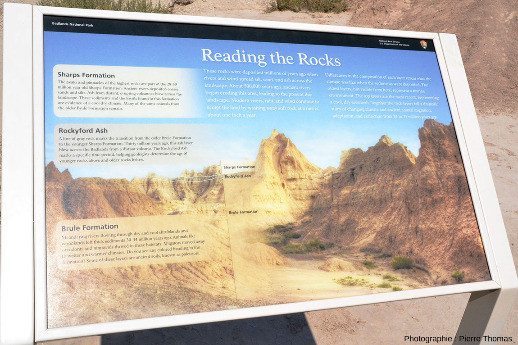

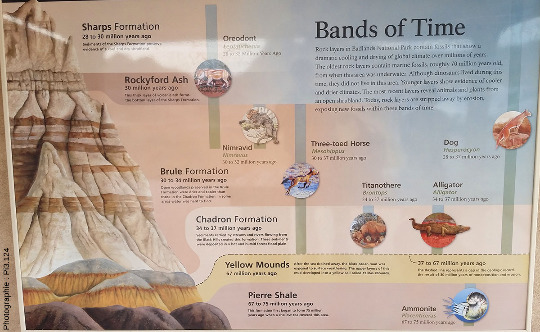

Malgré la relative monotonie des escarpements, les géologues américains y ont défini six “formations” caractérisées chacune par un type particulier de sédiments, de conditions de dépôts, de fossiles… Vu de loin, il est difficile à un touriste de séparer ces 6 formations les unes des autres. Mais des panneaux explicatifs installés par le Parc National des Badlands permettent ici ou là de distinguer ces formations et de les nommer.

Source - © 2017 Pi3.124 / CC BY-SA 4.0 Figure 14. Colonne stratigraphique des Badlands, Dakota du Sud (USA) La base est formée de dépôts argileux du Campanien-Maastrichtien (75 à 67 Ma). Le haut de cette série argileuse, la formation Yellow Mounts, est constitué d'argiles jaunes chapeautées d'argiles rouges. Ces couleurs sont dues à l'altération (sous climat chaud) de cette série argileuse, le sommet rouge correspondant à une altération plus poussée que celle des niveaux jaunes. Par dessus ces argiles jaunes (et rouges à leur sommet) se sont déposées toutes les argiles éo-oligocènes fluviatiles qui forment l'essentiel des affleurements des Badlands. La base de cette série cénozoïque débute par des argiles grises (la Chadron Formation, 37 à 35 Ma) qui se sont déposées dans une plaine recouverte d'une forêt fluviale chaude et humide. La couleur grise de ces argiles vient sans doute de leur richesse en matière organique et/ou en sulfures (milieu réducteur). Les séries sus-jacentes sont moins grises (milieu moins réducteur voire franchement oxydant) et sont nommées Brule, Rockyford et Sharps Formations. | |

La fameuse limite KT (66 Ma) n'a pas été enregistrée ici (absence de sédimentation) ; elle se trouverait entre le liseré rouge de la Yellows Mounts Formation et la base grise de la Chadron Formation. On a là du Tertiaire surmontant du Crétacé, sans que la limite à 66 Ma, avec sa couche à iridium, soit enregistrée dans la sédimentation, un peu comme ce qu'on peut voir (ou plutôt ne pas voir) en Provence (cf. La limite Crétacé-Tertiaire), dans le Bassin Parisien... Pour voir cette limite KT en France (ou juste de l'autre côté de la frontière), il faut aller au Pays basque (cf. Les trois plus beaux affleurements de la limite K-T en Pays Basque : Bidart, Baie de Loya et Zumaia). Par dessus les argiles grises de la Chadron Formation, on voit le reste de la série des Badlands (34 à 28 Ma). | Par dessus les argiles grises de la Chadron Formation, on voit le reste de la série des Badlands (34 à 28 Ma). |

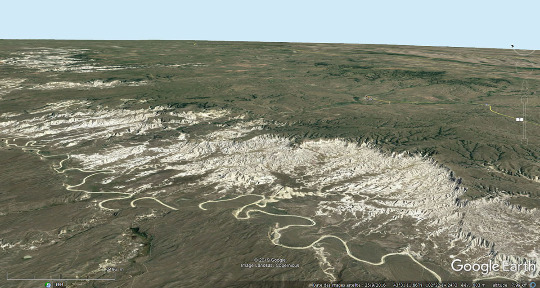

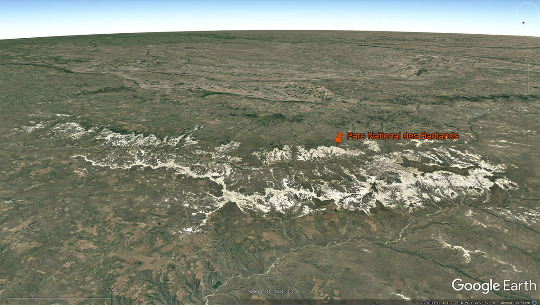

Figure 19. Vue aérienne d'un secteur du Parc national des Badlands (Dakota du Sud, USA) Il y a 25 km entre la droite et la gauche de l'image au niveau du principal affleurement de badlands. | Figure 20. Vue globale de l'ensemble des badlands du Dakota du Sud Tout n'est pas compris dans les limites du parc. La punaise rouge localise la photo de détail de la figure précédente. De droite (Est) à gauche (Ouest), ces badlands s'étendent sur environ 150 km. |

Figure 21. Localisation du Parc national des Badlands (punaise rouge), Dakota du Sud (USA) Localisation par fichier kmz du Parc national des Badlands (Dakota du Sud). | |