Article | 10/06/2008

Un gisement d'hydrocarbures vu de l'intérieur et un trésor du patrimoine géologique français : la mine de bitume de Dallet (Puy de Dôme), dite « Mine des Rois »

10/06/2008

Résumé

La mine de Dallet (Puy de Dôme) : intérêt géologique et patrimonial.

Table des matières

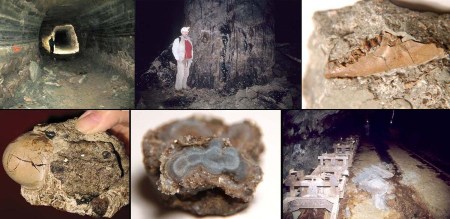

Figure 1. Florilège des curiosités géologiques de la Mine des Rois (Dallet, Puy de Dôme)

De gauche à droite et de bas en haut : strates dans une galerie de mine, écoulements d'hydrocarbures, fossile de mâchoire de Caïnotherium, œuf fossile, quartz et lussatite en calice entourée de quartz, train de wagonnets miniers.

Introduction

Même en dehors des régions minières, comme le Nord - Pas de Calais ou la Lorraine, la France a longtemps été un pays de tradition minière, au moins depuis les Romains. Au 19ème siècle et pendant la première moitié du 20ème, des dizaines et des dizaines de mines existaient un peu partout en France, allant de petites mines artisanales à de véritables entreprises industrielles. On exploitait ainsi les charbons et lignites, le fer, le plomb, l'argent, le cuivre, l'or, le fluor, le baryum, le zinc, l'antimoine, l'arsenic, le manganèse, l'étain, le tungstène, l'uranium, le soufre…, et aussi des bitumes et hydrocarbures lourds en Alsace, Savoie, Languedoc et Auvergne. Des trésors géologiques ont été trouvés dans ces mines et ont été parfois épargnés du broyage et autres traitements industriels par les ouvriers et ingénieurs travaillant dans ces mines, par des amateurs plus ou moins éclairés, et plus rarement par des équipes universitaires. Une faible partie de ces trésors épargnés se retrouve dans des musées et autres collections publiques. Une majorité dort dans des placards ou des greniers, souvent d'ailleurs les placards et greniers des héritiers d'anciens mineurs ou collectionneurs, quand ceux-ci n'ont pas jeté ces kilos de « cailloux encombrants ».

La totalité de ces mines est maintenant fermée. Déblais et galeries ont été plus ou moins "visitables" par les amateurs jusque dans les années 1970-1980. Puis la végétation a colonisé les déblais, et, pour des raisons légales, ou pour appliquer le « principe de précaution judiciaire » (qui est responsable en cas d'accident ?), les autorités locales (départementales ou communales) ont empêché l'accès des galeries. Parfois les galeries ont été foudroyées sur toute leur longueur, et les objets d'intérêt géologique qu'elles contenaient sont irrémédiablement détruits. Un crime de lèse patrimoine ! D'autres ont été solidement murées, ou bien seules les entrées ont été foudroyées par dynamitage. Dans ces deux derniers cas, les galeries internes ne sont pas détruites, mais sont laissées à l'abandon : les étais se dégradent, des éboulements ont lieu, les galeries inférieures sont noyées.

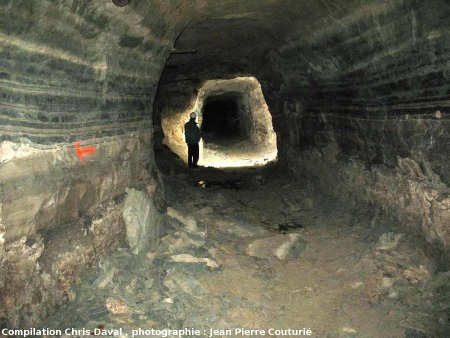

La Mine des Rois (ou des Roys) de Dallet est dans cette situation. Située sur la rive gauche de l'Allier à une quinzaine de kilomètres à l'Est de Clermont-Ferrand, son exploitation a cessé relativement récemment (en 1984). Ses entrées ont été effondrées par foudroyage quelques années plus tard. Mais les galeries (sauf sans doutes les galeries inférieures noyées) doivent être intactes sur des kilomètres ; et comme la roche calcaire est solide, il n'y a vraisemblablement eu que peu d'éboulements à l'intérieur. La Mine des Rois de Dallet peut encore être sauvée, étudiée par des géologues, mise en valeur ; certaines galeries peuvent être sécurisées et aménagées pour des visites...

Une association « Mur-Allier Nature » a pour objectif la sauvegarde de tout le patrimoine de la région de Dallet et du Puy de Mur en général, de la Mine des Rois en particulier. Mme Chris Daval, membre de cette association, a élaboré un DVD (28 mn, 230 images avec commentaire sonore) parlant de l'histoire géologique mais surtout industrielle de la Mine des Rois. Une version "légèré" de ce DVD peut être téléchargée (Mine des Rois de Dallet, format mp4).

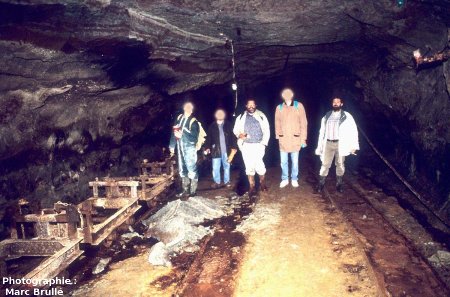

Pourquoi parler de cette mine ? Parce que c'est une occasion unique de voir un gisement d'hydrocarbures de l'intérieur, ce qui n'est pas sans intérêt quand le pétrole dépasse 126 $ le baril. Et parce qu'elle recèle un extraordinaire patrimoine géologique, tant sédimentologique que paléontologique et minéralogique. S'y ajoute un patrimoine industriel (rails, wagonnet, chargeur…) laissé quasiment intact à l'intérieur lors de l'arrêt de l'exploitation.

Le but de cet article, après avoir rapidement raconté l'histoire industrielle et résumé le cadre géologique de cette mine situé au cœur de la Limagne (voir excursion en Limagne, point chaud en Auvergne, excursion en Limagne, volcanisme du Massif Central), est de proposer une visite « en images » de ce que contient cette mine. On y voit en effet :

- Un gisement d'hydrocarbures « vu de l'intérieur », cas quasiment unique en Europe.

- De belles roches sédimentaires et de magnifiques objets sédimentologiques.

- Un ensemble de stromatolithes que les galeries permettent de voir sous tous les angles.

- De très nombreux fossiles, en particulier de vertébrés.

- De superbes minéralisations siliceuses (quartz et calcédoine).

- Le contact entre la « cheminée » d'un volcan et son encaissant sédimentaire.

- Quelques témoignages des techniques minières de la deuxième moitié du 20ème siècle.

Il y aura deux types de photos :

- Des photos provenant de l'intérieur des galeries. Ces photos ont été prises après l'arrêt de l'exploitation et avant que le foudroyage des entrées ait rendu les galeries inaccessibles.

- Des photos d'échantillons. J'en ai récolté une partie sur les déblais de la mine entre 1966 et 1976 quand, lycéen puis étudiant clermontois, la géologie était un de mes violons d'Ingres. D'autres échantillons (ou photos d'échantillons) m'ont aimablement été prêtés par des collectionneurs locaux.

Merci à eux tous.

Histoire industrielle

La Mine des Rois a été ouverte en 1884, pour exploiter un calcaire bitumineux. C'est la Société des Mines d'Asphalte et de bitume du Centre (la SMAC) qui a exploité ce gisement. Broyée, cette roche formait un asphalte (asphalte = mélange de bitume + poudre de calcaire). Cet asphalte servait à faire des pavés pour les trottoirs, les cours ... Chauffé et plus ou moins séparé du calcaire, le bitume était employé pour l'étanchéité et le revêtement. La mine a employé jusqu'à 55 mineurs, qui exploitaient par galeries deux niveaux horizontaux de calcaire bitumineux. La zone à l'aplomb de la zone exploitée couvre plus de 8 ha ; il y a 5 km de galeries. La mine a fermé après 1 siècle d'exploitation, en 1984. Durant ce siècle d'exploitation, 830 000 tonnes de calcaire bitumineux ont été extraites, ce qui représente 58 000 tonnes de bitume pur, ce qui indique que teneur moyenne du calcaire en hydrocarbures était égale à 7%.

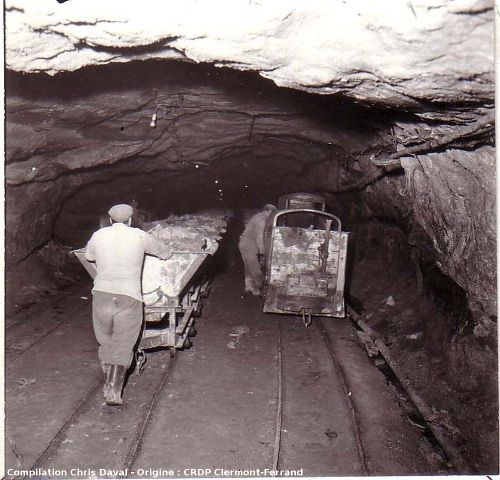

Figure 2. Exploitation de la mine de Dallet au cours du 20ème siècle

Exploitation de la mine au cours du 20ème siècle.

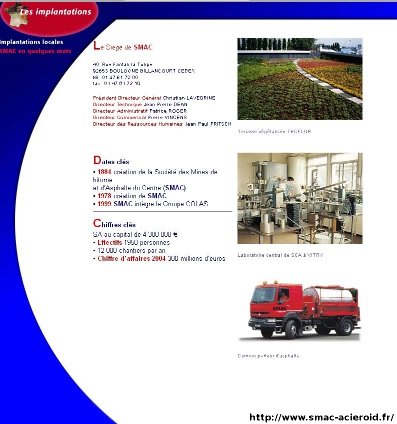

La SMAC existe toujours, et est un des leaders français du revêtement et de l'étanchéité de qualité. Mais combien de clients connaissent de nos jours la signification des initiales S.M.A.C. ?

Source - © 2008 SMAC

Cadre géographique et géologique

La mine des Rois se situe en Limagne, à 15 km de Clermont-Ferrand. La Mine des Rois exploitait deux niveaux de calcaire bitumineux situés en haut de la série sédimentaire de Limagne. La Limagne correspond à un graben oligocène, rempli de plus de 2000 m de sédiments oligocène supérieur là où le graben a le plus subsidé. Il n'y a « que » 750 m de sédiments à l'aplomb de la Mine des Rois. La sédimentation se termine au tout début du Miocène. Au centre du bassin, là où est située la mine, la série sédimentaire est principalement constituée d'argiles, de marnes et de calcaires. Certains niveaux de marnes sont réduits et très riches en matière organique. Au niveau de la mine de Dallet, la lithologie est constituée d'alternances de marnes vertes, de calcaires bioclastiques et de calcaires construits. Toute la pile sédimentaire de Limagne est affectée par des failles, et est percée de nombreuses « cheminées » volcaniques (pipes et diatrèmes pépéritiques). Un tel diatrème a été recoupé par les galeries de la Mine des Rois. Le bitume, mélange d'hydrocarbures lourds légèrement oxydés, imprègne deux niveaux de calcaires poreux (la roche magasin) dans le site de la Mine des Rois. À Dallet, comme ailleurs en Limagne, ces hydrocarbures peuvent provenir de la maturation et de l'expulsion de la matière organique contenue dans les marnes vertes locales (roche mère n° 1), ou provenir de marnes riches en matières organiques situées plus en profondeur (roche mère n° 2) et remontant vers la surface en profitant de failles ou des cheminées volcaniques. Si les suintements naturels de bitume sont très nombreux en Limagne, en particulier à l'Est de Clermont-Ferrand (voir figure 4), les recherches pétrolières, importantes au 20ème siècle n'ont jamais abouti à la découverte de gisements de pétrole exploitables, entre autres à cause du manque de « pièges ».

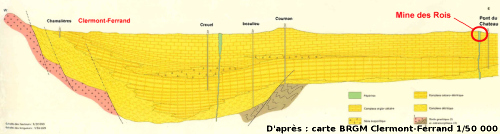

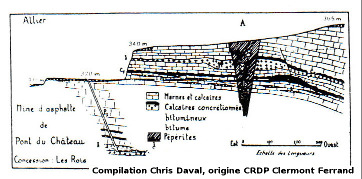

Figure 4. Localisation de la Mine des Rois de Dallet, à l'Est de Clermont-Ferrand Le Puy de la Poix et d'autres suintements d'hydrocarbures (flèches jaunes) sont indiqués. | |

Les forages sont indiqués en noir. Les remontées vertes correspondent aux "cheminées" volcaniques situées au voisinage du trajet de la coupe. Le cercle rouge positionne la Mine des Rois, située au niveau d'une cheminée volcanique (et près du forage de Pont du Château). L'échelle verticale est exagérée 2 fois. | On voit très bien les niveaux de calcaires bioclastiques et/ou construits (appelés « calcaires concrétionnés » sur ce document) exploités à partir de galeries horizontales partant du pied d'une falaise, et par la descenderie ouverte en 1931 pour exploiter un autre niveau de calcaire bitumineux situé 45 m plus bas. La « cheminée » du volcan pépéritique qui recoupe l'ensemble est également bien représentée. |

Visite en images commentées

Roches, contacts et figures sédimentaires

La Mine des Rois montre de nombreux faciès et roches sédimentaires (marnes, calcaires variés), des figures sédimentaires et diagénétiques variées, et le contact « cheminée » volcanique / sédiments de Limagne.

. On voit très bien les niveaux de marnes vertes, une des deux roches mères potentielles. Dans ce secteur de l'exploitation, il y a relativement peu de calcaires bitumineux. | La paroi mesure environ 2,5 m de haut. |

Figure 9. Gros plan sur la brèche pépéritique de la Mine des Rois de Dallet Le volcanisme de Limagne se manifeste souvent par des cheminées volcaniques qui percent les sédiments oligocènes. Ces cheminées représentent en fait les parties profondes de maars phréatomagmatiques dont les parties superficielles (lac de cratères et anneau pyroclastique) ont été érodées. La « cheminée » située à l'aplomb de l'ancien maar est remplie de brèches d'explosion, mélange de basalte et de calcaire. Les plus gros fragments de calcaire de la brèche montrent encore leurs strates non perturbées, preuve que l'explosion phréatique est postérieure à la diagenèse des sédiments (au moins pour la majorité d'entre eux). Taille du gros élément de calcaire stratifié: environ 6 cm. | Figure 10. Stratifications obliques dans des sables bioclastiques, Mine des Rois, Dallet La paroi photographiée mesure environ 1 m de haut. Ces stratifications indiquent qu'à certaines époques, la sédimentation avait lieu dans un milieu à relativement haute énergie. |

Figure 11. Fentes de dessiccation au plafond d'une galerie de la Mine des Rois, Dallet La présence de ces fentes indique un milieu de sédimentation très peu profond, susceptible d'assèchements périodiques. | Le calcaire à phryganes est l'un des faciès les plus remarquables de Limagne, et est particulièrement abondant à Dallet. Ce calcaire est constitué de l'accumulation de millions de fourreaux de larves de phryganes. Les phryganes sont des insectes trichoptères, dont les larves, aquatiques, s'entourent d'un fourreau constitué de micro-graviers ou débris divers, cimentés par un « mucus ». Ces larves sont très appréciées des pêcheurs, qui les appellent souvent « vers d'eau ». Lors de leur mue, les larves abandonnent leur fourreau. C'est la cimentation de ces millions de fourreaux par des concrétions stromatolithiques (bien visibles ici à droite de l'image) qui a donné les calcaires à phryganes. Ces calcaires construits où les larves de phryganes jouent un rôle majeur sont extrêmement abondants en Limagne, où ils constituent les sommets de bien des collines calcaires entre Moulin (03) et Vic le Comte (63). Ils sont même encore exploités en 2008 par un fabricant de chaux et par une cimenterie. C'est par contre un faciès rarissime dans le monde, puisque la littérature ne décrit qu'un site équivalent : le bassin lacustre éocène de Gosiute au SO du Wyoming (USA). Et bien que les phryganes et les cyanobactéries existent abondamment de nos jours, il semblerait qu'on ne connaisse aucun lac actuel avec une telle association et sédimentation « phrygano-stromatolitique ». Comme les fentes de dessiccation, la présence de ces fourreaux indique un milieu très peu profond. La présence de larves d'insectes prouve aussi qu'il s'agit d'un milieu d'eau douce. Les cavités internes de ces fourreaux participent à donner au calcaire de Dallet sa très grande macro-porosité, ce qui lui permet de constituer une exceptionnelle roche magasin pour les hydrocarbures. |

Source - © 2008 William Roston / Olivier Dequincey |

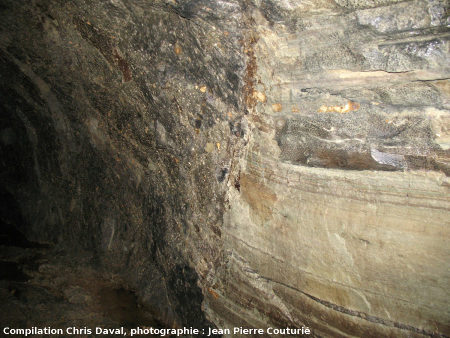

Un festival de stromatolithes

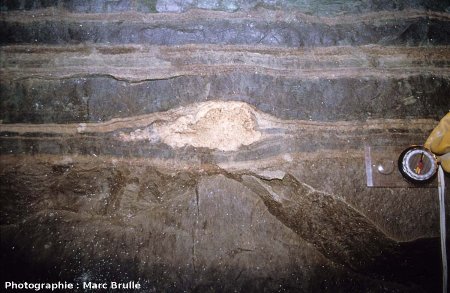

Les principales roches magasins de Dallet sont constituées de stromatolithes, elles-même souvent constituées d'accumulations de tubes de larves de phryganes cimentés par les encroûtements calcaires bactériens. Les tailles des stromatolithes s'échelonnent de quelques centimètres à plus d'un mètre. Une grande proportion des stromatolithes est imprégnée d'hydrocarbures. Les couches sédimentaires situées sous et au-dessus de chaque stromatolithe sont « défléchies ». Cette déflexion peut être d'origine sédimentaire : flexion des couches sous-jacentes par le poids du stromatolithe, et moulage du stromatolithe par les sédiments postérieurs. Cette déflexion peut aussi et même surtout être d'origine diagénétique : les marnes entourant la construction stromatolithique se compactent beaucoup moins que le stromatolithe lui-même, constitué de calcaire induré dès sa formation.

Les différentes galeries, leurs parois, leurs plafonds, les éboulements qui y ont eu lieu … offrent un véritable festival stromatolithique.

Figure 16. Gros plan sur un mini-stromatolithe, Mine des Rois, Dallet Deuxième stromatolithe en partant de la droite sur l'image précédente. La déflexion des couches entourant le stromatolithe est particulièrement visible. | |

La morphologie mamelonnée, dite « en choux fleur », de la surface des stromatolithes se voit même sur cette vue en coupe. | Figure 18. Stromatolithe éboulé dans une galerie de la Mine des Rois, Dallet La « boule » principale mesure 70 cm de diamètre. La surface mamelonnée, dite « en choux fleur », se voit très bien. |

Figure 19. Lac à stromatolithes actuels, équivalent moderne du lac de Limagne, lac Téthis, Australie En haut, photo prise l'été lorsque le lac est en période de basses eaux. Les stromatolithes dépassent du lac. En bas, photo prise l'hiver en période de hautes eaux, lorsque les stromatolithes sont sous quelques décimètres d'eau. L‘analogie avec la Limagne n'est pas parfaite : aucune larve de phrygane ne vit dans ce lac et ne participe à la construction des stromatolites. | |

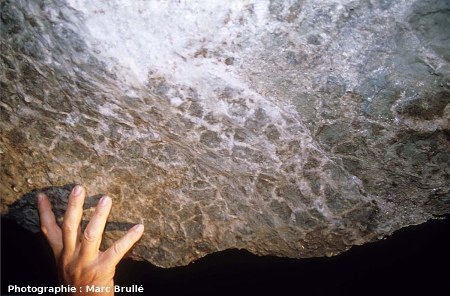

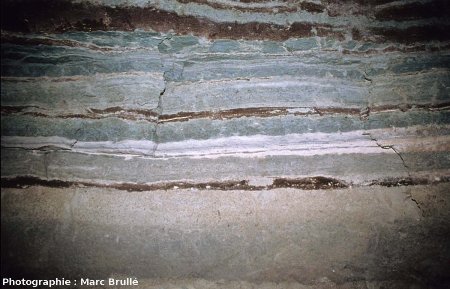

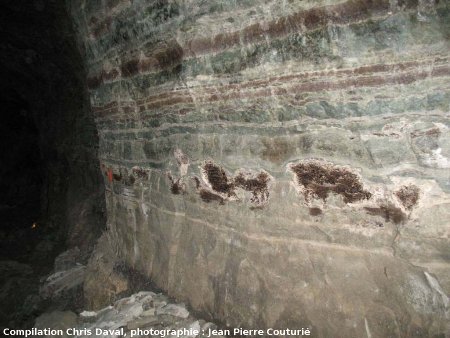

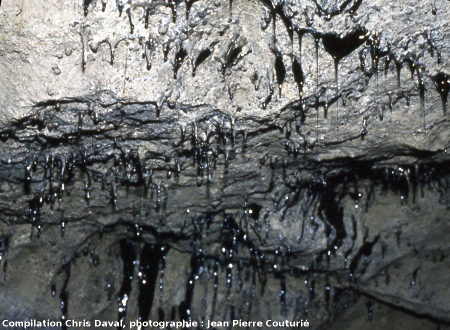

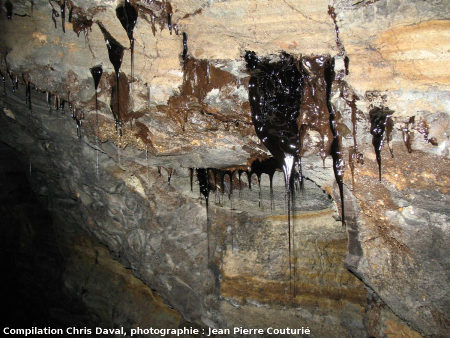

Un gisement d'hydrocarbures vu de l'intérieur

Les hydrocarbures de Dallet imprègnent les calcaires poreux, que se soient les sables bioclastiques, les stromatolithes ou les calcaires à phryganes. Quand les galeries recoupent ces niveaux poreux contenant des hydrocarbures, les calcaires paraissent noirs et mats (lorsqu'ils contiennent relativement peu d'hydrocarbures) ou noirs et brillants (hydrocarbures purs et abondants qui suintent). Quand les galeries recoupent des niveaux particulièrement riches en hydrocarbures, les parois sont recouvertes de coulées de bitume, et des stalactites gluantes pendent au plafond.

Le niveau noir du centre mesure environ 8 cm d'épaisseur. | Figure 21. Niveau à stromatolithes imprégnés d'hydrocarbures dans une galerie de la Mine des Rois, Dallet Les stromatolithes ont une hauteur d'environ 20 cm. |

Figure 23. Très gros stromatolithe imprégné d'hydrocarbures dans une galerie de la Mine des Rois, Dallet Le marteau donne l'échelle. | |

Figure 30. Stalactites d'hydrocarbures au plafond d'une galerie de la Mine des Rois, Dallet Les stalactites mesurent quelques centimètres de long. | |

Figure 32. Filaments d'hydrocarbures au sol à la verticale d'une stalactite, Mine des Rois, Dallet Les stalactites de bitume s'allongent au cours du temps, à cause de l'arrivée de nouveaux hydrocarbures. Ils deviennent ainsi de plus en plus lourds. Ils s'étirent alors sous leur propre poids, et « filent » à la manière du gruyère fondu. Le filament fini par céder, et ce ne sont pas des gouttes d'hydrocarbures qui tombent au sol, mais des fils de bitume constituant ces formes étranges. |

Des fossiles très variés

En plus des larves d'insectes, des cyanobactéries et autres unicellulaires bâtisseurs de stromatolithes, des organismes abondants et variés vivaient à l'Oligocène dans l'environnement géologique de Dallet. On trouve dans les galeries des fossiles de branches d'arbres, de gastéropodes, de mammifères, d'oiseaux, de crocodiles, de tortues… Tous ces végétaux et animaux ont été souvent remarquablement fossilisés et constituent un des intérêts scientifiques majeurs de la Mine des Rois de Dallet.

Figure 35. Plafond d'une galerie avec nombreux fossiles d'Helix ramondi, Mine des Rois, Dallet Chacune des taches blanches du plafond est constituée d'une coquille d'Helix, qui est le fossile de loin le plus abondant de Dallet. Chaque Helix mesure environ 1 à 1,5 cm de diamètre. | |

Figure 37. Fossiles d'Helix ramondi imprégnés d'hydrocarbures, Mine des Rois, Dallet À gauche, échantillon montrant un groupe d'Helix ramondi imprégnés de bitume. À droite, gros plan sur un Helix ramondi (1,2 cm de diamètre) dont la cavité est pleine de bitume. | |

Figure 41. Fossiles de vertébrés, Mine des Rois, Dallet Au centre de l'image, maxillaire et dents de carnivore (7 cm de longueur), probablement un canidé. Un peu au-dessus et à gauche de cette mâchoire de carnivore, on devine une mâchoire de Caïnotherium (flèche, voir autres échantillons figures suivantes). Les taches blanches correspondent à des fragments de coquilles d'Helix ramondi. | |

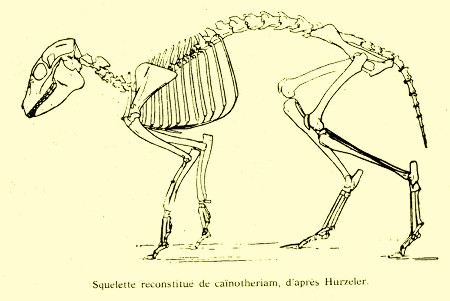

Figure 42. Mâchoire (4 cm de long) de Caïnotherium, Mine des Rois, Dallet Caïnotherium, mammifère le plus abondant de Dallet, assez proche (phylogénétiquement) des cochons, mais ressemblant à un lapin. | |

Figure 48. Deux œufs voisins (ponte probable) au toit d'une galerie, Mine des Rois, Dallet Chaque œuf mesure 6 cm de long. | Figure 49. Oeuf fossile, Mine des Rois, Dallet |

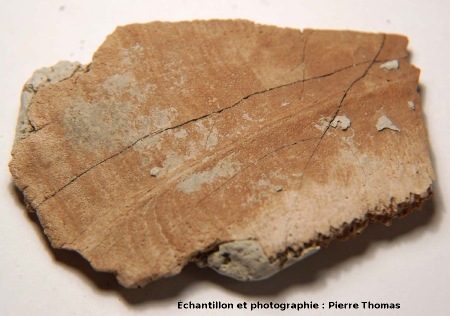

Figure 53. Section de plaque osseuse (4 mm d'épaisseur) de tortue, Mine des Rois, Dallet Les pores internes de cette plaque osseuse sont pleins d'hydrocarbures. Une originale roche magasin ! |

La lussatite, une exceptionnelle calcédoine bleue, et les quartz

Comme assez fréquemment en Limagne, le volcanisme de Dallet fut associé à des circulations hydrothermales qui déposèrent de la silice dans certaines fractures et cavités. La silice peut s'y être déposée sous forme amorphe et hydratée (opale), micro-cristalline (calcédoine) ou cristallisée (quartz). On trouve en quelques sites de Limagne, et en particulier à Dallet, une variété de calcédoine souvent bleutée (parfois brun-rouge), dont les microcristaux regroupés forment souvent des gouttes bleues tapissant des fissures. On nomme lussatite cette variété de calcédoine, du nom du village de Lussat (situé quelques kilomètres au Nord) où elle fut découverte pour la première fois. Outre les gouttes, la lussatite forme des encroûtements mamelonnés, des « calices », et même des « fleurs » quand elle est associée au quartz. La lussatite peut également remplir partiellement ou totalement les cavités internes des fossiles (phrygane, hélix…).

Figure 54. Petit filon de lussatite (vu en section) recoupant un calcaire, Mine des Rois, Dallet Ce filon mesure 8 cm de long. Les gouttes de calcédoine bleue tapissant les côtés du filon se voient très bien. | Figure 55. Placage de lussatite, Mine des Rois, Dallet Si l'on « ouvre » le filon et que ses 2 faces se séparent bien, on observe sur chacune des face de superbes placages de lussatite (échantillon de 15 cm de long), dont les couleurs vont du bleuté au marron-rouge. |

Largeur de l'échantillon : 6 cm. | Figure 57. Quatre gouttes de lussatite sur pépérite, Mine des Rois, Dallet Les deux grosses gouttes mesurent chacune 5 mm de diamètre. |

Cette lussatite mesure 25 mm de gauche à droite. | |

Figure 60. Lussatite en « calice » sur calcaire, Mine des Rois, Dallet Le calice mesure 3,5 cm dans sa grande dimension. On devine des « embryons » de cristaux de quartz au bord du calice. | |

Figure 63. Lussatite tapissant ou remplissant Helix, Mine des Rois, Dallet À gauche, lussatite tapissant la cavité interne d'un Helix ramondi et laissant voir la columelle. À droite, lussatite remplissant complètement la cavité interne d'un Helix. Ces deux Helix mesurent 12 mm de diamètre. | |

Figure 64. Quartz sur calcaire, Mine des Rois, Dallet Cet échantillon mesure 6 cm de côté. | |

Cet échantillon mesure 6 cm de long. | Cette « fleur » mesure 6 mm de diamètre. |

Cette fleur mesure 1,5 cm de diamètre. | |

Installations minières (état à la fin des années 1980 – début des années 1990)

Quand l'exploitation s'est arrêtée en 1984, il était moins cher (vu le prix de la ferraille à l'époque) de laisser en place le matériel d'exploitation que de le sortir et de le livrer à un ferrailleur. On trouve ainsi dans les galeries tout un échantillonnage des outils et engins d'exploitation minière utilisés dans les années 1960-1980.

Conclusion

Ces 71 figures étaient destinées à montrer n exemples des « merveilles géologiques » que l'on trouve dans la Mine des Rois de Dallet, merveilles géologiques dont l'intérêt paléontologique, sédimentologique, minéralogique… et pédagogique est évident. S'y ajoute un intérêt concernant le patrimoine industriel et historique d'une époque et d'une région. La Mine des Rois de Dallet doit être sauvée, mise en valeur, être l'objet de recherche paléontologiques…

Le cas de Dallet n'est pas unique. Il existe en France des centaines de mines et carrières souterraines dont le patrimoine géologique (et industriel) est exceptionnel, mais qui risquent d'être à jamais perdu. S'il y a des centaines de mines intéressantes, il y a des milliers de professeurs de SVT, répartis dans toute la France, en particulier dans les Vosges, le Massif Armoricain, le Massif Central et le Morvan, les Pyrénées, la Provence, les Alpes… régions particulièrement riches en vieilles mines. Un peu partout en France, des associations (souvent au moins autant intéressées par le patrimoine industriel que par les richesses géologiques, mais qui ne demandent qu'à élargir leurs centres d'intérêts) militent pour sauver ce qui peut l'être. Un peu partout en France, des amateurs, des anciens mineurs ou leurs descendants possèdent des trésors géologiques dans leurs greniers. Si vous avez connaissance de telles associations, aidez-les. Et avec l'aide de telles associations, de tels amateurs ou anciens mineurs, et si vous pouvez/souhaitez faire un article ayant un intérêt géologique du genre de celui-ci (même plus petit, tous les gisement ne sont pas aussi riches que Dallet, et 71 figures représentent une borne "haute"), n'hésitez pas à nous faire parvenir une proposition. Planet-Terre se fera une joie de l'étudier et un devoir de la publier si elle est riche d'enseignements pour la communauté des naturalistes.