Image de la semaine | 04/06/2018

Les meules à grenats de Saint-Marcel (Val d'Aoste, Italie) : quand la géologie rencontre l'artisanat et l'histoire

04/06/2018

Résumé

Une ophiolite métamorphique hydrothermalisée à grenats “résistants” et durs, un matériau de choix pour les meules à grains.

Ces meules brisées accidentellement lors de leur fabrication ont été abandonnées sur le site d'extraction. De telles meules étaient fabriquées sur ce site depuis l'époque romaine jusqu'à la fin du Moyen-Âge, et plus sporadiquement jusqu'au début du XXème siècle. Même sur cette vue d'ensemble, les grenats se voient sur la demie-meule du premier plan.

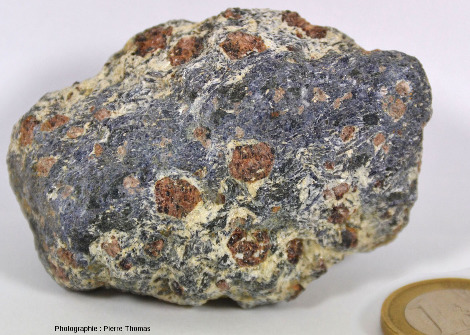

On voit que la roche est constituée d'une matrice assez claire (mélange de chlorite et de talc), en retrait par rapport à des grenats qui, eux, sont en saillie. La différence de dureté entre grenats et mélange chlorite + talc fait que les grenats étaient toujours en saillie, ce qui conférait à ces meules d'excellentes qualités pour moudre les grains de blé, d'orge… | On voit que la roche est constituée d'une matrice assez claire (mélange de chlorite et de talc), en retrait par rapport à des grenats qui, eux, sont en saillie. La différence de dureté entre grenats et mélange chlorite + talc fait que les grenats étaient toujours en saillie, ce qui conférait à ces meules d'excellentes qualités pour moudre les grains de blé, d'orge… |

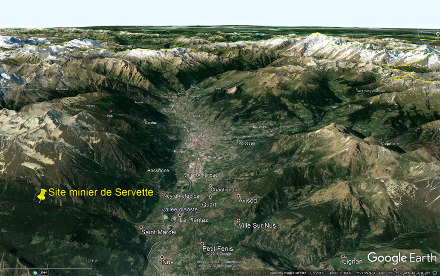

Le site minier de Servette dans le vallon de Saint Marcel (Val d'Aoste, Italie) extrayait deux “produits” bien différent : du minerai de cuivre (voir plus loin) et des pierres à meule.

Le Vallon de Saint Marcel est entièrement creusé dans des ophiolites très métamorphisées, et plus précisément dans des métabasaltes (éventuellement de métagabbros) métamorphisés dans les faciès schiste bleu et éclogite. Ces roches appartiennent à une ancienne lithosphère océanique qui a été subductée avant la collision alpine. Les minéraux caractéristiques de ces faciès, glaucophane et omphacite (pyroxène fait d'une solution solide de diopside et de jadéite, relativement rare dans ce secteur), ont localement été transformés par un hydrothermalisme et un rétrométamorphisme tardifs en un mélange chlorite + talc, et d'autres minéraux non visibles dans les photographiess de cet article comme de l'épidote… Ce rétrométamorphisme et cet hydrothermalisme tardifs sont sans doute liés à la remontée des unités profondes lors de la collision qui a suivi la subduction alpine, et à leur écaillage au sein de la croute continentale. Certains minéraux stables dans les faciès schiste bleu et/ou éclogite (chloritoïde – à ne pas confondre avec la chlorite, grenat) n'ont été déstabilisés ni lors de cet hydrothermalisme tardif ni lors de ce métamorphisme rétrograde, et perdurent dans la roche. On trouve donc dans ce vallon de Saint Marcel (1) des schistes bleus et des éclogites, (2) des chloritoschistes et des talcschistes à grenats et chloritoïdes, et (3) tous les intermédiaires possibles. Les roches ayant été modifiées par cet hydrothermalisme et ce métamorphisme tardifs sont très intéressantes pour faire des meules à grain. Les meules traditionnelles (en grès, en granite…) s'usent au cours de leur usage ; leurs surfaces deviennent lisses ; elles écrasent de moins en moins bien les grains. Les sillons creusés dans la surface de la meule pour permettre l'évacuation de la farine deviennent de moins en moins profond et la farine s'évacue mal. Au bout de 50 à 100 h de fonctionnement, il faut démonter le moulin, marteler la surface des meules pour les rendre rugueuses et abrasives, et recreuser les sillons d'évacuation. Si les carriers ont bien choisi les pierres à meule, avec une matrice (talc + chlorite) bien tendre et des grenats durs bien saillants, ces manipulations de “rajeunissement” des meules deviennent inutiles.

Une utilisation astucieuse de la différence de dureté entre les minéraux !

Ici, les aménageurs du géosite ont déposé des fragments de meules trouvés ici ou là sur l'ensemble du géosite, dont une meule presque entière et ayant conservé son trou central. | Ici, les aménageurs du géosite ont déposé des fragments de meules trouvés ici ou là sur l'ensemble du géosite, dont une meule presque entière et ayant conservé son trou central. |

Figure 10. Vue d'ensemble d'un poli glaciaire situé sur le bord d'un sentier du Parcours Découverte On voit ce à quoi ressemble la roche dont certains niveaux, les plus hydrothermalisés, ont servi à faire des meules, quand celle-ci n'est pas trop altérée, recouverte de mousses et lichens ou ensevelie sous un sol. | |

Figure 11. Autre vue d'un poli glaciaire situé sur le bord d'un sentier du Parcours Découverte On voit ce à quoi ressemble la roche dont certains niveaux, les plus hydrothermalisés, ont servi à faire des meules, quand celle-ci n'est pas trop altérée, recouverte de mousses et lichens ou ensevelie sous un sol. | Figure 12. Vue de détail d'une partie du poli glaciaire des photos précédentes Les zones bleutées n'ont que peu subi le rétrométamorphisme et l'hydrothermalisme tardifs. Elles gardent partiellement la couleur bleutée du glaucophane et, même à cette échelle, on devine des grenats. Les parties claires sont beaucoup plus riches en talc et chlorite. |

Figure 13. Détail montrant une partie peu hydrothermalisée (en haut) et une partie hydrothermalisée (en bas) La partie peu hydrothermalisée par l'hydrothermalisme tardif, de couleur bleutée coure les 4/5 supérieurs de l'image. La partie hydrothermalisée (en bas), est plus claire et moins lisse. Noter la présence de grenats de belle taille, alors que la taille moyenne des grenats est voisine du demi-centimètre. | Figure 14. Zoom sur un poli glaciaire (très peu altéré malgré le grand âge du recul des glaciers, 15 000 ans) On voit un secteur très peu hydrothermalisé, avec la matrice bleutée (riche en glaucophane), des grenats (taille moyenne 0,5 cm) et des minéraux noirs (chloritoïde, (Fe,Mg,Mn)2Al4Si2O10(OH)4]). |

L'échantillon de gauche a été “épargné” par le rétrométamorphisme + l'hydrothermalisme tardifs, alors que celui de droite a été très transformé par ces évènements. La pièce d'1 € donne l'échelle. | Au centre, on voit encore très bien le glaucophane : hydrothermalisme + rétro-métamorphisme tardifs ont épargné la roche. En haut et en bas de l'échantillon, hydrothermalisme + rétrométamorphisme tardifs ont presque entièrement transformé le glaucophane en un mélange chlorite + talc. La pièce d'1 € donne l'échelle. |

Le glaucophane est encore parfaitement reconnaissable. La pièce d'1 € donne l'échelle. | Un examen attentif des grenats “épargnés” par cet hydrothermalisme + rétrométamorphisme tardifs montre une auréole sombre entourant un cœur plus clair. Cette différence de couleur a pu être acquise pendant la croissance du grenat lors du métamorphisme prograde (augmentation de P et T lors de la subduction changeant la nature du grenat au cours de sa croissance), ou bien, s’il s’agit d’une auréole réactionnelle, pendant l’hydrothermalisme + rétrométamorphisme tardifs associés à la remontée de ces unités. Une étude approfondie (Silvana Martin, Gisella Rebay, Jean-Robert Kienast et Catherine Mével, 2008) indique que le bord des grenats est enrichi en magnésium et appauvri en fer, ce qui est interprété comme dû à une augmentation de pression. Cette couronne se serait donc formée pendant le métamorphisme prograde (augmentation de la profondeur).

|

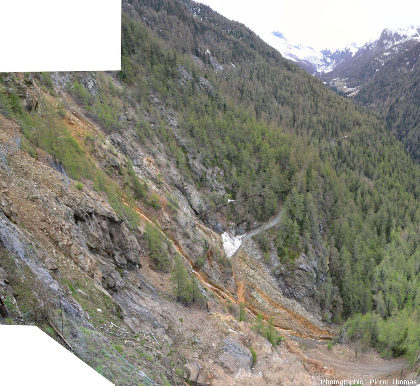

L'exploitation des roches du vallon de Saint-Marcel pour faire des meules était relativement marginale par rapport à la principale activité minière du secteur : l'exploitation du cuivre. Depuis au moins l'époque romaine et jusqu'au milieu du XXème siècle, d'importantes mines extrayaient des sulfures : pyrite (FeS2) et chalcopyrite (CuFeS2). C'est ce dernier minéral qui était surtout recherché comme minerai de cuivre. Ces sulfures formaient des amas, des lentilles et des filons dispersés dans la masse des métabasites. Avant la subduction, ces métabasites étaient principalement des basaltes, et l'hydrothermalisme océanique (qu'on appellera hydrothermalisme 1) y avait généré des cheminées et autres amas sulfurés (des fumeurs et autres sources hydrothermales). Lors de la subduction, il y a eu déshydratation partielle de la lithosphère océanique, entrainant une circulation de fluides, ce qui a dû déplacer et remobiliser les sulfures (hydrothermalisme 2). Lors de la remontée et de l'écaillage de l'ancienne lithosphère océanique au sein d'écailles de croûte continentale, il y a eu de nouvelles circulations de fluides, qui ont, entre autres, transformé le glaucophane en mélange chlorite + talc (hydrothermalisme 3), mais qui ont dû aussi redéplacer et remobiliser les sulfures. La géométrie des corps minéralisés en sulfures qu'exploitaient les mineurs n'a donc plus rien à voir avec la géométrie initiale des dépôts des sources hydrothermales du fond des océans. Les mineurs exploitaient ces niveaux riches en sulfures, et laissaient les « morts terrains » aux fabricants de meules qui devait choisir les roches indemnes de sulfures (substances peu compatibles avec l'usage alimentaire de la farine).

Les petits ruisseaux oranges sont riches en hydroxydes ferriques et sortent vraisemblablement d'anciennes galeries. Une ancienne galerie est visible sur cette photo en bas à gauche (cf. détail photo suivante). Localisation disponible avec le fichier kmz “site minier de Servette”. | Figure 20. Zoom sur une entrée d'ancienne galerie, géosite minier de Servette (Val d'Aoste) Pour des raisons et de sécurité, et de préservation du patrimoine, cette galerie est fermée par une grille, mais n'est pas détruite. En France, de telles galeries sont très souvent détruites car les autorités (in)compétentes se moquent complètement de la préservation du patrimoine minier et cherchent avant tout à s'éviter d'éventuels problèmes (principe de précaution judiciaire) du fait des lois mal pensées sur la responsabilité. |

Cette galerie peut se visiter pendant la saison touristique (d'où le dépôt de casques à l'entrée). On peut noter des dépôts verdâtres sur le plafond et les parois, sels de cuivres déposés par les eaux d'infiltration qui percolent. Une ancienne meule taillée dans une roche sans sulfures mais laissée sur place est visible juste à droite du centre de l'image. | Figure 22. Zoom sur la meule laissée sur place à l'entée de la galerie de mine de l'image précédente Les placages verdâtres ou bleuâtres correspondent à divers sels de cuivre. Les plaquages blanchâtres correspondent à divers sels (sulfates, carbonates…) de métaux autres que le cuivre, sans doute de fer. La grille m'a empêché de goutter ces sels blancs (certains sulfates de fer ont un goût caractéristique). |

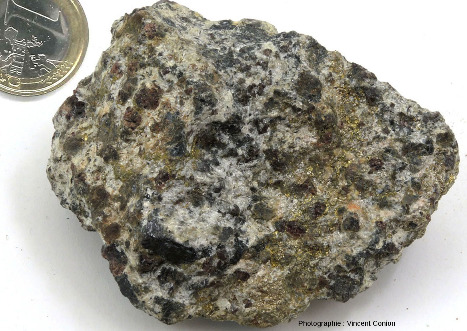

Source - © 2018 Vincent Conion Figure 23. Échantillon de la collection de l'ENS de Lyon provenant de la mine de Servette, Val d'Aoste On y trouve le mélange talc + chlorite (en blanc), grenat (en rouge), chloritoïde (en noir) et sulfures (en doré), principalement de la pyrite et/ou de la chalcopyrite, minéral le plus recherché. Ce genre d'échantillons, s'ils étaient recherchés par les mineurs cherchant du cuivre, étaient rejetés par ceux confectionnant des meules. D'autres échantillons et lames minces du secteur de la mine de Servette peuvent être trouvés en passant par la lithothèque géolocalisée de l'ENS de Lyon. | Source - © 2018 Vincent Conion D'autres échantillons et lames minces du secteur de la mine de Servette peuvent être trouvés en passant par la lithothèque géolocalisée de l'ENS de Lyon. |

Le Mont Blanc correspond à la haute montagne blanche au centre droit de l'image.

Localisation disponible avec le fichier kmz “site minier de Servette”.

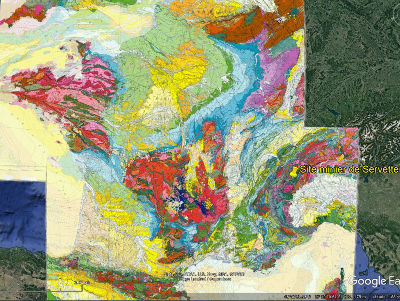

Ce site est localisé dans une tache verte indexée ε et légendée “prasinite”, nom un peu tombé en désuétude des métabasaltes à chlorite.

Localisation disponible avec le fichier kmz “site minier de Servette”.