Image de la semaine | 04/09/2017

Les mines de fluorine (CaF2) du Beaujolais (Rhône)

04/09/2017

Résumé

Traces d'exploitation minière à Lantignié (Beaujolais) et filons de fluorine (CaF2).

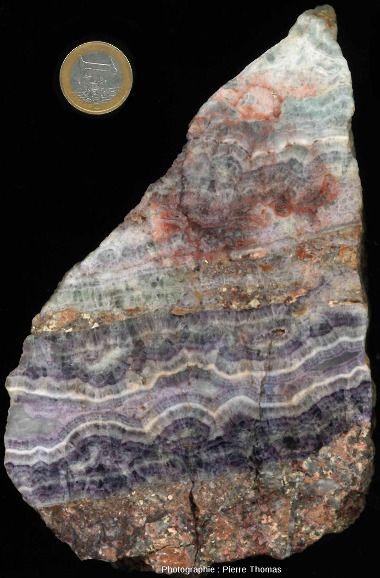

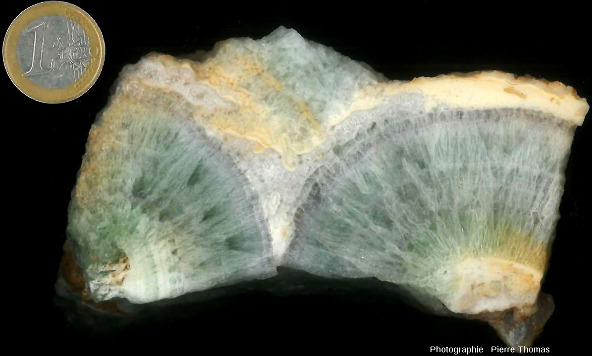

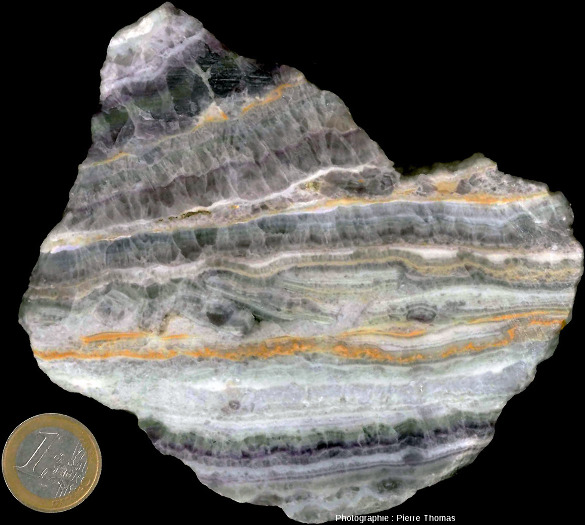

L'encaissant est ici constitué d'un granite rose. Le filon d'une cinquantaine de centimètres de large est constitué de fluorine zonée (à dominante verte et violette) et de quelques lits de silice blanche. Initialement ce filon correspondait à une fracture verticale ouverte, dans laquelle circulaient des fluides (principalement de l'eau) chauds (entre 150° et 300°C) chargés en solutés (ici principalement des fluorures). Ces substances devenaient de moins en moins solubles au fur et à mesure de la remontée de l'eau qui voyait sa pression et sa température diminuer. Il se déposait ainsi des lits (verticaux) de fluorine des deux côtés de la fracture qui a fini par être totalement colmatée. Les impuretés, variables dans le temps, ont donné à la fluorine ses superbes couleurs.

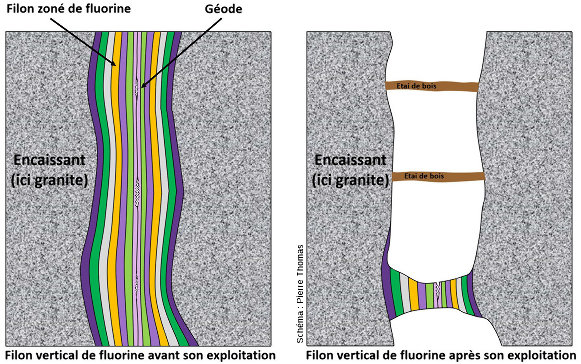

Les mineurs ont presque complètement vidé (on dit dépilé en terme de mineur) le filon vertical pour récupérer le maximum possible de fluorine. Mais pour maintenir les deux parois écartées et éviter les éboulements, les mineurs laissaient ici ou là des piliers horizontaux faisant office d'étais horizontaux. | Les mineurs ont presque complètement vidé (on dit dépilé en terme de mineur) le filon vertical pour récupérer le maximum possible de fluorine. Mais pour maintenir les deux parois écartées et éviter les éboulements, les mineurs laissaient ici ou là des piliers horizontaux faisant office d'étais horizontaux. |

Le Beaujolais est mondialement connu pour son vin ; il mériterait aussi de l'être pour sa géologie qui va du socle hercynien aux plaines alluviales de la Saône, en passant par du Jurassique sédimentaire. Toutes ces curiosités sont en train d'être valorisées par la mise en place d'un Géopark Beaujolais (demande de labélisation par l'Unesco en cours). Nous vous montrons ici un exemple des richesses minières du Beaujolais hercynien non encore détruites par les outrages du temps (et des "aménageurs") : les mines de fluorine (on dit aussi fluorite) de la commune de Lantignié près de Beaujeu (Rhône).

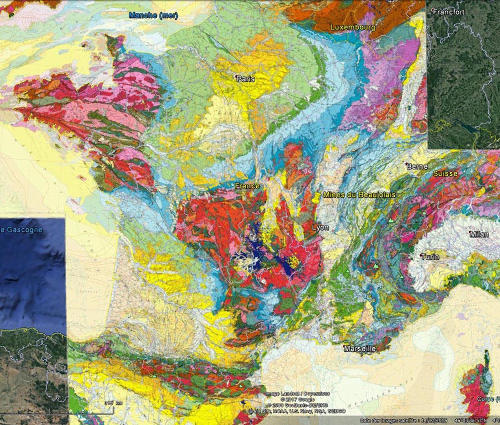

L'histoire hercynienne du Beaujolais peut être résumée de la façon suivante. Au Dévonien supérieur / Carbonifère inférieur, pendant la fin de la subduction et la majeure partie de la collision hercynienne, se déposent et sont tectono-métamorphisées de puissantes séries volcano-sédimentaires. Au milieu du Carbonifère, lors de la fin des déformations majeures, ces séries sont intrudées de granites. Au Carbonifère supérieur et au Permien, la région est fracturée. Des fluides hydrothermaux circulent dans ces fractures, et y déposent diverses substances (sulfures, et surtout sulfates, fluorures, silice…). Tout ce qui correspond actuellement à la bordure Est du Massif Central (du Lyonnais au Morvan) est ainsi parcouru de nombreux filons, qui ont donné lieu à des exploitations artisanales, semi-industrielles voire industrielles. La notice de la carte géologique de Beaujeu au 1/50 000 décrit ainsi ces filons.

Filons baryto-fluorés, non ou peu sulfurés.

Il s'agit essentiellement de filons métriques orientés W.NW-E.SE de 200 à 500 mètres d'allongement mais à minéralisation lenticulaire généralement plus fluorée que barytique et dans lesquels les sulfures restent tout à fait accessoires. Les 4 filons des Monterniers (8.4004), commune de Lantignié [d'où proviennent les photos de cet article], ont produit jusqu'en 1960 quelques dizaines de milliers de tonnes de fluorine. Le filon de Chappe, dans la même commune, plus franchement est-ouest a montré des ouvertures de caisse allant jusqu'à 3 mètres. Le filon des Laines, commune de Beaujeu, puissant de 5 à 60 centimètres seulement, a été l'objet d'une petite exploitation. À Bouille (8.4007), commune de Beaujeu, l'exploitation a porté sur un filon essentiellement barytique. Le filon des Écharmettes, commune des Ardillats, est par contre un filon de fluorine. Plusieurs filons isolés, de directions variées, ont des paragenèses simples permettant de les rapprocher du groupe Monterniers : petit filon quartzobarytique NW-SE d'Avenas, filon de Vauxrenard (4.4001), à fluorine et barytine localement remplacées par de la calcite, filon de la Thuillière (4.4002), commune de Jullié, filon du Pierreux à Odenas, de Villié-Morgon (8.4005), du Souzy, commune de Quincié-en-Beaujolais.

Rappelons que la fluorine (fluorure de calcium, CaF2) est exploitée comme minerai de fluor, élément très utilisé, qui sert à faire du fluorure de sodium (fondant en métallurgie), à faire de très nombreuse molécules organo-fluorées dont le téflon (qui tapisse nos poêles et autres moules à gâteau) et aussi les trop fameux CFC, à faire du dentifrice…

La fluorine constituant l'essentiel du remplissage filonien, et les filons étant assez larges, les mineurs se sont souvent "contentés" d'extraire la fluorine, et de vider complètement le filon (le terme technique de cette extraction totale du matériau intéressant formant une couche ou un amas est "dépilage"). Il y a donc eu relativement peu de déblais et de stériles et donc les cavités obtenues une fois les filons dépilés n'ont que peu été remblayées. Les mineurs ont laissé, à divers niveaux des filons dépilés, des piliers (ou des planchers) horizontaux pour éviter les éboulements des épontes. Ils ont aussi abondamment équipé les filons dépilés d'épais étais de bois.

Figure 5. Schémas résumant la technique d'exploitation des filons verticaux de fluorine du Beaujolais

Les géodes recherchées par les minéralogistes amateurs se trouvent (théoriquement) au cœur du filon par jonction incomplète des deux niveaux de fluorines précipitant sur les deux parois.

Depuis l'arrêt de l'exploitation dans les années 1960, les mines de Lantignié sont encore bien sûr connues des minéralogistes pour leur fluorine (CaF2) et leur barytine (BaSO4, cf. semaine prochaine), en particulier les belles cristallisations que l'on peut trouver dans les géodes au sein des filons.

Des compléments sur la genèse des filons hydrothermaux et de leurs géodes peuvent être obtenus en relisant Filon de barytine, minéralisation et extension tardi-hercyniennes, carrière de Loiras, Le Bosc, Hérault. Des images de cristaux de fluorine ayant cristallisés dans ces géodes peuvent être vues dans Cristallisations de fluorine et Pyrite et fluorine. Ces anciennes mines sont aussi réputées pour leurs minéraux accessoires, comme la wulfénite (PbMoO4).

Tous ces minéraux peuvent être trouvés dans les déblais extérieurs, ou peuvent être récoltés simplement en ramassant les morceaux qui "trainent" par terre dans les galeries et laissés là par les mineurs. Ce type d'échantillonnage ne fait de mal à personne (et même il permet de sauver de l'altération et/ou de la re-végétalisation des minéraux qui sans cela auraient été perdus), sauf s'il s'agit de "hordes" de gens mercantiles cherchant des minéraux en très grand nombre et à des fins d'échanges ou de commerce. Tous les échantillons photographiés à partir de la figure 16 ont été ramassés ainsi, sans donner un coup de marteau à l'intérieur de la mine. Ces minéraux peuvent aussi être récoltés "au marteau" en prélevant ce que les mineurs avaient laissé ici ou là au niveau des épontes. Ce n'est pas très prudent, et cela détruit irrémédiablement ce qu'il reste in situ du patrimoine minéralogique. Ces minéraux peuvent enfin être extraits des piliers horizontaux laissés en place pour les mineurs. Outre le danger pour le minéralogiste lui-même, cette méthode d'échantillonnage est d'un égoïsme forcené, car elle met en danger l'existence même de la mine qui risque de s'écrouler faute de piliers assez résistants. Ces "pilleurs de mines" mettent donc en danger et leur vie (mais à la limite, c'est leur problème), et l'existence de ce patrimoine à la fois géologique et historique, ce qui est le problème de la collectivité.

Il y a encore pire comme attitude que celle des pilleurs de mines, et c'est hélas celle de beaucoup de collectivités locales et d'organismes officiels : être des destructeurs de mines. Pour éviter d'éventuels problèmes judiciaires (un minéralogiste de moins de 18 ans qui se casserait une jambe et dont les parents porteraient plainte par exemple), ces collectivités et organismes (in)compétents traitent le problème par l'absurde en détruisant irréversiblement ces mines et le patrimoine qu'elles constituent. Pour être politiquement correct (c'est-à-dire parfaitement hypocrite), ces destructions sont appelées « mise en sécurité », comme quoi ces collectivités et organismes (in)compétents ne sont pas parfaitement à l'aise dans leur œuvre de destruction puisqu'ils n'osent pas l'appeler pas son nom. Il est vrai que ces mines présentent un danger potentiel, comme toutes les cavités, et on ne peut les visiter qu'avec précaution. Mais viendrait-il à l'idée de collectivités locales et d'organismes officiels des pays calcaires de dynamiter toutes les grottes et autres gouffres naturels des régions karstiques sous prétexte qu'il peut y avoir (et qu'il y a parfois, hélas) des accidents de spéléologie ? Il serait temps que la course à la bêtise égoïste entre pilleurs de mines et autorités (in)compétentes cesse !

Nous vous montrons dans la suite encore 10 photographies prises dans des galeries des mines de Lantignié telles qu'elles étaient en 2011, photographies prises dans des galeries accessibles par un sexagénaire de 110 kg, qui n'y a pas donné un coup de marteau. Nous vous montrons aussi 7 photographies d'échantillons provenant des mines de Lantignié ou de mines voisines. Ces échantillons ont été récoltés dans les déblais extérieurs, ou en ramassant les morceaux qui "trainaient" par terre dans les galeries et laissé là par les anciens mineurs.

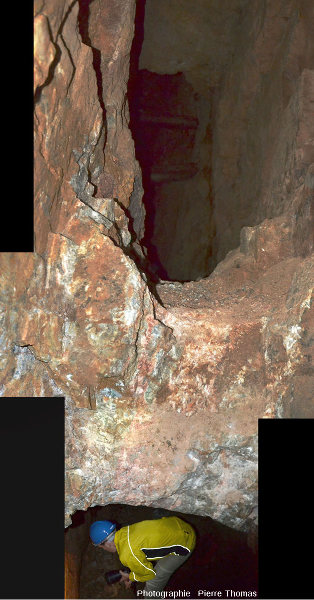

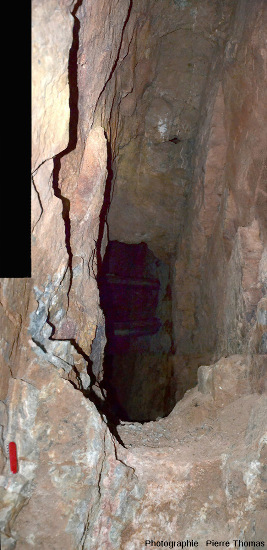

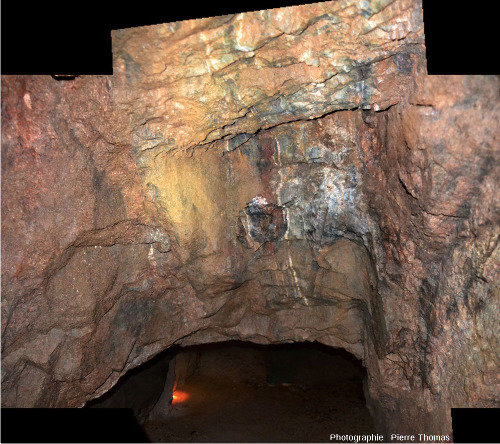

Figure 6. Vue d'ensemble d'un filon presque totalement dépilé, et d'un pilier horizontal On devine deux étais de bois au fond de la galerie. | Figure 7. Vue d'ensemble d'un filon presque totalement dépilé On devine deux étais de bois au fond de la galerie et une veine sinueuse claire de silice au plafond. |

Figure 8. Détail de la veine de silice vue au plafond de la galerie précédente Un petit trou dans ce plafond montre qu'en fait ce plafond correspond aussi au plancher d'une chambre d'exploitation plus haute. L'exploitation de ce filon s'est faite en l'"attaquant" sur plusieurs étages. | La présence d'un grand trou dans ce plafond montre qu'en fait ce plafond correspond aussi au plancher d'une chambre d'exploitation plus haute. L'exploitation de ce filon s'est faite en l'"attaquant" sur plusieurs étages. |

À droite et à gauche, l'encaissant granitique. La fracture s'est progressivement remplie par la droite et par la gauche (et ce de façon relativement symétrique) de lits de fluorine allant du vert turquoise au bleu et au violet. Les lits clairs correspondent à de la silice. La composition des fluides circulant dans cette fracture était donc variable. Quand les deux niveaux de dépôts déposés à droite et à gauche se sont rejoints, il est resté deux petits vides (des mini-géodes) au milieu du filon, mini géodes dans lesquelles ont cristallisé des petits cristaux de quartz. | |

Figure 18. Détail du contact remplissage du filon / éponte granitique de l'échantillon précédent Les variations de couleur de la fluorine (dues aux variations de la nature des impuretés) et les variations de vitesse de la croissance des cristaux de fluorine forment des figures géométriques du plus bel effet. | |

Figure 19. Autre échantillon ramassé dans les galeries de Lantignié Les variations de couleur de la fluorine (due aux variations de la nature des impuretés) et les variations de vitesse de la croissance des cristaux de fluorine forment des figures géométriques du plus bel effet. Les niveaux jaune clair correspondent à de la silice (calcédoine). | |

On voit ici que l'éponte granitique (à gauche) et différentes couches de fluorine (verticales, à droite du granite) sont recoupées par une deuxième génération de couches parfaitement sécantes aux autres couches dans la partie supérieure de l'échantillon. | |

Figure 23. Vue oblique du secteur de Beaujeu et de Lantignié sur la carte géologique de Beaujeu au 1/50 000 Pour simplifier, les terrains verts et oranges correspondent aux terrains volcano-sédimentaires du Dévonien (vert) ou Carbonifère inférieur (orange). Les granites (intrusifs dans et sous ces terrains) sont figurés en rouge. Les filons qui recoupent granite et terrains volcano-sédimentaires (et leur sont donc postérieurs) sont figuré en vert (lamprophyre = roche magmatique basique), en brun (rhyolite et microgranite) ou en violet, « nos » filons minéralisés en fluorine et autres substances. | La majorité des parcelles agricoles visibles en bas et à droite de l'image correspondent à des vignes. Boire du Beaujolais est-il bon contre les caries dentaires ? |