Image de la semaine | 01/07/2013

Quand le "salpêtre" attaque la craie tuffeau sur des sculptures historiques du XVIème siècle

01/07/2013

Résumé

Les sculptures sur tuffeau de la « Cave aux sculptures » de Dénézé-sous-Doué, Maine et Loire.

On peut montrer sans problème cette scène à connotation sexuelle évidente même à des enfants. En effet le "salpêtre" a attaqué la craie tuffeau dans lequel elle est sculptée. La surface des statues n'est plus lisse mais grumeleuse et recouverte d'efflorescences blanches de "salpêtre" qui a attaqué et estompé les parties saillantes. Dans cette scène, un personnage, jambes écartées, se caresse avec quelqu'un(e) entre ses cuisses. Les nez de toutes les personnes, presque tous les doigts des mains et ce que caresse le personnage central ont complètement disparu.

En, 1956, à Dénézé-sous-Doué (Maine et Loire), on a découvert de façon fortuite une cave souterraine remblayée, cave souterraine creusé dans le tuffeau du Turonien (cf. Craie tuffeau et cavités troglodytiques du Val de Loire). En déblayant cette cave, on y a trouvé des centaines de personnages sculptés sur les parois, d'anciens piliers de soutènement ou de "bosses" laissées dans la cavité par les excavateurs. Des recherches historiques ont montré que cette cave sculptée avait sans doute été remblayée par un curé du village au XVIIIème siècle. Elle aurait été creusée et sculptée au XVIème siècle, sous le règne d'Henri II (1519-1559). On ne sait pas bien qui a réalisé ces sculptures dans cette cave artificielle (protestants se cachant lors de ce début des guerres de religions, francs-maçons, compagnons sculpteurs, opposants politiques… ?), ni pourquoi. Ces sculptures racontent des scènes caricaturales de cette époque lointaine, en se moquant, entre autres, de la cour d'Henri II.

Cette cave aux sculptures a été appelé « le Lascaux de la Renaissance » lors de sa découverte. Il s'agit d'un ensemble unique en Europe. Le plafond étant partiellement détruit et/ou instable, un toit en béton l'a isolé des intempéries et y a recréé une ambiance souterraine ; cette cave a été classée aux Monuments historiques en 1969 et a été achetée par la commune afin de l'ouvrir au public.

Mais les sculptures réalisées dans le tuffeau posent actuellement un très sérieux problème de conservation, les sculptures en tuffeau étant attaquées par du "salpêtre". Nous allons visiter cette cave dans son état de 2013, avec ces sculptures intactes et celles qui sont plus dégradées, puis tenter d'expliquer la dégradation du tuffeau par le "salpêtre".

Figure 2. Vue d'une partie de la « Cave aux Sculptures », Dénézé-sous-Doué, Maine et Loire

La scène de la première figure se situe au centre droit de la photo. Le "toit" de béton y est bien visible.

Figure 3. Mosaïque d'images montrant la « Cave aux Sculptures », Dénézé-sous-Doué, Maine et Loire

Le "toit" de béton est bien visible.

Les sculptures de cette "bosse" ne sont quasiment pas attaquées par le "salpêtre". | Figure 5. Gros plan sur l'une des scènes de la figure précédente On note qu'il n'y a quasiment aucune dégradation par le "salpêtre". On voit (au centre) la tête d'Henri II, encadré, à droite, par sa femme (la reine Catherine de Médicis) et, à gauche, par sa maîtresse "officielle" (Diane de Poitiers). Le fait que Diane de Poitiers ait les seins nus et qu'on voit une paire de fesses au-dessus à droite de ce trio laisse supposer que cette sculpture est une satire des mœurs de la cour et du roi. |

Figure 6. Une paroi sculptée dont une partie est particulièrement attaquée par le "salpêtre" Au centre de cette photo, à la verticale de l'ardoise noire où est inscrit le mot « indien », la première tête en partant du bas représente un Amérindien, le premier à visiter l'Anjou au XVIème siècle depuis la découverte des Amériques. On voyait très bien une plume sculptée sur la tête de cet Indien il y a 20 ans. En 2013, cette plume n'était plus visible. Les photos suivantes correspondent à des zooms de plus en plus rapprochés sur les sculptures de gauche. | Figure 7. Zoom sur la partie gauche de la paroi sculptée de la figure précédente On y voit nettement des encroûtements et efflorescences d'un mélange de "salpêtre" et de tuffeau pulvérulent. Toutes les patries saillantes, en particulier les nez, ont disparu. L'attaque a été si poussée que certains visages ne sont quasiment plus reconnaissables. |

Figure 8. Zoom sur quelques bustes particulièrement attaqués par le "salpêtre" On voit nettement des encroûtements et efflorescences d'un mélange de "salpêtre" et de tuffeau pulvérulent. Toutes les patries saillantes, en particulier les nez, ont disparu. L'attaque a été si poussée que certains visages ne sont quasiment plus reconnaissables. | Figure 9. Zoom sur quelques visages particulièrement attaqués par le salpêtre On voit nettement des encroûtements et efflorescences d'un mélange de "salpêtre" et de tuffeau pulvérulent. Toutes les patries saillantes, en particulier les nez, ont disparu. L'attaque a été si poussée que certains visages ne sont quasiment plus reconnaissables. |

Les 2/3 inférieurs de cette bosse correspondent à du tuffeau en place qui n'a pas été enlevé lors du creusement de la cave. Le 1/3 supérieur correspond à des sculptures non en place, posées là lors de la fouille et de l'aménagement de la cave. Le 1/3 inférieur est attaqué par le salpêtre ; le 1/3 médian ne l'est que très modérément (voir ci-dessous). Le 1/3 supérieur, non en place n'est absolument pas attaqué (voir ci-dessous). La figure située en haut et au centre correspond vraisemblablement à Catherine de Médicis. | |

Figure 11. Partie inférieure de la bosse sculptée Les sculptures du bas sont rongées par le "salpêtre" ; celles du haut ne le sont qu'à peine. | Figure 12. Partie supérieure de la bosse sculptée Les sculptures ne sont quasiment non attaquées par le "salpêtre". En haut et à gauche, vraisemblablement, Catherine de Médicis. |

Quelle est l'origine de cette attaque par le "salpêtre" ? On peut remarquer que les statues dégradées sont celles qui ont été sculptées sur les parois de la cave, parois en communication directe avec l'eau du sol et du sous-sol proche. Les sculptures isolées de l'eau phréatique parce faites sur des "bosses" au milieu de la cave ne sont pas attaquées, sauf peut-être légèrement pour celles situées à la base de ces bosses. Les sculptures détachées et isolées des parois ou loin du sol sont totalement intactes. Il semble donc y avoir une relation entre l'attaque par le "salpêtre" et la disponibilité en eau des roches environnantes.

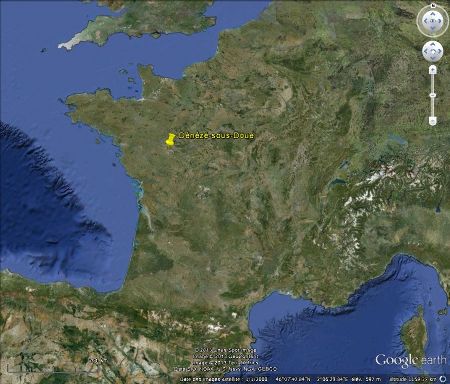

Le salpêtre sensu stricto correspond au nitrate de potassium (KNO3). Ce sel (associé souvent à d'autres nitrates ou sulfates) cristallise souvent sur les parois de certaines cavités naturelles, sur les murs des caves et à la base de vieux murs humides. Cette cristallisation est due à l'évaporation de l'eau du sol et des nappes phréatiques arrivant sur ces murs et parois par capillarité. Les nitrates sont des sels fréquents dans les nappes phréatiques superficielles, ce que les pratiques agricoles actuelles n'arrangent pas. À ce nitrate primaire qui cristallise sur les parois peut s'ajouter un nitrate secondaire, car des bactéries vivant près de l'interface roche/atmosphère oxydent les sels d'ammoniaque de l'eau phréatique pour les transformer en nitrates. Dans le cas du tuffeau du Val de Loire, une complication annexe peut avoir lieu. En effet, la craie tuffeau contient parfois de petits nodules de sulfures d'origine diagénétique (FeS2, pyrite et/ou marcassite). Ces sulfures peuvent s'oxyder en sulfates, qui vont se rajouter aux nitrates (d'où l'emploi des guillemets autour du mot "salpêtre" qui n'est peut-être pas du pur nitrate de potassium, ici, à Dénézé-sous-Doué).

Le tuffeau est une roche tendre, perméable, et très poreuse. Sa porosité peut atteindre 50%. Si des eaux circulant de pore en pore sont riches en nitrates (et éventuellement en sulfates), ces derniers vont cristalliser dans les pores superficiels des parois humides si l'eau contenue dans ces parois s'évapore, même légèrement. La croissance des cristaux de nitrates (et sulfates) dans les pores vont les faire éclater, transformant la surface des parois (et des sculptures) en une poudre constituée d'un mélange de calcaire pulvérulent, de nitrates et éventuellement de sulfates (de calcium). Il s'agit là d'une véritable maladie de la pierre à laquelle le tuffeau est particulièrement sensible du fait de sa nature et de sa structure. Ce problème ne se posait pas avant 1956, puisque la cave était remblayée et qu'il n'y avait aucune évaporation à la surface des sculptures. Peut-être ces dégâts avaient-ils commencé avant le remblaiement de la cave au XVIIIème siècle. Ils devaient être moindre, car la cave, vraiment souterraine avant le remplacement de son plafond naturel de tuffeau par une dalle de béton, devait être beaucoup plus humide (moins d'évaporation interne). Les dégâts, tels que la disparition de la plume de l'Indien ou l'effacement des visages, ont donc moins de57 ans, et ont quasiment détruit certaines sculptures.

Il semble donc urgent que les autorités compétentes (municipalité, département, région, état… ?) remédient à cette attaque avant qu'il ne soit trop tard, par exemple en cernant la cave (à quelques mètres de ses limites) par un mur imperméable s'enfonçant dans le sous-sol plus profondément que le niveau du sol de la cave et en drainant le tuffeau sous-jacent. La grotte de Lascaux a failli "mourir" dans les années 1960 mais a finalement été sauvée. Qu'en sera-t-il du « Lascaux de la Renaissance » ?

Ces nodules d'hydroxydes ferriques sont d'anciens nodules de sulfure de fer (FeS2) oxydés par les eaux phréatiques, puis par l'O2 atmosphérique depuis qu'ils sont à l'air libre. Cette oxydation libère des ions sulfates et des ions fer. Les sulfates associés aux nitrates vont participer à l'"attaque" de la roche superficielle. Les ions Fe3+ vont colorer en ocre le tuffeau qu'ils imbibent, ce qu'on voit sur certaines parois de la cave aux sculptures. | Ces nodules d'hydroxydes ferriques sont d'anciens nodules de sulfure de fer (FeS2) oxydés par les eaux phréatiques, puis par l'O2 atmosphérique depuis qu'ils sont à l'air libre. Cette oxydation libère des ions sulfates et des ions fer. Les sulfates associés aux nitrates vont participer à l'"attaque" de la roche superficielle. Les ions Fe3+ vont colorer en ocre le tuffeau qu'ils imbibent, ce qu'on voit sur certaines parois de la cave aux sculptures. Vue correspondant au cadre de la figure précédente. |

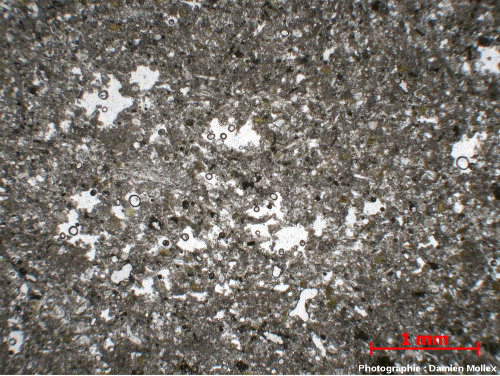

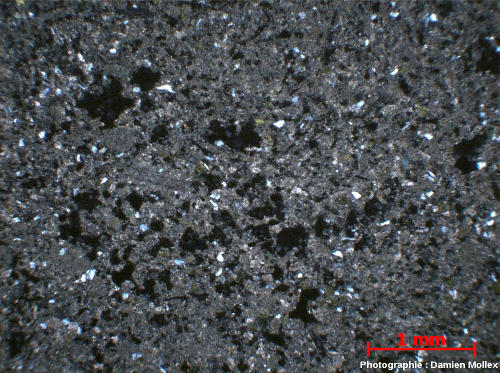

Figure 15. Lame mince de craie tuffeau montrant sa très grande porosité, LPNA La trame de la roche est faite de calcite "impure". On y devine des grains verdâtres en LPNA et LPA = de la glauconie, et des grains blanc en LPNA et gris-bleuté en LPA = du quartz. Peu de restes d'organismes sont visibles. Ce qui frappe dans cette lame, c'est l'abondance de trous (blancs en LPNA et noirs en LPA), trous qui rendent le tuffeau très poreux. C'est dans ces pores que peut cristalliser le salpêtre, ce qui va les faire "éclater" en détruisant irréversiblement les sculptures. | Figure 16. Lame mince de craie tuffeau montrant sa très grande porosité, LPA La trame de la roche est faite de calcite "impure". On y devine des grains verdâtres en LPNA et LPA = de la glauconie, et des grains blanc en LPNA et gris-bleuté en LPA = du quartz. Peu de restes d'organismes sont visibles. Ce qui frappe dans cette lame, c'est l'abondance de trous (blancs en LPNA et noirs en LPA), trous qui rendent le tuffeau très poreux. C'est dans ces pores que peut cristalliser le salpêtre, ce qui va les faire "éclater" en détruisant irréversiblement les sculptures. |

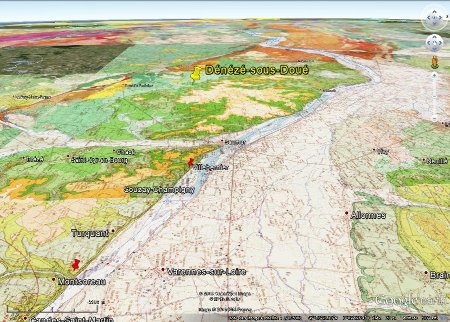

Les constructions troglodytiques de la semaine dernière sont situées entre les deux punaises rouges. | Les constructions troglodytiques de la semaine dernière sont situées entre les deux punaises rouges. |

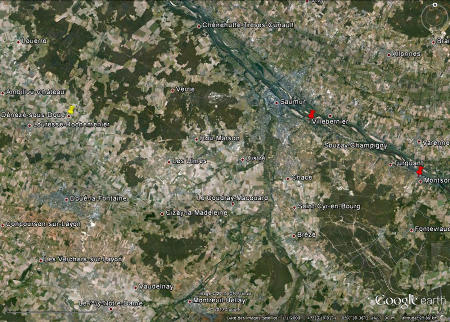

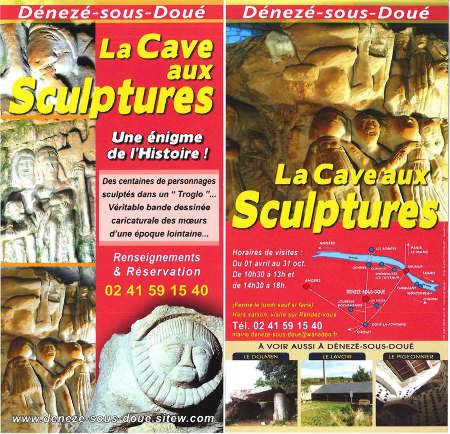

Figure 19. Localisation de Dénézé-sous-Doué, en France | Figure 20. Prospectus officiel de la « Cave aux Sculptures » Une invitation à venir la visiter. |