Article | 05/10/2011

Sept ans et demi et trente trois kilomètres et demi après s'être posé sur Mars, Opportunity arrive au bord du cratère Endeavour

05/10/2011

Résumé

Nouveau type de terrains martiens aux abords du cratère Endeavour.

Table des matières

Il y a 2 ans et demi (mars 2009), nous avions laissé trois robots martiens à la surface de la planète Mars : les derniers résultats de Phoenix et d'Opportunity : de l'eau, des carbonates, des chutes de neige, un beau coucher de soleil... et le lointain cratère Endeavour.

Phoenix était déjà « mort de froid » sous les glaces polaires hivernales. Une possible résurrection de Phoenix l'été suivant était envisageable, bien que peu probable. Elle na pas eu lieu.

Spirit explorait intensément des affleurements stratifiés, près d'un site nommé Home Plate. En mai 2009, Spirit s'est coincé sur un rocher nommé Troy. La Nasa n'a pas pu le décoincer. Et avec ses panneaux solaires mal orientés, Spirit est « mort » fin 2009.

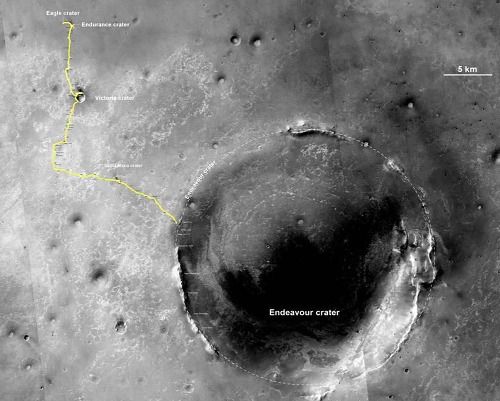

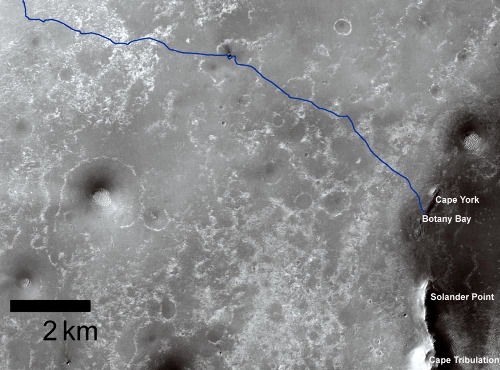

Opportunity, lui, sortait du cratère Victoria pour se diriger vers le cratère Endeavour, cratère de plus de 20 km de diamètre et plus de 300 m de profondeur, mais situé à plus de… 12 km à vol d'oiseau. La durée du voyage, si le robot ne tombait pas en panne (il avait déjà fait plus d'une dizaine de kilomètres alors qu'il était initialement prévu pour 600 m) était estimée entre 2 et 3 ans suivant le trajet suivi et les arrêts effectués. Opportunity a survécu à ce long voyage et est arrivé au bord du cratère Endeavour au début d'août 2011, 21 km après avoir quitté Victoria, sept ans et demi et 33,5 km après s'être posé sur Mars en janvier 2004. Pour un robot prévu pour 3 mois et/ou 600 m, chapeau ! L'aventure scientifique continue donc.

Les objectifs et le trajet

Opportunity s'est posé sur Mars en janvier 2004, par hasard dans un petit cratère de 20 m de diamètre pour 1 m de profondeur, le cratère Eagle. Il y reste 1 mois, en sort, et se dirige vers le cratère Endurance (diamètre de 150 m, profondeur de 20 m). Il y travaille 8 mois et en ressort. Où aller ? Vers un cratère encore plus profond car plus grand, Victoria (D = 750 m, P = 70 m) qu'il atteint en septembre 2006 et qui permettra d'étudier une épaisseur de terrain encore plus importante. Il le quitte fin août 2008. Dans ces trois cratères, ainsi que sur les trajets les reliant, quand il n'y avait pas de dunes, c'était toujours le même type de terrain : des sédiments horizontaux, éoliens et aquatiques. La seule façon d'espérer de trouver d'autres types de terrains, c'est d'aller voir « encore plus profond ». Pour cela, une seule solution : se diriger vers un cratère encore plus grand, donc encore plus profond, le cratère Endeavour, de 22 km de diamètre pour un peu plus de 300 m de profondeur. Ce cratère est atteint en août 2011, au bout de 3 ans de voyage. Durant le trajet, Opportunity continue à faire de la géologie, mais la NASA ne lui en fait faire qu'un peu, et ne fait pas descendre dans les cratères qu'il rencontre, par crainte d'un blocage ou d'une panne. Le but unique, c'est Endeavour. Ce cratère fait 300 m de profondeur, mais cette profondeur n'est pas sa profondeur initiale. Elle est amoindrie par les rebonds post-impact, par la retombée d'une partie des éjectas à l'intérieur de la cavité, et par des sédiments (éoliens notamment) qui le remplissent. L'impact a provoqué une cavité transitoire d'environ 2 km de profondeur. Les éjectas et autres débris qui entourent Endeavour et le remplissent partiellement doivent être constitués d'un « mélange » de tout ce qu'on trouve jusqu'à 2 km sous la surface de Meridiani Planum. Une future mine de données géologiques.

Source - © 2011 NASA/JPL-Caltech/MSSS/NMMNHS

Pour étudier les terrains sur une épaisseur de plus en plus grande, Opportunity va de cratère en cratère, toujours plus profonds. Après Eagle, où il a atterri par hasard (1 m de profondeur), il y a eu Endurance (20 m de profondeur), puis Victoria (70 m de profondeur) et maintenant Endeavour (300 m de profondeur). Et, en plus de pouvoir (éventuellement) étudier les affleurements sur ces 300 m de dénivelé, on espère trouver dans les éjectas (les débris issus du cratère) des roches venant d'au moins 2 km de profondeur. On aurait là, dans le désordre il est vrai, une coupe lithologique des deux premiers kilomètres de Meridiani Planum et de son substratum. D'autre part, les études spectrales faites depuis l'orbite montre la présence d'argiles dans les bords du cratère.

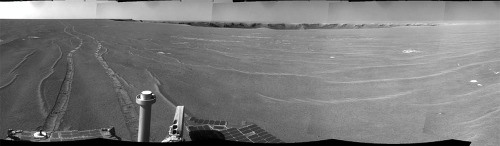

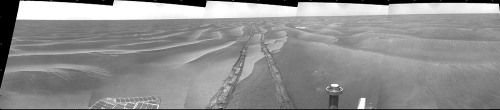

Source - © 2009 NASA/JPL-Caltech Le cratère Victoria occupe tout le centre de l'horizon de la mosaïque de photos prises en septembre 2008. Le sol est occupé par quelques mini-cordons de dunes. | Source - © 2009 NASA/JPL-Caltech Mosaïque de photos prises en février 2009. Pour éviter de s'enliser (cf l'enlisement d'avril 2005), la NASA lui fait éviter les champs de dunes que les études orbitales révèlent pouvant être trop hautes. Source : NASA/JPL-Caltech sur la page 2009 des panoramas martiens (3 mars) Figure 3. Opportunity traverse des dunes |

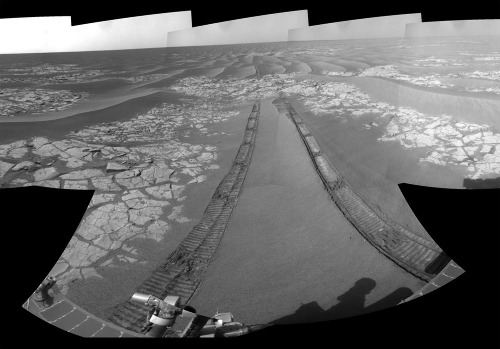

Source - © 2009 NASA/JPL-Caltech Cet affleurement est caractéristique de ce qui affleure dans la plaine depuis Eagle quand il n'y a pas de dunes : des strates horizontales affectées de multiples fentes de rétraction (dessiccation ?). Les cratères Eagle, Endurance et Victoria ont permis d'étudier ces strates en coupe. Mosaïque de photos prises en février 2009. Source : NASA/JPL-Caltech sur la page 2009 des panoramas martiens (3 mars) | |

Source - © 2010 NASA/JPL-Caltech/Cornell University/Texas A&M Entre Opportunity et l'horizon passe une tornade (photo prise en juillet 2010). Source : NASA/JPL-Caltech/Cornell University/Texas A&M et sur la page 2010 des panoramas martiens (28 juillet) | |

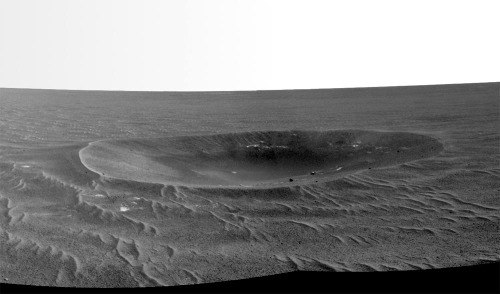

Source - © 2010 NASA/JPL-Caltech Le cratère Yankee Clipper à environ10 m de diamètre. Source : NASA/JPL-Caltech et sur la page 2010 des panoramas martiens (18 novembre) | Source - © 2010 NASA/JPL-Caltech Le cratère Intrépide à environ 20 m de diamètre. Source : NASA/JPL-Caltech et sur la page 2010 des panoramas martiens (12 novembre) |

Source - © 2010 NASA/JPL-Caltech Le cratère Santa Maria à environ 90 m de diamètre. Source : NASA/JPL-Caltech et sur la page 2010 des panoramas martiens (23 décembre) | Source - © 2011 NASA/JPL-Caltech/Cornell/ASU Le cratère Santa Maria à environ 90 m de diamètre. Source : NASA/JPL-Caltech/Cornell/ASU, sur la page 2011 des panoramas martiens (20 janvier) et sur le photojournal de la NASA |

Source - © 2011 NASA/JPL-Caltech/Cornell University Source : NASA/JPL-Caltech/Cornell University et sur la page 2010 des panoramas martiens (16 décembre) | |

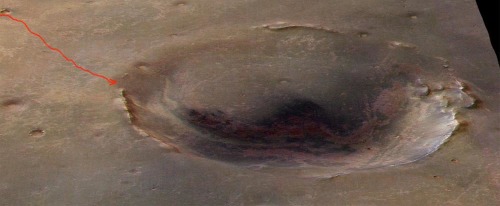

Source - © 2011 NASA/JPL-Caltech/MSSS On ne voit qu'une faible partie du cratère Endeavour à droite de la photo. Le site où est arrivé Opportunity début août 2011 a été appelé Botany Bay, entre Cape York et Solander Point. | |

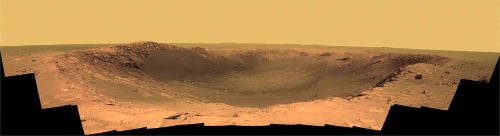

L'arrivée près d'Endeavour et le panorama vers le cratère

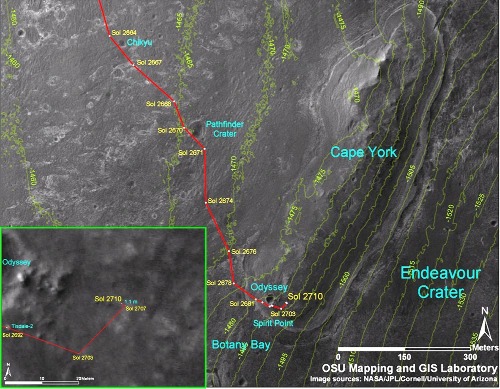

Source - © 2011 NASA/JPL/Cornell/University of Arizona

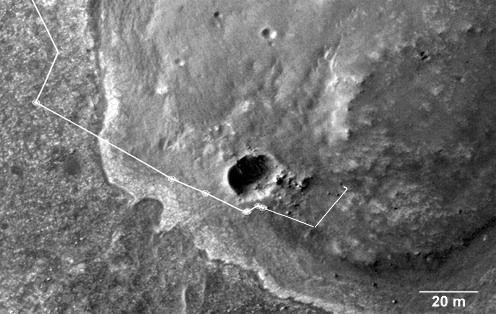

Le trajet indique la position le sol (jour martien) 2710, ce qui correspond au 12 septembre 2011. Les courbes de niveau, espacées de 5 m (on est à environ -1500 m sous le niveau conventionnel 0 m) montrent que la pente vers l'intérieur du cratère Endeavour est d'environ 10%. En arrivant au bord d'Endeavour, Opportunity est passé juste au Sud d'un petit cratère d'une vingtaine de mètres de diamètre, le cratère Odyssey.

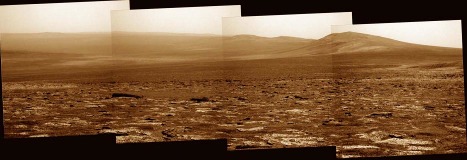

Source - © 2011 NASA/JPL-Caltech/Cornell/ASU

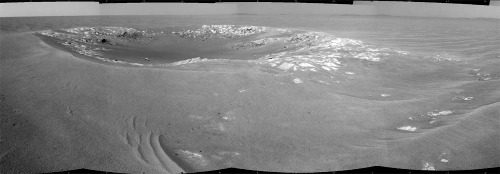

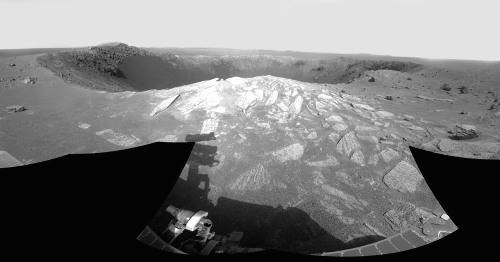

Cette mosaïque couvre environ 160°, du NNE (à gauche) au Sud (à droite). La NASA n'a pas encore publié (à ce jour) une mosaïque globale. Cette figure est en fait une mosaïque « artisanale » faite en juxtaposant trois mosaïques NASA. Au centre gauche, on voit le petit cratère Odyssey, de 20 m de diamètre, qui perfore la bordure du cratère Endeavour. Au centre, la plaine centrale d'Endeavour avec au fond la bordure opposée du cratère. À droite, la montagne nommée Solander Point.

Sources : NASA/JPL-Caltech/Cornell/ASU (gauche) / NASA/JPL-Caltech (centre) / NASA/JPL-Caltech/Cornell/ASU (droite)

Source - © 2011 NASA/JPL-Caltech/Cornell/ASU La montagne la plus haute à droite correspond à Solander Point. | Source - © 2011 NASA/JPL-Caltech/Cornell/ASU |

Source - © 2011 NASA/JPL-Caltech/Cornell/ASU Cette bordure est perforée (au centre gauche) par un petit cratère, Odyssey, de 20 m de diamètre. Les bordures d'Odyssey sont parsemées de rochers escarpés, preuve d'un âge « jeune » pour ce cratère. | Source - © 2011 NASA/JPL-Caltech/Cornell/ASU Le cratère Endeavour est plus ancien et mille fois plus grand qu'Odyssey (20 m de diamètre). |

La géologie du bord du cratère Endeavour

En arrivant sur les bords d'Endeavour, Opportunity cesse d'avancer de plusieurs dizaines de mètres par jour : il reprend ses études géologiques systématiques, ses images en gros plan, ses analyses chimiques… Il commence par étudier la formation géologique si particulière qui forme le Cape York. Puis, il étudie les blocs rocheux isolés à l'Est du petit cratère Odyssey, dont certains sont sans doute des rochers éjectés par le petit impact d'Odyssey. Ce « jeune » cratère Odyssey a « retourné » les formations géologiques constituant la bordure d'Endeavour, faisant ressortir de plusieurs mètres et « rafraîchissant » les éjectas d'Endeavour qui, en surface, étaient érodés et altérés par plusieurs centaines de millions d'années d'exposition aux intempéries et vents martiens. Les commentaires qui suivent ne sont que l'analyse « à chaud » des images et de l'unique diagramme géochimique publiés à ce jour par la NASA.

Source - © 2011 NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Le petit cratère Odyssey est au centre de l'image.

Source - © 2011 NASA/JPL-Caltech Image prise avant l'arrivée d'Opportunity au niveau du cratère Odyssey. Ce qui attire tout de suite le regard d'un géologue, c'est que ces terrains sont traversés par des « veines » blanches. Deux sont bien visibles : au centre gauche de l'image, et surtout au premier plan, légèrement à droite (voir détail figure suivante). Figure 20. La formation Cape York à l'Ouest d'Odyssey | Source - © 2011 NASA/JPL-Caltech Image prise avant l'arrivée d'Opportunity au niveau du cratère Odyssey. Des éléments d'Opportunity donnent l'échelle. Cette structure ressemble à un mini filon, à une fracture remplie d'une substance blanche déposée dans cette fracture par une circulation de fluide (froid ou chaud). Sur Terre, les plus fréquents de tels remplissages sont les remplissages de carbonates (calcite ou aragonite) déposés par des eaux (froides ou chaudes), des remplissages de silice (eaux chaudes), ou des remplissages de sulfates, sulfate de calcium (eaux chaudes ou froides) ou de baryum (eaux chaudes). La NASA n'a pas encore communiqué le résultats de ses éventuelles analyses. Mais, dans l'attente de ces résultats, cet affleurement suggère très fortement que la bordure d'Endeavour a été très fracturée et a été le siège d'abondantes circulations de fluides au sein de ces fractures. |

Figure 22. Analogie terrestre de filon | |

Les images suivantes ont été prises sur des blocs situés à l'Est-Sud-Est du cratère Odyssey.

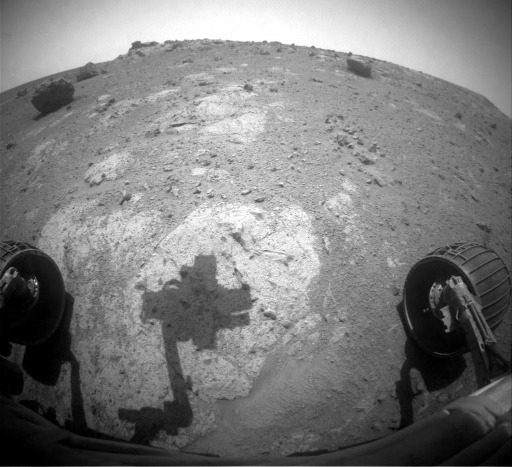

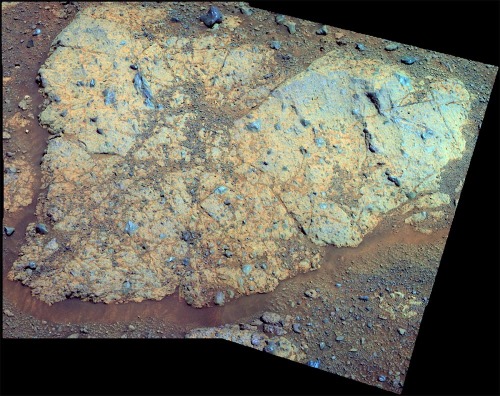

Source - © 2011 NASA/JPL-Caltech Les roues d'Opportunity donnent l'échelle. Même sur cette image brute, on voit que Chester Lake 1 est une brèche. | Source - © 2011 NASA/JPL-Caltech/Cornell/ASU Ce traitement, qui révèle et exagère les différences d'absorption en fonction de la longueur d'onde, montre bien que les éléments de cette brèche n'ont pas la même composition minéralogique que sa matrice. Cette brèche pourrait être une brèche d'impact, sans doute un gros fragment des éjectas d'Endeavour remobilisé et remis à la surface par l'impact d'Odyssey, bien que d'autres origines ne soient pas exclues. |

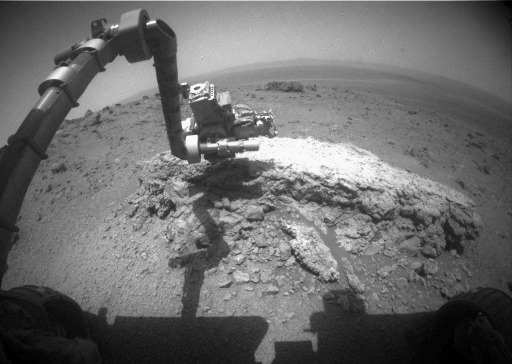

Source - © 2011 NASA/JPL-Caltech Le bras robotisé d'Opportunity donne l'échelle. Même sur cette image brute, on voit que Tisdale 2 est constitué de brèche. Figure 25. Vue générale du rocher nommé Tisdale 2 | Source - © 2011 NASA/JPL-Caltech/Cornell/ASU On voit très bien sa nature bréchique, ainsi que la « couleur » de sa face supérieure, très différente du coeur de la roche. |

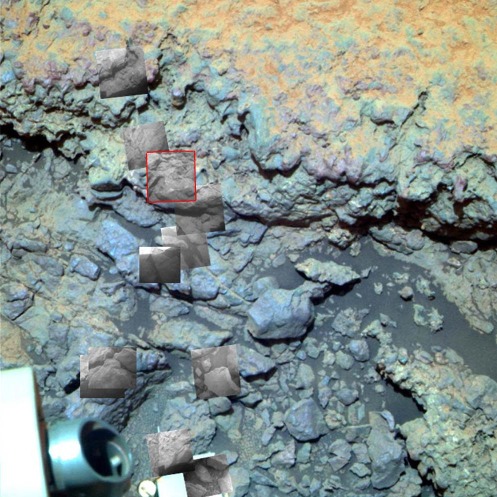

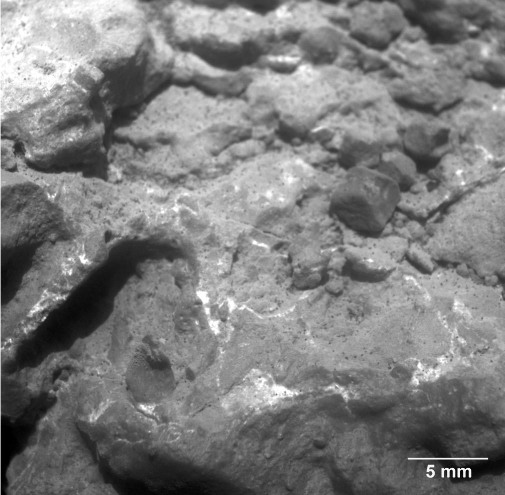

Source - © 2011 NASA/JPL-Caltech/Cornell/ASU/USGS/JHUAPL Cette brèche est très similaire aux brèches d'impact qu'on trouve autour des cratères terrestres, comme Rochechouart ; mais une autre origine n'est pas à exclure formellement. Les petits carrés en noir et blanc correspondent aux sites dont la NASA a fait des images haute résolution. Chaque carré mesure 3 cm de coté. Le carré entouré de rouge correspond à l'image suivante. Figure 27. Gros plan “fausses couleurs“ de Tisdale 2 | Source - © 2011 NASA/JPL-Caltech/Cornell/USGS L'image correspond à un carré de 3 cm de côté, voir localisation sur l'image précédente. À coté des clastes de taille pluri-centimétrique visibles sur les images précédentes, on observe des clastes millimétriques. L'hétérométrie de cette brèche est compatible avec sa nature supposée de brèche d'impact. Des petits filaments et taches blanches sont visibles entre certains clastes. Cela ressemble au résultat de l'imprégnation de cette brèche par des fluides qui y auraient circulé et déposé cette substance blanche dans tous les vides et interstices de la roche. Cette interprétation est compatible avec la présence des petits filons de la formation Cape York, présence qui suggérait une circulation de fluide à plus grande échelle. |

Source - © 2011 Pierre Thomas Brèche à matrice de barytine (sulfate de baryum) dans la région de Millau. La taille réelle de la photo est d'environ 10 cm x 10 cm. Figure 29. Analogie terrestre de brèche | |

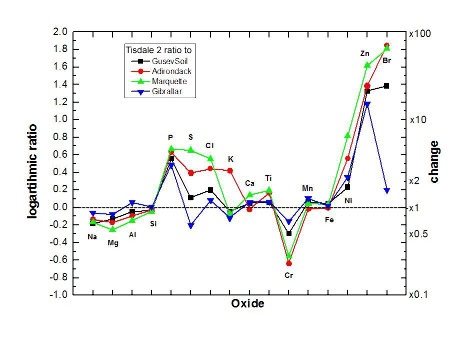

Ces analyses ont été effectuées par le spectromètre α à fluorescence rayon X. La résolution spatiale de ces analyses est « grossière ». Le spectromètre analyse la composition moyenne d'une surface de plusieurs cm de diamètre, donc en ne séparant pas clastes, matrice et éventuels dépôts hydrothermaux. Il s'agit du seul diagramme géochimique des environs d'Endeavour publié à ce jour. La présentation est inhabituelle. Ce diagramme représente le rapport (pour différents éléments chimiques) entre un secteur de Tisdale 2 (secteur nommé Timmins 1) et 4 autres échantillons martiens : un échantillon de sol du cratère Gusev, un basalte peu altéré analysé par Spirit(Adirondack), une strate riche en sulfates analysée par Opportunity (Gibraltar), une météorite rocheuse analysée sur Mars par Opportunity (Marquette). On peut ainsi comparer Tisdale 2 à deux roches représentatives de Mars : un basalte (Adirondack) et un sédiment (Gibraltar). Tisdale 2 est assez similaire à ces deux roches vis-à-vis du silicium, du calcium et du fer. Par rapport au basalte Adirondack, Tisdale 2 est légèrement plus pauvre en sodium magnésium et aluminium, très appauvri en chrome, enrichi de plus d'un facteur deux en phosphore, soufre, chlore, potassium et nickel, et très enrichi (de plusieurs dizaines de fois) en zinc et brome. Les différences avec Gibraltar (sédiment riche en soufre) sont plus faibles ; on note un fort enrichissement en phosphore et surtout en zinc. La NASA conclut qu'elle n'avait jamais analysé de telles roches sur Mars, et qu'après les analyses de Spirit dans les roches volcaniques, celles d'Opportunity dans les strates sédimentaires, on est en train de découvrir une nouvelle gamme de pétrographie martienne.