Image de la semaine | 09/06/2025

Des bancs de maërl sur l'ile de Fuerteventura (Canaries) et en Bretagne, et des bancs fossiles à Vigny (Val d'Oise)

09/06/2025

Auteur(s) / Autrice(s) :

Publié par :

- Olivier DequinceyENS de Lyon / DGESCO

Résumé

Le maërl (ou maerl, ou merl, ou… rhodolithe), un écosystème ou un dépôt littoral, actuel ou fossile (calcaire algaire).

Source - © 2025 — Agnès Boutraud

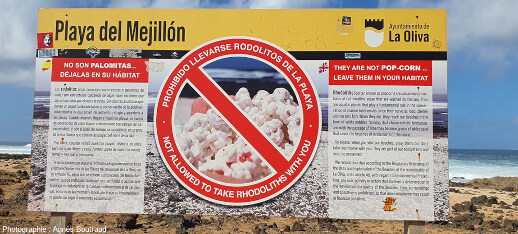

À gauche, vue sur la plage de Mejillòn sur l'ile de Fuerteventura (Canaries) qui est constituée de “graviers” millimétriques à centimétriques blancs (du maërl, également appelé rhodolithe) recouvrant un substrat basaltique.

À droite, gros plan sur une poignée de ces graviers (du maërl) qui semblent formés de “globules” coalescents et qui ressemblent à du pop-corn.

Localisation par fichier kmz de la plage à maërl de Mejillòn aux Canaries (ile de Fuerteventura).

Le maërl (également appelé rhodolithe = pierre rouge, en grec) est un nom collectif désignant un habitat et ses “habitants” majoritairement constitués d'algues rouges de l'ordre des Corallinacées. Parmi les algues rouges (ou Rhodophytes, algues pluricellulaires photo-autotrophes), les Corallinacées sécrètent et s'encroutent de calcaire (carbonate de calcium). Le maërl croît à un rythme d'environ 1 mm par an. Ces algues calcaires se développent en général sur un substrat meuble, à quelques mètres de profondeurs (jusqu'à 30 m) sous le niveau des plus basses mers. Fragmenté et transporté par les tempêtes, les courants, les marées et les vagues, le maërl peut s'accumuler sous forme de grains libres millimétriques à centimétriques et peut former de vastes bancs de “sables et graviers” dans des sites littoraux et sublittoraux, bancs qu'on appelle aussi maërl. Exposés à l'air libre et à la lumière, ces débris de Corallinacées perdent assez rapidement leurs couleurs rouge, rose, violette… et deviennent blancs.

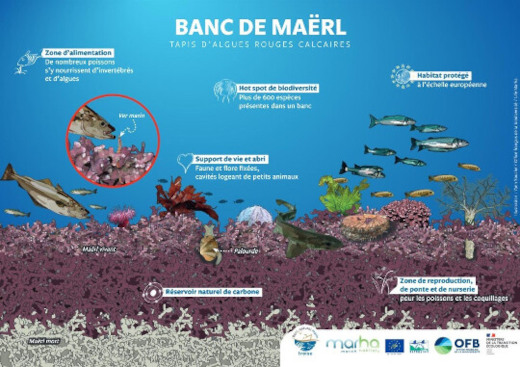

Les bancs de maërl en place (vivant et même mort) constituent une biocénose remarquable, comparable – toutes proportions gardées – au corail des mers chaudes. En France, le maërl se forme notamment le long des côtes de Bretagne. Il est plus rare mais présent en Manche-Est. Sous une autre forme, il existe aussi en Méditerranée. Dans l'archipel des Canaries, en particulier sur l'ile de Fuerteventura, ses débris forment quelques rares plages, dont la célèbre Playa del Mejillòn, objet des figures 1 à 11.

En France, surtout en Bretagne (et dans d'autres pays), le maërl est exploité par dragage, principalement comme amendement pour abaisser le pH des sols acides, pour sa richesse en oligo-éléments, comme agent de traitement de l'eau potable, et plus anecdotiquement en aquariophilie et comme gravillons pour aménager des allées de jardin. De l'ordre de 500 000 tonnes étaient draguées annuellement. Cette destruction des bancs en place menaçait la biodiversité des zones côtières, l'existence des zones de reproduction des poissons (et, par la même, la ressource halieutique)… Des directives européennes et françaises ont interdit l'exploitation du maërl en 2010. De nouvelles autorisations d'extraction sont accordées (avec des limitations de volume et de périodes d'extraction) depuis 2015.

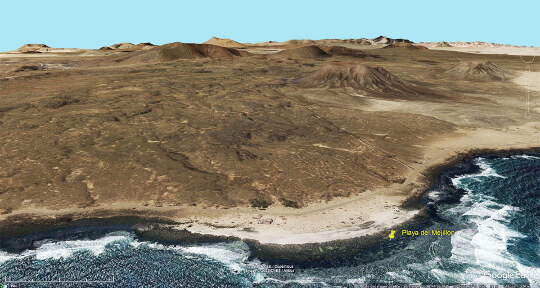

Source - © 2025 — Google Earth Street View Entre le banc de maërl et la mer, l'estran est constitué de basalte. À l'arrière-plan gauche, on voit des cônes volcaniques, très fréquents sur tout l'archipel des Canaries, en particulier sur l'ile voisine de Lanzarote (cf. Les cônes de scories à forte explosivité et autres tuff-rings, Parc National de Timanfaya, Lanzarote, îles Canaries (Espagne)). | |

Source - © 2025 — Agnès Boutraud Ce panneau informe les visiteurs sur ce que sont les “rhodoliths”, leur origine, leurs “rôles” dans la biodiversité et dans divers écosystèmes, ainsi que la nécessité de préserver ce site remarquable (prélèvement interdit). On aimerait que de telles informations soient aussi fréquentes en France qu'en Espagne. En France, en effet, si on sait bien interdire (en général sans expliquer pourquoi), l'information scientifique est le cadet des soucis des autorités (in)compétentes (cf., par exemple, les figures 25 et 26 de Les trois plus beaux affleurements de la limite K-T en Pays Basque : Bidart, Baie de Loya et Zumaia). La carrière de Vigny (figures 24 à 26, ci-dessous) est une heureuse exception. |

Source - © 2025 — Google Earth |

Des accumulations de débris de maërl ne se trouvent pas qu'à Fuerteventura. On en trouve dans de nombreuses zones d'accumulation et autres trous d'eau des côtes bretonnes. Nous vous montrons 4 photographies prises à l'ile Callot au large de Carantec (Finistère), ile qui a la particularité d'être reliée au continent par une route praticable à marée basse mais submergée à marée haute.

Source - © 2025 — Google Earth Street View De nombreux bancs de maërl s'observent à marée basse le long de la route et sur les plages de l'ile. Localisation par fichier kmz de l'ile Callot (Finistère). |

Source - © 2021 — Marc Coudel |

Source - © 2021 — Marc Coudel Restés moins longtemps à l'air et à la lumière, les fragments de Corallinacées ne sont pas tous complètement décolorés et certains ont gardé leur couleur rouge. |

Source - © 2021 — Marc Coudel Restés moins longtemps à l'air et à la lumière, les fragments de Corallinacées ne sont pas tous complètement décolorés et certains ont gardé leur couleur rouge. |

La protection du maërl “vivant” et de cet écosystème si particulier étant devenu une préoccupation majeure, les “instances” politiques et culturelles essaient de sensibiliser grand public et autorités locales à ce problème. En témoignent trois phototgraphies extraites du journal Ouest France, d'Océanopolis (centre de culture scientifique consacré à l'océan, situé à Brest) et du Parc naturel marin Iroise / Office français de la biodiversité.

Source - © 2024 — Alain Pibot / Ouest-France |

Source - © 2025 — Olivier Dugornay - Océanopolis Cette couleur est due à des pigments qui “masquent” la couleur de la chlorophylle pourtant bien présente (caroténoïdes, phycobiliprotéines…). |

Source - © 2021 — Yann Souché / OFB / Life Marha Cette affiche a été réalisée dans le cadre du projet Life Marha (Marine Habitats) financé à hauteur de 60 % par l'Union européenne. Il présente la biodiversité et le “rôle” écologique de cet habitat fragile. | |

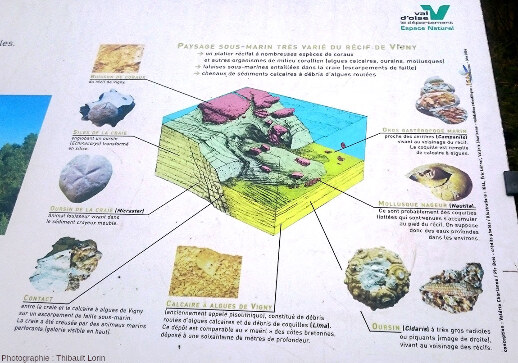

Ces accumulations de débris d'algues calcaires plus ou moins fragmentés et roulés peuvent être conservés, fossilisés et constituer de véritables roches : des calcaires algaires. Un gisement français de ce type de calcaire est très célèbre, le gisement de calcaire de Vigny (Val d'Oise), car il a participé, en 1848, à définir le stratotype du Danien (−66 à −61,6 Ma), le premier étage du Cénozoïque. Le site de l'INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) décrit comme suit la formation de ce calcaire de Vigny(lien externe - nouvelle fenêtre).

Le calcaire de Vigny expose le seul complexe récifal préservé et connu dans le Tertiaire du bassin de Paris. Le calcaire récifal à madrépores et le calcaire périrécifal à algues roulées (le « calcaire pisolithique » des anciens auteurs) se sont mises en place dans un chenal sous-marin au pied de l'ancien récif corallien. Ce calcaire était exploité (pour la construction) dans une carrière (fermée en 2001), carrière maintenant transformée en réserve naturelle, la Réserve Naturelle Régionale du site géologique de Vigny-Longuesse.

Source - © 2008 — Arnodino - CC BY-SA 3.0 Cette carrière fait maintenant partie de la Réserve naturelle régionale du site géologique de Vigny-Longuesse, réserve qui couvre 22 hectares et qui, outre ses richesses géologiques, possède une grande diversité biologique. Localisation par fichier kmz de la carrière de calcaire algaire de Vigny-Longuesse (Val d'Oise). | |

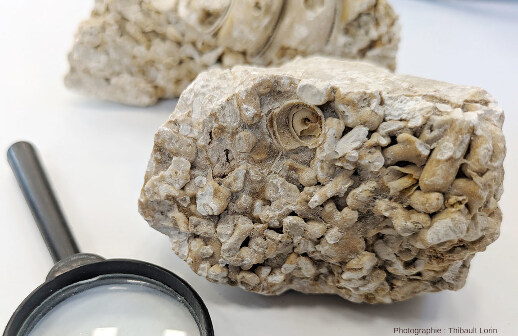

Source - © 2019 — Thibault Lorin Cette roche est constituée de débris roulés d'algues calcaires. Une patine argilo-calcaire recouvre ce vieux front de taille et rend les “globules algaires” nettement moins visibles que sur les échantillons des collections ou même les murs des maisons. Cette couche contient aussi des rognons de silex de taille décimétrique. |

Source - © 2019 — Thibault Lorin Cette roche est constituée de débris roulés d'algues calcaires. Une patine argilo-calcaire recouvre ce vieux front de taille et rend les “globules algaires” nettement moins visibles que sur les échantillons des collections ou même les murs des maisons. Cette couche contient aussi des rognons de silex de taille décimétrique. |

Source - © 2019 — Thibault Lorin |

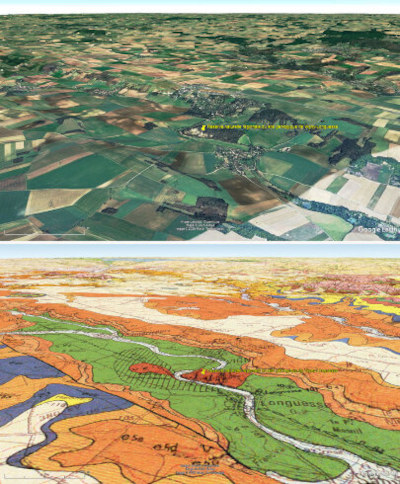

Source - © 2025 — BRGM / Google Earth Cette carrière exploitait un banc de calcaire récifal et un banc de calcaire péri-récifal riche en débris roulés d'algues calcaires. Ces calcaires récifaux et péri-récifaux datent du Danien (en orange foncé, e1 sur la carte géologique), directement “posé” sur le Campanien (c6) car il manque le Maastrichtien (c7). Ce Campanien et ce Danien affleurent à la faveur d'une ondulation anticlinale (une « boutonnière ») comme vu à Versailles la semaine dernière (cf. L'orientation du château et des jardins de Versailles, l'approvisionnement en gaz de Paris et la « compression pyrénéenne »). |

Source - © 2025 — Google Earth