Image de la semaine | 02/06/2025

L'orientation du château et des jardins de Versailles, l'approvisionnement en gaz de Paris et la « compression pyrénéenne »

02/06/2025

Auteur(s) / Autrice(s) :

Publié par :

- Olivier DequinceyENS de Lyon / DGESCO

Résumé

De l’incidence de la formation des Pyrénées sur l’orientation du château de Versailles et sur le stockage souterrain de gaz dans le Bassin parisien.

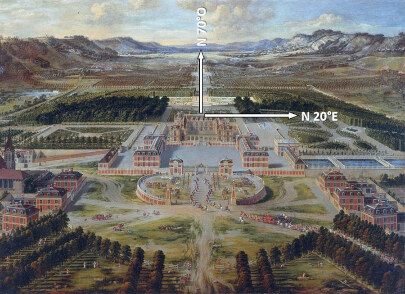

Source - © 1668 — Pierre Patel (1604-1676)

Cette vue est orientée vers l'Ouest-Nord-Ouest (N70°O), cf. figure suivante. Ce tableau ressemble à une vue aérienne bien qu'on soit plus d'un siècle avant le premier vol de la première montgolfière (le premier vol humain en montgolfière a eu lieu à Versailles en 1783). Le peintre avait un talent certain car il savait bien représenter de façon imagée la topographie et le paysage déterminés depuis le sol ! Si on compare ce tableau avec la figure 3, on voit que cette vue respecte les reliefs et leurs orientations, bien que le peintre ait exagéré ces reliefs. On voit très bien que le paysage forme une “gouttière”, qu'il est “ouvert” dans la direction ONO (N70°O), plus “fermé” dans les autres directions. Les bâtiments sont construits parallèlement ou perpendiculairement à cette direction ; les bassins et les principales allées des jardins sont aménagés parallèlement à cette direction sur une grande longueur et où la vue est bien dégagée.

Ce tableau est conservé au Musée de l'Histoire de France situé dans le Château de Versailles.

Localisation par fichier kmz du château de Versailles.

Source - © 1668 — Pierre Patel (1604-1676) , modifié |

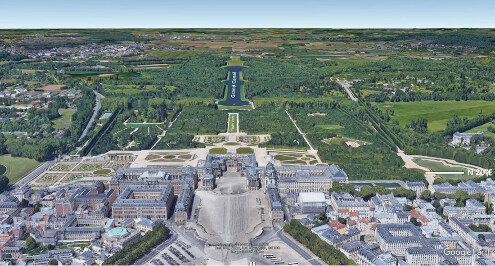

Source - © 2025 — D'après Google Earth Contrairement au tableau, les ailes latérales sont construites et bien visibles. Ailes latérales et façade occidentale où se trouve la célébrissime Galerie des Glaces sont allongées dans la direction N20°E (et leur fenêtre s'ouvrent vers le N70°O), perpendiculairement aux principaux éléments des jardins (Grand Canal, Tapis vert…) qui sont orientés N70°O, la direction dans laquelle la vue est dégagée et où il n'y a pas de relief car la topographie forme une “gouttière” très évasée. Le roi et la cour regardant par les fenêtres de la Galerie des Glaces pouvaient donc jouir d'une très belle vue, et du soleil couchant. |

Le château de Versailles et ses jardins ont été construits en plusieurs étapes, à l'emplacement d'un “petit” château construit sous le règne de Louis XIII (1601-1643) dans les années 1630. Ce premier château construit par l'architecte ingénieur Philibert Le Roy remplaçait lui-même un pavillon de chasse. Le jeune Louis XIV (né en 1638, officiellement roi en 1643 à la mort de son père, régnant effectivement à partir 1651 et mort en 1715) réaménage ce premier château de 1660 à 1664. Puis, les grands travaux de construction de l'actuel château démarrèrent en 1664 et se poursuivent jusqu'en 1710. Le château et ses jardins avaient alors acquis les grandes lignes de leur physionomie actuelle. Louis XV et Louis XVI n'ajoutèrent que des aménagements “relativement marginaux”. Philibert Le Roy puis les architectes de Louis XIV (principalement Louis Le Vau pour le château et André Le Nôtre pour les jardins) orientèrent les bâtiments, les allées, les bassins… en fonction de la topographie locale (une “gouttière” évasée) de façon à ce que la vue depuis les terrasses et les fenêtres soit bien dégagée en direction de l'Ouest-Nord-Ouest, la direction d'allongement du Grand Canal. C'est donc la topographie locale qui a guidé l'orientation des bâtiments, des jardins, et du Grand Canal. Et la topographie locale a été guidée par la géologie, en particulier par les ondulations anticlinales et synclinales qui ont flexuré le Bassin parisien pendant le Paléocène, l'Éocène et le début de l'Oligocène. Ce “flambage” est contemporain de ce qui est souvent appelé la « compression pyrénéenne », au sens large, et la direction de ces ondulations est approximativement perpendiculaire à la direction de cette compression qui, au Sud de la France, a engendré la chaine pyrénéo-provençale. Et bien que Louis XIV aurait déclaré en 1700 « il n'y a plus de Pyrénées » quand il a réussi à placer son petit-fils (Philippe V) sur le trône d'Espagne (le 16 novembre 1700), il semble bien que Versailles ne soit ce qu'il est que « grâce aux Pyrénées ». Mais Louis XIV n'était pas géologue.

Source - © - — D'après chateauversailles.fr On dit que le jeune Louis XV jouait sur ces terrasses [on rappelle que Louis XV (1710-1774) était l'arrière-petit-fils de Louis XIV mort en 1715 quand Louis XV n'avait que 5 ans]. L'importance de la perspective et de la vue dégagée vers l'ONO sautent aux yeux. Du centre de l'image, on voit le bassin de Latone, le Tapis vert et le Grand Canal. Entre le Tapis vert et le Grand Canal, on devine le bassin d'Apollon. | |

Source - © 2011 — D'après Trizek - CC BY-SA 3.0 , modifié Les jets d'eau jaillissent du bassin d'Apollon (cf. figure suivante). |

Source - © - — @chateauversailles / Threads Au premier plan le bassin d'Apollon, et à l'arrière-plan la façade du château de Versailles éclairée par le soleil de fin d'après-midi. On comprend pourquoi l'orientation du château du Roi Soleil, de ses jardins… a été importante pour ses concepteurs. Les hautes baies vitrées qu'on voit à la base du château (elles sont en fait au premier étage, mais le rez-de-chaussée est caché par des terrasses au premier plan) correspondent aux fenêtres de la Galerie des Glaces. |

Source - © 2025 — D'après Google Earth Cette vue, prise dans la même direction que la figure 6 et dans la direction opposée des figures 1 à 5 montre le souci de la perspective qu'avaient les bâtisseurs de Versailles, de ses jardins et de la ville les entourant. |

Source - © 2013 — D'après TouCanWings - CC BY-SA 3.0 , modifié Les façades de la Galerie des Glaces (GG) et des ailes Nord (AN) et Sud (AS), d'où la vue est dégagée vers l'Ouest-Nord-Ouest sont bien éclairées par le Soleil. Louis XIV, le Roi Soleil, pouvait parader. |

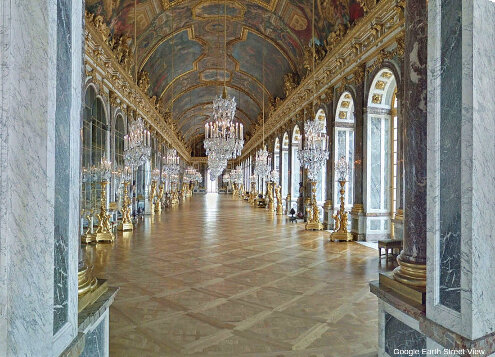

Source - © 2025 — D'après Google Earth Street View Les fenêtres d'où la vue est dégagée vers l'ONO, les jardins, le Tapis vert et le Grand Canal sont à gauche, les miroirs à droite. |

Source - © 2025 — D'après Google Earth Street View Les fenêtres d'où la vue est dégagée vers l'ONO, les jardins, le Tapis vert et le Grand Canal sont à droite, les miroirs à gauche. En prolongeant tout droit cette galerie par la pensée, on arriverait, 700 km au Sud-Sud-Ouest… aux Pyrénées. On peut noter la variété des marbres utilisés pour les colonnes, les embrasures des fenêtres… Marbres qui, pour la plupart, viennent… des Pyrénées (voir, par exemple, pages 61 et 62 du guide géologique du Tour de France 2025). |

Source - © 2025 — D'après Google Earth Street View Malgré le montant de la fenêtre et la surexposition de l'extérieur sur cette image Google Earth Steet View (qui permet de bien voir les marbres intérieurs) on devine que le “paysage” qu'on voit par la fenêtre (ou qu'on verrait depuis le balcon qu'on voit juste derrière les vitres) serait identique à celui de la figure 4, avec sa si belle perspective. |

Source - © 2025 — Valérie Boutin Avec ce réglage on voit bien la beauté et la symétrie des jardins et l'importance de l'orientation, mieux que sur la figure précédente. On se rend compte que le “paysage” qu'on voit par la fenêtre (et qu'on verrait depuis le balcon qu'on voit juste derrière les vitres) serait identique à celui de la figure 4. |

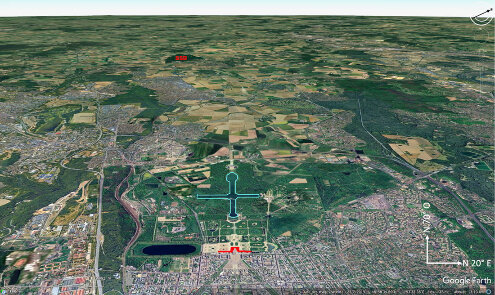

Source - © 2025 — D'après Google Earth

Le château de Versailles, sa Galerie des Glaces et ses deux ailes sont figurés en rouge ; sur la photo, le Grand Canal est entouré de bleu. SSB correspond au Stockage Souterrain de Beynes (cf. figures 17 à 21). Cette image est à comparer avec la figure suivante représentant la carte géologique (carte à 1/50 000 de Versailles) avec la même échelle et la même projection.

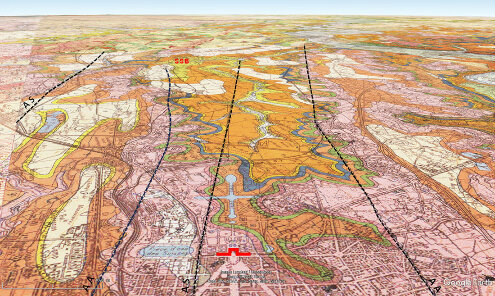

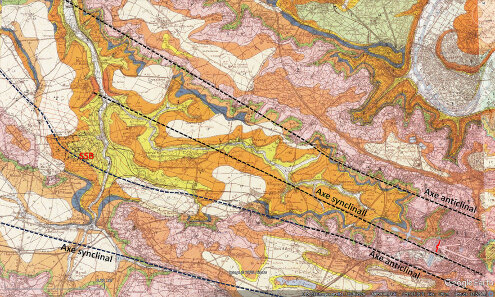

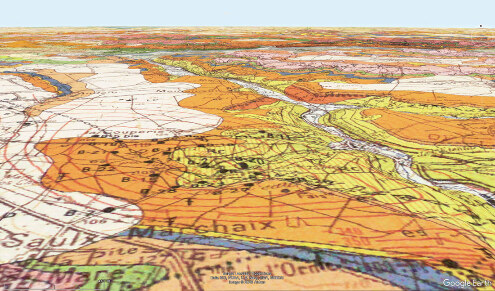

Source - © 2025 — D'après BRGM / Google Earth, modifié

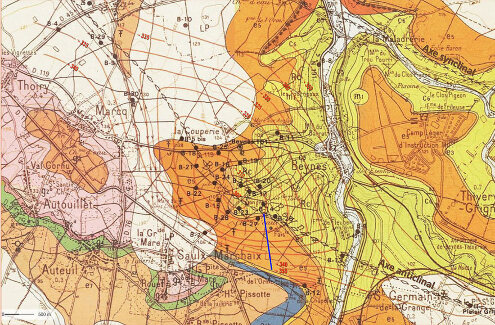

Le château de Versailles, sa Galerie des Glaces et ses deux ailes sont figurés en rouge. Des axes de pli (ou plutôt d'ondulation) sont figurés sur la cartes géologique et je les ai renforcés pour en augmenter la visibilité. AA représente des axes d'anticlinaux, et AS des axes de synclinaux. Un axe synclinal passe juste au Sud du château (le synclinal dit du Ru de Gally, numéroté 16 sur la figure 22). On note que le Grand Canal et la direction de la vue depuis la Galerie des Glaces sont approximativement parallèles à ces axes, et que les ailes du château et l'allongement de la Galerie des Glace leur sont perpendiculaires. C'est la direction de ces axes d'ondulations anticlinales et synclinales qui “gouverne” la topographie, le paysage, et donc l'orientation des bâtiments, des jardins et des bassins et la vue depuis le château. Ces ondulations anticlinales et synclinales cartées par le BRGM n'affectent que très peu les couches les plus superficielles (Oligocène, g1, g2 et g3) mais essentiellement les couches plus profondes (Éocène, Paléocène et Crétacé, C6 à e7). Ces plissements ont surtout été identifiés par des données géophysiques (sismologie…). SSB localise le Stockage Souterrain de Beynes (cf. fig. 17 à 21).

Source - © 2025 — D'après Google Earth, modifié Les légendes sont les mêmes que pour les deux figures précédentes. Un axe synclinal passe juste au Sud du château de Versailles (le synclinal du Ru de Gally, numéroté 16 sur la figure 22). Comme dans la figure 13, on note que le Grand Canal et la direction de la vue depuis la Galerie des Glaces sont approximativement parallèles à ces axes, et que les ailes du château et l'allongement de la Galerie des Glace leur sont perpendiculaires. C'est la direction de ces axes d'ondulations anticlinales et synclinales qui “gouverne” la topographie, le paysage, la vue depuis le château et donc l'orientation des bâtiments et des jardins. Ces ondulations anticlinales et synclinales cartées par le BRGM n'affectent que très peu les couches les plus superficielles (Oligocène, g1, g2 et g3) mais surtout les couches plus profondes (Éocène, Paléocène et Crétacé, C6 à e7). |

Source - © 2025 — D'après BRGM / Google Earth, modifié Les légendes sont les mêmes que pour les deux figures précédentes. Un axe synclinal passe juste au Sud du château de Versailles (le synclinal du Ru de Gally, numéroté 16 sur la figure 22). Comme dans la figure 13, on note que le Grand Canal et la direction de la vue depuis la Galerie des Glaces sont approximativement parallèles à ces axes, et que les ailes du château et l'allongement de la Galerie des Glace leur sont perpendiculaires. C'est la direction de ces axes d'ondulations anticlinales et synclinales qui “gouverne” la topographie, le paysage, la vue depuis le château et donc l'orientation des bâtiments et des jardins. Ces ondulations anticlinales et synclinales cartées par le BRGM n'affectent que très peu les couches les plus superficielles (Oligocène, g1, g2 et g3) mais surtout les couches plus profondes (Éocène, Paléocène et Crétacé, C6 à e7). |

On peut noter une “curiosité” géologique. On apprend dans tous les cours de géologie que les anticlinaux et les synclinaux se reconnaissent et se distinguent sur les cartes géologiques grâce à l'âge des terrains qui les constituent. Les synclinaux ont leur centre occupé par les terrains les plus jeunes, et c'est inverse pour les anticlinaux où ce sont les terrains les plus vieux qui occupent le centre. On voit très bien, en particulier sur la figure 15 que l'axe carté comme axe synclinal sur la carte géologique correspond aux terrains les plus vieux (Éocène et Crétacé supérieur).

Les mouvements tectoniques ayant affecté la région sont très faibles, et les pendages des couches à l'affleurement ne dépassent pas 1 ou 2 degrés. Ces mouvements tectoniques se sont étalés sur une trentaine de millions d'années, pendant que la sédimentation variait d'une sédimentation marine (peu profonde) à une sédimentation côtière voire franchement continentale (lacustre). Ces mouvements tectoniques ont fortement influencé la nature et l'épaisseur des sédiments, l'importance de l'érosion pendant les périodes émergées… Les affleurements des roches “anciennes” au cœur du synclinal du Ru de Gally (au centre des figures 14 et 16, numéroté 16 sur la figure 22) sont plus dus à l'érosion du ruisseau le parcourant (le Ru de Gally), érosion plus importante dans la gouttière morphologique que représente cette ondulation synclinale.

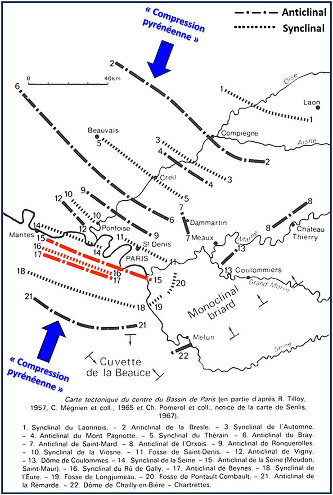

Ces ondulations ont une direction et un âge compatibles avec le raccourcissement qui a engendré, beaucoup plus au Sud, les Pyrénées et la Provence, raccourcissement dû à la convergence Europe-Afrique, avant l'ouverture de la Méditerranée occidentale qui débute à l'Oligocène terminal / Miocène inférieur. C'est pour cela que ce raccourcissement et cette compression sont souvent appelés (avec de guillemets) « compression pyrénéenne ».

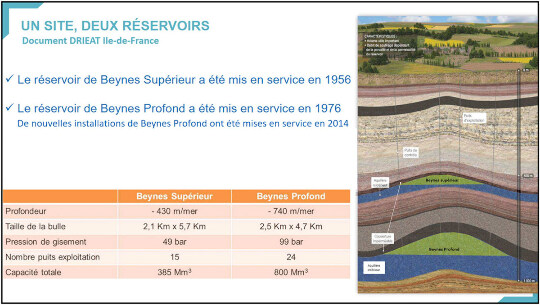

Cette « compression pyrénéenne » dans le centre du Bassin parisien n'est pas qu'une simple curiosité géologique. En effet, ces ondulations engendrent des anticlinaux, certes peu accentués, mais bien réels sous les couches les plus superficielles. Or la série sédimentaire du Bassin parisien contient, dans la région de Versailles, deux doublets constitués d'une couche poreuse et perméable surmontée d'une couche imperméable : les sables wealdiens surmontés d'argiles barrémiennes dans le Crétacé inférieur, et les sables et grès de Glos surmontés d'argiles kimméridgiennes dans le Jurassique supérieur. Ces deux niveaux perméables contiennent naturellement des aquifères captifs. Dans les ondulations anticlinales, on peut injecter du gaz (du méthane), qui prend la place de l'eau, et constituer ainsi des réserves souterraines en remplissant ces réservoirs pendant l'été (période de faible consommation) avec du méthane apporté par gazoducs (cf. fig. 14 de Les principales sources du méthane atmosphérique, l'un des principaux gaz à effet de serre) pour le récupérer pendant l'hiver, période pendant laquelle la consommation est la plus forte. C'est dans l'anticlinal de Beynes, au Sud du synclinal du Ru de Gally, qu'a été installé le site de stockage de Beynes, le premier réservoir souterrain de méthane de France. C'était en 1956, quand le gazoduc de gaz naturel venant d'Aquitaine (le gaz de Lacq) venait d'arriver en région parisienne (avant, le gaz était fabriqué dans des usines à gaz installées dans chaque ville).

Source - © 2025 — D'après Google Earth Chaque tache blanche dans la forêt correspond à une station d'injection / exploitation de gaz (voir la figure 19). Localisation par fichier kmz du site de stockage souterrain de Beynes (Yvelines). |

Source - © 2025 — D'après BRGM / Google Earth Chaque point noir numéroté correspond à un forage (injection / exploitation, contrôle…) du site de stockage souterrain de Beynes. Les lignes orangées-marrons correspondent aux isobathes du toit du Wealdien (sable du Crétacé inférieur). |

Source - © 2025 — D'après BRGM / Géoportail, modifié Sur cette carte, le BRGM a figuré par les lignes orangées-marrons les isobathes du toit des sables wealdiens (Crétacé inférieur), le réservoir supérieur où est stocké le méthane. Les chiffres (dont j'ai renforcé la visibilité) indiquent la profondeur de ces isobathes, mesurée en mètre par rapport au niveau de la mer. Ces lignes isobathes dessinent un dôme culminant à −307 m, soit 416 m sous la surface actuelle. Avec la profondeur indiquée le long des isobathes, on peut calculer le pourcentage de la pente des flancs de ce dôme. Le long du trait bleu (1 km de long, 40 m de dénivelé), le pourcentage est de 4 %, soit un pendage de 2,3°. On voit que ces anticlinaux du Bassin parisien ont de très faibles pendages ; on n'est pas dans les Alpes ni dans… les Pyrénées ! | |

Source - © 2025 — D'après Google Earth Street View |

Source - © 2022 — D'après storengy / DRIEAT , modifié Ce stockage comprend en fait deux réservoirs superposés, où des injections de gaz ont remplacé de l'eau dans deux aquifères captifs : Beynes supérieur où le gaz est contenu dans des sables wealdiens surmontés d'argiles barrémiennes (≈ 130 Ma), et Beynes profond dans des sables et grès oxfordiens surmontés d'argiles kimméridgiennes (≈ 155 Ma). Ces deux aquifères sont figurés en bleu quand ils sont “pleins d'eau”, ils sont figurés en vert quand du méthane a remplacé l'eau. |

Source - © 1986 — D'après Pomerol et Feugueur, Guide Géologique Régionaux - Bassin Parisien, Masson, modifié

Les trois axes de plis passant par l'agglomération de Versailles sont figurés en rouge. Le synclinal du Ru de Gally est légendé 16, l'anticlinal de Beynes 17. La « compression pyrénéenne », perpendiculaire aux plis, correspond aux flèches bleues.

Source - © 2025 — D'après Google Earth, modifié

La direction de l'allongement de la Galerie de Glaces et des ailes du château (N20°E) est matérialisée par le trait jaune, prolongé jusqu'aux Pyrénées. La direction des axes de plis et du Grand canal par le petit trait orange. La « compression pyrénéenne », perpendiculaire à la chaine des Pyrénées, est matérialisée par une flèche jaune.

Qui savait qu'outre d'avoir “orienté” la construction du château de Versailles et de ses jardins, la « compression pyrénéenne » permet aux Parisiens de se chauffer l'hiver ?

Mais s'il semble évident aux géologues, géographes et autres géomorphologues que les concepteurs du château et des jardins de Versailles ont tenu le plus grand compte de la topographie locale, elle-même influencée par l'histoire géologique régionale, d'aucuns cherchent une autre explication pour expliquer la géométrie de Versailles. Certains milieux de la droite chrétienne proposent que l'orientation du château soit commandée par la direction du tombeau du Christ(lien externe - nouvelle fenêtre). Selon ces milieux, si on suit la direction du Grand Canal vers l'Est-Sud-Est, on traverse perpendiculairement le château en passant par le centre de la Galerie des Glaces, et on arrive, 3 360 km plus loin, à Jérusalem. On peut remarquer que cette orientation n'est pas très “respectueuse” pour ce lieu saint. En effet, si on regarde par les fenêtres de la Galerie des Glaces, on tourne le dos à Jérusalem (… mais si on admire le château depuis les jardins, alors on regarde dans le “bon” sens…). Avec Google Earth, et sans faire de compliqués calculs en géométrie sphérique, on peut vérifier si cette affirmation est vraie. Et bien, aux incertitudes inhérentes à l'usage rapide de Google Earth, elle l'est ! Mais si, certes, un grand cercle passant par Versailles avec une orientation parallèle au Grand Canal et perpendiculaire au château passe par Jérusalem, il passe aussi par d'autres lieux “emblématiques”. Si on suit ce grand cercle en direction de l'Est, on passe par Venise au bout de 10° de longitude (le Grand Canal de Versailles “pointe” vers le Grand Canal de Venise, est-ce un hasard ?) avant d'arriver à Jérusalem au bout de 33°. Si on part en direction de l'Ouest, on passe par New-York au bout de 73°, puis par Mexico au bout de 98°, et on passe juste au Sud de Mururoa au bout de 137° vers l'Ouest (localité certes devenue “célèbre” bien plus tard).

Philibert Le Roy, Louis Le Vau et André Le Nôtre étaient-ils des chrétiens fervents, ou des admirateurs des doges de Venise, de Wall Street et de sa bourse, des dieux aztèques, et des essais nucléaires français à venir ? On peut aussi proposer que le Dieu des Chrétiens et/ou ceux des Aztèques, qui sont omniscients et omnipotents, ont orienté la compression pyrénéenne pour que, 45 millions d'années plus tard, le paysage versaillais amène les architectes à orienter le château en direction de Jérusalem et/ou de Mexico. On peut remarquer que les dieux des Aztèques sont plus « malins » que le Dieu des Chrétiens, car le château de Versailles, depuis la Galerie des Glaces, “tourne le dos” à Jérusalem, alors qu'il “regarde” en direction de Mexico. On peut aussi proposer que le hasard… fasse parfois les choses (en bien ou en mal, à postériori).

Source - © 2025 — D'après Google Earth, modifié

Outre que ce grand cercle est parallèle aux flexures anticlinales et synclinales affectant la région parisienne (et est perpendiculaire à la « compression pyrénéenne », trait vert), ce grand cercle passe par aussi Venise, Jérusalem, Mururoa, Mexico et New-York. De quoi faire réfléchir ceux qui proposent que Versailles ait été construit en fonction de la direction du tombeau du Christ !

Le Tour de France 2025 passera à Versailles lors de sa dernière étape du 27 juillet, ce qui a donné l’idée de rechercher les curiosités géologiques locales qui ont été exposées ici.

Pour accompagner cette épreuve cycliste de 21 étapes, du 5 au 27 juillet 2025, un livret d’aide au commentaire géologique du Tour de France 2025 a été réalisé par Patrick De Wever (MNHN) avec la collaboration de Pierre Thomas (ENS de Lyon) et l’aide de plus d’une quinzaine de géologues connaissant plus particulièrement telle ou telle partie du parcours. Initialement destiné aux médias et aux différents diffuseurs afin de permettre l’insertion de commentaire géologiques lors des retransmissions pour compléter les habituels commentaires toponymiques, géographiques, historiques, ce livret-guide du Tour, simple d’accès, peut aussi, bien sûr, intéresser tous les amateurs de géologie curieux de découvrir ou redécouvrir les curiosités de leur environnement proche ou de leur lieu de villégiature… avant, pendant ou après le Tour de France.