Image de la semaine | 26/05/2025

Survoler l'Ardèche en avion à l'Ouest de Montélimar, 2/ le socle hercynien

26/05/2025

Auteur(s) / Autrice(s) :

Publié par :

- Olivier DequinceyENS de Lyon / DGESCO

Résumé

Le socle ardéchois vu depuis un avion de tourisme. Crêtes et vallées dans granites, gneiss et micaschistes.

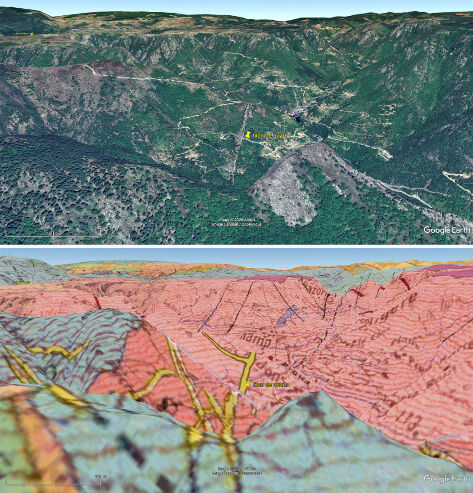

Source - © 2025 — D'après BRGM / Google Earth, modifié

La première partie du trajet que nous vous avons montré la semaine dernière concerne le premier tiers du trajet (de Montélimar – Drôme – aux Vans – Ardèche , au-dessus des cartes géologiques BRGM à 1/50 000 du Crest, d'Aubenas et de Bessèges) ; il ne survole que la couverture sédimentaire (du Trias au Crétacé). Les deux autres tiers font l'objet de l'article de cette semaine où nous survolerons le socle hercynien au-dessus des cartes géologiques BRGM à 1/50 000 de Bessèges, de Largentière et de Burzet. Le socle et sa couverture sont séparés par une discordance (parfois par une faille) matérialisée ici par la ligne jaune pointillée. Les numéros blancs correspondent à la localisation approximative de l'avion d'où ont été prises les photos ayant ce numéro, numérotées dans l'ordre chronologique des prises de vue.

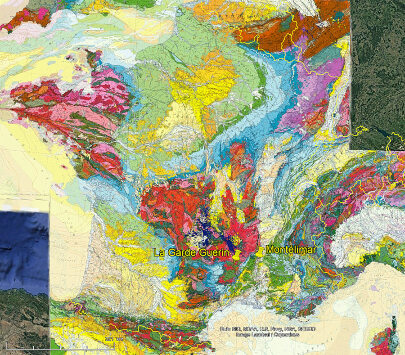

Localisation du point de départ, Montélimar et du point le plus à l'Ouest du survol, La Garde-Guérin.

Source - © 2025 — D'après Google Earth, modifié

La première partie du trajet que nous vous avons montré la semaine dernière concerne le premier tiers du trajet (de Montélimar – Drôme – aux Vans – Ardèche), qui ne survole que la couverture sédimentaire (du Trias au Crétacé). Les deux autres tiers qui font l'objet de l'article de cette semaine où nous survolerons le socle hercynien. Les numéros blancs correspondent à la localisation approximative de l'avion d'où ont été prises les photos ayant ce numéro, numérotées dans l'ordre chronologique des prises de vue.

Les photographies présentées ici sont des photographies aériennes prises en avril 2025 lors d'un survol de l'Ardèche en petit avion de tourisme piloté par mon ami Mehdi Bennourine. Les conditions de prises de vue “artisanales” expliquent la netteté pas toujours parfaite, la présence de reflets…

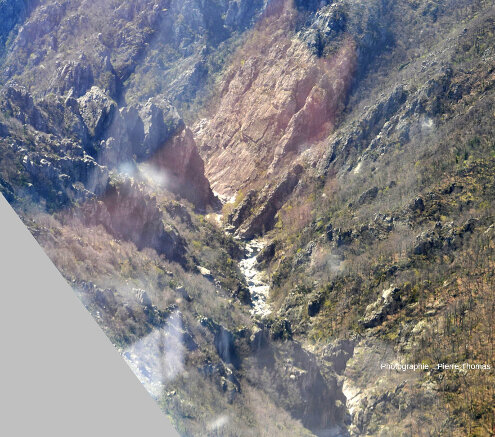

Source - © 2025 — Pierre Thomas

On voit une vallée assez étroite et profonde, la vallée de la Borne (2 à 3 km d'un bord à l'autre, environ 500 m de profondeur) entaillant un plateau assez plat, de 900 à 1000 m d'altitude. Toutes les roches des premier et second plans sont du granite (le granite de la Borne, en rose sur la carte géologique de la figure 1). Ce granite est intrusif dans une série de gneiss et de micaschistes qui forme tout l'arrière-plan (en différents verts, jaunes et orangés sur la figure 1). La surface supérieure de l'ensemble série métamorphique + granite de Borne représente la pénéplaine post-hercynienne / anté-triasique résultant de l'effondrement gravitaire et de l'érosion de la chaine hercynienne. Cette pénéplaine est localement recouverte de minces placages de Trias gréseux (en violet sur la carte de figure 1, T sur la photo) qu'on distingue du granite car ces placages de Trias sont beaucoup plus recouverts de forêts. Cette pénéplaine, maintenant située à une altitude de 900 à 1000 m, devait, au Trias, être à une altitude voisine de celle du niveau de la mer car le Trias contient des indices de sédimentation marine. Il y a donc eu une surrection de tout l'Est du Massif Central. Cette surrection est “récente”, comme le montre la “fraicheur” du relief dû au creusement des vallées. Cette surrection dont les causes sont discutées est datée du Mio-pliocène.

Toute la suite de cet article (figures 4 à 29), qui respectera l'ordre chronologique des prises de vues, sera essentiellement morphologique, sans commentaires “génétiques”. Nous vous montrerons des vallées plus ou moins encaissées aux flancs plus ou moins raides, des détails de la morphologie engendrée par cette érosion, des figures géologiques “particulières ”…

Source - © 2025 — Pierre Thomas Vue depuis un avion, on peut hésiter entre (1) un dyke de volcanisme récent (plio-quaternaire, très présent en Ardèche mais la couleur ne plaide pas en faveur de cette solution), (2) une faille indurée, (3) un filon de quartz comme il en existe tant dans la chaine hercynienne (cf. Quelques filons de quartz dans la chaine hercynienne : l'ile Callot (29), Roche d'Agoux (63), Saint-Paul-la Roche (24)), la couleur plaide pour cette dernière solution. Les cartes géologiques de Bessèges et de Largentière indiquent qu'il s'agit d'un filon de quartz. Localisation par fichier kmz d’un méga-filon de quartz ardéchois. |

Source - © 2025 — Pierre Thomas Vue depuis un avion, on peut hésiter entre (1) un dyke de volcanisme récent (plio-quaternaire, très présent en Ardèche mais la couleur ne plaide pas en faveur de cette solution), (2) une faille indurée, (3) un filon de quartz comme il en existe tant dans la chaine hercynienne (cf. Quelques filons de quartz dans la chaine hercynienne : l'ile Callot (29), Roche d'Agoux (63), Saint-Paul-la Roche (24)), la couleur plaide pour cette dernière solution. Les cartes géologiques de Bessèges et de Largentière indiquent qu'il s'agit d'un filon de quartz. |

Source - © 2025 — Pierre Thomas Vue depuis un avion, on peut hésiter entre (1) un dyke de volcanisme récent (plio-quaternaire, très présent en Ardèche mais la couleur ne plaide pas en faveur de cette solution), (2) une faille indurée, (3) un filon de quartz comme il en existe tant dans la chaine hercynienne (cf. Quelques filons de quartz dans la chaine hercynienne : l'ile Callot (29), Roche d'Agoux (63), Saint-Paul-la Roche (24)), la couleur plaide pour cette dernière solution. Les cartes géologiques de Bessèges et de Largentière indiquent qu'il s'agit d'un filon de quartz. |

Source - © 2025 — D'après BRGM / Google Earth, modifié J'ai recolorisé en jaune les filons de la carte de Largentière car ils sont rouges sur la carte de Largentière et jaunes sur la carte de Bessèges. La crête juste à gauche de la punaise jaune et détaillée sur les trois figures précédentes correspond bien à un filon de quartz. D'autres filons sont cartés sur la carte de Bessèges, mais ne sont pas visibles depuis l'avion. |

Source - © 2025 — Pierre Thomas

On voit très bien que la vallée recoupe la pénéplaine pré-triasique. Ces vallées ont donné lieu à des aménagements hydro-électriques ayant engendré des lacs, dont le lac du barrage de Villefort qu'on devine au milieu de l'image.

Les 10 photographies suivantes concernent les environs de La Garde-Guérin, les gorges du Chassezac, site apprécié des randonneurs et des amateurs de canyoning (figures 9 à 16) et la vallée de la Borne vue de plus loin (figures 17 et 18). Toutes ces gorges et vallées sont creusées dans le granite de la Borne (cf. la page “Chassezac”(lien externe - nouvelle fenêtre) du site de C. Nicollet).

Source - © 2025 — Pierre Thomas Localisation par fichier kmz des gorges du Chassezac (Lozère). | |

Source - © 2025 — Pierre Thomas Le recoupement de la pénéplaine pré-triasique par les gorges du Chassezac est particulièrement visible. |

Source - © 2025 — Pierre Thomas |

Source - © 2025 — Pierre Thomas |

Source - © 2025 — Pierre Thomas |

Source - © 2025 — Pierre Thomas |

Source - © 2025 — Pierre Thomas |

Source - © — Shaun Curtis, panoramio Ces gorges sont belles vues d'avion mais belles aussi vues du sol. | |

Source - © 2025 — Pierre Thomas On voit très bien la pénéplaine pré-triasique entaillée par la vallée de la Borne. Au fond, le massif du Tanargue. |

Source - © 2025 — Pierre Thomas On voit très bien la pénéplaine pré-triasique entaillée par la vallée de la Borne. Au fond, le massif du Tanargue. |

Source - © 2025 — Pierre Thomas

Ce barrage EDF barre la vallée de la Borne, qui, ici, entaille de micaschistes et non pas des granites comme dans les photos précédentes. La différence de morphologies entre les flancs des vallées granitiques ou micaschisteuses saute aux yeux.

Localisation par fichier kmz du lac de Roujanel (Lozère / Ardèche) sur le cours de la Borne.

Source - © 2025 — Pierre Thomas La géologie est complexe, avec alternances irrégulières de micaschistes et de gneiss. Souvent migmatitiques. Localisation par fichier kmz du col de Meyrand (Ardèche). | |

Source - © 2025 — Pierre Thomas La géologie est complexe, avec alternances irrégulières de micaschistes et de gneiss, souvent migmatitiques. |

Source - © 2025 — Pierre Thomas La géologie est complexe, avec alternances irrégulières de micaschistes et de gneiss, souvent migmatitiques. |

Source - © 2025 — Pierre Thomas À gauche (au Nord), la haute vallée de l'Ardèche. Dans les Cévennes, on appelle “serre” des crêtes topographiques étroites et au tracé complexe. Localisation par fichier kmz du rocher d'Abraham (Ardèche). |

Source - © 2025 — Pierre Thomas À gauche (au Nord), la haute vallée de l'Ardèche. Dans les Cévennes, on appelle “serre” des crêtes topographiques étroites et au tracé complexe. |

Source - © 2025 — Pierre Thomas

Au fond, on devine les sucs du Velay, dont le Mézenc et le Gerbier de Jonc (cf. Le volcanisme phonolitique ardéchois vu du ciel). On peut noter que la morphologie des pentes gneissiques ressemble plus à celle des pentes granitiques que des pentes en micaschistes.

Localisation par fichier kmz de la serre de la Pierre Plantée (Ardèche).

Source - © 2025 — Pierre Thomas |

Source - © 2025 — Pierre Thomas |

Source - © 2025 — Pierre Thomas |

Source - © 2025 — Pierre Thomas |

Source - © 2025 — D'après BRGM / Google Earth, modifié