Image de la semaine | 24/04/2023

Lancement d'une fusée Ariane 5 (vol VA 250), le 26 novembre 2019 à 18h23 (heure locale) depuis le Centre Spatial Guyanais (CSG) de Kourou

24/04/2023

Résumé

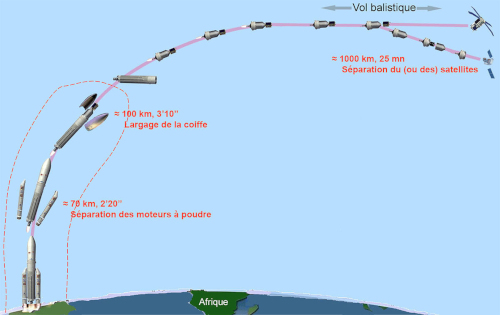

Les étapes du lancement d’une fusée pour l’envoi de satellites. Du décollage à l’éjection de la coiffe.

Cette photo est prise depuis la terrasse du centre de contrôle Jupiter, situé à une dizaine de kilomètres du pas de tir. La lumière des réacteurs illuminait le crépuscule naissant. Le bruit des réacteurs s'est fait violemment entendre 30 secondes après la première lueur de l'allumage des moteurs.

Il y a 10 jours, le 14 avril 2023, le vol V 260 d'une fusée Ariane 5 à lancé la mission JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) à destination des satellites de Jupiter : arrivée prévue en juillet 2031. Il y a 4 jours (le 20 avril 2023), une fusée d’essai Starship (prévue pour le transport de personnes vers la Lune ou Mars) a été lancée mais a explosé 3 minutes après le décollage alors que l’étage “propulseur” devait se séparer de la partie “vaisseau de transport”. Ces évènements mettent les lancements de fusée sous les feux de l’actualité. Et, même sans explosion, assister au départ d'une fusée est un grand moment. Si, pour des raisons privées ou professionnelles, vous avez l'opportunité de passer par la Guyane et que vous pouvez choisir les dates de ce passage, retenez un créneau où un tir de fusée Ariane est prévu, et assistez-y. Il est assez facile d'assister à un lancement, soit depuis l'espace publique, soit du centre spatial lui-même en réservant. J'ai eu cette opportunité le 26 novembre 2019. Le lancement de JUICE constitue le prétexte pour vous faire participer à ce lancement de 2019. Les photographies 1 à 13 correspondent à un “reportage” sur ce lancement. Ces treize clichés ont été pris depuis la terrasse du centre de contrôle Jupiter, situé à une dizaine de kilomètres du pas de tir, entre 18h23 et 18h27, avec mon seul appareil photographique “ordinaire” équipé d'un zoom 18-270. Un élément n'est pas rendu par cette suite d'images : le bruit qu'on entend 30 secondes après les premières lueurs du décollage et qui diminue ensuite progressivement.

La trainée de la fusée commence à être déformée par les courants dans la haute atmosphère. | |

Cette séparation a lieu vers 70 km d'altitude. On voit très bien la flamme orangée et la “fumée” s'échappant des propulseurs à poudre. Le corps principal de la fusée correspond à la tache blanche d'où ne s'échappe pas de trainée (vapeur d'eau se condensant) visible depuis cette distance. | |

Figure 11. Vue “grand angle” quelques secondes après la séparation corps principal / boosters La trainée initiale de la fusée est de plus en plus déformée par les courants dans la haute atmosphère. | Le corps principal de la fusée (EPC) correspond à la tache de droite n'émettant aucune trainée. |

Le corps principal de la fusée (EPC), à droite, est entouré de deux petites taches blanches. Il s'agit des deux moitiés de la coiffe qui protégeait la charge utile (deux satellites, pour le vol V 250) pendant la traversée des couches denses de l'atmosphère et qui sont éjectées une fois atteinte l'altitude d'une centaine de kilomètres. | |

Source - © 2009 D'après Pline Pline – CC BY-SA 3.0, modifié

Figure 14. Schéma du déroulement typique d'un vol d'Ariane 5

Les photos 1 à 13 ont été prises sur la partie de la trajectoire entourée d'une ligne pointillée rouge.

Source - © 2009 D’après Pline – CC BY-SA 3.0

Figure 15. Plan du Centre Spatial Guyanais (CSG) de Kourou

Le pas de tir des fusées de type Ariane 5 correspond au point D (jaune entouré de vert). Le centre de contrôle Jupiter (d'où ont été prises les photos) correspond au point 3 (jaune entouré de rouge). Le hangar d'assemblage defusées Ariane 5 (photo 18) correspond au point 7 (jaune entouré de violet).

À droite, les gradins où prennent place les propriétaires et les gestionnaires des satellites en cours de lancement, ainsi que les spectateurs ayant réservé. À gauche, derrière les vitres qui les séparent de la salle des gradins pour le public, la “salle de contrôle” avec les ingénieurs, les techniciens, les ordinateurs… qui dirigent toutes les opérations qui précèdent l'heure H. |

Figure 18. Le hall d'assemblage de la fusée Ariane 5, la veille de son transfert vers le pas de tir

On voit très bien le corps principal de la fusée (l'étage principal cryogénique, EPC) et l'un deux boosters à poudre (étages d'accélération à poudre, EAP) fixé sur l'étage principal. La fusée mesure 50 m de hauteur.

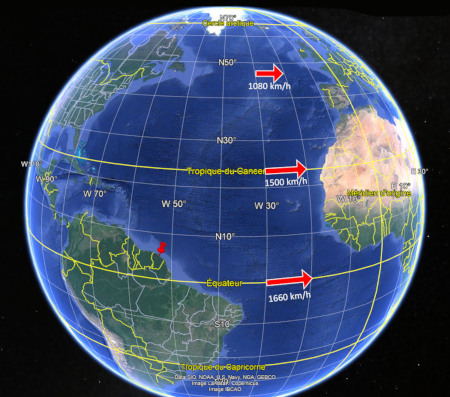

Pourquoi l'ESA (European Space Agency) a-t-elle choisi d'installer son centre spatial en Guyane plutôt qu'en Europe ? Parce que la Guyane est quasiment située sur l'équateur. La longueur du parallèle de latitude λ sur Terre (de diamètre 12 742 km) est égale à π.12 742.cos(λ) km, soit environ 40 000 km à l'équateur, 36 000 km au niveau d'un tropique, et 26 000 km au niveau de la France métropolitaine. La Terre, tournant sur elle-même en 24 h, donne donc une vitesse linéaire d'Ouest en Est d'environ 1 660 km/h au voisinage de l'équateur, 1 500 km/h au voisinage d'un tropique, et 1 080 km/h au niveau de la France métropolitaine, soit 580 km/h de moins qu'à l'équateur. Pour mettre un satellite en orbite autour de la Terre, il faut lui communiquer une vitesse horizontale totale de 28 000 km/h. Depuis la Guyane, il suffit de communiquer une vitesse de 28 000 – 1 660 = 26 400 km/h pour mettre un satellite en orbite allant d'Ouest en Est. Pour mettre le même satellite en orbite depuis la France métropolitaine, il faudrait lui communiquer une vitesse de 28 000 – 1 080 = 26 920 km/h, soit 580 km/h de plus qu'à l'équateur. Toutes choses égales par ailleurs (même fusée, même masse de carburant…), on pourra donc mettre en orbite une masse plus importante si on lance un satellite depuis la Guyane que depuis la métropole.

Figure 19. Vitesse linéaire de rotation de la surface de la Terre en fonction de la latitude

La vitesse linéaire d'Ouest en Est est d'environ 1 660 km/h à l'équateur, 1 500 km/h au niveau d'un tropique, et 1 080 km/h au niveau de la France métropolitaine.

Figure 20. La Lune, avec lumière cendrée, au petit matin du 24 novembre 2019 à Kourou (Guyane)

On n'a pas besoin de faire le point ou d'un GPS pour savoir qu'on est presque à l'équateur en Guyane : il suffit de regarder la Lune. Le terminateur (limite jour-nuit à la surface de la Lune) parait quasiment horizontal, ce qu'on n'observe jamais depuis la France métropolitaine (cf. Observation de la Lune depuis la Terre, orbite et phases de la Lune).