Image de la semaine | 23/11/2015

Le lapiaz de la Pierre Saint Martin (Pyrénées Atlantiques), l'un des plus grands lapiaz de France

23/11/2015

Résumé

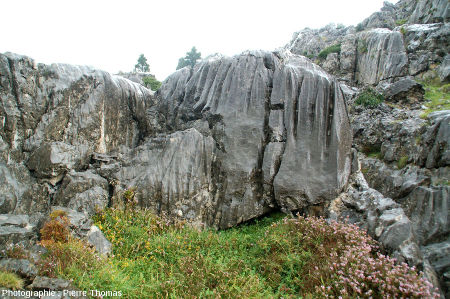

Lapiaz encore peu évolué développé à la surface d'un vaste domaine karstique.

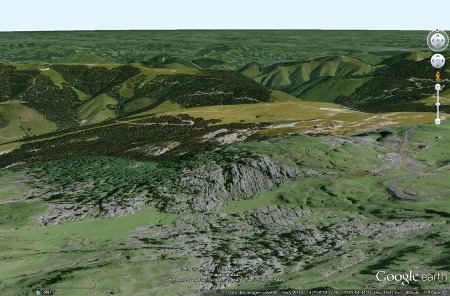

Ce lapiaz est situé entre 1500 et 2500 m d'altitude. Il couvre plus de 140 km2, à cheval sur la France et l'Espagne. Dans ce petit secteur (2 ha) du lapiaz, la dissolution semble réglée par un réseau de diaclases NS (avant-arrière sur cette photo). Le pré à droite correspond à un mini-poljé.

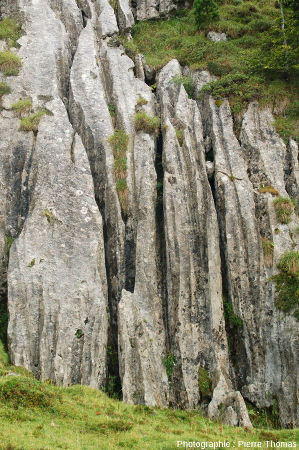

Figure 2. Détail du lapiaz de la Pierre Saint Martin montrant des diaclases élargies

Zoom de la figure précédente.

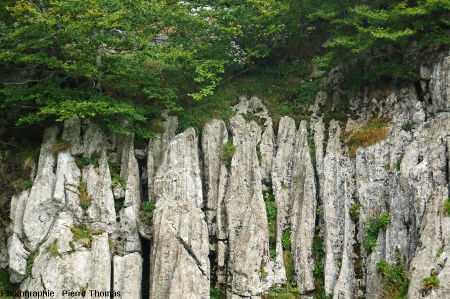

Figure 3. Vue d'ensemble de ce petit secteur du lapiaz de la Pierre Saint Martin (Pyrénées Atlantiques)

Au centre et à gauche, les prés bien verts et bien plats correspondent à des mini-poljés.

Toutes les figures de cet article ont été prises dans le secteur couvert par cette photo, secteur facile d'accès par la route.

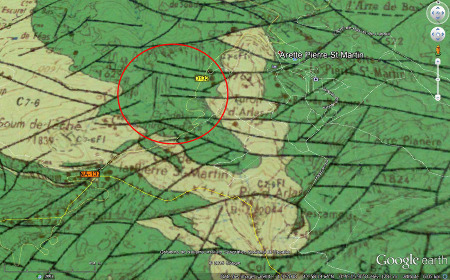

Figure 4. Vue aérienne du petit secteur étudié du lapiaz de la Pierre Saint Martin (Pyrénées Atlantiques) Toutes les photos de cet article ont été prises dans la surface couverte par cette image. | Figure 5. Vue aérienne globale du gigantesque lapiaz de la Pierre Saint Martin (Pyrénées Atlantiques) Le lapiaz s'étend sur plusieurs kilomètres autour du Pic d'Anie, de part et d'autre de la frontière franco-espagnole (ligne jaune). L'ellipse rouge correspond au "petit" secteur étudié ici et dans lequel ont été prises toutes les photos. |

Le karst de la Pierre Saint Martin est un "vieux" et vaste karst qui fonctionne depuis des millions d'années. Il affecte des calcaires du Crétacé supérieur, Campanien à Turonien (C5-3 sur la carte géologique de Larrau). Ce Crétacé recouvre en discordance le socle hercynien qui contient aussi des calcaires (dévoniens) pouvant être aussi karstifiés. Ce karst couvre une surface de 140 km2. On y a recensé plus de 430 km de galeries souterraines, 2000 avens… C'est là qu'est localisé le célèbre gouffre de la Pierre Saint Martin qui a eu en son temps le record du monde de la plus grande "verticale". Ce karst abrite aussi une des plus grandes salles souterraines du monde, la salle de la Verna (45 m x 242 m x 194 m), dans laquelle l'on peut voir cette discordance hercynienne (cf. Discordance hercynienne dans la salle de la Verna, gouffre de la Pierre Saint Martin (Arette - Aramits - Sainte Engrâce, Pyrénées Atlantiques).

En pays calcaire, les morphologies superficielles les plus spectaculaires des karsts sont souvent des lapiaz (aussi appelés lapiés, lapiez, lapiès ou karren). Il s'agit de surfaces calcaires parcourues de "rigoles de dissolution" plus ou moins marquées. Ces rigoles apparaissent soit à partir des diaclases initialement présentes dans la roche, progressivement élargies par l'action des eaux de ruissellement chargées de CO2, soit le long de la ligne de plus grande pente par simple dissolution, sans qu'il y ait besoin de fissure initiale. Le dioxyde de carbone dissous dans ces eaux de ruissellement (eaux de pluie ou de la fonte des neiges) provient un peu du CO2 atmosphérique. Mais comme souvent les fractures et rigoles sont tapissées de voiles bactériens, de concentrations de cyanobactéries et même remplies d'humus abritant végétaux et champignons, et c'est surtout la respiration de ces êtres vivants (bactéries, champignons, racines des végétaux…) qui produit le CO2, CO2 que ces organismes ont eux-mêmes directement ou indirectement extrait de l'atmosphère par la photosynthèse.

La dissolution des carbonates par les eaux chargée de CO2 peut s'écrire : CO2 + H2O + CaCO3 → 2 HCO3- + Ca2+. C'est la réaction inverse de ce qui se passe dans les grottes riches en stalactites, stalagmites et autres concrétions.

Mais si le karst de la Pierre Saint martin fonctionne depuis longtemps (karst mature), les lapiaz, qui se forment en surface, sont jeunes, car la région a été recouverte par les glaciations quaternaires. Ces glaciers ont sans doute poli la surface des calcaires. La morphologie actuelle avec ses "rigoles" de toutes tailles a sans doute moins de 15 000 ans.

Dans les fissures et rigoles formées sur les lapiaz, quand un sol, important producteur de CO2 et d'acides humiques, s'installe, cela accélère encore la dissolution au niveau de ces fissures qui s'élargissent, s'approfondissent et vont prendre le dessus par rapport aux autres. On passe ainsi d'un lapiaz peu évolué (comme ici à la Pierre Saint Martin ou à une beaucoup plus petite échelle à Loulle -Un exemple de petit lapiaz : le lapiaz de Loulle (Jura)), à un lapiaz beaucoup plus mature (comme par exemple celui du Bois de Païolive que l'on verra la semaine prochaine).

Nous allons observer à différentes échelles différents aspects de ce lapiaz de la Pierre Saint Martin. Toutes les photographies ont été prises dans le secteur des images 1 à 4, près de la route sur le flanc Nord du col de la Pierre Saint Martin.

Ce secteur correspond au premier plan, à droite, de la vue d'ensemble (figure 3). | |

On trouve des rigoles profondes ou superficielles, reliées ou non à des diaclases… Pour des rigoles de plus petite taille, se reporter à Ravines de dissolution dans des calcaires. | On trouve des rigoles profondes ou superficielles, reliées ou non à des diaclases… Pour des rigoles de plus petite taille, se reporter à Ravines de dissolution dans des calcaires. |

On trouve des rigoles profondes ou superficielles, reliées ou non à des diaclases… Pour des rigoles de plus petite taille, se reporter à Ravines de dissolution dans des calcaires. | On trouve des rigoles profondes ou superficielles, reliées ou non à des diaclases… Pour des rigoles de plus petite taille, se reporter à Ravines de dissolution dans des calcaires. |

On trouve des rigoles profondes ou superficielles, reliées ou non à des diaclases… Pour des rigoles de plus petite taille, se reporter à Ravines de dissolution dans des calcaires. | On trouve des rigoles profondes ou superficielles, reliées ou non à des diaclases… Pour des rigoles de plus petite taille, se reporter à Ravines de dissolution dans des calcaires. |

On trouve des rigoles profondes ou superficielles, reliées ou non à des diaclases… | |

On trouve des rigoles profondes ou superficielles, reliées ou non à des diaclases… | On trouve des rigoles profondes ou superficielles, reliées ou non à des diaclases… |

Figure 17. Entrée de l'un des multiples avens du karst de la Pierre Saint Martin (Pyrénées Atlantiques) L'entrée de cet aven se voit aussi en bas à droite de la figure 15. |

Figure 19. Vue aérienne du col de la Pierre Saint Martin (Pyrénées Atlantiques) Toutes les images de cet article ont été prises à l'intérieur du cercle rouge. | Figure 20. Carte géologique du col de la Pierre Saint Martin (Pyrénées Atlantiques) Toutes les images de cet article ont été prises à l'intérieur du cercle rouge. |