Image de la semaine | 12/01/2015

Cônes de scories "standards" sur le Mauna Kea (Hawaï)

12/01/2015

Auteur(s) / Autrice(s) :

Publié par :

- Olivier DequinceyENS de Lyon / DGESCO

Résumé

Formation de scories basaltiques et de cônes dits stromboliens, cônes "classiques" à pente de 30°.

Source - © 2007 — Pierre Thomas

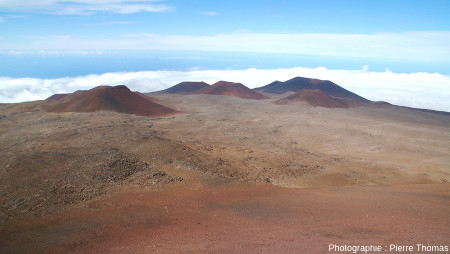

Il s'agit d'un cône relativement "banal", comme on en trouve aussi dans la Chaîne des Puys, le Bas Vivarais... Il est constitué de scories basaltiques. Ce petit cône est âgé de 5 000 à 10 000 ans. Ses flancs externes aussi bien que les pentes internes du cratère sont entièrement faites de scories (de taille variable) non soudées les unes les autres. La valeur de ces pentes internes comme externes est voisine de 30°. Le diamètre du cratère (Øc ≈ 210 m) est relativement petit par rapport au diamètre du cône volcanique (Øv ≈ 700 m) avec dans ce cas précis Øv/Øc ≈ 3,3. Au fond, dépassant des nuages, le Mauna Loa (4170 m), volcan actif, contrairement au Mauna Kea, "endormi", dont la dernière éruption date de -2500 ans.

Le Mauna Kea est un stratovolcan bouclier inactif depuis 4500 ans, c'est le plus haut sommet de l'archipel d'Hawaï. Son nom signifie en langue locale la « montagne blanche » car il lui arrive souvent d'être recouvert de neige. Il a d'ailleurs été recouvert de glaciers durant la dernière glaciation. Les dernières manifestations éruptives du Mauna Kea sont constituées d'un très grand nombre de "petits" cônes de scories qui parsèment et recouvrent son sommet et ses flancs surtout constitués de coulées de laves. La région sommitale du Mauna Kea constitue un véritable musée des cônes de scories. Ces cônes sont très majoritairement des cônes assez semblables au Puu Hau Kea. Ils sont faits de scories basaltiques non soudées. Les pentes des flancs externes et les pentes internes du cratère sont voisines de 30°, valeur proche de la pente d'équilibre d'un tas de granulats. Le rappport Øv/Øc (diamètre du cône volcanique / diamètre du cratère) est élevé (>3).

Source - © 2007 — Pierre Thomas Les pentes internes et externes de ce cône sont presque entièrement constituées de scories non soudées. Ces pentes ont une inclinaison d'environ 30°. Au fond, le Mauna Loa et ses coulées de lave basaltique très fluide. |  Source - © 2007 — Pierre Thomas On voit très bien que la lèvre et les pentes internes du cratère du Puu Wakiu sont constituées de scories non soudées. |

Comment se constituent de tels cônes de scories, encore parfois appelés cônes stromboliens, ou cônes vulcano-stromboliens ? Le magma engendrant ces cônes est fluide, et assez riche en gaz. Ce gaz est dissout dans le magma en profondeur. Quand le magma remonte, la pression et la solubilité des gaz diminuent, et ces gaz s'exsolvent et forment des micro-bulles, qui remontent. En remontant, ces bulles voient leur pression diminuer et elles "gonflent". Plusieurs cas peuvent alors se présenter, selon la viscosité du magma, la quantité de gaz et de bulles…, avec évidemment tous les cas intermédiaires entre les 3 pôles décrits ci-après.

(1) S'il se forme peu (ou pas) de bulles, elles vont (si il y en a) remonter tranquillement et crever à la surface du magma, qui pourra éventuellement former un lac de lave, ou émettre une coulée sans aucune projection. C'est le cas le plus fréquent au fond de l'océan où la pression de plusieurs kilomètres d'eau est trop forte pour qu'il se forme des bulles de gaz.

(2) S'il se forme beaucoup de bulles, celles-ci vont, en remontant, entraîner la remontée du magma avec elles. En arrivant en surface [où la pression est très faible (1 atmosphère)], celles-ci éclatent et pulvérisent la lave. Il se forme alors un jet plus ou moins continu de fragments de lave et de gaz qui sort de la bouche du volcan. On parle alors de fontaine de lave. Si la lave est déjà solidifiée (bien qu'encore chaude) en retombant après son parcours aérien, il se formera un cône de scorie si l'orifice de sortie est ponctuel.

(3) Parfois, la "plomberie" en dessous du point de sortie de la lave est telle que les bulles obtenues par dégazage s'accumulent, forment ainsi une grosse poche de gaz, qui finit par s'échapper et va crever en surface en pulvérisant toute la lave de la colonne de magma située au-dessus. On aura alors une série de "petites" explosions de faible énergie qui se répètent périodiquement.

Dans le cas 2 (jet continu) ou 3 (suite de petites explosions) la lave fragmentée retombe pour partie à l'extérieur du cratère (et augmente ainsi le diamètre et la hauteur du cône), pour partie à l'intérieur (et a tendance à diminuer le diamètre et la profondeur du cratère). Si les projections retombent déjà solidifiées, les pentes (externes comme internes) vont acquérir la pente caractéristique d'environ 30°. Si l'explosivité reste faible et relativement constante au cours du temps, le diamètre du cratère reste faible et constant. En effet, son diamètre et sa profondeur augmentent un peu pendant le début de explosion, mais diminuent un peu lors de la retombée des scories. Le cône verra donc sa hauteur et son diamètre augmenter, mais son cratère gardera des dimensions à peu près constantes.

Source - © 2007 — Yann Trehen sur panoramio Sur cette image nocturne prise au sommet du Stromboli, on voit une explosion modérée telle qu'il en arrive en moyenne plusieurs fois par heure, déclenchée par l'arrivée d'une grosse bulle de gaz. Cette explosion modérée n'agrandit pas le cratère. Les retombées de cette explosions (fragments du cratère antérieur à l'explosion et surtout magma juvénile pulvérisé) retombent autant autour que dans le cratère, cratère qui de ce fait ne s'agrandit pas alors que le cône, lui, grandit. Les vues nocturnes permettent de bien voir le phénomène de retombée à l'intérieur et à l'extérieur du cratère. Les fragments de laves sont jaunes à la sortie, car leur température est > 1100°C. Elles sont encore liquides à leur sortie. Quand elles retombent, elles sont devenues rouges (T<1100°C) et solides. | |

Source - © 2009 — balazsbuzas sur panoramio Ces scories sont encore chaudes (couleur rouge) mais déjà solides, comme une braise, elle aussi rouge et solide. |  Source - © 2009 — desmans sur panoramio La retombée des scories aussi bien dans le cratère qu'à l'extérieur explique pourquoi le diamètre et la profondeur du cratère n'augmentent pas au cours de la croissance du cône. |

Source - © 2007 — Pierre Thomas Il mesure 460 m de diamètre à sa base, et son cratère à un diamètre de 125 m (Øv/Øc ≈ 3,6). La morphologie de ce cône est un peu plus "émoussée" que celle du Puu Hau Kea, indiquant par là même un âge sans doute un peu plus ancien. |  Source - © 2007 — Pierre Thomas Il mesure 500 m de diamètre à sa base, et son cratère à un diamètre de 150 m (Øv/Øc ≈ 3,3). La morphologie de ce cône est un peu plus "émoussée" que celle du Puu Hau Kea, indiquant par là même un age sans doute un peu plus ancien. Une ravine entaille son flanc NE, suggérant que peut-être que son cratère a été temporairement envahi d'un lac dont c'était l'exutoire naturel. |

Source - © 2007 — Pierre Thomas Le cône du premier plan a un diamètre basal de 560 m avec un cratère de 100 m de diamètre (Øv/Øc ≈ 5,6). Celui du second plan a un diamètre basal de 1300 m pour un cratère de 400 m de diamètre (Øv/Øc ≈ 3,2). |  Source - © 2007 — Pierre Thomas On voit que les deux cônes appartiennent en fait à un groupe de cônes plus nombreux, cônes "posés" sur la partie sommitale du Mauna Kea. |

Source - © 2007 — Pierre Thomas |  Source - © 2007 — Pierre Thomas Outre le fait d'être un musée des cônes de scories, le Mauna Kea abrite aussi un des plus important ensemble de télescopes de l'hémisphère Nord (dont 1 télescope franco-canadien) dont on voit les coupoles blanches près du sommet. À l'arrière-plan, le Mauna Loa. |

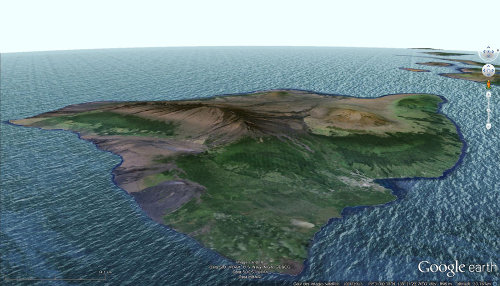

Source - © 2009 — D'après Nula666 sur wikimedia On voit bien les pentes douces caractéristiques des volcans boucliers, les petits cônes agrémentant son sommet et quelques dômes astronomiques blancs. |  Source - © 2009 — D'après Vadim Kurland sur wikimedia |

Source - © 2009 — D'après USGS repris sur wikimedia | |

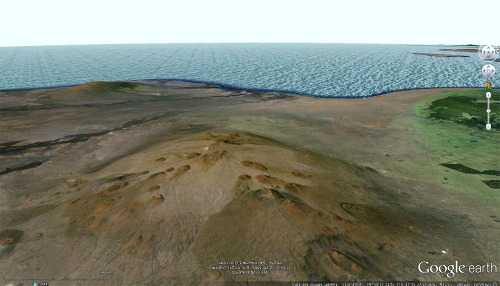

Source - © 2014 — Google earth |  Source - © 2014 — Google earth Le Mauna Kea (inactif) correspond à la zone ocre jaune dans le tiers Nord (à droit) de l'image. Le Mauna Loa (actif) correspond à l'arrête allongée partant du centre de l'île vers le SO (en haut à gauche). |

Source - © 2014 — Google earth | |