Image de la semaine | 17/02/2014

Le plateau de cendres du Quilotoa, Équateur, et son érosion

17/02/2014

Résumé

Volcanisme explosif avec dépôts épais et étendus de cendres et de pyroclastites.

Table des matières

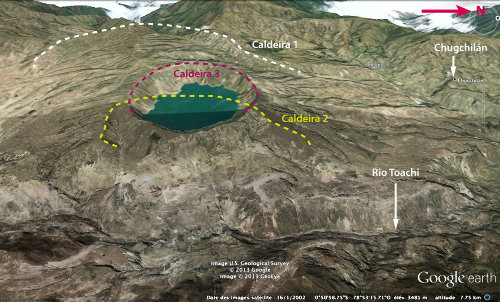

Figure 1. Incisions du plateau de cendres du Quilotoa et cônes d'épandage, vallée du rio Toachi, Équateur

La centaine de mètres d'épaisseur de ces terrains clairs est quasiment entièrement faite de cendres volcaniques acides (cendres dacitiques).

Le volcan Quilotoa, Équateur

Le territoire de l'Équateur, au Nord de la cordillère des Andes, comprend de nombreux volcans (au moins 60 !), dont certains des plus connus et des plus hauts de la chaîne andine, le Cotopaxi (5897 m) et le Chimborazo (6310 m) et plusieurs toujours actifs. L'image de la semaine provient des alentours d'un autre édifice, le Quilotoa, dont le sommet, à "seulement" 3914 m, est actuellement occupé par un lac aux eaux alcalines de 2,1 km de large et de 240 m de profondeur (figure ci-dessous). Ce lac ne remplit pas un cratère, mais une caldeira, une dépression circulaire issue de l'effondrement de l'édifice volcanique suite à la vidange de la chambre magmatique, de 2,9 km de diamètre.

Figure 2. Localisation du Quilotoa et des pays limitrophes La Colombie est au Nord, le Pérou à l'Est et au Sud. | Figure 3. Le lac de caldeira du Quilotoa, Équateur |

Les images d'avion ou spatiales permettent de montrer que cette caldeira est elle-même entourée d'une autre caldeira plus vaste et en recoupe une troisième. Chaque caldeira doit correspondre à une phase éruptive.

Interprétation d'après Hallet Mothes, 2008.

Les cendres du Quilotoa et la vallée du Rio Toachi

Le Quilotoa est entouré par un plateau creusé de profondes vallées cultivées, en particulier à l'Est où coule le Rio Toachi. Les flancs de cette vallée présentent des parois raides, quasi-verticales par endroits, constituées de matériaux très clairs et friables.

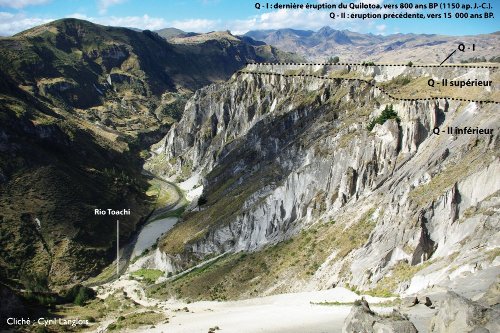

Ces formations blanches ou grisâtres sont des cendres (fragments ≤2 mm) et des lapillis (fragments de lave de 2 à 64 mm), plus ou moins consolidés, émis par le volcan et maintenant altérés. Leur épaisseur dépasse la centaine de mètres, comme on peut le voir aux abords du Rio Toachi, au Sud-Est du volcan. Le long de cette rivière, l'analyse des dépôts conduit à attribuer l'essentiel de l'épaisseur visible, constituées d'ignimbrites (cendres soudées à chaud) à une seule phase éruptive (Q-II) (figure interprétée ci-dessous) !

En d'autres endroits, jusqu'à huit phases éruptives successives ont pu être identifiées dans ces dépôts pliniens entrecoupés d'écoulements gravitaires de pyroclastites. Elles sont séparées les unes des autres par des durées suffisantes pour qu'un sol se soit développé sur le matériel déposé ou que les émissions d'un volcan voisin s'y soient intercalées. Sur la figure 1, un dépôt antérieur à Q-II apparaît en gris plus sombre ; on peut aussi y discerner une discordance angulaire entre ces masses grises et les cendres plus claires qui les recouvrent.

Vue l'étendue de ce plateau et l'épaisseur de cendres encore en place, ces épisodes volcaniques dacitiques sont relativement récents et n'ont été que peu érodés : la phase Q-II est effectivement datée de 15 000 ans BP seulement et la phase la plus récente (Q-I), de l'an 1150 (figure interprétée ci-dessous). Les dépôts de cette seule phase Q-I couvrent 0,8.106km2 et ont, à l'époque, forcé les habitants à abandonner cette région.

Figure 6. Vue vers le Sud d'une portion plus étroite de la vallée du Rio Toachi On voit bien les différents niveaux du plateau de pyroclastites, d'une épaisseur d'environ 150 m. | Figure 7. Vue interprétée d'une portion étroite de la vallée du Rio Toachi Interprétation de la figure précédente, d'après Hall et Mothes, 2008. |

Tous ces dépôts ont des compositions de dacite : ils proviennent donc de magmas nettement différenciés (plus de 60% de SiO2 en poids) et riches en volatils, donc en gaz, d'où un dynamisme explosif et la formation de caldeiras. Sur les pentes du volcan, en approchant du bord des parois de la caldeira, on rencontre, sous les cendres, des dômes de laves plus massives et plus sombres, mais de composition voisine (figure ci-dessous) : les éruptions du volcan ont alterné panaches de cendres (expulsion des gaz ou phréato-magmatisme) et émission de laves. On peut également y observer de nettes discordances entre les dépôts de cendres, probablement mis en place par des déferlantes successives (voir figure ci-après).

En certains endroits de la vallée du Rio Toachi, la nature volcano-sédimentaire de certains dépôts apparaît clairement : la figure ci-dessous, et son zoom, illustrent une structure de progradation typique, où des couches nettement inclinées et interrompues par les dépôts suivants horizontaux en amont (toplap) deviennent horizontales vers l'aval (downlap). Cet ensemble a sans doute été mis en place par un écoulement gravitaire (nuée ardente = coulée pyroclastique, par exemple) et non par la simple sédimentation de cendres en suspension.

Figure 11. Vallée du Rio Toachi avec structure sédimentaire au pied de l'escarpement La zone encadrée correspond au zoom de la figure suivante. | Figure 12. Détail de la structure sédimentaire de progradation, vallée du Rio Toachi Dépôts progradants entre deux ensembles horizontaux au sein des dépôts volcano-sédimentaires du Rio Toachi. |

L'érosion du plateau, en bordure du Rio Toachi

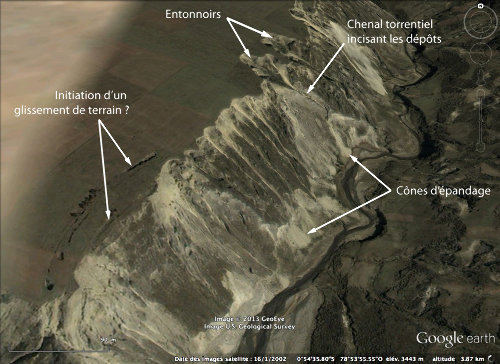

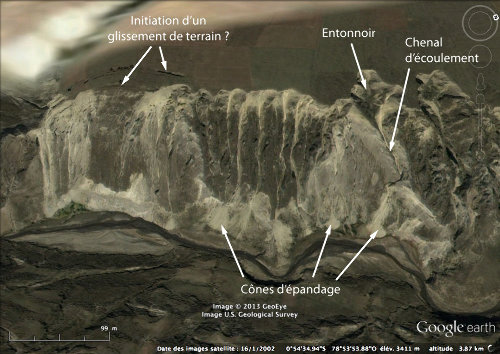

Comme on le voit sur la figure 1, le plateau de produits volcaniques s'interrompt abruptement au bord du Rio Toachi. Les restes de l'avalanche de débris présentent ici des parois verticales, profondément incisées par des canyons étroits par lesquels s'écoulent les matériaux érodés, qui viennent s'accumuler sous forme de grands cônes d'épandage au pied de l'escarpement. L'érosion se focalise donc au niveau de quelques entailles qui prennent le pas sur les autres. Il est probable que ce mode d'érosion découpe le bord du plateau en grands blocs, comme on le devine sur la figure 1, qui finissent par glisser en contrebas, faisant reculer la bordure du plateau.

Les vues aériennes de cette zone, disponibles sur Google earth, permettent de retrouver ces incisions, ainsi que les cônes d'éboulis et les entonnoirs de collecte qui leur sont associés. On peut également y repérer l'initiation d'un grand glissement de terrain, marquée par une série d'entonnoirs de soutirage, qui dessinent une cicatrice arquée sur la surface horizontale du plateau (figures commentées ci-dessous). Il est à craindre que cette masse de sédiments glisse brutalement au fond de la vallée, laissant dans l'escarpement une cicatrice concave : un miroir de faille listrique.

Figure 13. Vue vers le Nord, commentée, de la vallée du Rio Toachi, au SSE du Quilotoa Flanc occidental de la vallée du Rio Toachi, dans sa partie la plus encaissée, au Sud-Sud-Est du volcan Quilotoa. | Figure 14. Vue vers l'Ouest, commentée, de la vallée du Rio Toachi, au SSE du Quilotoa Flanc occidental de la vallée du Rio Toachi, dans sa partie la plus encaissée, au Sud-Sud-Est du volcan Quilotoa. Vue différente de la même portion du Rio Toachi que la figure précédente. |

Bibliographie

F. Barberi, M. Coltelli, G. Ferrara, F. Innocenti, J.M. Navarro, R. Santacroce, 2013. Plio-Quaternary volcanism in Ecuador, Geological Magazine, 125, 1, 1-14

M.L. Hall, P.A. Mothes, 2008. Quilotoa volcano - Ecuador: An overview of young dacitic volcanism in a lake-filled caldera, in Recent and active volcanism in the Ecuadorian Andes, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 176, 1, 44-55

M.L. Hall, P. Samaniego, J.L. Le Pennec, J.B. Johnson, 2008. Ecuadorian Andes volcanism: A review of Late Pliocene to present activity, in Recent and active volcanism in the Ecuadorian Andes, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 176, 1, 1-6

S. Inguaggiato, S. Hidalgo, B. Beate, J. Bourquin, 2010. Geochemical and isotopic characterization of volcanic and geothermal fluids discharged from the Ecuadorian volcanic arc, Geofluids, 10, 4, 525-541