Image de la semaine | 19/11/2007

Le Mauna Loa, Hawaii, exemple typique d'un volcan bouclier (shield volcano), ses coulées, ses kipuka

19/11/2007

Résumé

Morphologie volcanique : un volcan bouclier et ses laves très fluides formant des kipuka.

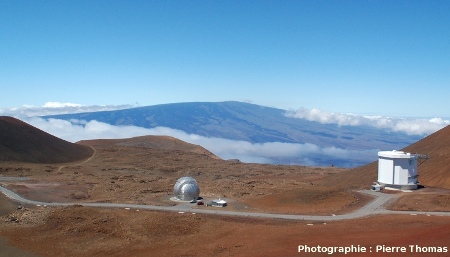

Le sommet est distant d'une quarantaine de kilomètres du lieu de prise de vue. Ce jour de juin 2007, les nuages atteignaient 2700 m d'altitude. Seul le tiers supérieur du volcan (aérien) est visible sur cette image, ce qui ne correspond qu'à 1/7 si on prend en compte la partie immergée. Même à cette distance de 40 km, on voit très bien les coulées qui dévalent de son flanc Nord.

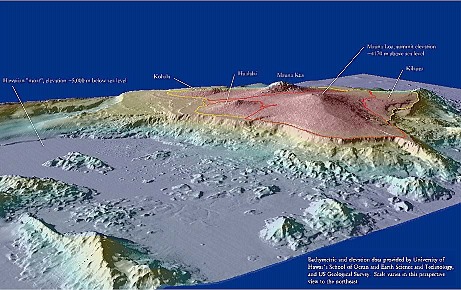

Le Mauna Loa est le plus grand volcan actif du monde. Il culmine à 4170 m d'altitude, alors que les fonds océaniques sont à environ –5000 m. Il a donc une hauteur réelle de 9000 m (voir la figure 8). Il occupe un volume de 42 500 km3. Sa dernière éruption date de 1984. Il est essentiellement constitué d'un empilement de coulées de basaltes tholéitiques. Les plus longues de ces coulées mesurent 60 km de long. Les produits pyroclastiques, eux aussi basaltiques, n'occupent qu'un volume marginal. C'est parce qu'il est surtout constitué d'un empilement de coulées très fluides qu'il a une pente très douce (< 10°). C'est l'exemple le plus fameux de ce qu'on appelle les volcans boucliers (shield volcanoes), parfois encore appelés volcans hawaiiens.

Les images qui suivent correspondent à d'autres vues générales du Mauna Loa, à une vue satellite et à une carte bathymétrique.

Localisation du Mauna Loa avec Google Earth.

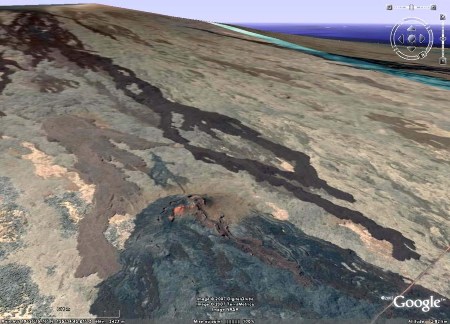

Figure 2. Versant Nord du Mauna Loa (4170 m), vu du sommet du Mauna Kea (4205 m), Hawaii Au premier plan, deux des observatoires du plus important complexe astronomique du monde | Figure 3. Gros plan sur le sommet du Mauna Loa, vu du Mauna Kea, Hawaii Au centre de l'image, on devine une très vague dépression sommitale, bien visible à gauche grâce à une légère échancrure. Il s'agit de l'emplacement de la caldeira sommitale dont nous reparlerons dans quelques semaines. Les coulées récentes paraissent sombres ; les coulées plus anciennes et plus altérées paraissent plus claires. La grande coulée (flèche noire) partant de la caldeira sommitale et se dirigeant vers le NO mesure 12 km de long. Pendant son cheminement, elle a épargné des espèces « d'îles » qu'elle n'a pas recouvertes. De telles « îles » sont appelées « kipuka ». |

Figure 4. image Google Earth de la coulée fléchée sur l'image 3, Mauna Loa, Hawaii Une kipuka est particulièrement visible au centre de l'image. | Figure 5. Le versant SE du Mauna Loa (4170 m), vu du Kilauea (1277 m), Hawaii Le sommet du Mauna Loa est à 40 km du Kilauea. À gauche de l'image, on voit le rebord NE de la caldeira du Kilauea. |

Figure 6. Arc-en-ciel sur le Mauna Loa, Hawaii Au premier plan, la caldeira du Kilauea. De la vapeur issue de fumeroles est visible sur la droite. | Figure 7. Vénus, un soir, au-dessus du Mauna Loa, vu du Kilauea, Hawaii Au premier plan, au milieu de l'image, panache fumerolien |

Source - © 2007 Smithsonian NASM Figure 8. Vue satellite (navette spatiale) de la Grande Île d'Hawaii Cette vue est prise vers le nord. L'île mesure 120 km d'Ouest en Est. ML = Mauna Loa ; MK = Mauna Kea ; K = Kilauea. | Source - © 2007 Oregon State University / HSOEST - USGS Figure 9. Bathymétrie autour de la Grande Île d'Hawaii Perspective du SO au NE. La ligne rouge correspond à la limite des laves (aériennes) du Mauna Loa. La ligne jaune (confondue par endroits avec la ligne rouge) correspond à la côte actuelle. |

La semaine prochaine, nous verrons d'autres volcans boucliers.