Article | 05/05/2010

Jeux d'ombres sur Saturne, ses anneaux et ses satellites pendant l'équinoxe de 2009

05/05/2010

Résumé

Évolution de la perception des anneaux de Saturne et des ombres portées par, ou sur, ses satellites au cours d'une année saturnienne.

Table des matières

Caractéristiques orbitales du système saturnien

Saturne tourne autour du Soleil en 29,46 ans (terrestres), quasiment dans le plan de l'écliptique (plan de l'orbite de la Terre), à 9,53 ua (1 unité astronomique = distance Terre - Soleil) du Soleil. Comme pour la Terre, le plan équatorial de Saturne est incliné par rapport à l'écliptique, avec une inclinaison de 26°44' (cette inclinaison est de 23°27' pour la Terre). Comme pour la Terre donc, il y a deux solstices et deux équinoxes par année saturnienne, les deux équinoxes saturniens étant séparés de presque quinze ans. Outre l'alternance des saisons, cette inclinaison du plan équatorial de Saturne entraîne un autre phénomène : la variation de l'éclairage des anneaux. Les anneaux sont exactement dans le plan équatorial de Saturne. Lors des solstices saturniens, les rayons du soleil arrivent sur les anneaux avec un angle de 26° 44', anneaux qui sont donc bien éclairés, alternativement « par-dessus » (pendant l'été boréal) et « par-dessous » (pendant l'été austral). Par contre, pendant les deux équinoxes saturniens, les anneaux sont quasiment éclairés par la tranche. La Terre étant dans le même plan orbital que Saturne, et étant située « très près » du Soleil (1 ua), un observateur terrestre voit Saturne et ses anneaux comme il les verrait depuis le Soleil : anneaux bien éclairés et vu avec un angle de 26° lors des solstices saturniens, anneaux vus par la tranche lors des équinoxes. Comme les anneaux de Saturne sont extrêmement fins (quelques dizaines de mètres au maximum), ils sont indiscernables lors des équinoxes saturniens. C'est cette variation d'apparence, due à cette variation d'orientation et d'éclairage, qui a rendu difficile la compréhension du phénomène « anneaux » : ils ont été « vus » en 1610 par Galilée, mais c'est seulement 50 ans plus tard que Huygens comprend qu'ils s'agit d'anneaux.

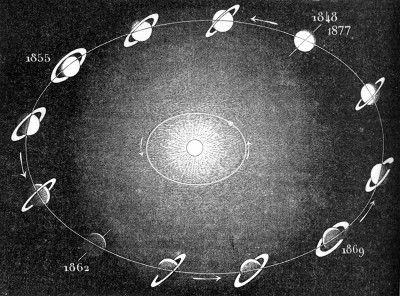

Les figures 1 et 2, extraites de l'Astronomie Populaire de Camille Flammarion (1880) expliquent le phénomène.

L'orbite de la Terre correspond au petit cercle central. Les échelles des diamètres des astres et des orbites ne sont pas respectées. En particulier, le diamètre de l'orbite terrestre est en réalité dix fois plus petit que le diamètre de l'orbite saturnienne. Représentée à la bonne échelle, l'orbite de la Terre serait à peine plus grande que le dessin du Soleil. Pendant les solstices (1855 et 1869), les anneaux sont éclairés, et vu avec leur ouverture maximale depuis la Terre. Pendant les équinoxes (1848, 1862 et 1877), les anneaux, vus par la tranches, correspondent à une ligne à peine perceptible.

Source : Astronomie Populaire de Camille Flammarion, 1880

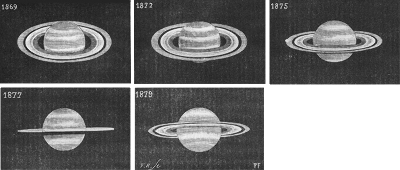

Dans les quelques mois qui précèdent ou suivent l'équinoxe de 1877, les anneaux, vus par la tranche, sont très peu visibles.

Source : Astronomie Populaire de Camille Flammarion, 1880

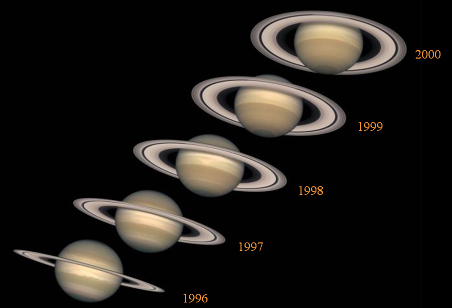

Même aujourd'hui, les télescopes installés sur Terre (ou en orbite terrestre comme le Télescope Spatial Hubble) ne peuvent voir Saturne qu'avec les mêmes orientations et angles d'éclairage que Camille Flammarion, bien qu'avec une meilleure résolution.

Ces cinq vues ont été obtenues depuis le Télescope Spatial Hubble, qui n'est qu'à 500 km en orbite au-dessus de la Terre. On peut remarquer que l'ombre des anneaux sur le globe saturnien n'est quasiment pas visible.

Image : NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA) sur la page dédiée à Saturne

Saturne possède 7 satellites majeurs (Mimas, Encelade, Dioné, Téthys, Rhéa, Titan, Japet), et de très nombreux petits satellites. Les sept satellites majeurs et la majorité des petits satellites sont presque situés dans le plan équatorial de Saturne. Quand on regarde Saturne depuis la Terre pendant un équinoxe, les anneaux ne forment donc qu'un mince trait sombre, au voisinage duquel sont situés les satellites.

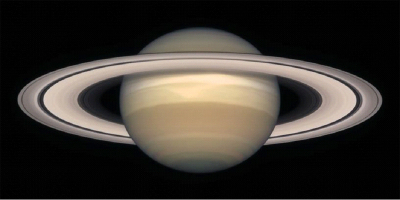

Figure 4. Saturne vu par le Télescope Spatial Hubble pendant l'équinoxe de 1995

Les anneaux correspondent à un trait brun relativement clair, très rectiligne. L'ombre des anneaux se distingue (avec peine) sous la forme d'une ligne brune plus sombre sur le globe de Saturne, ligne qui se sépare des anneaux aux bords droit et gauche du globe saturnien. Cinq satellites sont visibles sur cette photo : Titan à gauche, et, à droite, Encelade, Téthys, Mimas et Janus. Ces cinq satellites visibles sont très près du plan des anneaux (= plan équatorial). Titan est situé à 1 222 000 km de Saturne, et malgré cette grande distance (4 fois la distance Terre-Lune), l'ombre de Titan atteint le globe de Saturne (en bas à gauche), ce qui atteste du très faible angle que fait l'orbite de Titan avec le plan équatorial/plan des anneaux de Saturne.

Image : Erich Karkoschka (University of Arizona Lunar & Planetary Lab) and NASA

L'ombre des anneaux sur Saturne

Les anneaux font de l'ombre sur Saturne. Cette ombre portée sur le globe saturnien doit avoir une « largeur » très variable : maximale pendant les solstices, minimale pendant les équinoxes. Mais la Terre étant (relativement) très proche du Soleil, les observateurs terrestres sont toujours approximativement dans l'alignement Soleil-Saturne. Cela a comme conséquence que les anneaux cachent l'ombre qu'ils font sur le globe de Saturne, ombre qui demeure donc quasiment invisible, quelle que soit son épaisseur.

Figure 5. Saturne vu depuis l'orbite terrestre (en 1998) par le Télescope Spatial Hubble

C'est la fin du printemps austral sur Saturne. Le Soleil éclaire une bonne partie de l'hémisphère Sud de Saturne, par « dessous », et l'ombre des anneaux doit assombrir une large bande de l'hémisphère Nord. Mais cette bande d'ombre est masquée par les anneaux pour un observateur terrestre. Cette ombre n'apparaît que sous forme d'un fin liseré sombre juste au-dessus des anneaux.

Image : NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA) sur la page dédiée à Saturne

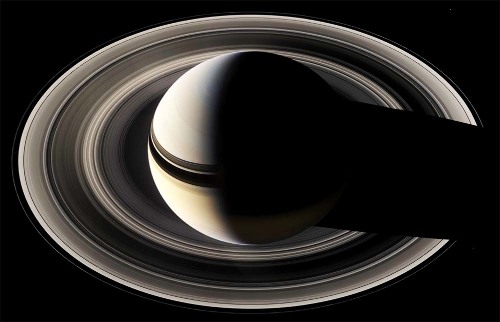

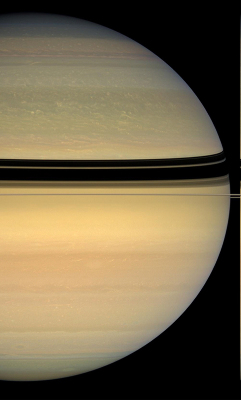

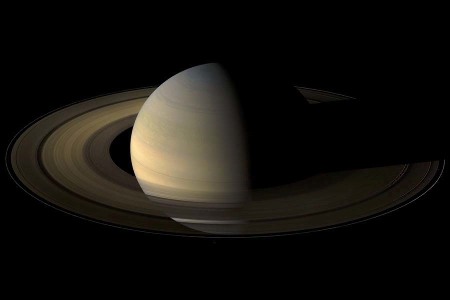

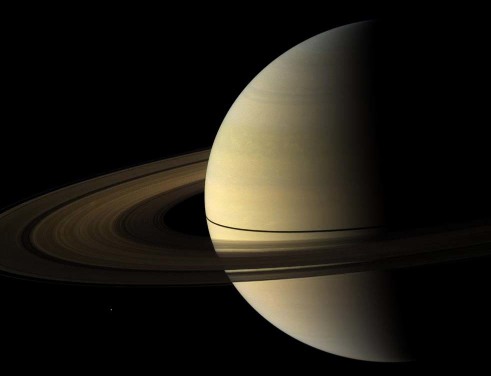

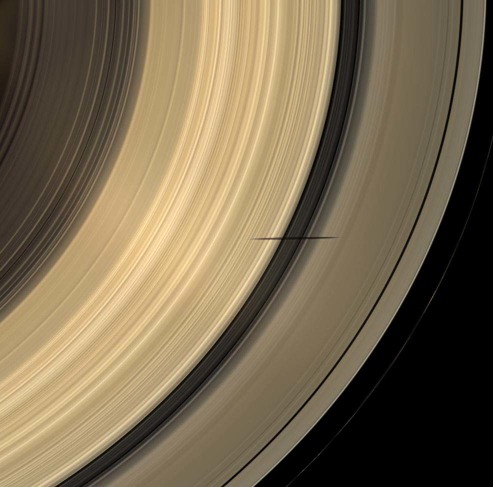

Les sondes envoyées vers Saturne ont complètement changé les points de vue que l'on peut avoir sur cette planète. La sonde Cassini s'est mise en orbite autour de Saturne fin 2004, d'abord dans un plan voisin de l'écliptique. Puis des manœuvres ont modifié cette orbite, qui est maintenant presque perpendiculaire au plan équatorial de Saturne. Les anneaux de Saturne peuvent donc maintenant être vus aussi bien de face que par la tranche. Sauf les rares moments où la sonde traverse le plan de l'écliptique, les anneaux ne cachent pas leur ombre, qui peut donc être photographiée. De même, l'ombre de Saturne sur ses anneaux peut être étudiée.

Cette image permet de bien voir l'ombre de Saturne sur ses anneaux (à droite) et l'ombre des anneaux sur la partie éclairée du globe de Saturne (à gauche).

Image : NASA/JPL/Space Science Institute

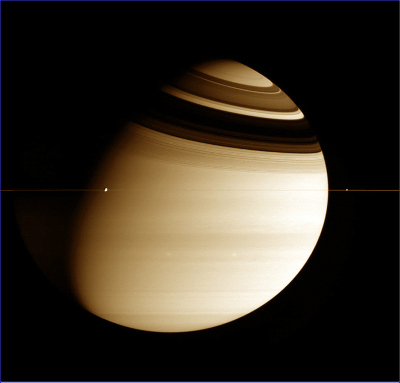

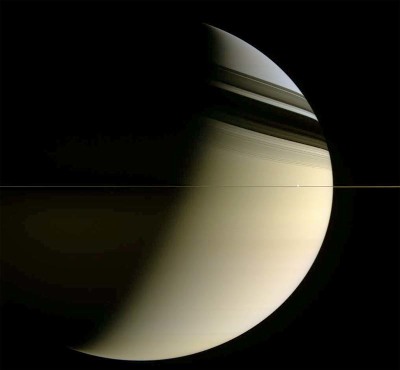

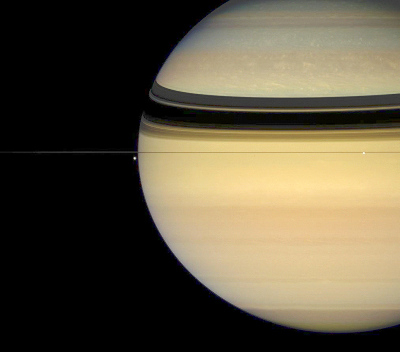

Depuis fin 2004 qu'il est en orbite autour de Saturne, non seulement Cassini peut photographier Saturne et ses anneaux sous tous les angles, mais la saison avance, et l'éclairage des anneaux change au cours du temps. Quand Cassini est arrivé, c'était l'été austral. L'équinoxe est arrivé, les 11-12 août 2009. En 2004, l'ombre des anneaux étaient très larges, et atteignait les hautes latitudes boréales. Elle s'est progressivement amincie et s'est rapprochée de l'équateur, pour quasiment disparaître en août 2009. Depuis cette date, cette ombre se ré-épaissit, et gagne progressivement l'hémisphère Sud.

Tout cela a donné de magnifiques images, véritables jeux d'ombre et de lumière entre Saturne, ses anneaux et ses satellites. Nous vous en offrons une sélection, dont il va falloir profiter, car le prochain équinoxe aura lieu en… 2024, et Cassini ne sera sans doute plus en service pour nous faire jouir du spectacle.

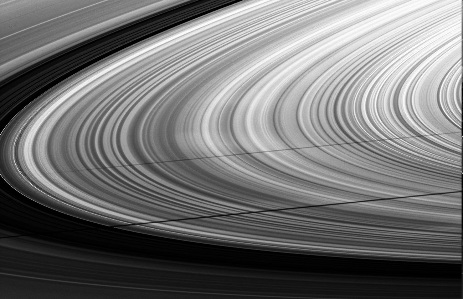

Les images suivantes montrent l'évolution des ombres des anneaux sur Saturne entre 2005 (quatre ans avant l'équinoxe) et l'équinoxe d'août 2009.

Les anneaux sont réduits à une mince ligne brune presque invisible, devant laquelle on voit deux satellites, Dioné à gauche, Encelade à droite. Pendant que cette photo était prise (février 2005), Saturne était très éloigné de l'équinoxe (l'éclairage solaire vient du bas à droite). Les anneaux faisaient de belles ombres s'étendant jusqu'au hautes latitudes boréales. Les deux anneaux les plus denses étant, de l'extérieur vers l'intérieur, les anneaux A et B (séparés par la division de Cassini), on retrouve deux ombres très denses sur le globe, l'ombre de l'anneau A en haut, et l'ombre encore plus sombre de l'anneau B en dessous. Les ombres des anneaux C et D, internes, se voient près de l'équateur Image : NASA/JPL/Space Science Institute | Les anneaux sont réduits à une mince ligne presque invisible, devant laquelle on voit Encelade (à droite). L'ombre des anneaux, en mars 2006, est déjà plus réduite que pour la figure précedente, prise 13 mois plus tôt, en février 2005. Image : NASA/JPL/Space Science Institute |

Les anneaux ont toujours l'apparence d'une ligne très mince, avec deux satellites quasiment confondus avec les anneaux (Téthys à gauche et Encelade à droite). Par rapport deux figures précédentes, l'ombre des anneaux se réduit encore, et se rapproche de l'équateur. Image : NASA/JPL/Space Science Institute | Comme on n'est pas tout à fait dans le plan équatorial, les anneaux ont l'apparence d'une double ligne très mince. Par rapport aux 3 images précédentes, l'ombre des anneaux se réduit encore, et se rapproche de l'équateur. Image : NASA/JPL/Space Science Institute |

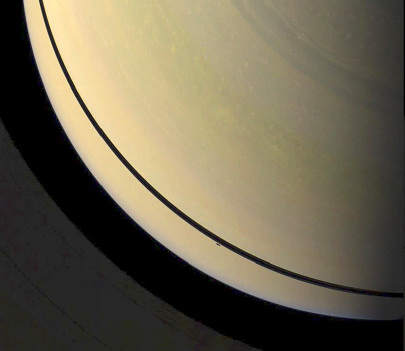

En bas à gauche, on voit l'intérieur du très ténu anneau D, presque pas éclairé puisque les anneaux sont éclairés par la tranche. L'ombre des anneaux est en position quasi équatoriale, et réduite à un trait épais. On voit également l'ombre d'un satellite (Mimas) juste en dessous de l'ombre des anneaux. Image : NASA/JPL/Space Science Institute | Figure 12. Saturne le lendemain de l'équinoxe, le 12 août 2009 L'ombre des anneaux est réduite à un trait à peine perceptible. Les anneaux, éclairés par la tranche, sont très sombres, sauf leur partie gauche, éclairée par le « clair de Saturne ». La limite jour/nuit passe exactement par les pôles. Image : NASA/JPL/Space Science Institute |

Figure 13. Saturne, le 4 septembre 2009, 4 semaines après l'équinoxe L'ombre des anneaux commence à redevenir visible, nettement plus qu'à l'équinoxe (figure précédente). Image : NASA/JPL/Space Science Institute | |

L'ombre des satellites sur les anneaux

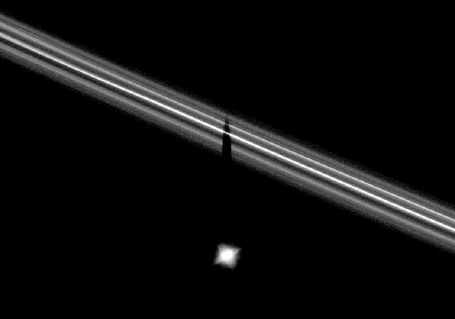

Comme les satellites sont quasiment dans le plan des anneaux, en dehors des périodes d'équinoxe, les ombres des satellites passent au-dessus ou au-dessous des anneaux. Pendant quelques mois avant et après l'équinoxe, les ombres des satellites atteignent et "rayent" les anneaux, occasions d'images spectaculaires.

Source - © 2009 NASA/JPL/Space Science Institute Figure 14. Ombre de Mimas à cheval sur les anneaux A et B de Saturne et la division de Cassini Image prise en avril 2009, 4 mois avant l'équinoxe. | Source - © 2009 NASA/JPL/Space Science Institute Figure 15. Les anneaux de Saturne rayés par les ombres de deux satellites, Mimas (en bas) et Janus (au centre) Sur cette image prise seulement 4 semaines après l'équinoxe (en septembre 2009), l'ombre de Mimas est beaucoup plus longue que l'ombre du même Mimas photographiée à 4 mois de l'équinoxe (figure précédente). |

Source - © 2009 NASA/JPL/Space Science Institute | |

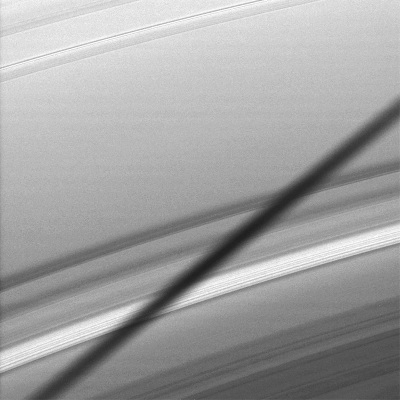

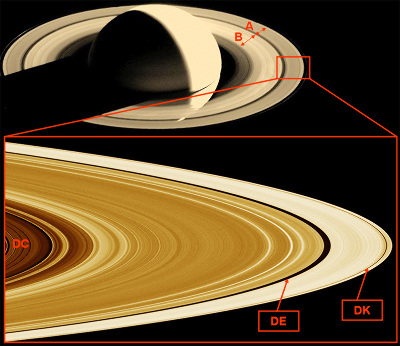

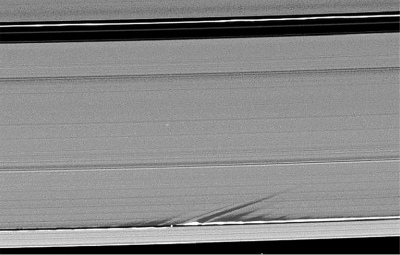

Les anneaux de Saturne ont une structure très complexe, avec des satellites internes ou tangentant les anneaux. L'anneau "dense" le plus externe, l'anneau F, est encadré de 2 satellites, Pandore, à l'extérieur, et Prométhée, à l'intérieur. L'anneau A est séparé par 2 divisions, les divisions de Keeler et de Encke. Un satellite tourne au sein de chacune de ses divisions, Daphnis à l'intérieur de la division de Keeler, et Pan à l'intérieur de la division de Encke. Des micro-satellites tournent aussi au sein même des anneaux A et B. Pendant l'équinoxe, on a donc l'ombre de ces petits satellites sur les anneaux ou l'ombre des anneaux sur les satellites. Et Daphnis, qui passe très près des bords de l'étroite division de Keeler, déforme ces anneaux, déformations qui engendrent aussi des ombres. Tout ceci provoque un véritable festival d'ombres et de lumières.

Source - © 2010 NASA/JPL/Space Science Institute | Source - © 2008 NASA/JPL/Space Science Institute Figure 18. Ombre de Pandore sur l'anneau F de Saturne |

Source - © 2010 NASA/JPL/Space Science Institute | Source - © 2010 NASA/JPL/Space Science Institute Figure 20. Ombre de Prométhée sur l'anneau A de Saturne Noter la déformation de l'anneau F engendré par le passage de Prométhée. |

Les anneaux A et B séparés par la division de Cassini (DC). L'anneau A comporte deux divisions internes :la division de Encke (DE) et celle de Keeler (DK).

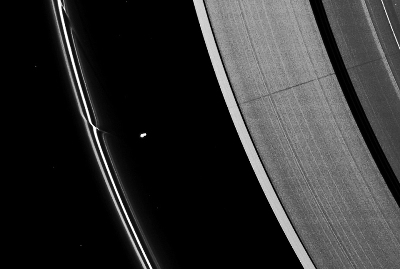

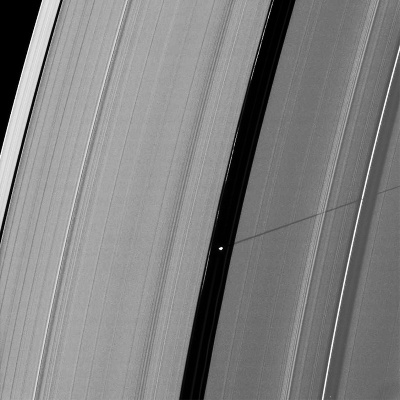

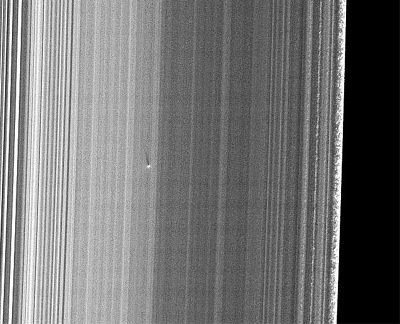

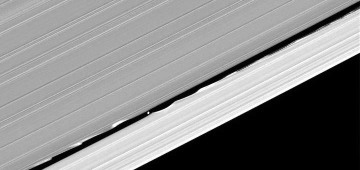

Source - © 2009 NASA/JPL/Space Science Institute Figure 22. Ombre de Pan, satellite de Saturne, sur la partie interne de l'anneau A Le satellite Pan (D = 28 km) se situe à l'intérieur de la division de Encke (325 km de large), division interne de l'anneau A de Saturne. Sur cette photo, prise le 27 juillet 2009 (2 semaines avant l'équinoxe), l'ombre est immense. | Source - © 2009 NASA/JPL/Space Science Institute Figure 23. Ombre de Pan, satellite de Saturne, sur l'anneau A Le satellite Pan (D = 28 km) se situe à l'intérieur de la division de Encke (325 km de large), division interne de l'anneau A de Saturne. Sur cette photo, prise le 17 décembre 2009, c'est-à-dire 4 mois après l'équinoxe, la taille de l'ombre est nettement réduite par rapport à l'image précédente, proche de l'équinoxe. |

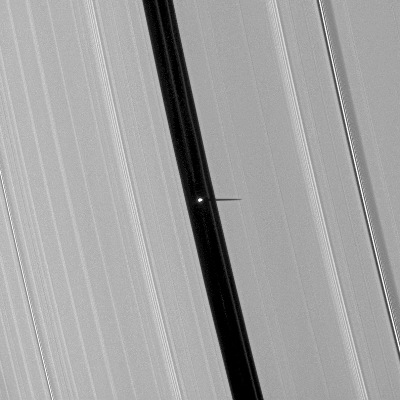

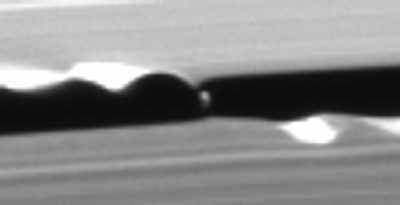

Source - © 2009 NASA/JPL/Space Science Institute Cette photo couvre le bord externe de l'anneau B de Saturne, avec une partie de la division de Cassini à droite. L'ombre elle-même, au centre de l'image, mesure 41 km de long. Le satellite a un diamètre d'environ 400 m, et dépasse le plan des anneaux de 200 m. | |

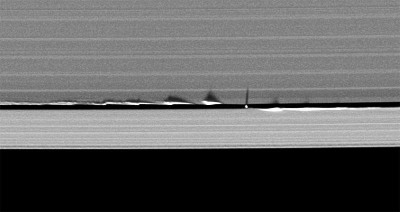

Source - © 2006 NASA/JPL/Space Science Institute, modifié Figure 25. Daphnis, petit satellite de Saturne, interne à la division de Keeler La division de Keeler, interne à l'anneau A de Saturne, est large de 42 km et Daphnis a un diamètre de 7 km. Le passage du satellite provoque la création d'ondulations des bords de la division, ondulations situées à l'avant du satellite dans l'anneau interne, et à l'arrière dans l'anneau externe. Cette image a été obtenue en 2006, plusieurs années avant l'équinoxe d'août 2009. | Source - © 2006 NASA/JPL/Space Science Institute, modifié La division de Keeler, interne à l'anneau A de Saturne, est large de 42 km et Daphnis a un diamètre de 7 km. Cette photo a été prise en 2006, comme la figure précédente. L'éclairage vient de la gauche ; les « pentes » de ces ondulations orientées vers la gauche sont surexposées, car éclairées par le Soleil. Les « pentes » orientées vers la droite ne sont pas « à l'ombre », car le soleil est encore « haut » sur le plan des anneaux, trois ans avant l'équinoxe. |

Source - © 2009 NASA/JPL/Space Science Institute, modifié La division de Keeler, interne à l'anneau A de Saturne, est large de 42 km et Daphnis a un diamètre de 7 km. Daphnis et les ondulations qu'il crée sont éclairés très obliquement et font des ombres sur l'anneau A. L'ombre la plus longue s'étend à une centaine de kilomètres de la division de Keeler. | Source - © 2009 NASA/JPL/Space Science Institute, modidié La division de Keeler, interne à l'anneau A de Saturne, est large de 42 km et Daphnis a un diamètre de 7 km. L'éclairage extraordinairement rasant à proximité de l'équinoxe provoque des ombres très allongées (1500 km de long). |