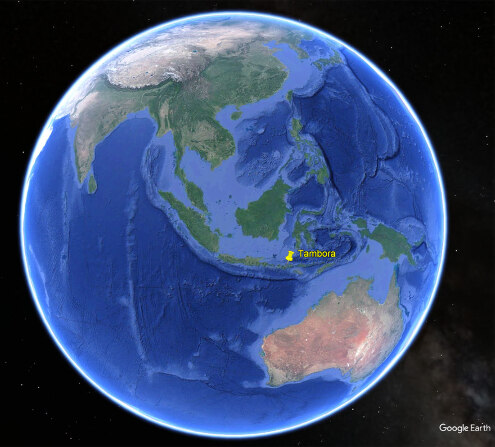

L’éruption du Tambora d’avril 1815 et « l’année sans été » en 1816

Image de la semaine | 14/04/2025

Résumé

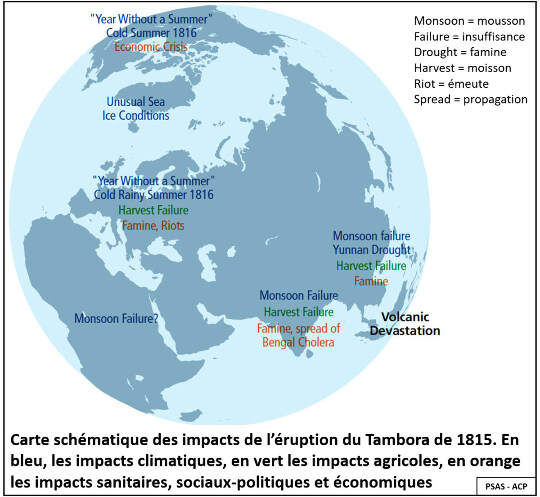

Conséquences climatiques et humaines mondiales de l’éruption d’avril 1815 du Tambora, volcan indonésien.

Source - © 2021 Extrait de H. Mühlestein

Ce tableau, exposé au Toggenburger Museum, visualise la famine qui a menacé de mort des familles entières au cours de 1816 (et dans une moindre mesure de 1817), année 1816 appelée « l’année sans été ». Cette crise climatique n’a pas affecté que la Suisse, mais le monde entier durant l’année qui a suivi l’éruption du Tambora en avril 1815.

|

Source - © 2021 Extrait de H. Mühlestein Ce tableau, exposé au Toggenburger Museum, évoque les très nombreux enterrements consécutifs à la famine de 1816, année qui a suivi l’éruption du Tambora en avril 1815. |

Source - © 2021 Extrait de H. Mühlestein Ce tableau, exposé au Toggenburger Museum, montre qu’en 1816, des gens mangent de l’herbe pour ne pas mourir de faim. |

|

Source - © 2017 Sur cyclo-long-cours Le prix du pain (Brot) fut multiplié par deux entre décembre 1815 et juin 1816, et quasiment par 5 entre décembre 1815 et juin 1817 (Teuerung est le mot allemand pour “inflation”). Les récoltes de 1816 furent catastrophiques, d’où la hausse des prix du pain jusqu’à l’arrivée des récoltes de 1817, pas très bonnes mais moins catastrophiques. |

Source - © 1847 Gottlob Johann Edinger Après plus d’un an de disette, l’arrivée des premières récoltes en août 1817 fut fêtée avec enthousiasme dans la majorité de l’Europe. C’était la fin de la crise climatique et alimentaire due à l’éruption du Tambora d’avril 1815. |

Nous avons vu la semaine dernière (cf. Le Tambora (Indonésie) et les conséquences locales de son éruption d’avril 1815, l’une des plus importantes éruptions volcaniques historiques) ce qu’on peut dire, au XXIe siècle, de la géologie de l’éruption du Tambora (Indonésie) en avril 1815 et de ses conséquences locales. Nous allons voir cette semaine les conséquences humaines globales de cette éruption, conséquences dues aux variations climatiques mondiales causées par cette éruption. Après des figures concernant spécifiquement disettes et famines (figures 1 à 5), nous regarderons des coupures de presse et des caricatures illustrant mauvaises récoltes, grands froids et misère (figures 6 à 9), puis des données et modèles plus quantitatifs de cet évènement climatique (fig. 10 à 18), et enfin nous verrons des conséquences plus anecdotiques d’une des plus grandes éruptions historiques (figures 19 à 23).

|

Source - © 1816 sur NCPR |

La ligne fléchée de blanc indique que “None of the Grass, or anything else has come to perfection this season”, ce qu’on peut traduire par “Aucune herbe, ni rien d’autre n’est parvenu à la perfection cette saison”. |

|

Source - © 1816 sur Canada’s History |

Source - © ~1816 sur The Historic Intercepter |

En plus de ces textes, archives ou dessins illustrant les conséquences humaines et sociales de la crise climatique de l’année 1816, il existe des données (biologiques, météorologiques, glaciologiques…) qui, associées à ce que disent des textes et intégrées dans des modèles climatologiques modernes, permettent de reconstituer plus quantitativement ce qui s’est passé entre 1815 et 1817. On consultera, par exemple, les textes en accès libre de S. Brönnimann et D. Krämer (2016), Tambora and the “Year Without a Summer” of 1816. A Perspective on Earth and Human Systems Science, et de C.C. Raible et al. (2016), Tambora 1815 as a test case for high impact volcanic eruptions: Earth system effects.

|

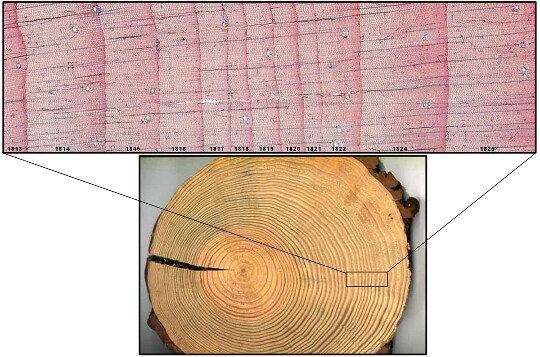

Source - © 2016 // - Brönnimann et Krämer // Roger Prat / snv.jussieu, modifiés Figure 10. L’effet de l’éruption de 1815 du Tambora visible dans la croissance des arbres En haut, anneaux de croissance dans un tronc de pin du massif des Tatras (montagnes situées à la frontière polono-slovaque) montrant une très forte réduction de la croissance de cet arbre entre les années 1816 à 1822. Peut-être un botaniste pourrait dire quelle pourrait être les parts relatives de la baisse de la température, de la baisse de la luminosité, des pluies acides, des variations de précipitations… En bas, la coupe d’un tronc récent (âgé d’une cinquantaine d’années) permet de montrer les cernes de croissance d’un arbre et de comprendre à quoi correspond la photo du haut. | |

|

Source - © 1816 sur meteofrance.com ou WikiVaud.ch Figure 11. Relevés météorologiques de juillet 1816 à Paris Bien qu’on soit au début du XIXe siècle et juste après les guerres napoléoniennes, il y avait déjà quelques observatoires météorologiques fonctionnant en Europe, sur la côte Est de l’Amérique du Nord… Voici le relevé météorologique de juillet 1816 établi à l’observatoire de Paris. Les Parisiens, comme tous les habitants de l’Ouest de l’Europe, ont eu droit à un « été pourri ». |

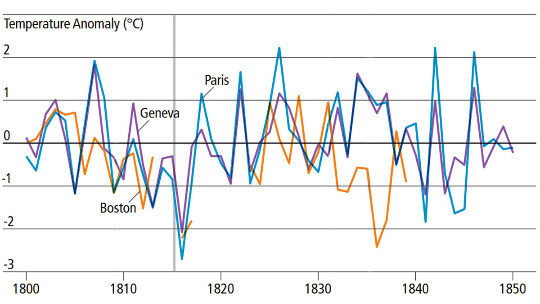

Source - © 2016 Brönnimann et Krämer On peut noter que les guerres napoléoniennes n’ont pas interrompu les relevés à Genève ou Paris, mais que la guerre anglo-américaine de 1812 à 1815 semble avoir perturbé le fonctionnement de l’observatoire de Boston. L’année 1815, l’année de l’éruption du Tambora, est matérialisée par le trait vertical gris. On voit que les températures estivales de l’année 1816 sont inférieures de 2 à 3°C par rapport à une année “normale”. |

|

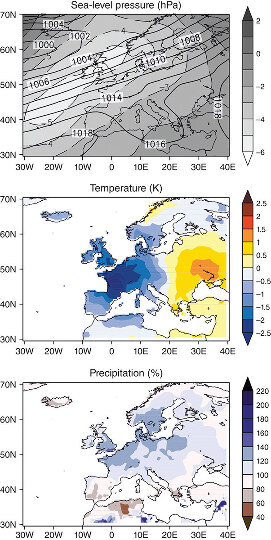

Source - © 2016 Raible et al. (Open Access) Figure 13. Reconstitution du climat de l’Europe pendant l’été 1816 En haut, carte de la pression ramenée au niveau de la mer, obtenue en utilisant/extrapolant les données des observatoires et les livres de bord des navires. Au centre, anomalie des températures par rapport à la « normale » en utilisant /extrapolant les données des relevés météorologiques des observatoires et autres proxys climatiques. En bas pourcentage des précipitations (en % par rapport à la « normale » égale à 100%). On note une baisse de température sur toute l’Europe de l’Ouest et une hausse sur les plaines d’Ukraine, et un excès de précipitation sur l’Europe du Nord-Ouest. Les variations climatiques de 1816, même sur la seule Europe, sont plus complexes qu’un simple été froid et pluvieux. |

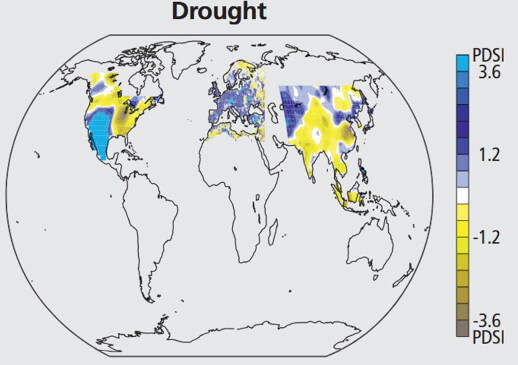

Source - © 2016 Brönnimann et Krämer Le PDSI [Palmer Drought Severity Index (en anglais) = index de Palmer de la gravité des sécheresses (en français)] est un index qui utilise des données de température et de précipitations disponibles pour estimer la sécheresse relative. Il s’agit d’un index standardisé qui s’étend généralement de −10 (très sec) à +10 (très humide). On voit que le monde (du moins là où on a pu calculer cet index) était divisé par deux cet été 1816 : les régions avec un excès d’humidité (les récoltes ont alors pourri sur pied) et les régions ayant subi une sécheresse (les récoltes ont alors grillé sur pied). Dans les deux cas, cela peut aboutir à des famines. La sécheresse en Asie du Sud-Est est due à une perturbation du régime des moussons. |

|

Source - © 2016 Brönnimann et Krämer, modifié |

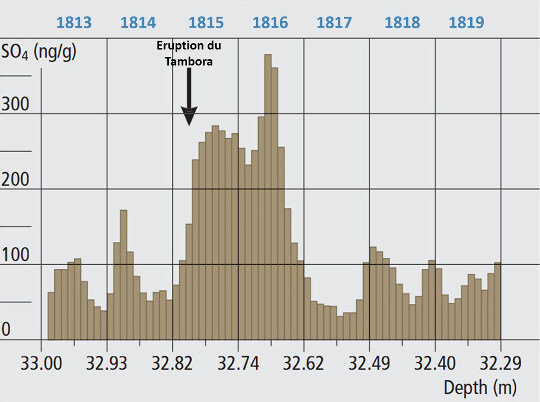

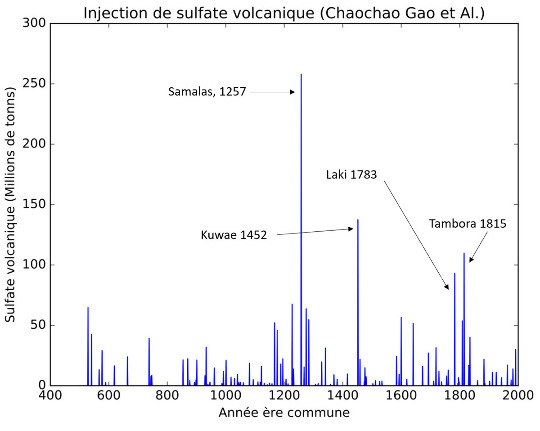

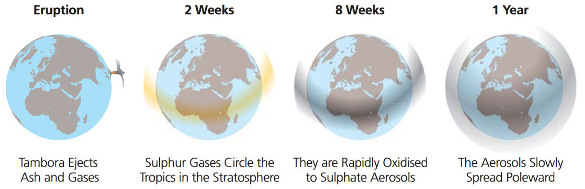

Une des causes de ces perturbations climatiques est l’injection de poussières, et surtout de sulfates, dans la stratosphère par le panache plinien du Tambora qui a atteint 45 km de hauteur. Cette injection et les retombées qui s’ensuivent sont enregistrées dans les glaces du Groenland et d’Antarctique.

|

Source - © 2016 Brönnimann et Krämer On note une très forte augmentation du SO4 dès le mois qui suit l’éruption du Tambora. La teneur maximale est atteinte pendant l’été 1816. |

Source - © 2017 D’après Raminagrobis –CC BY-SA 4.0, modifié On voit que, d’après ces résultats, le Tambora n’est que le troisième volcan le plus émetteur. Mais les éruptions de 1257 et de 1452 et leurs conséquences sont très mal documentées. On peut noter que juste avant l’éruption du Tambora (en 1808) une éruption importante a injecté une quantité de soufre égale à la moitié de ce qu’a injecté le Tambora. On ne sait pas quel est le volcan responsable de cette éruption de 1808. |

|

Source - © 2016 Brönnimann et Krämer On peut comparer les résultats de cette modélisation pour le Tambora avec la propagation réelle du SO2 et des aérosols issus de l’éruption du Pinatubo de 1991 (cf. La dispersion stratosphérique des aérosols du Pinatubo (1991)). | |

Outre les famines dues aux perturbations climatiques, l’éruption du Tambora eut des effets indirects dont on peut, pour certains, discuter de l’importance, voire de la réalité. Citons quelques-unes de ces conséquences, des plus probables au plus incertaines.

- Il y eu des épidémies de choléra en Inde et en Chine qui “explosèrent” en 1817, juste après les famines consécutives à l’éruption du Tambora.

- Pendant quelques années, la présence d’aérosols sulfatés et poussiéreux a engendré des couchers de soleil très colorés, qui ont inspiré de nombreux peintres, dont William Turner (1775-1851) qui a peint plusieurs de ces couchers de soleil flamboyants plusieurs années après 1815, tellement cela l’avait impressionné.

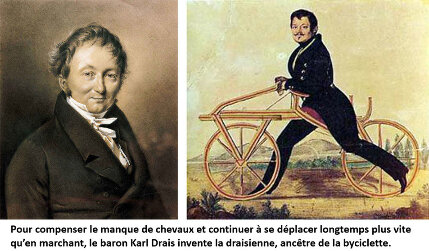

- En Europe, en particulier en Suisse et en Allemagne du Sud, les très mauvaises récoltes entrainèrent une chute de la production d’avoine, qui fut alors donnée aux hommes plutôt qu’aux chevaux. En ville, il fallut abattre de nombreux chevaux. Plus moyen de se déplacer rapidement ! Pour pallier ce problème, le baron allemand Karl Drais von SauerBronn (1785-1851) inventa la draisienne, ancêtre de la bicyclette. Pensez au Tambora la prochaine fois que vous prendrez votre bicyclette !

- L’été 1816 fut très froid et pluvieux notamment en Suisse occidentale. Cette saison maussade et cafardeuse eut un impact considérable sur l’humeur de Mary Shelley (1897-1851) et de Lord Byron (1788-1824), qui passaient l’été dans une villa au bord du lac Léman (la villa Diodati). Ne pouvant se promener comme le faisaient les riches anglais en ces années post-guerres napoléoniennes, ils passèrent leur temps à lire et à écrire à l’abri de la pluie, et c’est à ce moment-là que furent créés le personnage de Frankenstein par Mary Shelley et le poème Darkness par Lord Byron. Pour beaucoup, le triste climat de cet été pourri a largement inspiré la sinistre ambiance de ces œuvres sombres.

- D’aucuns accusent aussi le mauvais temps, le 18 juin 1815 en Belgique, d’être en partie responsable de la défaite de Napoléon à Waterloo. Ce mauvais temps était-il dû au Tambora, malgré le cours délai (2 mois) entre l’éruption et la bataille ?

|

Source - © 1838 J.M.W. Turner Figure 19. Flint Castle, tableau de W. Turner peint en 1838 Le souvenir des couchers de soleils flamboyants des années 1815 à 1817 auraient inspiré le peintre. |

Source - © 1828 J.M.W. Turner Figure 20. Lancaster Sand, aquarelle de W. Turner Le souvenir des couchers de soleils flamboyants et des migrations de pauvres gens dues à la famine auraient inspiré le peintre. |

|

Source - © ~1820 Auteur inconnu - Auteur inconnu Figure 21. De l’éruption du Tambora en 1815 à l’invention de l’ancêtre de la bicyclette En Allemagne du Sud, les très mauvaises récoltes entrainèrent une chute de la production d’avoine, qui fut alors donné aux hommes plutôt qu’aux chevaux. En ville, faute de nourriture, il fallut abattre de nombreux chevaux. Plus moyen de se déplacer rapidement ! Pour pallier ce problème, le baron allemand Karl Drais von SauerBronn, (1785-1851), à gauche, inventa la draisienne, à droite, ancêtre de la bicyclette. | |

|

Source - © - sur scriiipt.com Figure 22. La Villa Diodati (Suisse), au bord du lac Léman C’est là, coincée par la pluie et le froid, dans une ambiance maussade pour ne pas dire lugubre, que Mary Shelley inventa son personnage de Frankenstein. Aurait-elle créé Frankenstein si elle avait passé l’été 1816 au soleil ? |

Source - © 1935 // 1922 Universal Studios, NBCUniversal // illustrateur inconnu |

Localisation par fichier kmz du Tambora, volcan indonésien. 849-Tambora.kmz