Image de la semaine | 28/09/2020

Les komatiites, des laves ultrabasiques archéennes, témoins d'une Terre interne très chaude

28/09/2020

Résumé

Les komatiites, des laves témoignant d'un manteau plus chaud et de très forts taux de fusion à l'Archéen, et présentant la structure cristalline caractéristique dite spinifex.

Source - © 2008 Pierre Thomas — Damien Mollex / ENS de Lyon

Les komatiites sont des laves quasi-exclusives de l'Archéen, avec une teneur en magnésium de 20 à 30 % (trois fois supérieure à celle d'un basalte) et avec une structure interne caractéristique : la structure spinifex, qui se caractérise par des olivines et/ou des pyroxènes “géants” en grandes aiguilles et/ou lames.

Localisation par fichier kmw de la vallée de la Komati River (Afrique du Sud).

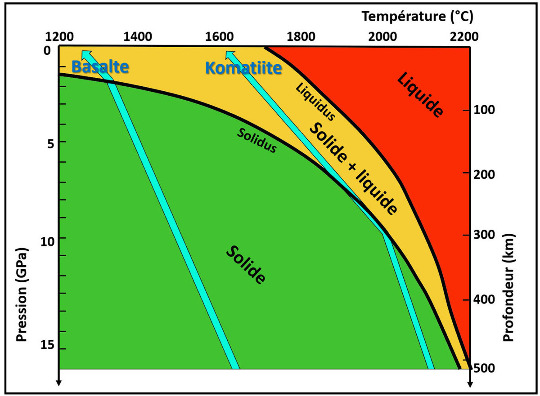

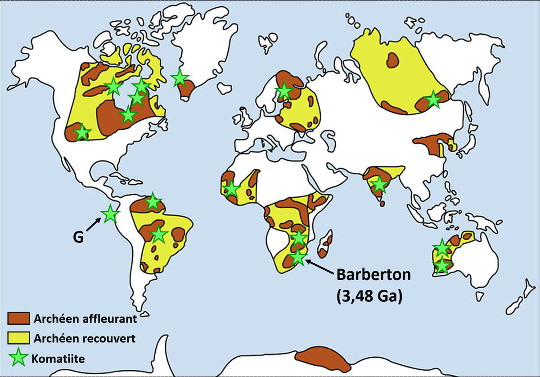

Les komatiites (du nom d'une rivière Sud-africaine, la Komati River) sont des laves assez rares, car quasi-exclusives de l'Archéen (cf. figure 28, à la fin). En France, on n'en trouve qu'en Guyane et elles sont absentes de la France métropolitaine. En Europe, on n'en trouve qu'en Finlande. Elles forment des coulées en général minces, aussi bien aériennes que sous-marines. Leur température au point d'émission aurait été de 1400 à 1650°C. Leur viscosité à l'émission aurait été 10 à 100 fois inférieure à celle des basaltes actuels. Ces très vieilles coulées sont la plupart du temps interstratifiées dans d'épaisses séries sédimentaires. C'est dans ces séries sédimentaires archéennes qu'on trouve les BIF (Banded Iron Formation ou fers rubanés), les plus vieilles traces de vie… Les BIF présentés dans Les fers rubanés (Banded Iron Formation) de l'Archéen de Barberton, groupe de Fig Tree (-3,26 à -3,22 Ga), Afrique du Sud se trouvent d'ailleurs à quelques dizaines de kilomètres de ces komatiites. Ces séries sédimentaires archéennes forment souvent des “bassins” sédimentaires allongés entre des dômes de gneiss et de migmatites, également archéens. Comme ces séries sédimentaires et les roches volcaniques qu'elles contiennent forment des “bassins” allongés et qu'elles sont souvent (au moins faiblement) métamorphisées, leurs roches sont souvent de couleurs verdâtres car elle contiennent de la chlorite, des amphiboles vertes… C'est pour cela qu'on nomme ces séries des « ceintures vertes archéennes » (greenstone belts en anglais).

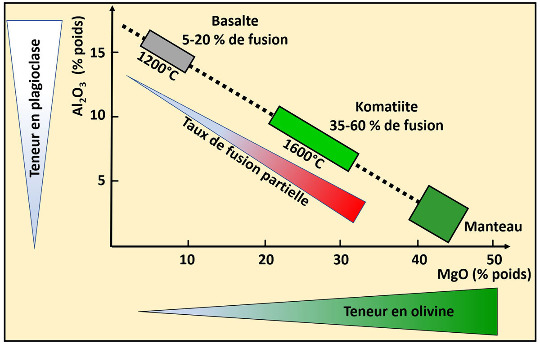

Minéralogiquement, les komatiites se caractérisent par une très grande richesse en olivine et pyroxène. Chimiquement, elles sont pauvres en SiO2 (< 45 %) et très riches en MgO (> 20 %). Une telle composition est obtenue expérimentalement par une fusion partielle du manteau de 35 à 60 %, contre 5 à 20 % pour les basaltes phanérozoïques. Un tel pourcentage de fusion indique un manteau archéen ayant une température supérieure de 300 à 400°C par rapport au manteau actuel. On trouve ces komatiites dans différents contextes géologiques archéens, souvent bien différents des contextes géodynamiques phanérozoïques, mais qu'on essaie de comparer aux contextes actuels (paléo-rifts, paléo-bassins marginaux, paléo-points chaud ou provinces magmatiques géantes…).

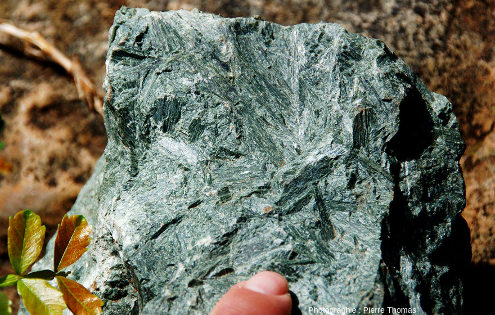

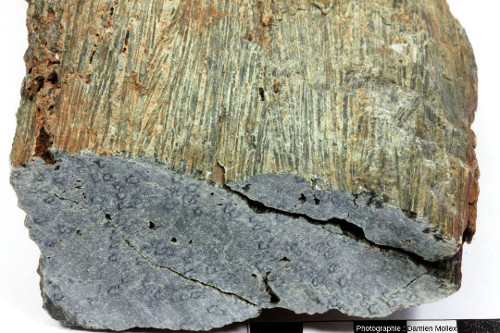

Ce qui rend les komatiites faciles à reconnaitre à l'œil nu, c'est leur structure macroscopique. Cette structure se caractérise par des olivines et/ou des pyroxènes géants, en aiguilles et/ou en lames pluricentimétriques pouvant atteindre jusqu'à 1 m de longueur. Cette structure est nommée structure spinifex, par analogie avec une plante épineuse australienne éponyme. L'origine de cette structure est mal comprise : elle ferait intervenir, entre autres, une cristallisation rapide d'un liquide ultrabasique en état de surfusion, et sans doute aussi la grande différence de température entre le solidus et le liquidus d'un magma komatiitique…

Le but de cette “image de la semaine“ n'est pas de faire un cours sur les komatiites, ni de résumer (plus en détail que les quelques lignes ci-dessus) les nombreux articles et chapitres d'ouvrages (cf. les quelques références en fin d'article). Il s'agit simplement de vous montrer à quoi ressemble cette roche, majeure dans les premiers temps de la Terre, mais que bien peu d'entre-nous ont eu (ou auront) la chance de voir et de toucher sur le terrain. Toutes les photographies de terrain présentées ici ont été prises dans la “ceinture verte” (Green Belt) de Barberton, dans le craton de Kapvaal en Afrique du Sud où des coulées de komatiites et de tholéiites (âgées de 3,5 à 3,2 Ga) sont interstratifiées dans des sédiments archéens.

Il y a probablement deux coulées superposées, coulées verticalisées par des évènements tectoniques postérieurs. Le bas serait à gauche. La coulée inférieure occuperait le sixième gauche de l'affleurement du premier plan. C'est ce sixième inférieur gauche qui est détaillé sur la photo suivante et sur lequel ont été prises les photos 3 à 11. | La section (verticalisée) de cette coulée est, à titre d'hypothèse, mise en vis-à-vis avec la représentation classique d'une coulée komatiitique comme on trouve partout dans la littérature (cf., par exemple, Les Komatiites de l'Abitibi. Les photos qui suivent sont prises dans la zone à spinifex, hélas abimée par des géologues non respectueux de ces affleurements rares (la région de Barberton est classée Patrimoine mondial par l'UNESCO depuis 2018), alors que des échantillons “pré-cassés” sont disponibles dans des éboulis à quelques dizaines de mètres de là. |

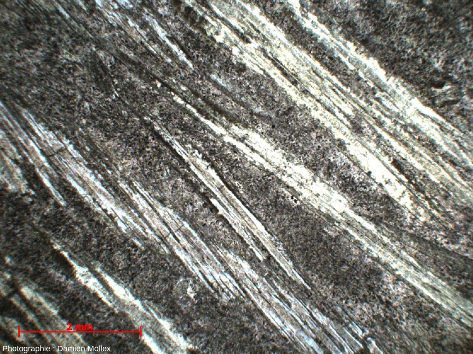

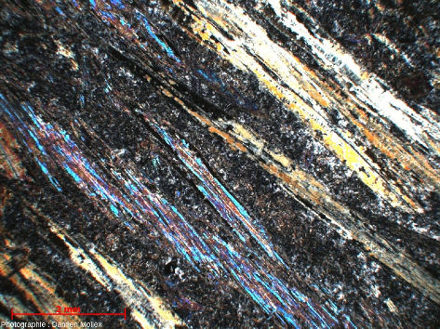

Il est difficile, à l'œil nu, de reconnaitre si les cristaux pluricentimétriques sont de l'olivine ou du pyroxène, car les minéraux de cet affleurement ont été transformés en amphiboles et/ou chlorite et/ou serpentine… par 3,3 milliards d'années d'évènements géologiques postérieurs à leur formation. Vus sous cet angle, il est difficile de savoir si ces cristaux sont des aiguilles ou des lames. | |

Figure 5. Détail de la coulée de komatiite présentant de belles structures spinifex Il est difficile, à l'œil nu, de reconnaitre si les cristaux pluricentimétriques sont de l'olivine ou du pyroxène, car les minéraux de cet affleurement ont été transformés en amphiboles et/ou chlorite et/ou serpentine… par 3,3 milliards d'années d'évènements géologiques postérieurs à leur formation. Vus sous cet angle, il est difficile de savoir si ces cristaux sont des aiguilles ou des lames. | Figure 6. Zoom sur les belles structures spinifex de la couléé de komatiite Il est difficile, à l'œil nu, de reconnaitre si les cristaux pluricentimétriques sont de l'olivine ou du pyroxène, car les minéraux de cet affleurement ont été transformés en amphiboles et/ou chlorite et/ou serpentine… par 3,3 milliards d'années d'évènements géologiques postérieurs à leur formation. Vus sous cet angle, il est difficile de savoir si ces cristaux sont des aiguilles ou des lames. |

Figure 7. Vue sous un autre angle de la même coulée komatiitique, vallée de la Komati River, Afrique du Sud Les photos de détail précédentes ont été prise environ 1,5 m à droite de celle-ci, Les photos suivantes 20 cm à droite ou à gauche du couteau. | |

Figure 8. Vue rapprochée sur un secteur de la coulée komatiitique présentant de belles structures spinifex Il est difficile, à l'œil nu, de reconnaitre si les cristaux pluricentimétriques sont de l'olivine ou du pyroxène, car les minéraux de cet affleurement ont été transformés en amphiboles et/ou chlorite et/ou serpentine… par 3,3 milliards d'années d'évènements géologiques postérieurs à leur formation. | Figure 9. Détail de la coulée komatiitique présentant de belles structures spinifex Il est difficile, à l'œil nu, de reconnaitre si les cristaux pluricentimétriques sont de l'olivine ou du pyroxène, car les minéraux de cet affleurement ont été transformés en amphiboles et/ou chlorite et/ou serpentine… par 3,3 milliards d'années d'évènements géologiques postérieurs à leur formation. |

Figure 10. Zoom sur de belles structures spinifex de la coulée de komatiite Il est difficile, à l'œil nu, de reconnaitre si les cristaux pluricentimétriques sont de l'olivine ou du pyroxène, car les minéraux de cet affleurement ont été transformés en amphiboles et/ou chlorite et/ou serpentine… par 3,3 milliards d'années d'évènements géologiques postérieurs à leur formation. | On voit que, ici, les cristaux forment de longues aiguilles et non pas des lames. |

Aucune structure spinifex n'y est visible à l'œil nu, et, sans analyse chimique, il n'est pas possible de savoir s'il s'agit de coulées de komatiite ou de tholéiite. | Aucune structure spinifex n'y est visible à l'œil nu, et, sans analyse chimique, il n'est pas possible de savoir s'il s'agit de coulées de komatiite ou de tholéiite. |

Aucune structure spinifex n'y est visible à l'œil nu, et, sans analyse chimique, il n'est pas possible de savoir s'il s'agit de coulées de komatiite ou de tholéiite. | |

Source - © 2014 Damien Mollex / ENS de Lyon | Source - © 2014 Damien Mollex / ENS de Lyon |

Source - © 2014 Damien Mollex / ENS de Lyon La présence de faces plus ou moins perpendiculaires permet de voir qu'il s'agit de lames et non d'aiguilles. | Source - © 2014 Damien Mollex / ENS de Lyon La présence de faces plus ou moins perpendiculaires permet de voir qu'il s'agit de lames et non d'aiguilles. |

Source - © 2017 Damien Mollex / ENS de Lyon | |

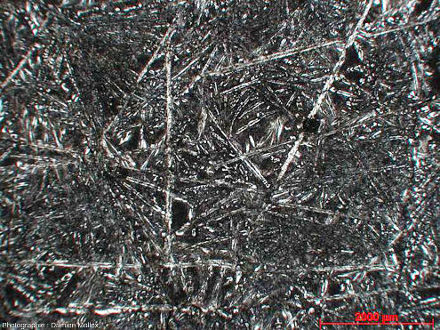

Source - © 2014 Damien Mollex / ENS de Lyon Figure 22. Lame mince en LPNA d'une komatiite à cristaux aciculaires bien orientés Même en lame mince, on a du mal à savoir si ces cristaux étaient originellement constitués d'olivine ou de pyroxène. Ils sont maintenant constitués d'un mélange amphibole, chlorite, serpentine… | Source - © 2014 Damien Mollex / ENS de Lyon Figure 23. Lame mince en LPA d'une komatiite à cristaux aciculaires bien orientés Même en lame mince, on a du mal à savoir si ces cristaux étaient originellement constitués d'olivine ou de pyroxène. Ils sont maintenant constitués d'un mélange amphibole, chlorite, serpentine… |

Les trois pays où ont été initialement définies et étudiées les komatiites sont l'Afrique du Sud, l'Australie et le Canada (qui n'a pas participé à une quelconque nomenclature). | Les trois pays où ont été initialement définies et étudiées les komatiites sont l'Afrique du Sud, l'Australie et le Canada (qui n'a pas participé à une quelconque nomenclature). |

Les basaltes sont issus d'un faible taux de fusion partielle du manteau (< 20 %) alors que les komatiites sont issues d'un taux beaucoup plus important (> 35 %). À l'Archéen existent aussi, entre les basaltes tholéitiques et les komatiites, des basaltes komatiitiques, avec une chimie et un taux de fusion intermédiaires. | Pour une même profondeur, le manteau archéen devait être 300 à 400°C plus chaud que le manteau phanérozoïque. |

Les seules komatiites de France sont en Guyane. Deux provinces komatiitiques sont nommées sur cette carte : la province de Barberton d'où sont issues photos et échantillons de cet article, et l'ile Gorgona (ile colombienne du Pacifique), le seul affleurement phanérozoïque (Crétacé, 90 Ma) de komatiite, « l'exception qui confirme la règle ».

Pour aller plus loin voici quelques références disponibles sur le web.

J. Dostal, 2008. Komatiites, Geoscience Canada, 35, 1, 21-31 [pdf]

C. Robin, 2011. Pétrogenèse des komatiites de Barberton (Afrique du Sud), thèse de doctorat, Université de Grenoble, 333p

P.A. Sossi, S.M. Eggins, R.W. Nesbitt, O. Nebel, J.M. Hergt, I.H. Campbell, H.St.C. O'Neill, M. Van Kranendonk, D.R. Davies, 2016. Petrogenesis and Geochemistry of Archean Komatiites, Journal of Petrology, 57, 1, 147-184

Alex Strekeisen. page Komatiites, consultée le 21/09/2020

F. Faure, N. Arndt, G. Libourel, 2006. Formation of Spinifex Texture in Komatiites: an Experimental Study, Journal of Petrology, 47, 8, 1591-1610

R.A.F Cas, S.W. Beresford, 2001. Field Characteristics and erosional processes associated with komatiitic lavas: Implications for flow behavior, The Canadian Mineralogist 39, 2, 505-524

N. Arndt, C.M. Lesher, 2004. Komatiite, Encyclopedia of Geology., Elsevier, pp.260-268

Toutes les photographies et récoltes d'échantillons (ramassés dans des éboulis sans détériorer les affleurements naturels) ont été faites en 2008 lors d'une excursion organisée par le CBGA et encadrée par Jean François Moyen (aujourd'hui à l'Université de Saint-Étienne).