Image de la semaine | 08/02/2016

Un volcanisme français ignoré voire « interdit » : le volcanisme andésitique oligocène de la plaque européenne des Alpes franco-suisses

08/02/2016

Résumé

Les andésites du synclinal de Saint-Antonin, Collongues (Alpes Maritimes), un exemple de volcanisme si rarement abordé.

Table des matières

Le filon d'andésite du synclinal de Saint-Antonin, Collongues (Alpes Maritimes)

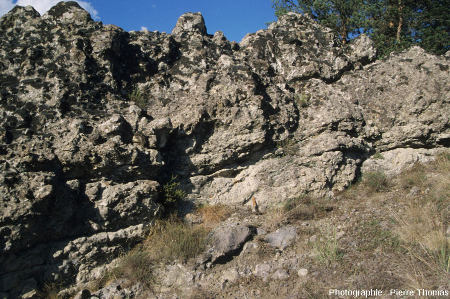

Figure 1. Un filon d'andésite partiellement dégagé par l'érosion, synclinal de Saint-Antonin

Ce filon est en fait un sill, interstratifié dans des brèches volcano-sédimentaires oligocènes (30 Ma). Comme la série volcano-sédimentaire a été plissée et qu'on se trouve sur le flanc d'un synclinal quasiment redressé à la verticale, ce sill initialement horizontal est maintenant sub-vertical et ressemble à un dyke. La roche du filon, comme celle des éléments de la brèche volcanique qu'il intrude, est constituée d'andésite. Ce filon d'andésite est situé au-dessus du hameau des Beylons, commune de Collongues (Alpes Maritimes).

Figure 2. Vue rapprochée sur le filon d'andésite des Beylons, Collongues (Alpes Maritimes) Ce filon d'andésite partiellement dégagé par l'érosion est en fait un sill, interstratifié dans des brèches volcano-sédimentaires oligocènes (30 Ma). Comme la série volcano-sédimentaire a été plissée et qu'on se trouve sur le flanc d'un synclinal quasiment redressé à la verticale, ce sill initialement horizontal est maintenant sub-vertical et ressemble à un dyke. La roche du filon, comme celle des éléments de la brèche volcanique qu'il intrude est constituée d'andésite. | |

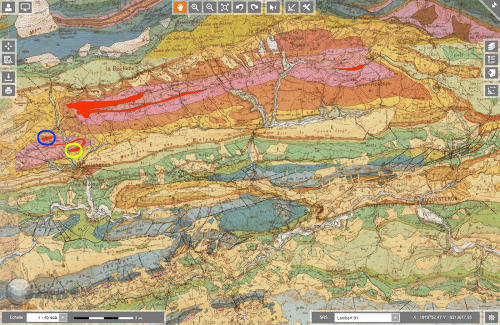

Figure 7. Extrait de la carte géologique au 1/50 000 de Roquestéron

Les conglomérats andésitiques sont sur-coloriés en orange pour en augmenter la visibilité. Ils sont interstratifiés dans des sédiments oligocène d'un synclinorium, connu sous le nom de synclinal de Saint-Antonin. Les 6 premières photographies du site des Beylons (ci-dessus) ont été prises au niveau de l'ellipse bleue, au Nord du hameau des Beylons. Les 6 vues de brèches andésitiques à bois carbonisé (voir plus bas) ont été prises au niveau de l'ellipse jaune juste au Nord de Collongues.

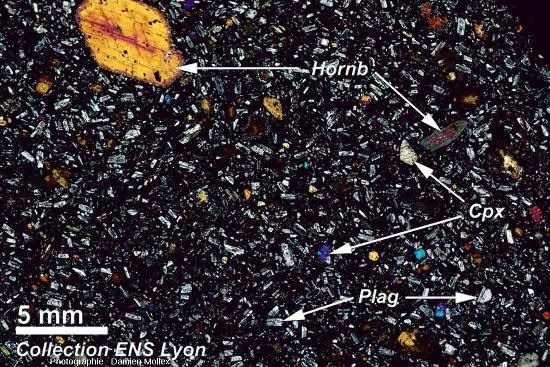

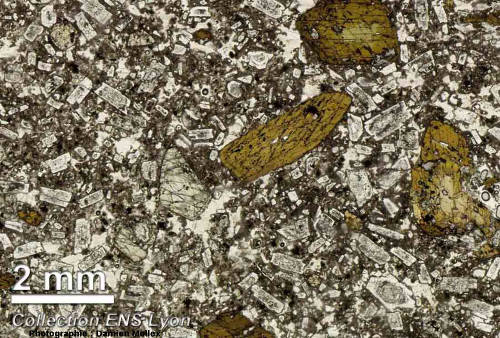

La notice de la carte décrit cette formation de la façon suivante : « Une puissante série détritique de sables grossiers blancs à bleutés et de conglomérats, renfermant des galets et des brèches volcaniques à ciment tuffacé dans sa partie moyenne, occupe le synclinal de Saint-Antonin. Aucun centre d'émission n'a été observé et on ne connaît qu'un seul filon dans la partie occidentale du bassin, à Beylon. Le matériel éruptif paraît s'être mis en place à la faveur d'éruptions volcaniques en bordure du bassin, les matériaux ayant ensuite glissé vers l'intérieur du bassin (lahar) où ils se sont mélangés à des sédiments marins. Il s'agit de laves porphyriques, à phénocristaux de plagioclases (An 50 à 75), hornblende verte ou brune et augite. Les analyses chimiques montrent des variations de faible amplitude autour d'une composition moyenne correspondant à des andésites quartzifiées et à des dacitoïdes. Des datations sur des échantillons prélevés dans les formations volcaniques de Saint-Antonin, à caractère calco-alcalin, ont donné des âges de 32,4 ± 1,6 M.A. et 30,5 ± 3 M.A (Oligocène inférieur) ».

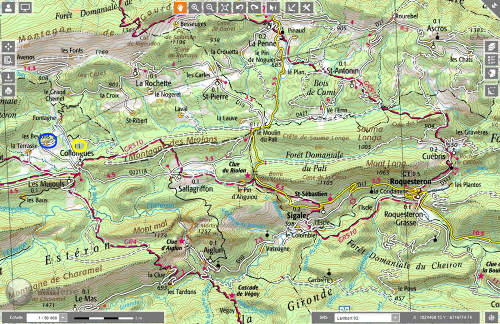

Figure 8. Localisation des deux secteurs photographiés, filon et brèches andésitiques

L'ellipse bleue localise le site du filon andésitique du hameau des Beylons. L'ellipse jaune localise les brèches andésitiques à bois carbonisé.

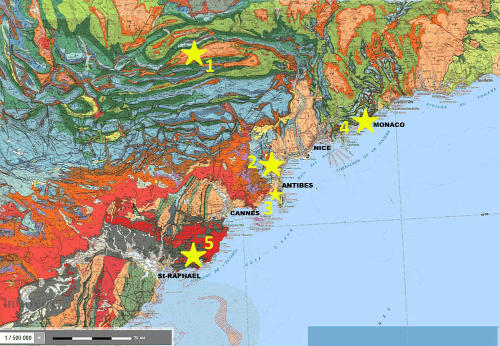

L'affleurement volcano-sédimentaire des Beylons est représentatif de ce que l'on trouve dans tout le synclinal de Saint-Antonin (Alpes Maritimes). Il ressemble également à ce qui affleure 35 km plus au Sud-Est, dans le secteur de Biot-Villeneuve Loubet (affleurement (2) sur la figure suivante) décrit dans la notice de la carte géologique au 1/50 000 de Grasse-Cannes), et dans deux autres petits affleurements sur la côte (Cap d'Antibes et Cap d'Ail).

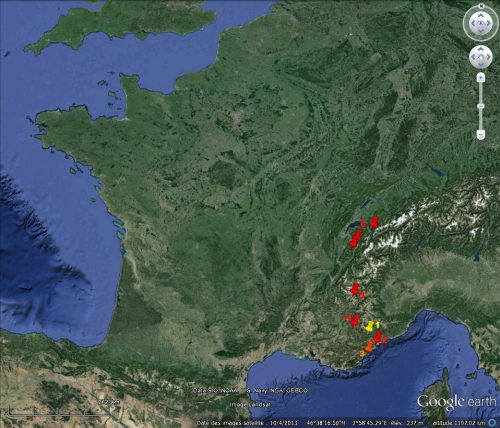

(1) représente les affleurements de conglomérats andésitiques du synclinal de Saint-Antonin décrits cette semaine, (2) ceux du secteur de Biot-Villeneuve Loubet, (3) ceux du Cap d'Antibes où des filons sont visibles, (4) ceux du Cap d'Ail. L'affleurement (5) correspond à l'intrusion d'estérellite [micro-diorite quartzique (ou dacite à ciment micro-cristallin), voir Dacite (Esterellite) sur la Lithothèque ENS de Lyon] du Dramont près de Saint Raphaël, roche calco-alcaline intrusive dans les grès et les rhyolites permiennes.

Ces affleurements et ces roches posent un certain nombre de questions fondamentales.

- Ces roches sont-elles de véritables andésites, semblables minéralogiquement et géochimiquement aux roches de la série calco-alcaline classique que l'on décrit au-dessus des zones de subductions ?

- Dans quelles conditions et paléo-environnements se sont mises en place ces brèches andésitiques et les quelques filons qui les recoupent ?

- Ces andésites des Alpes Maritimes (et du Var) sont-elles exceptionnelles ou abondantes dans toutes les Alpes françaises (ou franco-italo-suisses) ?

- Les andésites sont (trop) classiquement associées aux seules subductions, « on » dit ne les trouver qu'à l'arrière des zones de subduction, sur la plaque "supérieure". Que font des andésites à l'Oligocène (la subduction de l'océan alpin est terminée depuis longtemps) sur la plaque européenne (la plaque plongeante) alors qu'elles devraient se trouver en Italie, sur la plaque apulienne ?

Nous allons répondre cette semaine aux trois premières questions. Pour répondre à la quatrième question (la semaine prochaine), nous devrons passer en Italie, franchir la suture ophiolitique, quitter la paléo-plaque européenne pour gagner la paléo-plaque apulienne et y étudier la présence et la nature d'un éventuel magmatisme calco-alcalin à l'Oligocène.

Les roches

La notice de la carte géologique de Grasse-Cannes décrit les roches du secteur Biot-Villeneuve Loubet (des filons comme des conglomérats) de la façon suivante (légèrement simplifiée/modifiée), avec plus de précisions que la notice de Roquestéron : « Les andésites s.l. de couleur brune à gris brun sont des laves microlitiques très porphyriques, parfois vésiculées. Les phénocristaux sont des plagioclases zonés (bytownite à labrador), des clinopyroxènes (augite) et souvent aussi de l'orthopyroxène (hypersthène), ainsi que de l'amphibole (hastingsite à édénite). Ils sont associés à des microlites de plagioclases en baguettes (labrador) et à des microcristaux de pyroxène dans une mésostase vitreuse. On trouve dans ces roches des enclaves homéogènes de même composition et à texture grenue. Dans la nomenclature de A. Peccerillo et S.R. Taylor (1976), basée sur le diagramme K2O/SiO2, ces roches correspondent à des basaltes, des andésites basaltiques, des andésites et des dacites. Les andésites basaltiques et les andésites sont prédominantes, les basaltes peu représentés et les dacites très rares. Les basaltes (SiO2 < 52 %) et les andésites basaltiques (52 % < SiO2 <56 %) sont à plagioclase et clinopyroxène ou deux pyroxènes, avec dans un seul cas de l'olivine. Les andésites (56 % < SiO2 < 63 %) sont à plagioclase, clinopyroxène ou deux pyroxènes, et amphibole. Les données géochimiques montrent que ces roches, alumineuses et moyennement à fortement potassiques, sont à hypersthène et quartz normatifs et qu'elles constituent une série magmatique typiquement calco-alcaline ».

On a, là, la description classique d'une série calco-alcaline typique, débutant par des basaltes et évoluant par cristallisation fractionnée (différenciation) vers des andésites basaltiques, des andésites et des dacites. Il est très facile d'échantillonner ces roches, des andésites en particulier, un peu partout sans avoir à dégrader l'unique filon des Beylons, tant les conglomérats sont abondants dans tout le synclinal de Saint-Antonin. Les blocs massifs de plusieurs kilogrammes à dizaines de kilogrammes abondent. Et, pour les enseignants métropolitains, de tels échantillons d'andésite sont plus faciles à se procurer dans les Alpes Maritimes qu'aux Antilles, dans les Andes ou au Japon.

Il s'agit d'une roche très porphyrique à patine d'altération assez claire (mais à cassure fraiche plus sombre). Les phénocristaux de ferro-magnésiens sombres (amphibole et/ou pyroxène, assez difficiles à distinguer l'un de l'autre à l'œil nu) peuvent être de grande taille (> 1 cm). | |

Figure 11. Autre bloc d'andésite du synclinal de Saint-Antonin (Alpes Maritimes) Par rapport à celui de la figure précédente, on peut noter (1) une légère structure fluidale, orientation statistique des ferromagnésiens noirs quand ceux-ci ont une forme de baguette (amphibole), (2) une enclave grenue dans la partie supérieure. | Figure 12. Gros plan sur l'enclave grenue du bloc d'andésite précédent Cette enclave grenue est constituée de plagioclases et de ferro-magnésiens noirs en baguettes (amphiboles probables). Il s'agit donc d'une diorite, équivalent grenu des andésites. La présence de cette enclave montre que le magmatisme calco-alcalin régional ne se résume pas à des émissions en surface, mais qu'il existe aussi en profondeur des masses plus importantes que de simples filons et dont la cristallisation a donné des roches grenues. Juste au-dessus de l'enclave, on peut noter un gros phénocristal vert auréolé d'un fin liseré noir (et recouvert d'un lichen jaune). Sans doute un pyroxène. |

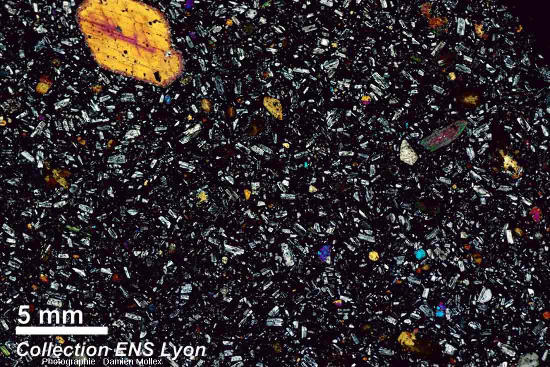

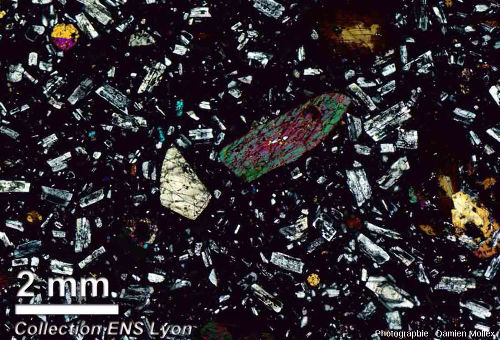

On peut remarquer l'abondance de phénocristaux d'amphibole (hornblende), la présence, moins fréquente, de clinopyroxène, et l'omniprésence de plagioclase. Deux zooms présentés plus bas correspondent à un plus fort grossissement centré sur les trois grosses amphiboles situées en haut à droite de la lame mince. LPNA : lumière polarisée non analysée. | On peut remarquer l'abondance de phénocristaux d'amphibole (hornblende), la présence, moins fréquente, de clinopyroxène, et l'omniprésence de plagioclase. Deux zooms présentés plus bas correspondent à un plus fort grossissement centré sur les trois grosses amphiboles situées en haut à droite de la lame mince. LPNA : lumière polarisée non analysée. |

On peut remarquer l'abondance de phénocristaux d'amphibole (hornblende), la présence, moins fréquente, de clinopyroxène, et l'omniprésence de plagioclase. Les deux zooms présentés ci-dessous correspondent à un plus fort grossissement centré sur les trois grosses amphiboles situées en haut à droite de la lame mince. LPA : lumière polarisée analysée. | On peut remarquer l'abondance de phénocristaux d'amphibole (hornblende), la présence, moins fréquente, de clinopyroxène, et l'omniprésence de plagioclase. Les deux zooms présentés ci-dessous correspondent à un plus fort grossissement centré sur les trois grosses amphiboles situées en haut à droite de la lame mince. LPA : lumière polarisée analysée. |

Figure 18. Zoom, en LPNA, sur un secteur de la lame ci-dessus, andésite de la brèche des Beylons LPNA : lumière polarisée non analysée. | Figure 19. Zoom, en LPA, sur un secteur de la lame ci-dessus, andésite de la brèche des Beylons LPA : lumière polarisée analysée. |

Les conditions de mises en place

On ne connait pas de véritables "volcans" ni de coulées de lave dans la région, mais essentiellement des brèches volcano-sédimentaires ainsi que quelques filons. Cela ne signifie pas que ce volcanisme est de faible ampleur, ou que ces roches volcano-détritiques proviennent d'une région lointaine (de l'autre côté des Alpes par exemple), mais simplement que l'érosion a été très importante. La notice de la carte géologique de Grasse-Cannes décrit très bien les données permettant de reconstituer les conditions de mises en place de ces brèches : « L'épaisseur de la formation de brèche volcanique atteint 200 m dans le secteur de Biot-Villeneuve Loubet. Ces brèches peuvent contenir des blocs dépassant largement le m3. Le ciment de ces brèches contient souvent une phase vitreuse abondante, montrant parfois une soudure à chaud. Dans l'affleurement de la Villa Maure à l'Est de Saint-Vallier, la formation andésitique présente les caractères d'un lahar. La présence de filons ainsi que de necks d'andésite démantelés dans les secteurs du Terme Blanc et des Hauts de Vaugrenier est révélée par des alignements d'amas de blocs et attestée par des mesures géophysiques. Dans l'affleurement du Cap d'Antibes, plusieurs filons ont été reconnus, dont celui de la Pointe du Crouton qui est accessible [en plus du filon des Beylons des figures 1 à 6]. Et on trouve à la base de certains niveaux volcaniques des bois carbonisés dont l'étude par spectroscopie infrarouge montre qu'ils ont été portes à des températures de 350° à 400° ».

J'ai également trouvé en 2003 de tels bois carbonisés dans les brèches du synclinal de St Antonin (figures 20 à 25, secteur de l'ellipse jaune des figures 7 et 8).

Tout cela montre que le volcanisme était important et que les centres émissifs étaient proches des actuels affleurements de brèches, puisque que celles-ci se sont déposées à haute température avant d'avoir eu le temps de refroidir. Ce ne sont pas des brèches résultant de l'érosion et du transport de matériel issu de massifs volcaniques déjà "refroidis", mais, au moins localement, de véritables coulées pyroclastiques. Ces brèches volcaniques, épargnées par l'érosion, ont été émises dans les Alpes Maritimes et non pas beaucoup plus loin à l'Est ou au Sud.

La présence de charbon de bois (visible au-dessus à gauche du couteau suisse rouge un peu en dessous du centre de l'image) montre que ces brèches volcaniques, au moins localement, étaient encore chaudes lors de leur dépôt. | |

La présence de charbon de bois (visible au-dessus à gauche du couteau suisse rouge) montre que ces brèches volcaniques, au moins localement, étaient encore chaudes lors de leur dépôt. | La présence de charbon de bois montre que ces brèches volcaniques, au moins localement, étaient encore chaudes lors de leur dépôt. |

La présence de charbon de bois ( à gauche du manche de marteau) montre que ces brèches volcaniques, au moins localement, étaient encore chaudes lors de leur dépôt. | |

La présence de charbon de bois montre que ces brèches volcaniques, au moins localement, étaient encore chaudes lors de leur dépôt. | La présence de charbon de bois montre que ces brèches volcaniques, au moins localement, étaient encore chaudes lors de leur dépôt. |

D'autres affleurements semblables dans les Alpes occidentales, des Alpes Maritimes au canton de Vaud (Suisse)

Les programmes de SVT de l'Éducation nationale sont des simplifications, et c'est heureux pour les élèves de collège et de lycée. Mais les professeurs ne doivent pas oublier que ce ne sont que des simplifications et doivent (devraient) en savoir beaucoup plus que ce qui est demandé à leurs élèves. En plus du magmatisme granitique issu de l'anatexie de la croute continentale des zones de collision (et qui n'est pas sensé, dans les programmes de lycée, occasionner du volcanisme mais seulement du plutonisme), les programmes distinguent trois types ou contextes de volcanisme : le volcanisme des dorsales et des rifts (qui donne des basaltes tholéiitiques ou alcalins), le volcanisme des points chauds (qui donne aussi des basaltes alcalins ou tholéiitiques), et le volcanisme des zones de subduction, qui donne des andésites et autres roches de la série calco-alcaline (ainsi que leurs équivalents grenus). En dehors de cette trilogie, que j'appelle parfois la "sainte trinité", point de volcanisme ! Et quand la nature a la mauvaise idée de sortir de cette trilogie, on l'ignore, ou on cherche à la faire rentrer de force dans ce moule. Un professeur parisien ignorera ce volcanisme andésitique des Alpes Maritimes, ce qui ne gênera pas grand monde, sauf les esprits épris de rigueur ; un professeur des lycées d'Antibes ou de Saint Raphaël (qui ne peut ignorer ces roches dont on trouve des galets sur les plages où se baignent ses élèves) cherchera à tout prix à les relier à une subduction oligocène pas trop éloignée, programme oblige.

Ce volcanisme andésitique ne semble pas pouvoir être dû à la subduction de l'océan alpin (liguro-piémontais), subduction terminée depuis des millions d'années à l'Oligocène et qui, si elle avait produit du volcanisme, l'aurait fait en Italie (sur la plaque africano-apulienne) et non pas sur la plaque européenne qui est la plaque plongeante. Mais à l'Oligocène, il y avait une autre subduction, quelque part au Sud de la Corse et de la Sardaigne (dans leur position de l'époque), subduction dont l'actuelle subduction éolienne serait "un lointain reste" (voir la figure 6 de Le volcanisme d'Auvergne, un point chaud ?). On pourrait à la rigueur relier l'origine du volcanisme andésitique des Alpes Maritimes (et du Var) à cette subduction, bien que la distance entre ce volcanisme et cette ancienne subduction soit environ de 500 km, au lieu des 250 km "classiques" entre la fosse de subduction et l'arc volcanique.

Mais, surtout, ce volcanisme andésitique oligocène de la côte méditerranéenne n'est pas le seul dans les Alpes françaises. Il y a aussi des formations volcano-détritiques interstratifiées dans les sédiments de l'Oligocène inférieur de la région de Digne (synclinal de Barrême), dans la région du Champsaur au Nord-Est de Gap, dans la région du massif des Bornes-Aravis à l'Est d'Annecy, et jusqu'en Suisse, dans la région Nord du Valais / Sud du canton de Vaud (ces affleurements de Haute Savoie et de Suisse sont connus sous le nom de grès de Taveyanne –ou Taveyannaz-, du nom d'une petite localité suisse). Si un professeur du lycée d'Antibes peut à la rigueur relier le volcanisme calco-alcalin des Alpes Maritimes à une subduction au Sud de la Corse, ce sera plus difficile pour un professeur d'Annecy ou de Cluses en Haute Savoie, pour ne pas parler des professeurs suisses. Dès 2002, au début de Planet-Terre donc, nous avions reçu d'un enseignant de lycée la question suivante, qui montre qu'il y a des professeurs qui, en plus de légitimes questions "pédagogiques", se posent aussi de bonnes questions scientifiques vis-à-vis des programmes : « Il y a dans les Alpes occidentales, dans la région d'Annecy en particulier, du magmatisme calco-alcalin. Ce magmatisme serait-il lié à la subduction ayant précédé la collision ? Mais il est sur la plaque plongeante (plaque européenne)... Il nous faut maintenant parler du magmatisme de subduction en terminale S. Ce magmatisme est-il un bon exemple, et quel est l'origine de ce volcanisme ? » (cf. Le volcanisme andésitique dans les Alpes).

Nous ne répondrons à cette excellente question que la semaine prochaine, après être allé voir des affleurements et des roches sur la plaque supérieure, en Italie.

Sites répertoriés : (1) les affleurements du synclinal de St Antonin (cet article), (2) les affleurements de Biot-villeneuve Loubet, du Cap d'Antibes et du Cap d'Ail, (3) l'intrusion d'estérellite du Dramont, (4) les affleurements du synclinal de Barrême, (5) les affleurements des grès du Champsaur, et (6) les affleurements des grès de Taveyannaz.