Image de la semaine | 21/09/2015

Sols polygonaux (polygonal ground) de l'Himalaya, des Alpes, du Nord du Canada et d'Islande

21/09/2015

Résumé

Formation d'un sol polygonal : hypothèses, questions et exemples variés.

On est à une altitude de 4700 m. Chaque polygone mesure entre 20 et 30 cm de "diamètre".

On est à une altitude de 4700 m. Chaque polygone mesure entre 20 et 30 cm de "diamètre".

Dans les régions où la température moyenne annuelle est inférieure à 0°C, le sous-sol profond est gelé en permanence (et donc parfaitement imperméable), et seuls les niveaux superficiels très souvent gorgés d'eau dégèlent en été (et regèlent l'hiver suivant). On trouve de telles conditions aux hautes latitudes (Canada, Sibérie …), ou à haute altitude (>2500 m dans les Alpes, >4000 m en Himalaya…). Quand ces niveaux superficiels ne sont pas constitués de roches dures mais au contraire faits d'un matériel relativement meuble (sol plus ou moins tourbeux, alluvions glaciaires et/ou torrentielles…), il s'y développe ce qui est connu sous le nom de « sols polygonaux ». Il s'agit là d'une forme classique de cryoturbation, qui peut engendrer d'autres types de sols structurés. La genèse des sols structurés en général, et des sols polygonaux en particuliers, n'est pas encore totalement éclaircie. Pour les sols polygonaux, trois mécanismes sont le plus fréquemment évoqués.

Le premier mécanisme fait dériver ces sols polygonaux d'un réseau de fractures préexistantes. Il peut s'agir de fractures de type "fentes de dessiccation". Il peut aussi s'agir de fentes de retrait dues à des très grands froids. La glace a en effet un coefficient de dilatation thermique environ 10 fois supérieur à celui des roches usuelles ; d'autre part elle est plus facile à fracturer que ces roches usuelles. La création de fentes de retrait dans un sol gelé qui se refroidit beaucoup (de -5°C à -50°C par exemple) est beaucoup plus fréquente que pour des roches comme des granites ou des calcaires subissant le même refroidissement. Une fois que ces fentes sont créées, quelle que soit leur origine, elles peuvent se remplir d'eau liquide lors de la belle saison. Avec le retour du froid, cette eau gèlera, ce qui aura tendance à élargir la fissure. On parle de « coin de glace ». Saisons après saisons, ces fentes s'élargiront ce qui comprimera les terrains situés entre les fentes, terrains qui auront donc tendance à se bomber sous l'effet de cette compression. Comme les fentes de retrait (que ce soit retrait par dessiccation ou retrait thermique) ont tendance à dessiner un réseau hexagonal (plus petit rapport périmètre/surface), les sols polygonaux ayant cette origine dessineront un réseau (statistiquement) hexagonal (la forme pentagonale est également assez fréquente).

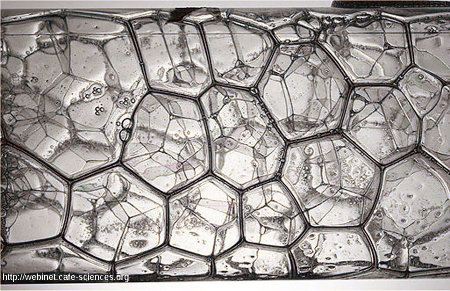

Le deuxième mécanisme proposé fait appel à des irrégularités plus ou moins aléatoire de perméabilité-porosité des niveaux superficiels. Les niveaux les plus poreux contiendront dans leurs vides plus d'eau liquide à la fin de l'été. Quand celle-ci gèlera, elle augmentera de volume, ce qui agrandira la taille des vides. Si ces vides ne se contractent pas pendant la belle saison, ils contiendront plus d'eau liquide l'été suivant, ce qui entraînera une dilatation plus forte lors du prochain hiver… Les zones les plus poreuses auront donc tendance à se soulever et à s'agrandir de proche en proche. Elles finiront par être jointives, séparés par d'étroites bandes de terrains non soulevés. Et comme des bulles de savons jointives dessinent des polyèdres dont les faces ont souvent six cotés (et dessinent donc des hexagones sur une surface à deux dimensions comme une vitre), les bandes déprimées séparant les zones "gonflées" dessineront (statistiquement) des hexagones (les pentagones sont également assez fréquents).

Source - © 2010 Xochipilli

Le troisième mécanisme est une conséquence "normale" des deux premiers. Ces deux premiers mécanismes entraînent des gonflements de la région centrale des polygones pendant les hivers, gonflements suivit d'un dégonflement partiel pendant les étés. Les alternances gel-dégel remuent donc le sol et entraînent donc comme des "va-et-vient", des "vibrations" de très basse fréquence des niveaux superficiels. Or, des vibrations affectant un milieu granulaire hétérogène ont tendance à opérer un tri granulométrique, avec concentration des particules fines à la base, et concentration des grosses particules à la partie supérieure. Ce mécanisme physique classique expliquerait la remonté des galets et autres gros éléments vers la surface. Et une fois en surfaces, ces gros éléments "rouleraient" et/ou "glisseraient" vers le bas des surfaces bombées, remplissant les fractures ou les zones déprimées bordières.

D'autres mécanismes sont proposés, pouvant se rajouter aux trois premiers : convection thermiques dans les couches gelées (la glace en surface étant plus froide, donc plus dense, que la glace plus profonde au cœur de l'hiver), soulèvement des galets par des aiguilles de glace…

Tous ces mécanismes non incompatibles, et sans doutes d'autres encore, entraînent une très grande variété de sols polygonaux, comme nous allons le voir cette semaine et les deux prochaines semaines.

On peut aussi remarquer que la sonde Phoenix s'est posé près du pôle Nord de Mars dans un paysage ressemblant beaucoup à ces sols polygonaux de dimension métrique (cf. Phoenix, atterrissage réussi sur Mars ; premières et rapides nouvelles du sol martien observé).

On peut enfin remarquer que les énigmes ne manquent pas en géologie. Depuis le début de cette année universitaire, nous avons vu des taffonis, dont l'origine est comprises seulement dans ses grandes lignes, mais aussi des morphologies étranges dans des grès (boules, polygones…) bien imparfaitement comprises. Mais cette faible compréhension qui concernait des morphologies relativement anecdotique est plus "gênante" lorsqu'elle concerne les sols structurés, polygonaux en particulier, puisque ceux-ci couvrent des millions d'hectares sur notre planète.

Figure 4. Détail des sols polygonaux d'une vallée himalayenne, au Nord du Baralach La, Ladakh (Inde) Les centres de ces polygones, presque dépourvus de cailloux, sont légèrement bombés et dominent les bords des polygones, déprimés. Les cailloux qui remplissent ces limites de polygones sont souvent des galets fluviatiles aplatis. Ils ont tendance à être en position verticale, comme s'ils avaient glissé et étaient tombés dans une fente. Détail des sols de la première figure. | |

Figure 5. Détail des sols polygonaux d'une vallée himalayenne, au Nord du Baralach La, Ladakh (Inde) Les centres de ces polygones, presque dépourvus de cailloux, sont légèrement bombés et dominent les bords des polygones, déprimés. Les cailloux qui remplissent ces limites de polygones sont souvent des galets fluviatiles aplatis. Ils ont tendance à être en position verticale, comme s'ils avaient glissé et étaient tombés dans une fente. Détail des sols de la première figure. | Figure 6. Détail des sols polygonaux d'une vallée himalayenne, au Nord du Baralach La, Ladakh (Inde) Les centres de ces polygones, presque dépourvus de cailloux, sont légèrement bombés et dominent les bords des polygones, déprimés. Les cailloux qui remplissent ces limites de polygones sont souvent des galets fluviatiles aplatis. Ils ont tendance à être en position verticale, comme s'ils avaient glissé et étaient tombés dans une fente. Détail des sols de la première figure. |

Les sols polygonaux des figures précédentes sont établis sur un sol à pente faible, à la base des flancs d'un petit monticule dominant les "prairies" environnantes de quelques mètres. Tout à fait à la base de ce petit monticule, l'herbe parfois très rare laisse voir un réseau de fentes de retrait à la morphologie parfaitement similaire à celle de fentes de rétraction (dessiccation ?) classiques. Et en remontant ce bas de pente à fentes de rétraction classiques vers le monticule, on assiste à la transformation progressive des fentes de dessiccation en sol polygonaux. Pour cet exemple précis, les sols polygonaux auraient comme origine le premier mécanisme proposé au début de cet article.

Figure 7. Fentes de rétraction (dessiccation) classiques, Ladakh (Inde) Fentes de rétraction classiques, en particulier sou sels pieds du personnage de gauche. À droite du personnage central, les fentes encore visibles sont déjà partiellement remplies de cailloux. | La transition de fentes de rétraction "classiques" sous les pieds du personnage vers des sols polygonaux presque classiques (en bas à droite), où l'on voit mieux les accumulations de cailloux que les fentes, qui restent néanmoins localement visibles. |

Le contexte de ces sols polygonaux est le suivant : il s'agit du remplissage d'une vallée himalayenne située à 4700 m d'altitude par des alluvions glacio-torrentielles. Là où la végétation est rare ou absente, on peut voir des sols polygonaux et/ou des fentes de rétraction, ainsi que toutes les transitions. Là où la végétation est présente, il s'agit de prairies où les edelweiss poussent en grande abondance, ce qui nous permet, nous Européens, d'avoir une estimation qualitative des conditions climatique régnant dans ce secteur de l'Himalaya.

Entre les touffes d'herbes et d'edelweiss, on devine une argile grise avec des "embryons" de fentes de dessiccation en formation. | |

Le fond de la vallée située à 4700 m d'altitude et tapissé d'alluvions glacio-torrentielles. |

Il n'est point besoin d'aller en Himalaya pour voir de beaux sols polygonaux : des randonnées estivales dans les Alpes ou les Pyrénées font tout aussi bien l'affaire. En témoignent ces 4 exemples, tous photographiés en haute vallée de l'Ubaye (Alpes de Haute Provence).

Figure 13. Sols polygonaux dans le massif du Chambertin, à 2800 m d'altitude, Alpes de Haute Provence Localisation sur Google earth avec 506-Chambeyron.kmz. | Figure 14. Sols polygonaux dans le massif du Rubren, à 3080 m, Alpes de Haute Provence Localisation sur Google earth avec 506-Rubren.kmz. |

Figure 15. Autres sols polygonaux en Haute Ubaye Localisation sur Google earth avec 506-Haute-Ubaye.kmz. | Figure 16. Autres sols polygonaux en Haute Ubaye Localisation sur Google earth avec 506-Haute-Ubaye.kmz. |

Les sols polygonaux, pour des raisons variées et largement inconnues, peuvent prendre des morphologies très différentes, montrant que les explications "simplistes" proposées plus haut ne suffisent pas. Il y a souvent un tri granulométrique entre les bordures et le centre des polygones, mais pas toujours. La bordure des polygones est souvent déprimée par rapport au centre, mais pas toujours. Voici trois exemples de morphologies bien différentes concernant des polygones, tous de de petite taille (de 30 à 300 cm). La semaine prochaine nous vous montrerons des polygones de bien plus grande taille (de 20 à 30 m).

Les bordures déprimées plus humides sont plus riches en humus et donc plus "fertiles" et plus végétalisées que les centres légèrement bombés. | L'accumulation de cailloux est telle que parfois les polygones sont circularisés. On parle alors de « cercle de pierres ». |

L'accumulation de cailloux est telle que parfois les polygones sont circularisés. On parle alors de « cercle de pierres ». | Figure 20. Sols polygonaux probables complètement recouverts de végétation, secteur du Krafla, Islande Il ne s'agit pas de touffes de végétation, mais bien d'un sol assez dur ayant cette morphologie. Contrairement aux deux photos précédentes, le centre des polygones dominent nettement leurs bordures. |