Image de la semaine | 25/06/2007

Mini-stalactites dans une géode d'hématite, carrière de la Bosse, Échassières (Allier)

18/06/2007

Résumé

Cristallisation "sphérique" d'hématite : stalactites et surfaces mamelonnées.

Figure 1. Mini-stalactites dans une géode d'hématite, carrière de la Bosse, Echassières (Allier)

La carrière de la Bosse est appelée aussi carrière de Beauvoir. La pièce de 2€ à l'arrière-plan donne l'échelle.

Après avoir vu des cristallisations d'hématite en lamelles ou en cube d'échelle micrométrique à centimétrique au cours des 3 semaines précédentes, place à la cristallisation sous forme de sphérules... et ses dérivés.

Figure 2. Détail des stalactites de la géode d'hématite, Échassières (Allier) Chaque stalactite semble composé d'un chapelet de mini-sphères juxtaposées de haut en bas. | Figure 3. Vue d'ensemble de la géode d'hématite, Échassières (Allier) On voit très bien que l'hématite forme un encroûtement qui tapisse une mini-géode dont les parois sont faites de quartz. |

L'hématite (Fe2O3), comme de nombreux minéraux cristallisant en aiguilles ou en lamelles, peut former des sphérules. Quand ces sphérules sont coalescentes, cela forme des surfaces mamelonnées (voir image 4). Des sphères coalescentes croissant successivement de haut en bas dans une géode forment de véritables stalactites (images précédentes).

Ce facies mamelonné de l'hématite est fréquent dans les géodes, où elle est déposée dans des cavités ou des fissures par des fluides hydrothermaux. La formation de stalactites est plus rare que celle de simples encroûtements mamelonnés.

Tous les échantillons présentés ici ont été récoltés il y a plus de 35 ans dans les carrières de la Bosse (aussi appelée carrières de Beauvoir, groupe DAM). Ces carrières, actuellement exploitées pour le kaolin ont également longtemps été exploitées pour la wolframite, minerai de tungstène de formule (Fe,Mn) WO4. D'autres minéraux, dont le quartz et l'hématite, pouvaient (et peuvent encore) ) être trouvés dans ces carrières de Beauvoir.

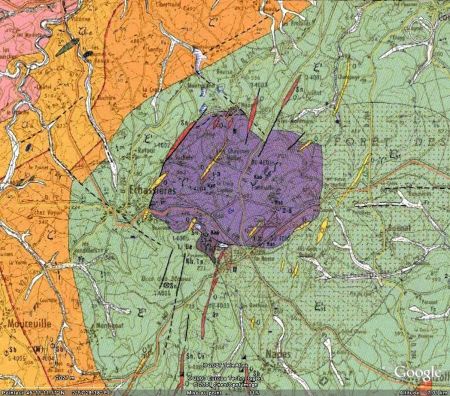

Ces carrières entaillent une petite intrusion de leucogranites (images 5 et 6), très altérés par une circulation hydrothermale intense, d'où le kaolin.

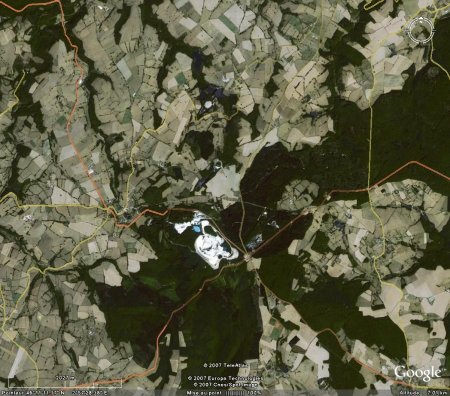

Figure 5. Photographie satellitale du secteur d'Échassières (Allier) Les carrières, particulièrement visibles, sont situées à l'Ouest du carrefour de la Bosse. | Figure 6. Carte géologique du secteur d'Échassières (03) Les leucogranites (en violet) sont intrusifs dans une série métamorphique complexe (rose, orange et vert). Les carrières, moins visibles sur la carte que sur la photographie sont situées à l'Ouest du carrefour de la Bosse. |

Ces leucogranites sont également très faillés. C'est par ces failles qu'ont circulés les fluides hydrothermaux. Les failles se présentent parfois sous la forme de véritables brèches tectoniques minéralisées. Ce sont ces failles, accompagnées ou non de brèches, qui sont très minéralisées et sont devenues de véritables filons de quartz, d'hématite…

Figure 7. Brèche tectonique minéralisée en hématite, carrière de la Bosse, Échassières (Allier) La flèche rouge indique une mini-géode avec stalactites (moins beaux que ceux des images 1 à 3), détaillée dans l'image 8. Le demi-cercle clair en haut à gauche donne l'échelle, c'est le bord surexposé d'une pièce d'1 €. | Ces brèches sont très minéralisées, avec parfois des cavités incomplètement remplies entre les blocs. C'est de telles cavités que provient l'échantillon des images 1 à 3. |

L'hématite peut être partiellement hydratée, et devenir goethite (FeO.OH) et/ou limonite (Fe2O3, nH2O). La surface mamelonnée peut alors devenir brune, orangée, dorée …

L'hématite forme des encroûtements recouvrants, ici sur quartz.

Parfois, la couche hydratée est tellement mince que cela produit des phénomènes d'interférences lumineuses, comme une mince couche d'huile à la surface de l'eau. La surface mamelonnée devient alors très irisée.

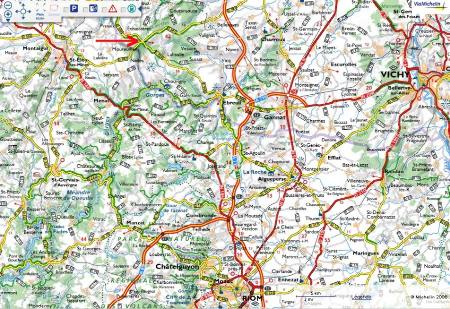

L'image 12 localise cette carrière sur une carte routière. Les parties abandonnées de la carrière sont aménagées pour la visite. Les parties actives sont interdites d'accès, sauf autorisation préalable. Le musée Wolframines d'Échassières est d'ailleurs installé au carrefour de la Bosse, musée où l'on peut découvrir de nombreux minéraux extraits de cette carrière.

Figure 12. Carte routière localisant la carrière de la Bosse, Échassières (Allier)

La flèche rouge (au Nord et à l'Ouest de la carte), indique la carrière de la Bosse.

Les deux autoroutes traversant ce secteur sont les autoroutes Paris-Clermont-Languedoc-Espagne et Lyon-Clermont-Bordeaux. Pensez à vous arrêter sur la route des vacances.

La semaine prochaine (qui sera la dernière « image de la semaine » avant ces vacances d'été 2007) sera consacrée à la région de Gannat, à 20 km au SE de la Bosse. Deux raisons (de pus) de s'arrêter dans le département de l'Allier (03) !