Article | 20/03/2000

Les conséquences des tempêtes sur l'environnement - Effet de serre et déforestation

20/03/2000

Résumé

Relation entre forêts et effet de serre. Impact des tempêtes de 1999 sur la forêt française.

Table des matières

Dossier élaboré par Benoît Urgelli grâce aux données recueillis sur le site de l'Office National des Forêts.

État des lieux en forêts après les tempêtes

Partie rédigée suite à entretien avec Jean-Philippe Atger, de l'Office National des Forêts.

Figure 1. Vue aérienne de la forêt du Cézallier

Le volume de bois sur pied de la forêt française (privées et publics) est estimé à 1,9 milliards de m3. Ce volume s'accroît de 85 millions de m3 par an. 47 millions de m3 sont récoltés par an. En fonction de la surface de leurs forêts, on trouve au premier rang des pays européens, la Suède avec 24,4 millions d'hectares. Puis vient la Finlande avec 20,2 millions d'hectares. La France métropolitaine arrive au 3e rang avec près de 15 millions d'hectares, soit le quart de la surface du pays. Cette surface a doublé depuis le début du XIXème siècle. Après la France se profilent l'Allemagne avec 10,7 millions d'hectares puis l'Espagne avec 8,4 millions d'hectares. Pour l'ensemble de l'Union Européenne, la récolte annuelle moyenne de bois atteint 214 millions de m3 et la récolte mondiale 3.025 millions de m3.

Sur la base des évaluations provisoires transmises par les directions régionales de l'Office National des Forêts et le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, le volume des bois abattus et brisés par les tempêtes s'élève à 140 millions de m3 pour l'ensemble de la forêt française. Il est communément admis qu'un arbre abattu par un tel phénomène représente 0,3 m3 (toutes essences et tous âges confondus). On peut donc dire que plus de 400 millions d'arbres ont été ainsi ravagés. Les pays européens touchés annoncent 20 à 25 millions de m3 pour l'Allemagne, 8 à 10 millions pour la Suisse.

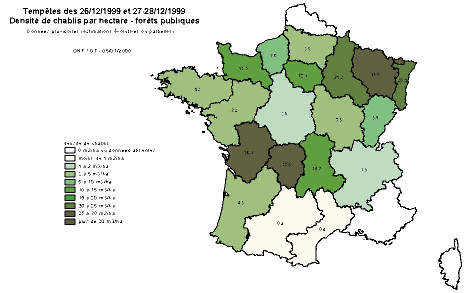

Les estimations ONF pour les forêts publics montrent que les régions les plus touchées (en m3 de bois abattus ou brisés) sont la Lorraine, la Champagne-Ardenne, l'Alsace, la Franche Comté.

Figure 2. Les forêts françaises les plus touchées

Estimation du volume de bois abattus ou brisés pendant les tempêtes des 26 et 27/28 décembre 1999. (en m3 de bois abattus ou brisés) | ||

Régions | Estimation en Forêt privée (mise à jour Ministère de l'Agriculture, 21/01/00) | Estimation ONF en Forêt publique (mise à jour ONF, 03/02/00) |

Alsace | 1 000 000 | 5 000 000 |

Aquitaine | 26 100 000 | 1 000 000 |

Auvergne | 4 700 000 | 1 310 000 |

Bourgogne | 2 300 000 | 1 800 000 |

Bretagne | 150 000 | 110 000 |

Centre, Val de Loire | 1 153 000 | 318 000 |

Champagne-Ardenne | 10 500 000 | 6 000 000 |

Corse | 0 | 0 |

Franche-Comté | 1 800 000 | 2 200 000 |

Île-de-France | 1 440 000 | 1 200 000 |

Languedoc-Roussillon | 300 000 | 200 000 |

Limousin | 15 500 000 | 800 000 |

Lorraine | 7 050 000 | 22 430 000 |

Midi-Pyrénées | 300 000 | 80 000 |

Nord Pas-de-Calais | 150 000 | 0 |

Haute Normandie | 1 000 000 | 774 000 |

Basse Normandie | 1 400 000 | 600 000 |

Pays-de-la-Loire | 500 000 | 110 000 |

Picardie | 350 000 | 210 000 |

Poitou Charentes | 11 800 000 | 1 200 000 |

Provence Alpes Côte d'Azur | 0 | 0 |

Rhône-Alpes | 5 800 000 | 1 000 000 |

Total | 93 293 000 | 46 368 000 |

Par rapport à la surface de forêts publics dévastée, les régions Poitou-Charentes et Champagne-Ardenne sont les plus touchées.

Les forêts et l'effet de serre

Grâce à certains gaz présents dans son atmosphère (vapeur d'eau, gaz carbonique, méthane…), la Terre bénéficie d'un effet de serre naturel, indispensable à la vie puisqu'il maintient sa température moyenne à 15°C, au lieu de -18°C ! Mais le développement démographique et économique récent perturbe cet équilibre en injectant des quantités croissantes de CO2 dans l'atmosphère.

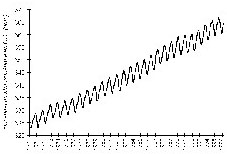

Figure 3. Augmentation de la teneur en CO2 dans l'atmosphère

D'après les observations du centre de mesures de Mauna Loa (Hawaï).

Ces rejets anthropiques sont principalement liés à la combustion d'énergie fossile par tous les secteurs économiques (bâtiment, industrie, transports,...) et à la déforestation (surtout agricole). Ces émissions dépassent la capacité de fixation des écosystèmes et le taux de CO2 atmosphérique ne cesse d'augmenter (+ 20% en 50 ans). Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'activité humaine affecte un paramètre déterminant des équilibres de la biosphère.

Gaz à Effet de Serre (GES) | CO2 | CH4 | N2O | CFCs |

Concentration dans l'atmosphère | ppmv (partie par 106) | ppbv (partie par 109) | pptv (partie par 1012) | |

Époque pré-industrielle (1750-1800) | 280 | 0,8 | 288 | 0 |

Époque actuelle (1990) | 353 | 1,72 | 310 | 760 |

Taux de variation annuel actuel | + 0,5 % par an | + 0,9 % par an | + 0,25 % par an | + 4 % par an |

Durée de vie dans l'atmosphère | 50 à 200 ans | 10 ans | 150 ans | 65 à 130 ans |

Après une période de controverses, la communauté scientifique s'accorde désormais à annoncer des déséquilibres climatiques et écologiques importants, exposant à court terme les populations et les activités humaines à des risques majeurs : phénomènes météorologiques extrêmes accentués (ouragans, tempêtes, sécheresses, inondations…), fonte des glaciers continentaux, augmentation du niveau des océans, difficultés d'adaptation des formations végétales (cultures, milieux naturels…) à l'évolution trop rapide des climats, impacts épidémiologiques (modification de la virulence et des zones d'infestation de pathologies, virus).

La prise de conscience des risques induits par l'augmentation des gaz à effet de serre et le caractère mondial de cette problématique ont conduit la communauté internationale à se mobiliser. Ainsi, la Convention cadre sur les changements climatiques, lancée au Sommet de Rio en 1992 est entrée en application le 21 mars 1994. Elle a été signée par 178 États, plus l'Union européenne. Lors de la conférence de Kyoto en 1997, un protocole a été adopté par lequel les pays développés s'engagent sur des objectifs quantifiés - juridiquement contraignants - et un calendrier de réduction d'émission de gaz à effet de serre.

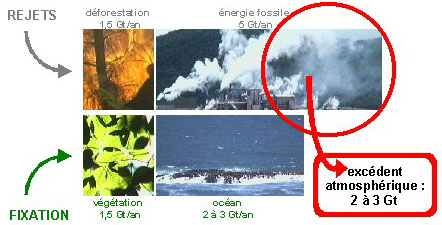

Figure 4. Sources et puits de CO2

Les actions susceptibles de réduire l'excédent de rejets constaté (de l'ordre de 2 à 3 Gt/a) sont de trois types :

- la réduction des émissions en provenance de la combustion des énergies fossiles ;

- la réduction de la déforestation ;

- le développement de mécanisme de fixation : les "puits de carbone".

La consommation d'énergie fossile est la principale cause d'émission de CO2. Réaliser des économies d'énergies ou substituer aux énergies fossiles des bioénergies constitue donc un axe majeur d'action. Les programmes nationaux de lutte contre l'effet de serre et les engagements volontaires de certaines industries vont dans ce sens.

La transformation de forêts en terrains non forestiers - surtout des terres agricoles - est liée au développement démographique et économique. Au rythme de 15 millions d'hectares par an -essentiellement en zone tropicale- la déforestation est la seconde cause d'émission de CO2. Lutter contre cette tendance de fond est donc une priorité, même si la complexité des causes sous-jacentes rendent l'exercice difficile.

La fonction de puits de carbone des forêts en croissance : un outil pour contrer l'augmentation du CO2 atmosphérique ?

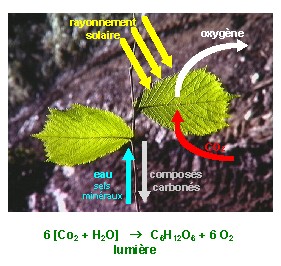

Les forêts absorbent naturellement du carbone minéral en phase de croissance et le transforment en carbone organique en présence de lumière.

À la base, le mécanisme fondamental, la photosynthèse, est une réaction biochimique qui transforme schématiquement le carbone minéral (CO2) en carbone organique, grâce à l'énergie lumineuse. Les arbres synthétisent ainsi du bois, qui stocke durablement du CO2 prélevé dans l'atmosphère.

Le bilan annuel d'une forêt mâture en terme d'absorption de CO2 est très faible car la fixation de CO2 par photosynthèse est compensée par les rejets de CO2 dus aux processus de respiration et décomposition de la matière organique (micro-organismes, champignons, insectes…). C'est pendant la phase de croissance qu'une forêt reconstitue son stock de biomasse. Grâce à la photosynthèse, elle fonctionne alors comme une véritable "pompe à CO2" qui stocke dans le bois et les sols le CO2 atmosphérique. Augmenter les surfaces forestières permet donc de séquestrer du carbone prélevé dans l'atmosphère et de créer de nouveaux "puits de carbone".

Sous nos climats, l'entrée en croissance d'une forêt se produit après une phase de régénération qui peut être due à une catastrophe naturelle (incendies, chablis, attaques d'insectes ou de maladies…) ou s'inscrire dans un processus de gestion durable. Dans ce dernier cas, les prélèvements de bois pour la consommation humaine sont ajustés aux capacités de production biologique des écosystèmes forestiers et ils sont répartis dans le temps pour assurer un approvisionnement régulier.

La reforestation permet d'installer de nouvelles forêts qui vont activement fixer du CO2 pendant leur croissance. Selon la disponibilité des terres aptes aux boisements, l'homme peut ainsi créer de nouveaux "puits de carbone" et agir concrètement pour réduire significativement le taux de CO2 dans l'atmosphère. Outre ce bénéfice, la reforestation présente aussi des avantages induits importants, en terme de reconstitution de la biodiversité, de protection des sols ou des ressources en eau et de développement local.