Image de la semaine | 16/06/2025

Les calcaires asphaltiques de Saint-Jean-de-Maruéjols, bassin éo-oligocène d'Alès (Gard)

16/06/2025

Auteur(s) / Autrice(s) :

Publié par :

- Olivier DequinceyENS de Lyon / DGESCO

Résumé

Exploitation passée, en plus de la lignite, de calcaires à hydrocarbures lourds dans le bassin d’Alès.

Source - © 2025 — Pierre Thomas - ENS de Lyon

Cet échantillon comprend des strates des calcaire blanc et d'autres d'un calcaire imprégné d'hydrocarbures lourds, ce qui lui donne une couleur brun foncé. Cet échantillon a été ramassé dans les années 2015. Malgré 10 ans sur les étagères de l'ENS de Lyon, il sent encore le “pétrole”. Cet échantillon est traversé par deux mini-failles. Provenant d'un déblai de mine, cet échantillon n'a pas pu être orienté (cf. figures 5 et 6), on ne peut donc pas connaitre la nature de ces failles (normales, inverses ou décrochantes). Vu le contexte du bassin éo-oligocène d'Alès d'où il provient, il est probable qu'il s'agissait de failles normales.

Source - © 2025 — Pierre Thomas - ENS de Lyon Cet échantillon comprend des strates des calcaire blanc et d'autres d'un calcaire imprégné d'hydrocarbures lourds, ce qui lui donne une couleur brun foncé. Cet échantillon a été ramassé dans les années 2015. Malgré 10 ans sur les étagères de l'ENS de Lyon, il sent encore le “pétrole”. Cet échantillon est traversé par deux mini-failles. Provenant d'un déblai de mine, cet échantillon n'a pas pu être orienté (cf. figures 5 et 6), on ne peut donc pas connaitre la nature de ces failles (normales, inverses ou décrochantes). Vu le contexte du bassin éo-oligocène d'Alès d'où il provient, il est probable qu'il s'agissait de failles normales. | |

Source - © 2025 — Pierre Thomas - ENS de Lyon La cassure fraiche (à gauche) montre les mêmes alternances de calcaires plus ou moins sombres (plus ou moins riches en hydrocarbures) que dans l'échantillon des figures précédentes. La face qui était soumise à l'air et aux intempéries depuis son extraction est beaucoup plus claire (oxydation partielle de la matière organique et/ou couverture de poussière). |

Source - © 2025 — Pierre Thomas - ENS de Lyon Dans la position où je tiens cet échantillon (la face avant est verticale), il s'agit de failles normales. |

Après des mines de ”schistes bitumineux” en Saône-et-Loire (cf. Les terrils des Télots, témoins d'anciennes exploitations de schistes bitumineux dans le bassin permien d'Autun (Saône-et-Loire)), voici des mines de calcaire asphaltique dans le Gard. La France est un pays plus riche en hydrocarbures que la majorité des gens ne l'imagine. En géologie, les asphaltes naturels (ou bitumes naturels) sont des hydrocarbures extra-lourds de consistance très visqueuse à solide. Ces pétroles ultra-lourds proviennent de kérogène dégradé par des bactéries puis par la chaleur et la pression lors de la diagenèse. Ils peuvent avoir migré à partir d'une roche mère vers une roche réservoir plus poreuse. La diagenèse peut aussi avoir transformé le kérogène en hydrocarbures lourd in situ dans une roche initialement riche en matière organique, ce qui serait le cas dans les calcaires asphaltiques lacustres éo-oligocènes du bassin d'Alès, où le calcaire est imprégné par les hydrocarbures lourds avec une teneur d'environ 12 % de bitume. Ces calcaires asphaltiques sont en général exploités, pulvérisés puis “vendus” sous forme de poudre que l'on incorpore à d'autres formules, et servent majoritairement au revêtement étanches pour les bâtiments.

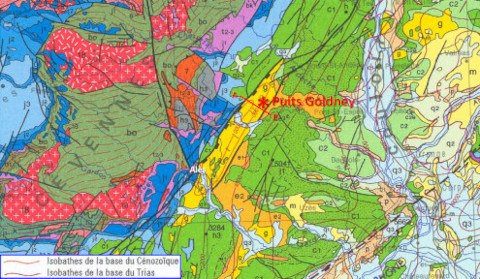

Le gisement de Saint-Jean-de-Maruéjols exploite des calcaires lacustres cénozoïques, qui se sont déposés dans un graben ayant fonctionné surtout à l'Éocène terminal (au Priabonien, anciennement nommé Ludien) et à l'Oligocène inférieur (au Rupélien, anciennement nommé Stampien). Les couches productives se présentent majoritairement sous la forme d'une couche de dix à douze mètres d'épaisseur, d'aspect lité, avec une imprégnation variable suivant les strates, dont la teneur moyenne en bitume est de l'ordre de 7 à 8 %, avec des passages pouvant aller jusqu'à 15 % (d'après Wikipédia(lien externe - nouvelle fenêtre)). La couche principale se trouve près du sommet du Priabonien. Ce gisement a été découvert au milieu du XIXe siècle au niveau d'affleurements dans les collines dominant la plaine de Saint-Jean-de-Maruéjols, sur le bord oriental du bassin. Des sondages ont montré sa présence souterraine et son importance. La couche de calcaire asphaltique depuis les affleurements de l'Est plonge vers le Sud-Ouest avec un pendage d'environ 10 % et est affectée par de nombreuses failles (normales) avec un rejet moyen de 10 à 30 m. Cette couche se trouve à environ 100 m de profondeur sous le village d'Avéjan et à 290 m au niveau du puits Goldney. En plus des calcaires asphaltiques, la série sédimentaire du bassin d'Alès contient aussi des niveaux de lignites, qui ont été exploités. Si les lignites viennent plutôt de végétaux ligneux, les asphaltes proviennent plutôt d'algues et de plancton.

Tous les échantillons présentés ici proviennent des déblais du puits Goldney et les photographies (sauf celles des figures 19 et 20) ont été prises aux environs immédiats de ce puits. Rejetés, ces échantillons doivent être moins riches que ce qui était extrait, traité puis commercialisé. Mais ils correspondent bien à la description que fait la littérature scientifique de la couche exploitée en profondeur. L'exploitation du calcaire asphaltique a cessé en 2008. Cette exploitation était assurée par deux compagnie : (1) la SMAC (Société des Mines d'Asphalte du Centre), qui exploitait aussi les gisements auvergnats, (cf. Un gisement d'hydrocarbures vu de l'intérieur et un trésor du patrimoine géologique français : la mine de bitume de Dallet (Puy de Dôme), dite « Mine des Rois » pour la partie géologique, et Mine des Rois de Dallet, usine de bitume de Pont-du-Château : visite commentée pour la partie historique et industrielle), et (2) la SFA (Société Française des Asphaltes). Les échantillons présentés ici proviennent des déblais du puits Goldney exploité par la SFA. Les mines de Saint-Jean-de-Maruéjols extrayaient environ 40 000 tonnes par an de calcaire asphaltique dans les années 1980. Les réserves du gisement sont estimées à 3 000 000 de tonnes.

Il n'y a pas que des calcaires asphaltiques lités dans les déblais du puits Goldney. On trouve aussi des calcaires (riches en hydrocarbures) contenant des lits ou des “rognons” de silex.

Source - © 2025 — Pierre Thomas - ENS de Lyon Le calcaire asphaltique a perdu sa couleur brune et le silex, plus résistant, est en saillie. |

Source - © 2025 — Pierre Thomas - ENS de Lyon Le calcaire est de couleur brune, et il y a des accumulations d'hydrocarbures dans les fractures du silex. |

Les travaux miniers ont dégagé une vaste surface structurale (plusieurs dizaines de mètres de long et de large) montrant la partie supérieure d'une couche (sub-horizontale) de calcaire, calcaire contenant des éléments détritiques (eux-mêmes de nature calcaire). La surface de cette couche est de couleur grise.

Source - © 2025 — Pierre Thomas La surface de cette couche dégagée sur plusieurs dizaines de mètres de long et de large à 150 m au Nord-Est du puits Goldney, est de couleur grise. |

Source - © 2025 — Pierre Thomas La surface de cette couche dégagée sur plusieurs dizaines de mètres de long et de large à 150 m au Nord-Est du puits Goldney, est de couleur grise. |

Source - © 2025 — Pierre Thomas On voit bien les éléments détritiques (eux-mêmes de nature calcaire) contenus dans cette strate calcaire. On voit aussi que, si sa surface est grise, l'intérieur de cette couche est de couleur brune. Même 290 m au-dessus de la principale couche de calcaire asphaltique exploitée par le puits Goldney, il existe des couches riches en hydrocarbures, même si ce n'était pas rentable de les exploiter. |

Source - © 2025 — Pierre Thomas On voit bien les éléments détritiques (eux-mêmes de nature calcaire) contenus dans cette strate calcaire. On voit aussi que, si sa surface est grise, l'intérieur de cette couche est de couleur brune. Même 290 m au-dessus de la principale couche de calcaire asphaltique exploitée par le puits Goldney, il existe des couches riches en hydrocarbures, même si ce n'était pas rentable de les exploiter. |

Source - © 2025 — Pierre Thomas C'était le principal puits de la SFA pendant les 50 dernières années de l'exploitation des calcaires asphaltiques. Le site du puits Goldney a été débarrassé de ses éléments annexes (matériel, réservoirs, trémies...). Toutefois la plupart des installations ont été conservées (chevalement, salle des machines, bâtiments annexes). Ce site, ainsi que le puits Berry 500 m au Nord, ont été récupérés par la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan afin d'être valorisés. Les bâtiments du puits Goldney sont maintenant occupés (en 2025) par une compagnie de théâtre, l'Athôme Théâtre. Localisation par fichier kmz du puits Goldney, exploitation de calcaires asphaltiques, Saint-Jean-de-Maruéjols (Gard). |

Source - © 2025 — Pierre Thomas C'était le principal puits de la SFA pendant les 50 dernières années de l'exploitation des calcaires asphaltiques. Le site du puits Goldney a été débarrassé de ses éléments annexes (matériel, réservoirs, trémies...). Toutefois la plupart des installations ont été conservées (chevalement, salle des machines, bâtiments annexes). Ce site, ainsi que le puits Berry 500 m au Nord, ont été récupérés par la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan afin d'être valorisés. Les bâtiments du puits Goldney sont maintenant occupés (en 2025) par une compagnie de théâtre, l'Athôme Théâtre. |

Source - © 2025 — Pierre Thomas Le puits Berry, profond de 210 m, est situé à 500 m au Nord du puits Goldney, avec lequel il était relié par une galerie souterraine. | |

Si les déblais de mines sont assez abondants (il suffit de consulter les cartes géologiques d'Alès, de Bourg-Saint-Andéol ou de Bessèges pour les trouver), les beaux affleurements de calcaires plus ou moins riches en matière organique sont rares. Nous allons en visiter deux, un sur le bord de la route longeant le cimetière de Barjac, et l'autre dans la tranchée d'un chemin récemment élargi aux abords immédiats du puits Goldney.

Source - © 2025 — Google Earth Street View Il s'agit de calcaires marneux, gris beige, en bancs assez minces et avec parfois un débit en plaquettes. Certains niveaux sont sombres, litées et plus ou moins chargées en matière organique (lignite et/ou asphalte). Localisation par fichier kmz du cimetière de Barjac (Gard) à proximité d'un affleurement de calcaires marneux plus ou moins riche en matière organique. |

Source - © 2025 — Google Earth Street View Il s'agit de calcaires marneux, gris beige, en bancs assez minces et avec parfois un débit en plaquettes. Certains niveaux sont sombres, litées et plus ou moins chargées en matière organique (lignite et/ou asphalte). |

Source - © 2025 — Pierre Thomas La masse de la roche est gris-bleuté ; elle contient une certaine proportion (sans doute assez faible sauf dans quelques niveaux plus sombres) de matière organique, et un peu de fer Fe2+ mais pas de fer Fe3+. La roche n'a pas eu le temps de s'oxyder complètement depuis que la tranchée a été ouverte, d'où sa couleur gris-bleuté. Le sous-sol de cette petite colline est parcouru de fractures le long desquelles de l'eau circule depuis des siècles. Cette circulation d'eau a oxydé la matière organique qui a disparu et le Fe2+ est devenu Fe3+ qui est un colorant “puissant”, de couleur orangé quand il est hydraté. On voit très bien que les zones oxydées (zones orangées) suivent les fractures de la roche. |

Source - © 2025 — Pierre Thomas La masse de la roche est gris-bleuté ; elle contient une certaine proportion (sans doute assez faible sauf dans quelques niveaux plus sombres) de matière organique, et un peu de fer Fe2+ mais pas de fer Fe3+. La roche n'a pas eu le temps de s'oxyder complètement depuis que la tranchée a été ouverte, d'où sa couleur gris-bleuté. Le sous-sol de cette petite colline est parcouru de fractures le long desquelles de l'eau circule depuis des siècles. Cette circulation d'eau a oxydé la matière organique qui a disparu et le Fe2+ est devenu Fe3+ qui est un colorant “puissant”, de couleur orangé quand il est hydraté. On voit très bien que les zones oxydées (zones orangées) suivent les fractures de la roche. |

Source - © 2025 — Pierre Thomas Bien que les bancs de calcaire soient difficiles à distinguer les uns des autres, on devine que certaines des cassures sont des failles normales avec abaissement du compartiment droit (à l'Ouest), et présentent un décalage décimétrique. On peut comparer ces failles avec celles de la figure 3 où le décalage n'est qu'infracentimétrique. | |

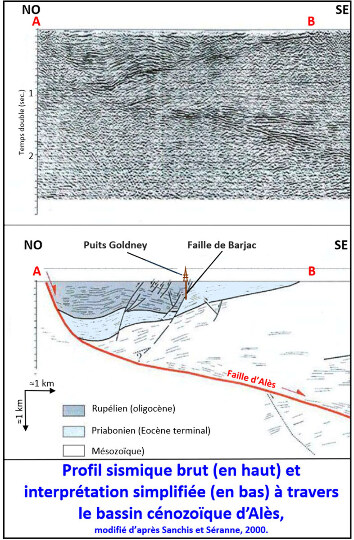

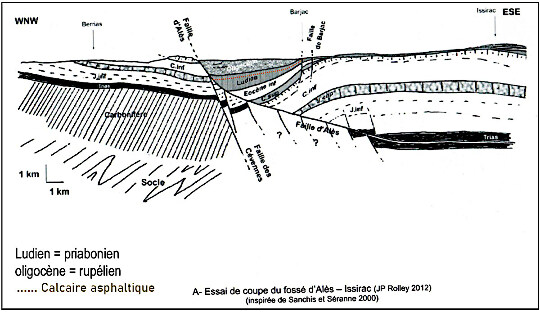

Le bassin d'Alès est un exemple de bassin en extension comme ceux, nombreux, qui ont affecté tout le Massif Central (et au-delà) à l'Éocène supérieur / Oligocène, bien moins connu et de plus petite taille que la Limagne ou l'Alsace, mais il obéit à la même logique. Il affecte et recoupe aussi bien le socle paléozoïque à l'Ouest que sa couverture sédimentaire mésozoïque à l'Est, socle et couverture affectés juste avant par la compression pyrénéo-provençale qui a engendré (ou fait rejouer) la faille des Cévennes (décrochement senestre), et plissé la couverture jurassique et crétacée…

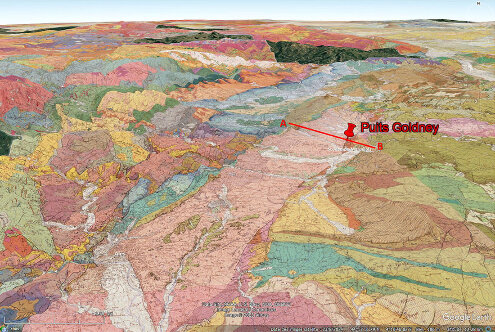

Source - © 2025 — BRGM / Google Earth, modifié Le fossé d'Alès est orienté SO-NE, rempli d'Oligocène (en rose), bordé de failles (normales) recoupant (à l'Est) des ondulations anticlinales et synclinales affectant du Crétacé et (à l'Ouest) le socle hercynien et son placage sédimentaire triasique/jurassique. Le puits Goldney est localisé par la punaise rouge. Le trait AB localise (approximativement) le profil sismique de la figure 26. |

Source - © 2006 — BRGM, modifié La faille bordant le bassin à l'Ouest est bien indiquée comme faille normale. Les isobathes de la base du Cénozoïque indiquent qu'il y a plus de 1 000 m de sédiments éo-oligocènes dans ce bassin, et que l'épaisseur des sédiments est plus importante au Nord-Ouest qu'au Sud-Est. |

Les amateurs de bassins en extension peuvent visiter cette région un peu plus longuement que les deux fois 1 heure que j'y ai passé en 2015 et 2025. Ils pourront s'aider d'un “guide géologique” disponible sur le web, Les bassins tertiaires d'Alès et d'Issirac (30). Une douzaine d'arrêts vous aideront à découvrir ce bassin d'Alès et son “annexe”, le bassin d'Issirac. Ce livret guide contient aussi des coupes géologiques issues de la littérature ; j'en ai emprunté-modifié deux (figures 26 et 27, ci-dessous).

Source - © 2024 — Accro2Géologie , modifié |

Source - © 2024 — Accro2Géologie , modifié La principale couche de calcaire asphaltique située près du sommet du Ludien (= Priabonien) est figurée en pointillés marron. |

Source - © 2025 — BRGM / Google Earth, modifié